摘要:成都永陵棺床石刻深浮雕伎乐乐队, 显现了支配乐队艺术功能的诸多规则。乐队承唐之风, 展现了五代前蜀宫廷乐队的形制。造型艺术的精美符号, 是唐代“坐部伎”乐队的符号象征, 是一千多年前五代前蜀宫廷“凝固的音乐”。琵琶领奏乐伎以其生动的形象造型, 象征着“琵琶起舞换新声”的盛唐音乐文化。作为历史音乐文化资源, 它蕴藏着丰富的音乐创意转化内涵。

关键词:永陵伎乐; 燕乐乐队; 浮雕符号; 音乐创意;

Abstract:The relief of the musicians of the royal band, carved on the coffin platform of Yongling Mausoleum, manifests the rules that determine the artistic functions of a music band. With the distinguishing features of the Tang Dynasty, it represents the shape and structure of the royal band during the later Tang and Five Dynasties. As a sophisticated plastic art, it is not only the symbol of the“Zuo Bu Ji”of the Tang Dynasty, but also the“frozen music”in the court during the Former Shu period in the Five Dynasties dating back more than one thousand years. Done with exquisite craftsmanship and vividly molded, the Pipa ( a string instrument) maintains its appeal in solo, symbolizing the new cultural atmosphere during the glorious Tang Dynasty. As one of the precious cultural relics from ancient Chinese music, it contains abundant connotations conveyed by the musical creativity.

Keyword:Yongling musician; royal band; relief symbols; musical creativity;

成都市城西的永陵 (俗称王建墓) , 是中国唐末五代时期前蜀开国皇帝王建 (847-918) 的陵墓。它于1942年被发现并开始发掘, 1961年被国务院公布为首批全国重点文物保护单位。永陵棺床束腰24伎乐深浮雕石刻由2个舞伎和22个乐伎组成, 演奏的乐器有20种23件。乐队承袭唐代宫廷伎乐乐队的形制, 是五代前蜀宫廷乐队的形制之一种。

经过南北朝时期各民族音乐文化的融合, 随民族关系的进一步密切, 各民族共同使用的乐器增多了, 乐队的乐器配备更加丰富了。从敦煌壁画以及别的画幅中所描绘的各种隋、唐小型乐队, 可见其寻常乐器配备之一斑。[1]252

唐代宫廷乐队的基本形制, 源于南北朝、隋代以来的多民族文化融合。永陵棺床束腰部位的深浮雕石刻伎乐乐队形制, 正是属于杨荫浏先生提到的这类“隋、唐小型乐队”。笔者认为, 从现代符号学视角观之, 它充分地显现了支配乐队艺术功能的诸多规则。

一、符号象征之一:坐部伎, “凝固的音乐”

永陵棺床束腰石刻造型的24伎乐乐队组合, 展现的乐器有20种, 共23件。以唐代宫廷乐队的形制看, 它属于宫廷小型乐队一类。以演奏者表演方式论, 除两位舞伎作对称站立舞蹈表演状, 所有乐伎均以坐姿演奏乐器, 其生动的演奏造型, 亦不亚于两位站立舞伎的舞姿造型, 吹、弹、抚、击……各种丰富灵动的演奏手姿及面部仪态, 栩栩如生, 神妙如微。一千多年前, 五代前蜀宫廷坐部伎乐队各类器乐演奏的生动形态, 定格于各种器乐演奏者的演奏之一瞬---作为“时间过程艺术门类的音乐”, 转换为“空间造型艺术门类的深浮雕石刻”保存了下来。一千多年前建造永陵时, 棺床束腰石刻艺术设计者的主观创意理念或许仅为逝者前蜀皇帝王建, 但石刻艺术创作的具体实施者, 其艺术匠心之独运, 其精湛技艺之表达, 凝固于这一系列浮雕艺术珍品中, 展现卓越的艺术价值和审美功能价值, 它们显现了一千多年前社会文化生活的真实信息。当棺床石刻24伎乐于一千多年后重见天日, 穿越时空, 其“再现”的意义之一, 是沟通古今的价值魅力。

以艺术本体形态分类论, 永陵棺床石刻伎乐属于空间造型艺术门类, 它的艺术语言, 通过显现艺术价值符号的物质载体---红砂岩---呈示出审美客体的内在价值符号。其生动的形象符号具有再现性和表现性。永陵地宫发掘出的文物中, 一千多年前的玉大带铊尾背面所刻的铭文、铭刻于珉玉制成的玉简上的谥册文字等, 不仅承载文字的物质载体是价值连城的珍宝, 它们承载的文字或文学性的语言符号, 更是解读前蜀史实的珍贵资料。音乐与文学均属时间艺术门类, 但两者的艺术语言符号的性质有别:文学的艺术语言符号具有“再现本质”, 而音乐的艺术语言符号则属“非再现本质”。由于音乐艺术语言的特性, 是以特有的声音---乐音的时间过程形式, “直接揭示对存在的某些方面或者整个生活的价值关系……音乐艺术语言不再造物质存在的具体性, 而在我们面前展示价值意识的状况”[2]。因此, 音乐符号的表达功能具有非再现具体物质形象的特征, 而是以乐音的时间过程描绘、揭示所表达的客体对象。故一千多年前五代前蜀宫廷乐伎演奏的音乐, 已不可再现。

然而, 永陵棺床24伎乐石刻艺术造型, 在某种程度上, 弥补了唐、五代音乐艺术语言不可再现的遗憾。这些空间造型艺术符号形象, 再现了属于非再现艺术语言符号的时间艺术---前蜀宫廷“坐部伎”乐队的音乐演奏和舞蹈表演的具体可感的生动形象, 转换为“凝固的音乐”“凝固的舞蹈”。音乐演奏的瞬间, 舞蹈起舞的瞬间, 均凝固、再现于空间造型艺术符号中。一千多年前的袅袅燕乐, 凝固于精湛的石刻艺术语言中:乐队器乐的形制属性、乐队的组合形制构成、每种乐器的具体演奏姿态甚至演奏者的神态……虽无声似有声, 其造型艺术符号的独特价值魅力、它的象征昭示等, 成为观赏、鉴赏它的审美主体的审美对象, 既传达着一千多年前音乐文化的种种信息, 显现了支配这一乐队的多种艺术构成功能的规则, 也给审美主体留下丰富的想象余地, 它蕴藏着激发艺术创作的张力。20个世纪80年代初, 一部以永陵24伎乐石刻为创作素材的单乐章民族器乐作品《蜀宫夜宴》 (高为杰创作) , 使我们有机会以聆听、音乐审美观照的方式, 充分地领略前蜀宫廷承唐燕乐乐队演出的韵致和风采。也可如是说:《蜀宫夜宴》激活了一千多年前“被凝固的音乐”。

石刻艺术再现“凝固的音乐”, 其中蕴涵着丰富的特殊符号价值意义。沉睡千年, 一朝公之于世, 即成为“有意味的形式”。这些造型艺术符号, 向我们讲述的, 既是物, 亦是象, 是事物本质的客观存在。而符号价值的象征深意所在, 是一千多年前五代前蜀时期古人的世界和古代的社会艺术生活。比如, 乐伎中的弹筝伎 (于棺床西面从南往北数的第三幅浮雕, 简称“西三”) , 其形象神态格外生动。筝, “秦声也……大概系指秦汉之际所创制的”[3]30-31, 是华夏传统乐器。这尊筝乐伎演奏的雕刻形象, 像貌圆润丰腴, 专注凝神, 纤指曲抚琴弦, 头微微左倾, 仪态怡然, 似凝神演奏状。面部表情乃至典雅的坐姿, 生气贯注, 美感十足;观其象, 感其韵, 凝其神, 其手形、神态传达着所奏之音, 其飘逸、灵动的坐姿, 传达的抚琴之情等, 无不传达出演艺韵致、节律动感的浑然一体。

24女伎乐演奏、表演的艺术符号价值, 既展现五代时期前蜀宫廷坐部伎小型乐队的演出实景, 也是唐、五代时燕乐风格的宫廷乐队的缩影---大型宫廷乐队的象征。它象征着宫廷乐舞盛大的演出场面。这个时期宫廷乐舞伎的组合形制以表演的方式分为两大类:坐部伎和立部伎, 其规模形制前者小, 后者大。

到了唐玄宗 (公元712-756) 的时候, 又根据表演的方式, 分音乐为立部伎八部和坐部伎六部。这些都是歌舞音乐。立部伎是在室外表演的;八部的节目不同, 舞的人数也互相不同, 大约最多180人, 最少是60人。坐部伎是在室内表演的;舞的人数较少, 大约最多是十二人, 最少是三人。这些舞曲, 都是第六至第八世纪间的新作品;所用伴奏乐器, 大部分是龟兹与西凉等少数民族的乐器。[1]216

作为音乐舞蹈综合表演组织的形制组合, 立部伎的舞伎人数多则180人, 少则60人, 相应乐队的乐伎配置人数亦可想而知。这一时期乐器的品种也更加丰富, 唐代段安节着《乐府杂录》记载, 唐代乐器, 约有300种左右, 乐队的音色构成想必亦丰富多彩, 立部伎乐队的乐伎、乐器配备较庞大, 是为适应室外表演环境而设置。《旧唐书·音乐志》述及立部伎演奏之盛况:自《破阵乐》以下, 皆擂大鼓, 杂以龟兹之乐, 声震百里, 动荡山谷, 亦可见其立部伎演出时声势浩大的场面;坐部伎的舞伎和乐伎则比立部伎少得多, 但坐部伎的舞伎乐伎“以小见大”更具有象征性的意味。日本东京大学名誉教授岸边城雄, 在参观了永陵后, 曾高度评价这一组精美的坐部伎乐舞石刻:“见过了在别的考古资料存在的不明之点, 现在清楚地从乐器上弄清楚了 (包括全部乐器, 特别是细腰鼓) ;集燕飨乐的乐器于一堂, 使我能够认识这个宏伟的编制制度。”[4]

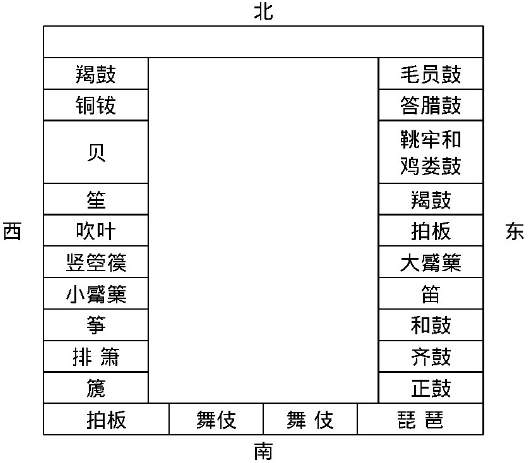

永陵24伎乐石刻浮雕像, 属于唐代室内表演的“坐部伎”, 是隋唐五代宫中燕乐坐部伎乐队真实、精致的再现。它象征性地显现支配唐、五代宫廷宴享乐乐舞队艺术功能基本演出形制构成的规则。 (图1)

图1 永陵棺床24伎乐分布图

永陵棺床石刻乐伎的乐器按演奏方式分三大类。弹奏的弦乐有:琵琶、竖箜篌、筝;吹奏的管乐有:觱篥 (bìlì) 、笛、篪 (chì) 、笙、箫、贝, 另有吹叶1种;敲打的打击乐有:拍板、正鼓、和鼓、齐鼓、毛员鼓、答腊鼓、羯鼓、鞉牢、鸡娄鼓、铜钹。

该乐队的器乐形制组合体现多民族文化的融合。乐队乐器多数为少数民族乐器及域外乐器, 也含有少数汉民族的传统乐器, 是中国隋唐五代时期音乐文化交流融合的重要文物资料印证。永陵乐伎的器乐配备形制性质, 属于燕乐系统。其中的琵琶、竖箜篌、觱篥、正鼓、和鼓、毛员鼓、齐鼓、答腊鼓、鸡娄鼓、鞉牢、铜钹、贝等与唐代龟兹乐部中的乐器相同。笛、箫、笙这类吹奏乐器既是属汉民族清乐系统的乐器, 也属龟兹乐部的乐器。只有筝、篪、叶是属汉民族清乐系统的乐器。因此, 如以乐队乐器配备形制数量论, 永陵棺床展现的前蜀乐队的乐器中, 龟兹系统乐器占了绝对多数, 清乐系统的乐器仅占少数。因此, 考古学家冯汉骥认为, 它是“华乐化了的龟兹乐系统 (1) ”[3]33。乐队本体系统, 支配每一件乐器的艺术功能规则, 显示乐器组合的符号结构要素:乐伎中有21人手中各持一件乐器, 有1人手持两件乐器, 即位于棺床东面第八个乐伎 (简称“东八”) , 左手播鞉牢, 右手击拍鸡娄鼓。这些“凝固的音乐”演奏乐器, 几乎包括我国古代乐器的“八音” (即金、石、土、革、丝、木、匏、竹) , 仅无土类。乐器中, 鼓有8种, 共9件, 基本集中在棺床的东面。民族管弦乐《蜀宫夜宴》中, 有一段龟兹类诸鼓的“华彩”表现演奏, 淋漓尽致, 酣达畅快。

笔者认为, 结构主义研究有一个研究视角方法值得一提:“它关注于从现有的套式总体中进行选择的行动, 不仅证实了视觉公式和主题的重要作用, 而且把注意力引向了未被选择的对象。什么东西被排斥了, 这是福柯 (Michel Foucault) 特别重视的一个主题。”[5]以符号学“组合”与“聚合”的二元关系看, 永陵伎乐乐队的每一种乐器按线性排列搭配组合, 一件乐器是乐队中的一个要素, 构成乐器与乐器之间的关系 (要素与要素之间的关系) , 构成该乐队形制;从聚合的纵向关系看, 乐队中的每一种乐器 (要素) 可通过心理联想的关系同其他的未在场的乐器 (要素) 建立聚合关系, 从而进行乐队乐器置换的对比研究和形制的多种可能性比较研究。即对伎乐乐队的研究不应仅仅局限于它现有乐器组合单位的构成, 还应分析那些未被选择而在当时又是较广泛使用的乐器, 比如, 这些乐器如作多种对比置换, 又可能会产生什么样的现场演奏效果?这些皆值得音乐学及音乐美学的研究者作更详细的研究分析。

二、符号象征之二:“琵琶起舞换新声”

琵琶起舞换新声, 总是关山旧别情。

撩乱边愁听不尽, 高高秋月照长城。

唐代诗人王昌龄的这首七言绝句, 形象生动地概括了“琵琶”这一乐器于唐代华夏民族曾经兴旺繁荣的大背景中所具有的时代象征意义, “新声”, 指其时盛行的“燕乐”, 其寓意则是这一特定时代社会生活中展露的新气象。

琵琶, “弹拨乐器, 初名枇把, 东汉刘熙《释名·释乐器》:‘枇把本出于胡中, 马上所鼓也。推手前曰批, 引手却曰把, 象其鼓时, 因以为名也’。”[6]琵琶之名, 源于琵琶本身的弹奏方法。琵琶作为域外音乐文化的器乐元素, 移植于华夏, 被汉民族音乐文化所包容并被广泛运用, 在演奏技巧上亦有创造性的发展, 最后成为汉民族传统音乐文化中的一个重要乐器元素。

琵琶在唐、五代时的乐队中, 既有重要的艺术角色功能, 亦担当着特殊的指挥演奏功能:“乐伎在雕刻中排列的位置, 也绝不是偶然的。琵琶为众乐之首, 故排在最前面的东首, 而演奏琵琶伎的装束, 亦略异于其他各伎, 冯汉骥认为, 装束的差异体现了乐队中的等级区分。琵琶正是这一乐队的领奏乐器, 这与唐代燕乐的性质相合, 因为燕乐是‘以琵琶为主的众乐随之’的。在装束上与演奏琵琶伎相同的, 惟有正面西首的奏拍板伎。奏拍板有二, 似以此为主。拍板为‘拍板为节乐之器’, 在乐队中有控制节奏的重要作用, 故亦列在最前面。”[3]33-34故浮雕乐伎演奏的琵琶“为燕乐的琵琶, 亦即所谓胡琵琶”。琵琶自域外传入华夏后, 得以广泛流传并成为汉民族的重要传统乐器之一, 无疑与它的亮丽音质、优美音色、宽广的演奏音域及演奏时易于转调等丰富多彩的音乐表现禀赋相关。“琵琶为众乐之首”, 凸显了琵琶在整个乐队演奏中的功能作用。琵琶演奏者坐于最显要的棺床正面的“东首” (南面东一) 。因为, 在燕乐的演出中, 是“以琵琶为主的众乐随之”的具体演出形制, 琵琶具有现代乐队的乐队指挥的功能作用。

笔者认为, 拍板在乐队中的功能作用与中国传统戏曲伴奏乐队中的“鼓师”职能相似, 对整个舞乐演出的节奏起着掌控作用。因此, 两位拍板伎之一也被列于棺床正面的“西首” (南面西一) 。而琵琶所担当的重要演奏引领功能, 应该是体现在对乐队演奏的旋律上, 在乐队旋律进行发展中起重要的引领作用。所谓“新声”旋律的引领演奏乐器也!因此, 琵琶被视为乐队中最重要的乐器之一。 (2)

唐代段安节所着《乐府杂录》载有关于民间的琵琶比赛佳话。据传在唐贞元年间 (785-805) , 乐人康昆仑被认为是当时演奏琵琶的第一高手。一次, 长安东市和西市的民众举行音乐比赛, 比赛双方各搭彩楼。东市这方因有琵琶高手康昆仑, 充满必胜之信心。康昆仑上了彩楼, 先弹了一曲新翻制的《羽调绿腰》。之后, 西市楼上出现一位“女郎”, 她怀抱琵琶, 当众宣称道:“我也弹这首曲子, 但是要移调在枫香调中弹奏!”她灵巧的手指在弦上拨动, 一段格外清脆响亮的美妙音乐飘然而出……康昆仑听了为之一震, 亦颇感诧异。敬佩之情油然而生, 当即表示愿拜“女郎”为师。待“女郎”换了表演装束出来, 康昆仑一看, 这位演奏者并不是真正的“女郎”。原来, 这位男扮女装的琵琶演奏者是庄严寺里的和尚段善本。后来, 段善本收康昆仑为弟子。该故事反映唐代民间的音乐表演、交流、竞赛等丰富多彩的活动, 表明这一时期, 在民间社会也形成了较活跃的音乐文化生活。寺院音乐进入民间社会, 与世俗化的民间音乐艺术一道在民众中流传和普及。在这样一个文化繁荣的时代, 具有时代象征意义的乐器---琵琶, 已成为一种艺术表现力极其丰富的独奏乐器, 它已经有了非常丰富的演奏技巧。敦煌艺术表现的“反弹琵琶”, 虽说是一种极富浪漫主义的夸张, 但它确实非常形象生动地象征了在如此大时代中, 各地域、各民族文化艺术纷呈涌至而融合。人们在相互交流、学习过程中, 迸发出的高超的艺术演奏创造力, 将琵琶的演奏艺术技巧推至极致之境界。这是一个文化艺术的全盛时代。

“琵琶起舞换新声”。“新声”, 正是“燕乐”的比喻、象征;新声, 也是该时期社会文化生活新气象的象征。

“燕乐”的分类称谓, 历来有不同的解释和定义。相对而言, 较一致的认同是, 隋唐时期“被统治阶级在宴会中间应用的一切音乐, 都叫燕乐或宴乐。在古代封建社会中, 盛大的宴会, 只有统治阶级才能有份。所以燕乐是统治阶级从他们自己的立场给予某些音乐的一种名称”[1]213。另外, 与“燕乐”相对的, 是“雅乐”, 统治阶级认为它是“古乐”, 它主要是朝廷用于郊庙祭祀。隋唐的雅乐歌词, 大多是模仿古代风格的三言、四言、五言、七言等诗句, 所用乐器方面, 雅乐重视钟、磬和鼓等需要用木架悬挂的敲击乐器。隋唐以后, 雅乐与燕乐差别加大, 雅乐处于衰微的境地。隋唐时, 燕乐的源流基础在民间。其时, 各族人民创造了内容丰富的燕乐, 它是具有新的民族风格、民族形式的音乐。声乐、器乐、舞蹈、百戏等, 均在燕乐的范围之内, 而歌舞音乐在隋唐燕乐中占有最重要的地位。这类歌舞含有多段的大型歌舞曲, 称为大曲, 它是综合器乐、声乐和舞蹈于一整体中连续表演的一种大型艺术形式。大曲中间一部分, 称为法曲。法曲的主要特点, 是在它的曲调和演奏乐器方面接近汉民族的清乐系统, 显得比较幽雅。唐代有名的《霓裳羽衣曲》就是大曲中的法曲。隋唐的燕乐中, 也吸收了大量外来音乐。这类外来音乐, 包括外来乐器和外来音乐曲调, 它们先经历了与中原周边少数民族音乐的长期融合, 再流传到了中原地区, 从而与华夏民族音乐再形成融合或翻新。

在少数民族音乐中, 特别以《龟兹乐》为最重要;它从南北朝以来, 已有较高的发展, 在少数民族音乐中间, 最为杰出。外国音乐可能较多是通过龟兹, 与龟兹音乐融化之后, 然后传入中原地区的。龟兹在所接触的外来文化中, 可能受印度文化的影响更加多一些。[1]213,215-216

尽管永陵早在20世纪40年代就已被发掘, 但它作为中国古代音乐艺术的宝贵资源, 作为蜀地音乐文化产业的创意资源价值, 仍然值得重视从而作进一步的发掘和利用。文化产业的音乐产品, 作为音乐产业社会过程的价值链, 有“三层存在性”。

第一层, 创作---精神产品 (作曲家的原创精神生产) 。首先是创作与开发, 音乐计划及其最初提纲都是创作过程中的一部分。接下来是对音乐内容的提炼, 对第一版及其后期版本写作的修改与润色。音乐产业产品的原创精神生产, 是创作与开发的最初阶段, 它依靠创作者个人的创作量, 这是音乐产业价值链的核心。永陵棺床24伎乐被作为古代音乐文化符号资源, 也是原创音乐素材, 20世纪80年代初本地域的作曲家们创作的民族管弦乐作品《蜀宫夜宴》, 是对地域历史文化遗产资源所作的“转化”“翻新”的成功典范之作。前蜀皇宫中的夜宴乐舞, 作为具体的创意对象, 被作者加以再现、表现, 这是以此作为音乐创意生发的肇始, 对24伎乐石刻的音乐创意仍然有着非常广阔的开拓挖掘空间。永陵24伎乐石刻, 显现了支配多种音乐艺术符号功能元素的规则。如五代前蜀王朝继承唐代音乐文化艺术的诸种符号象征:石刻符号系统蕴涵的“华乐化”龟兹乐队形制组合;乐队与舞蹈合一的形制组合;坐部伎“女子”乐队组合;拍板与琵琶演奏者的指挥地位作用;象征着类似于霓裳羽衣舞的演出;乐伎和舞伎别致华美的头饰、服饰;五代前蜀时的“东方的音乐之都”成都的社会音乐艺术风貌、音乐素材等。这些均可作为有创新意识的作曲家“换新声”之音乐文化产业创意的依托, 生成融传统与现代意义于一体的“新声”音乐文化符号。

第二层:表演 (演奏) ---流动产品。以永陵古蜀音乐艺术象征为依托的音乐文化艺术演出、表演创意及以民族音乐为主的艺术培训中心。音乐 (或音乐舞蹈) 演出, 作为音乐产业的流动产品, 可以是灵活多样的。轻音乐在人们的音乐生活中占有重要的地位。优美、健康的轻音乐不仅仅消遣娱乐, 同时也能陶冶情操, 提高欣赏者的音乐水平。再者, 轻音乐团以其人员精炼流动性强、演出场地的适应性亦强、演出成本和票价的相对低廉 (相对于正规的交响乐团演出) 而拥有广泛的各个社会阶层的接受观众。世界上有不少优秀的轻音乐队, 20世纪八九十年代, 法国的“保罗·莫里亚乐团”、德国的“詹姆斯·拉斯特乐团”和英国的“曼托瓦尼乐团”、中国的“女子十二乐坊”等, 其演奏都十分注重悦耳的弦乐器, 并运用现代音乐技法改编了一些古典名曲、各国的经典民歌。这使人们逐渐熟悉了贝多芬、肖邦、柴可夫斯基等大师们的名作及各民族的代表性民歌名曲, 对于普及古典音乐、介绍各民族的音乐文化起到了相当重要的作用。如英国的曼托瓦尼乐团, 主要以弦乐器为主, 特别是以几十把小提琴为主奏形成的弦乐高音旋律织体, 将世界上的名曲演绎得绚烂多彩。尽管耶胡迪·梅纽因 (3) 认为听起来有点太甜腻了, 但它毕竟是一种使人耳目一新的创意, 令进入了后工业时代的人们难以忘怀。因此, 曼托瓦尼乐团在流行音乐乐坛中拥有大量听众。这说明灵活多样的乐队演出形制不可或缺, 如传统民族乐队形制的演出, 现代流行乐队组合的演出和业余音乐艺术团体的演出等。

第三层:录音---物质产品。音乐产业产品的系列生产和包装。这是在前面两个价值链基础上形成的第三层, 如音乐艺术产品和文化艺术产品制作创意、包装创意、传播创意等。

参考文献

[1]杨荫浏.中国古代音乐史稿:上册[M].北京:人民音乐出版社, 1981.

[2]卡冈.艺术形态学[M].北京:生活·读书·新知三联书店, 1986:290.

[3]冯汉骥.前蜀王建墓发掘报告[M].北京:文物出版社, 2002.

[4]成都市文化局.锦城成都[M].上海:上海教育出版社, 1981:42-43.

[5]伯克.图像证史[M].北京:北京大学出版社, 2008:250.

[6]缪天瑞, 吉联抗, 郭乃安.中国音乐词典[M].北京:人民音乐出版社, 1985:291.