摘 要: 五胡十六国时期, 游牧民族逐鹿北方, 佛教在中国的传播达到第一个高峰, 造像艺术也迈入一个关键发展阶段。旧金山亚博所藏后赵建武四年 (338) 的释迦坐像不仅是现存纪年最早的中国佛像, 成为研究金铜佛像的标尺, 也代表了当时与胡人政权和弘法番僧紧密相联的艺术创作。羯族后赵政权在统一北方后, 对佛教的推广促使更多汉人出家捐佛, 河北成为新的造像中心。当时流行的四足趺座佛龛是佛教艺术中国化进程中的创新, 脱离西域风格, 融入汉人审美。而北方兴起的造像和开窟之风, 也影响了南方, 预示着五世纪佛教艺术新高潮的到来。

关键词: 五胡十六国; 鎏金铜佛像; 后赵; 佛图澄;

公元4世纪到5世纪初的五胡十六国时期, 匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等游牧民族相继入主中原, 政权交替, 战乱频繁, 民不聊生。但是, 由于统治阶层的提倡, 信众的迅速增多, 佛教进入一个前所未有的大发展时期。人们对来世幸福的渴望, 对积攒功德的寻求, 使得长期沉寂的佛教造像艺术得以迅速发展。

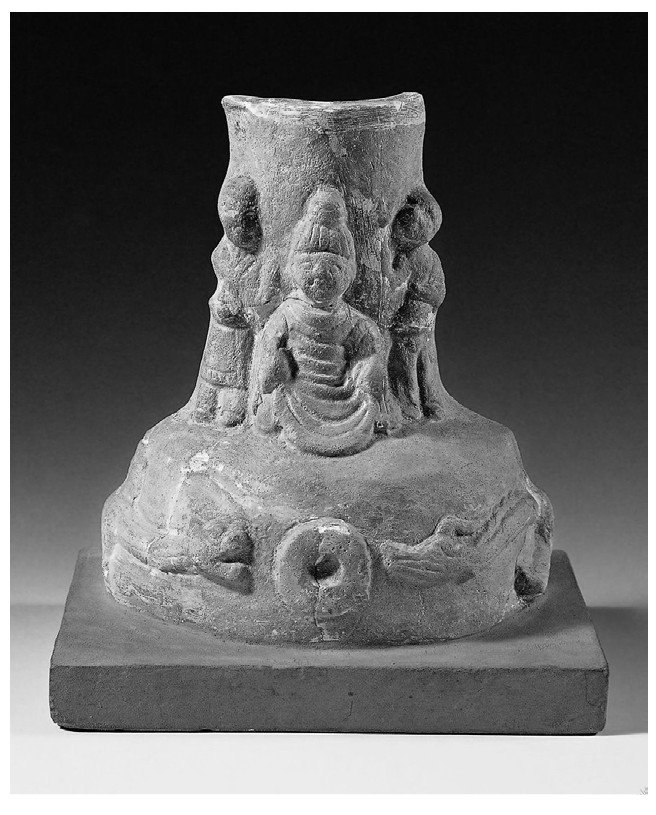

因为背铭带有后赵建武四年 (338) 的纪年, 美国旧金山亚洲艺术博物馆所藏的一尊中型鎏金铜佛成为研究这一重要时期佛像的标准器 (图1) 。这尊佛像传1880年左右出土于河北某河畔, 民国初年已流失海外, 30年代为古董商卢芹斋 (C.T.L00) 所获, 50年代售与亚博的建立者, 艺术收藏家布伦戴齐。这尊佛像当时已为西方学者所熟知, 佛教学者Arthur Wright在1948年就已指出, 它不但是一尊现存的有最早明确纪年的佛像, 也是唯一一个与佛教着名高僧佛图澄 (?-348) 传法的时间和区域息息相关的历史文物。[1]但是, 学者们长期以来都只重视这个最早纪年, 仅把这尊佛像作为一种标准器来进行魏晋南北朝时期佛像艺术的断代研究, 而并没有真正把这尊佛像与一度统一北方的后赵羯族政权和早期以佛图澄为代表的弘法胡僧联系起来。为什么金光灿烂的鎏金佛像一开始就能得到中国信众的青睐并风靡于宫廷和民间?为什么现存最早的纪年佛像会来自长期战乱和民族迁徙的北方地区?为什么在当时代表汉人正统的南方最早的纪年金佛像近一百年后才在南朝刘宋年间出现?对这些问题的探究有助于我们了解北方少数民族政权对早期中国佛教发展的重要影响, 并重视民族大融合的四世纪对中国艺术发展的深远影响。

图1 旧金山亚洲艺术博物馆藏338年释迦坐像, 藏号B60B1034

图2 南京博物院藏东汉摇钱树佛像陶桩, 高21.3 cm, 1942年四川彭山东汉墓出土

图3 大都会博物馆藏二世纪中亚说法佛铜坐像, 藏号2003.593.1

大多数学者认为佛教在东汉前期就已经通过陆上或海上的丝绸之路, 经西域或东南亚传入中原汉地。史载东汉明帝曾夜梦金人, 在永平年间 (58-75) 派遣使者蔡惜、秦景等远赴天竺求法。最后两人终以白马驮回金佛和经卷, 于洛阳建白马寺布道, 并请回天竺高僧摄摩腾和竺法兰。夜梦或礼拜金人的故事也附会于后来的传说中。敦煌莫高窟初唐第323窟北壁上的《张骞出使西域图》就描绘了汉武帝为了礼拜金人, 派遣张骞出使西域的画面, 榜题曰:“前汉中宗既得金人, 莫知名号, 乃使博望侯张骞往西域大夏[国]问名号时。”尽管这幅佛教史连环画所绘无法证实张骞出使西域与询问佛名的使命相关, 但其它历史记载仍反映张骞在西域可能已经接触过佛教。[2]

图4 瑞典斯德哥尔摩民族博物馆藏楼兰LA遗址出土的三世纪释迦佛龛木雕残件;Marylin Rhie, 2010年, 第3卷, 图2.20

为了在汉地寻求发展, 佛教初传之际常托附于黄老神仙之说。汉明帝之弟楚王英曾就“诵黄老之微言, 尚浮屠之仁祠”, 同时信奉佛道二教。当时在政府的默许下, 宫内外造像释道相混, 佛陀与中国传统信仰中的神袛一同被膜拜, 其形象在器物和石刻上时常出现。值得一提的是, 佛陀常在当时四川地区墓葬中与神仙思想密切相关的摇钱树上出现, 成为把守通天渠道的人物 (图2) 。他也被当作生活在西方的神仙, 与昆仑山上的西王母一样拥有使人长生不老的神力。佛教教义与中国传统的宗教和伦理观念相结合, 使得佛像被中原汉地的信众所快速接纳, 促成了佛教艺术的兴起。

东汉前期, 为满足西域来华僧侣和商客的信仰需求, 最早的佛寺在中国可能已经零星出现, 而大量寺庙和单体佛像的出现则与宫廷和民间奉佛之风的发展息息相关。《后汉书·西域传》记载, 东汉后期“百姓稍有奉佛者”, 但在桓帝 (146-167在位) 奉佛后, 民间信佛之风在宫廷的带动下始而转盛。《释氏稽古略》又载:“桓帝永兴二年 (154) , 帝铸黄金浮屠老子像, 覆以百宝盖, 在宫中奉祠。”可见东汉后期宫廷作坊中已经制造佛像, 为了追求奢华绚烂的效果, 工匠们采用了鎏金的装饰方式, 并加以富丽的华盖。[3]

《三国志·吴志·刘繇传》还提到汉末民间建寺造像的攀比之风。东汉献帝 (188-193在位) 时, 丹阳人笮融在徐州建造了一座可容纳三千余人的浮屠祠, 祠中供奉一尊高大的铜佛像, 以黄金涂身, 衣以锦彩。为什么金光灿灿的神像金人在佛教初传时受到广大信众的追捧呢?《佛祖统记》卷三十六中的记载部分回答了这个问题:“ (西晋) 泰始二年 (286) , 侍中荀勖于洛阳造金像佛菩萨十二身, 放大光明, 都人竞集瞻礼。”可见, 流金溢彩的佛像不仅是吸引贵族富人礼拜供奉的方式, 大放光明的鎏金佛像也成为炫耀功德并吸引信众的手段。

当时寺庙中所供奉的佛像多由当地信徒捐造, 但最早的佛像或工匠们使用的范本仍可能是从西域传入。[4]西域处于佛教东传的交汇要冲, 如果天竺的佛像因为路途遥远而无法得见的话, 西域佛寺中的铜像泥塑则给不少汉地僧侣和信众提供了理想的参照。19世纪末20世纪初外国探险队相继在丝路古遗址发现的犍陀罗式的佛像和壁画, 即为这一时期汉地工匠们可能接触到的标本。[5]美国大都会博物馆藏有一尊有鎏金痕迹的铜质说法佛坐像, 像高16.8cm, 可能产于2世纪的犍陀罗地区。佛陀肉髻高大, 头后背光作太阳状, 右手施无畏印, 左手牵佛袍一角, 而左手牵佛袍的设计在中国后来的说法佛像中也常出现 (图3) 。1902年日本大谷考察队渡边哲信等人在新疆和田 (古于阗) 地区的一座寺庙中发现几件鎏金残像, 其中一件带回东京国立博物馆的铜佛头, 高17cm, 圆面大脸, 有须髭, 前额留八矅凹孔, 肉髻成束纽型, 为3世纪后半期当地工匠仿犍陀罗风格而制。[6]除金铜造像外, 新疆丝路沿途的佛寺中还有不少小型的贴金的泥塑或木雕像 (图4) 。[7]因为它们体积小、重量轻, 汉晋时期胡商番僧较容易携带它们进入中原。

三四世纪之交时, 中国也迎来了金铜佛像酝酿创新的关键时刻, 汉地工匠在借鉴外来标本的同时并尝试使之中国化。当时的佛教造像的中心区域至少有两个, 一个是作为丝路上重要城市和文化中心的长安洛阳地区。[8]魏晋时期长安和洛阳一直作为佛教艺术传播的重要据点, 后赵羯族政权于330年左右控制了这一区域。而稍后在中原东部新兴的造像中心, 以河北南部的邺城为代表, 在4世纪中期时曾繁盛一时。亚博所藏这尊单体佛像, 很可能为后赵迁都邺城后, 由河北工匠所造;后来传世众多的北魏鎏金铜佛像也多出于河北。这些佛像主要供寺庙僧侣日常礼拜祈福、论经讲道之用, 不少皈依佛门的富裕家庭和平民信徒也在家中供养佛龛。由于现存的4世纪时的泥塑和石刻的佛像仍较罕见, 金铜佛像因而成为研究当时中国佛教艺术的主要材料。

中国最早的鎏金佛像主要为小型立像或坐像, 或为西域传入, 或为汉地仿造, 现存代表性作品约有40余件。[9]其中最早的一尊鎏金铜菩萨立像属西晋晚期或十六国早期, 传为陕西三原县出土, 今为日本京都的藤井有邻馆所藏 (图5) 。像高33.6cm, 胡人面貌, 神态庄严, 头作高髻, 留八字须, 长发披肩, 佩饰璎珞, 身着袒胸长袍, 脚穿革屣。菩萨站于锥形台上, 右手施无畏印, 左手提净瓶, 其人物形式保留了犍陀罗风格的原型, 可能是根据印度范本而在中国仿造的。北京故宫博物院也藏有一件类似的十六国早期的铜菩萨立像, 惜立台已缺失。早期的鎏金释迦立像也有存世, 如日本京都国立博物馆所藏的一尊。像高15.8cm, 高肉髻, 八字须, 身着圆领通肩佛袍, 立于覆莲台上, 造型古朴, 为汉地仿西域风格所制 。

图5 京都藤井有邻馆藏十六国金铜菩萨立像;村田靖子, 2004年, 第11页

最早的鎏金铜佛坐像中, 最为着名的是哈佛大学艺术博物馆所藏的一尊传河北石家庄出土的释迦坐像。该像高32.9cm, 作高肉髻白毫像, 有八字须, 双手合前作禅定印, 肩上突出“火焰”纹背光 。座前左右各有一只狮子, 中有宝相花图案。其偏右的衣纹垂褶, 肩上的火焰背光, 充分反映了西域艺术风格。但是, 其趺座两侧的供养人为汉式着装, 表明该像为汉地仿西域风格所制。日本京都国立博物馆所藏的一件鎏金铜如来坐像, 高13.5cm, 宽额细眼, 作禅定像。该像保留较多胡人模样, 如卷曲的高发髻和八字须, 单肩挑起的禅衣和背后弧线型的底座也属早期造像特征。这两尊佛像的年代都应稍早于338年, 而且佛陀的发髻顶上都有插伞用的方形空槽。另外, 1965年河北满城也征集到一尊金铜佛坐像, 像高18.1cm, 作禅定状, 面目安详, 发髻精细, 形象较为汉化, 其时代可能已经晚到5世纪前期。而亚博所藏的这尊释迦坐像, 高39.7cm, 体型较一般小型坐佛为大。释迦双腿盘坐, 双手合前作禅定印。高髻宽额, 柳眉杏眼, 神情怡静, 含一丝古朴笑意。该像面貌风格明显不同于制作年代稍早、基本受西域风格影响的其它十六国早期的作品。[10]另外, 这尊佛像实为一座复合式鎏金佛龛的主尊。复合式佛龛是将佛床上多身人物和护法狮等饰件用套接、铆钉、焊接等方式拼合而成的组合佛像。该像头后有榫钮, 为支撑头部背光所用, 长方形底座中空, 应套于四足大趺座上。铜质底座背部大部分缺失, 包括中部支撑神龛背光的榫钮;底座前面原应配饰有双狮和法相花等物。类似的背光和趺座都已缺失的十六国时期的坐佛像约有十几尊, 虽均无纪年, 体积较小, 但它们仍代表了当时金铜造像的流行风尚。

尽管亚博佛像全貌已失, 但我们仍可从其它现存的十六国时期作品来了解当时组合佛龛的风貌。最为直接的例子就是1955年河北石家庄北宋村出土的一座佛龛, 整件作品由华盖、背光、造像和趺座四部分组成, 分铸后拼合, 主尊插于方形四足趺座上。主尊旁为二弟子, 背光上部居中为一坐佛, 下部左右各有一飞天, 形象古拙但不失生动, 为当时的优秀作品。同为后赵辖地的今甘肃泾川玉都乡, 1975年也出土了一件完整的带有华盖、背光、趺座的释迦佛龛, 虽然制作模式化明显, 但刻划精细, 风格完备, 已经脱离了西域风格, 更接近汉人审美 。这种当时流行的佛龛式样已经独具汉风, 是当时佛教艺术中国化进程中的最新产物。[11]它们充分体现了汉地传统艺术中的对称风格和层次感, 开启了中国早期佛像艺术创作的新阶段。

可以说, 在4世纪上半期的后段, 在后赵统治下的河北, 中国早期的佛像短短几十年间就发展出较为成熟的东方造型, 不但成功地吸收了犍陀罗艺术, 更灵巧地融入了中国传统的设计元素, 如四足趺座、悬饰伞盖、汉式面相和手印等。尽管人物的造型风格还没有形成像后来南北朝时期那样独特的汉式风格, 如褒衣博带和趺跏悬裳等, 但很多局部改造和创新已经促成了一个质的飞跃。首先, 四足趺座式佛像在印度和巴基斯坦等地区从未发现过, 而这种方形基座四足伸出, 与汉代的四足矮榻和魏晋的壸门榻床相关, 方座下角边缘的剪边图案也极具汉地装饰特色。[12]其次, 圆型伞盖与方形床趺遥相呼应, 表面常刻有云气纹, 这种组合也属中国创意, 与传统的神仙崇拜和天圆地方信仰相合。另外, 主尊佛像衣着和相貌的变化也从细节上反映了佛像造型中国化的过程。早期犍陀罗风格的佛像上立体感很强的通肩禅衣的衣褶线在逐步简化后, 多变成中期时稍有写实性的斜挑V型纹样, 而到后期时衣纹线已经图案化, 形成平缓对称的U形线条。同时释迦发髻自然, 宽额细眼, 没有早期那种中亚风格似的波纹状发型和高鼻深目带八字须的胡人相貌。日本东京出光美术馆藏四世纪后期完整的如来及眷属像, 高28.1cm, 也出土于河北, 代表了十六国晚期或北魏初期佛教艺术作品的高峰 。作为这类组合型佛像中最为精湛者, 它有较强立体动感, 佛像头顶有七尊化佛, 后有透雕火焰的背光, 而左右两侧出挑的胁侍菩萨, 与早期摇钱树枝上神仙飘逸的设计有异曲同工之妙。

随着汉人僧侣和信众的增多及工匠的迁移, 早期佛像得到持续的中国化改造, 成功吸引信众。从一些佛教记载中可看出当时南方的僧侣和工匠们为了吸引汉人信徒膜拜, 对头脸和身体的比例, 对发髻和衣着的对称, 对形制和风格的完善作出了一系列改进, 以求佛像能摆脱古异造型, 更接近汉人品味, 并大放光彩, 折服信众, 而这种再创作的风气很可能由北方兴起。[13]唐朝道世 (?-683) 所着《法苑珠林·敬佛篇》也提到“自泥洹 (佛涅盘) 以来, 久逾千祀, 西方制像, 流式中夏, 虽依金熔铸, 各务仿佛, 名工奇匠, 精心展力”, 精彩总结了长期以来汉地工匠如何吸收融化外来造像风格, 创作符合中国传统审美的造像模式。

佛教的兴盛和造像艺术的大发展, 既与当时社会动乱, 人口迁移的大时代背景相关, 也与以胡人为主的统治上层和僧侣的大力推广息息相关。佛教在魏晋时已经深入河北贵族, 但是它在民间的真正大发展则在四世纪的前半期。汉魏之制一直禁止汉人出家并过多礼佛。中原汉地虽有佛法流行, 然而斋供礼仪仍取法于传统的祠祀, 汉人僧众大多没有禀受归戒或合法出家。[14]

当时各种游牧势力逐鹿中原, 打破了原有的社会秩序和文化传统, 很大程度上便利了佛教在各民族间的传播。而羯族等建立政权的外来统治者, 更从国家层面推进了佛教的发展。当时河北是后赵政治、经济的核心区域, 邺城平民多奉佛, 营造寺塔。后赵君主石虎 (334-349在位) 较其叔石勒更崇信佛法, 《邺中记》曾载“石虎好佞佛, 众巧奢靡不可记也。做太子金像, 以之浴佛行像。”当时僧侣数目骤增, 良莠不齐, 结果政府税收损失严重, 上书着作郎王度等人不得不请求石虎禁止赵人诣寺礼佛, 相竞出家的风气, 并指出“华戎制异, 人神流别, 宜依汉魏旧规, 不准汉人出家受戒, 乃至于烧香礼拜;佛是外国之神, 非天子诸华所可宜奉。”而石虎却自认为胡人礼佛并无不妥之处, 相信“佛是戎神, 正所应奉。”因此命令各种祭祀无须拘泥于旧制, “乐事佛者, 悉听为道。”[15]这场重要的佛教华夷之争结果导致汉晋以来禁止汉人出家的政策被正式废除。在这种情况下, 佛教在北方民间得以迅速普及, 而流风所致, 也使佛教在南方广泛传播。

羯族贵族抱着外族之人理应礼敬外国之神的心理, 支持佛教的推广, 这也影响了其它胡人部族。[16]当时后赵控制了北方的大部分地区, 石氏子孙分封各地, 其境内的州郡共兴建有893所佛寺, 僧侣万余人。当时不少初来中原从未接触过佛教的胡人贵族也耳濡目染, 成为信众, 比如鲜卑拓跋部的贵族什翼犍, 作为代国人质在河北共停留9年, 深受汉文化和佛教的熏陶。后来他在338年返国后成为北魏佛教传播的使者, 引介拓跋贵族接受佛教, 对佛教在北朝时期的进一步传播起了重大作用。[17]

亚博这尊338年的鎏金佛像不但与后赵君主石虎及其统治下佛教的华夷之争的时间相联, 也和佛教的灵魂人物佛图澄 (d.348) 及其弟子的弘法活动直接相关, 表明胡僧也是早期佛教艺术传播的重要力量。根据题款, 这尊佛像的施主“比丘竺 (上) ”应该是当时一位在河北弘宣佛法, 有影响力的僧侣。[18]竺姓证明他很有可能来自印度, 为后赵佛教灵魂人物佛图澄众多来自西域的胡人弟子中的一员。汉晋时期, 由于政府禁止汉人出家礼佛, 佛教的宣讲主要是靠西域来的胡僧。他们常精于巫术、星象、医道, 会利用中国传统的方术祭礼和神仙信仰来传道。[19]南朝慧皎 (497-554) 的《高僧传》中所记早期在中原传法的高僧多数是大月氏人、康居人、安息人和吐火罗人。魏晋十六国时期印度和西域僧侣的来华和汉地僧侣的西游, 促使当地的各种造像和艺术相继传入中国。

佛教在当时的中国可分成南北两大区域。北方有少数民族政权所建立的二赵、三秦、四燕、五凉及夏等十六国政权。或利用佛教以巩固其统治, 或利用外来宗教来平衡汉族文化, 这些异族统治者多数对佛法加以提倡, 推进了佛教在不同民族信众中的传播。在羯族石氏的统治下, 北方地区佛法尤为昌盛, 形成中国历史上第一个佛教兴盛期。《高僧传·卷九·佛图澄传》记载佛图澄为西域或天竺之人, 到达洛阳时自称自己已过百岁。当时后赵石氏以杀戮着称, 而佛图澄却能通过神异之术, 使石勒、石虎叔侄信奉佛教, 并宣讲因果报应观念, 劝其少开杀戒。石虎于335年登基并迁都邺城后, 重用佛图澄, 大力营造寺院。当时僧团规模宏大, 佛图澄众多门徒中既有中土名士, 如法首、法常等, 也有西域高僧, 如竺佛洞、须菩提等。这些人博学多才, 使得佛法迅速从皇家贵族向下层各族民众普及, 结果河北地区奉佛成风, 佛寺广建。

但后赵政权灭亡后, 北方又重陷混乱, 佛教艺术受到冲击。为躲避前燕的掳掠和冉魏的暴杀, 佛图澄的大弟子道安 (312-385) 于365年率随众四百余人南迁, 并在襄阳弘法十余年。道安的南迁在佛教史上的意义重大, 从此后赵佛法得以在南方广为传播, 其弟子慧远更成为南方禅宗的领军人物。[20]继后赵之后, 北方佛教最盛的区域是地处中原与西域往来要冲的前秦。前秦的氐族统治者苻坚 (357-385在位) 笃好佛教, 并从襄阳请回博学的道安来宣讲佛法。道安返回北方后, 住在都城长安内的五重寺, 领众数千人, 成为当时佛教的领袖人物。后秦佛教的兴盛与前秦类似, 其羌族统治者姚兴 (394-416在位) 也笃好佛教, 并从天竺请得广究大乘的龟兹和尚鸠摩罗什 (344-413) 在长安译经讲习, 奠定了大乘佛教在中国发展的基础。1978年西安文管会在废铜中收到一尊高13.4cm的禅定坐佛像, 磨光肉髻, 通肩禅衣, 底坐背后刻有一圈佉火罗文。该像很可能为前秦时期在长安所居的大月氏人所捐造, 因为当时在长安居留的外来民众多使用西域通行的佉罗文。匈奴赫连氏的大夏政权在418年夺取长安后, 在长安也铸造佛像, 如胜光二年 (429) 中书舍人施文为合家平安, 出资造像一尊。[21]

由于少数民族统治者大都信奉佛教, 北方建寺造像成一时风气。胡人权贵因为文化沉淀不够, 为了能快速见佛闻法, 祈福攒德, 特别重视建寺造像, 这与南方六朝士族文人重义理通玄解的风尚迥异。[22]佛经中宣扬的造像功德思想也促使各族信众集资捐像, 讲业报, 求平安。前秦建元二年 (366) 沙门乐尊因在敦煌鸣沙山忽见金光, 状有千佛, 于是开窟造像, 开启了长达一千余年的莫高佛窟开凿史。今存的新疆拜城克孜尔, 甘肃武威天梯山, 永靖炳灵寺, 天水麦积山等石窟中, 很多壁画、石刻、彩塑作品的始创年代均可追溯到十六国时期少数民族政权林立的时代。可以说在4世纪的北方中国, 在十六国贵族和僧侣的支持下, 炼铜铸像和开窟造像同稍早出现的斫石刻像一样, 开创了中国第一个佛教造像的高峰。[23]这三种造像方式使中国的佛教艺术进入真正意义上的创造期, 摆脱了印度和中亚原型的束缚, 并形成自身的风格。

当时南方的佛教造像艺术稍逊于北方, 不过当后赵灭亡, 北方重陷混乱后, 北方造像艺术可能得以随南迁僧众从冀南迅速传到江南, 而南京在4世纪晚期逐渐成为一个新的造像中心。《高僧传·卷五·道安传》就记载道安率慧远等四百余名弟子入襄阳白马寺, 大开讲席。[24]寺中建有五层塔、四百僧舍等, 规模之大居当时襄阳诸寺之首。道安随众不仅把邺城风格的金铜佛和造像工艺带到东晋, 还促成了当地佛教仪式的发展和用像需求的增长。道安的显赫声名也促使各地官宦纷纷解囊相助, 就连千里之外的凉州刺史杨弘忠听说道安要建寺院, 也特地献铜万斤造承露盘, 后被改作铸造一尊高大的丈六金佛。[25]

《高僧传·卷十三·慧远传》中记载的一个传奇因缘故事则生动地反映了佛教艺术因十六国时期社会动荡而南传的史实:“又昔晋咸和 (326-334) 中, 丹阳尹高悝, 于张侯桥浦里得一金像, 无有光趺, 而制作甚工。前有梵书云是育王第四女所造。悝载像还至长干巷口, 牛不复行非人力所御, 乃任牛所之, 径趣长干寺。尔后年许, 有临海渔人张系世, 于海口得铜莲华趺浮在水上。即取送县, 县表上上台。敕使安像足下, 契然相应。后有西域五僧诣悝云, 昔于天竺得阿育王像, 至邺遭乱藏置河边。王路既通寻觅失所, 近得梦云, 像已出江东为高悝所得。故远涉山海欲一见礼拜耳。悝即引至长干。五人见像歔欷涕泣, 像即放光照于堂内。”可以说, 与这座在东晋神奇再现的邺城金铜佛龛一样, 亚博所藏338年佛像也使后赵时达到高潮的造像艺术得以重现。它充分显示中国早期的金铜佛像在4世纪上半叶这一关键时期已发展出较为成熟的东方造型, 并在吸收改进犍陀罗艺术的同时, 成功地加入汉地传统的设计元素和审美风尚。这也象征了中国宗教艺术中一个创新时代的开始, 预见了南北朝时期更具特色汉式造像的到来。

注释:

1Ar thur F.Wright:“Fo-t'u-teng:ABiography, ”Harvard Journal of Asiatic Studies vol.11 (1948) , 第319页。

2季崇建:《金铜佛像》, 渡假出版社, 1994年, 第10页。史书上的记载还表明佛经传入中国与西域的大月氏人有关, 如《三国志·魏书》记曰“昔汉哀帝元寿元年 (公元前2) , 博士弟子景卢受大月氏王使伊存口受《浮屠经》。”

31956年武昌发现的一座纪年为262年的东吴贵族墓中曾出土过一个小型鎏金立佛饰件, 这也反映了汉晋时期与贵族奢华之风紧密相连的鎏金工艺被广泛地使用在与佛像相关的创作中。

4史书上除记载了西域传来中原的影响外, 也记载了江南地区最早出现的佛像可能受到岭南外中南半岛佛像风格的影响。

5有关西域佛教艺术讨论参见Marylin Rhie:Early Buddhist Art of China and Central Asia, Brill, 2010, 卷一。

6村田靖子:《小金铜仏の魅力―中国·韩半岛·日本》, 东京:里文出版, 2004年, 第146页。

7季崇建, 第11页。

8李静杰主编:《中国金铜佛》, 宗教文化出版社, 1996年, 第228-229页。后来的北魏鲜卑政权从大同移都洛阳后, 洛阳的佛教在5世纪末达到顶峰, 成为北方佛教文化中心, 高僧工匠云集。

9中国现存的早期单体鎏金佛像, 包含立像、坐像和组合神像 (龛) 三种, 大都归属于4世纪的十六国时期, 后来5世纪南北朝时又出现了浮屠构件和浮雕平板两种式样的佛像, 以满足不同信仰不同场合的崇佛礼拜需求。有关早期佛像的主要着作, 请参见松原三郎:《中国佛教雕刻史论》, 吉川弘文馆, 1995年, 4卷本;Marylin Rhie:Early Buddhist Art of China and Central Asia, Brill, 2010, 3卷本;李正晓:《中国早期佛教造像研究》, 文物出版社, 2005年。

10值得注意的是, 该像发髻中心也有一方孔, 为插伞盖之用, 这种方式为早期几尊坐佛、立佛像所共有。而晚于338年的佛像则发髻顶上的插孔多消失, 只剩后脑处突出的榫钮, 供支撑背光所用。

11石家庄所出释迦像的介绍见林章芹:《河北省博物馆藏十六国至北齐铜造像概述》, 《文博》2009年第4期。带背光的佛像主尊也有存世, 如东京艺术大学和故宫博物院所藏。其整体形象与河北所出释迦像一致, 属十六国中晚期, 惜华盖都已佚失。

12金申:《中国历代佛像发展的轮廓》, 《中国历代纪年佛像图典》, 文物出版社, 1994年, 第3页。

13《高僧传·卷五·道安传》记曰:“ (襄阳檀溪寺) 有一外国铜像, 形制古异, 时众不甚恭重。安曰:‘像形相致佳, 但髻形未称。’令弟子炉治其髻, 既而光焰焕炳, 耀满一堂。” (南朝梁) 慧皎:《高僧传》, 收入《大正藏》, 第50册, 第322-423页。

14戒律的传来是三国时代佛教中重大的事件, 一般以255年左右朱士行等人开始依规受戒的记载作为汉人规范出家的开始。

15《高僧传·卷九·佛图澄传》记石虎答曰:“朕生自边壤, 忝当期运, 君临诸夏。至于飨祀, 应兼从本俗。佛是戎神, 正所应奉。夫制由上行, 永世作则, 苟事克无亏, 何拘前代。其夷赵百蛮, 有余其淫礼, 乐事佛者, 悉听为道。”

16李玉珉:《中国佛教美术史》, 东大图书股份有限公司, 2001年, 第10页。

17李玉珉:《河北早期的佛教造像--十六国和北魏时期》, 《故宫学术季刊》第11卷4期 (2004) 。

18背铭残文为:“建武四年, 岁在戊戌, 八月卅 (日) , 比丘竺 (上) ……慕道德……及三……生……”

19杨泓:《国内现存最早的佛教造像实物》, 《现代佛学》1962年第4期。

20何利群:《十六国至北魏时期的邺城佛教史迹》, 《中原文物》2016年第2期。

21前秦佉火罗文释迦坐像见R h i e2010, 第3卷, 图2.4。施文造佛像 (429年) 见Rhie 2010, 第3卷, 图2.14;该像高19cm, 下设四足高床, 身着通肩禅衣, U型衣褶线型硬直, 刀法简括古朴。

22金维诺、罗世平:《中国宗教美术史》, 江西美术出版社, 1995年, 第68页。

23季崇建, 第16页。

24当时四方学徒云集, 白马寺空间狭隘, 于是在清河张殷宅第的基础上重修禅刹, 号檀溪寺。

25当时前秦苻坚听闻道安盛名, 遣使送与道安高七尺之外国金箔倚像和金座像, 结珠弥勒像、金缕绣像、织成像各一尊, 恭请其前往北方布道讲会。每逢有法事时, 道安就把这些佛像罗列出来, 布置幢幡, 使得前来礼拜的信徒们都肃然起敬。