摘 要: 浙江童谣作为乡土文化的语言载体,在一定程度上反映了地方的传统文化和民俗风情。童谣中蕴含的概念隐喻作为人类社会运用较为普遍的一种认知手段,是联结作者、读者和文本的重要纽带。而概念隐喻机制下的各类文化特质,包括地域文化、家庭文化和处世文化,也反哺和影响着区域文明的传承和整体发展。因此,挖掘童谣的地方文化色彩,揭示童谣在认知语言学领域的重要价值,成为一项关键命题。

关键词 : 浙江童谣;概念隐喻;文化特质;

Abstract: As the language carrier of local culture, Zhejiang nursery rhymes reflect the local traditional culture and folk customs to a certain extent. The conceptual metaphor contained in nursery rhymes, as the most common cognitive means used by human society, is an important link linking authors, readers and texts. Meanwhile, all kinds of cultural characteristics based on the mechanism of conceptual metaphor, including regional culture, family culture and social culture, enrich and influence the inheritance and overall development of regional civilization. Therefore, it is a key proposition to explore the local cultural color of nursery rhymes and reveal the important value of nursery rhymes in the field of cognitive linguistics.

Keyword: Zhejiang Nursery Rhymes; Conceptual Metaphor; Cultural Characteristics;

浙江是我国古代文明成长的摇篮,历史悠久,底蕴深厚,浙江童谣广泛流传,是当地历史人文风貌的镜像反映,也是我国民间文学的文化珍宝。浙江方言包括吴语、徽语、闽语、赣语等,其中吴语是浙江的主体方言。用方言念唱的浙江童谣保留了较多的古汉语因素,平仄合韵、尖团分化,多以入声字调结尾,读起来流畅自然、刚柔相济。在词汇方面,浙江童谣多呈现为音译词,且存在大量的词头词尾现象,口语化特征明显。童谣以简单的主谓宾结构为主,在此基础上融合了比喻、拟人、顶真、排比、夸张等多种修辞手法,增强了语言的形象性、生动性和可理解性。

作为一种特殊语料,浙江童谣有着三百多年的研究历史。然而,在语言学领域,童谣研究还较少。当前国内外对于浙江童谣的研究主要集中在语音学、文字学、史学等范围,包括其历史演变进程、词汇及声调解读等研究。而聚焦于浙江童谣的隐喻机制,并且探究其背后所包含的文化特质的相关研究较少。因此,在深度挖掘浙江童谣的隐喻特征前提下进一步探索童谣背后蕴含的文化现象及特质,有助于拓宽浙江童谣的研究视角、挖掘民间童谣的语言学价值。

一、概念隐喻理论

概念隐喻理论源自George Lakoff和Mark Johnson合着的《我们赖以生存的隐喻》一书。George Lakoff指出:“隐喻普遍存在于我们的日常生活中,不但存在于语言中,而且存在于我们的思想和行为中。我们赖以思维和行动的一般概念系统,从根本上讲是隐喻式的。”[1]3

概念隐喻包含四要素:始发域(source domain)、目标域(target domain)、经验基础(experiential basis)和映射(mappings)。它们之间的关系是把始发域的结构映射到目标域上,其基础就是经验。换言之,隐喻是以一个概念去建构另一个概念,并且涉及到两个认知域,即始发域和目标域。始发域中包含的对象往往比较具体,和人们的日常生活息息相关;反之,目标域中包含的对象则通常比较抽象,不易于理解。人们根据某种认知需求,在一个相对熟悉、容易理解的始发域和一个相对陌生、较难理解的目标域之间搭建起某种映射关系,这就是概念隐喻。以“时间就是金钱”这句话为例,“金钱”是始发域,“时间”是目标域。人们在认知基础上将相对熟悉的、具体的“金钱”概念映射到相对陌生的、抽象的“时间”概念上,把时间具化为某种可供开支的东西,有助于增加对“时间”这一目标范畴的理解。由此可知,概念隐喻不仅是一种修辞格,更是一种传递某种思维方式和认知关系的桥梁。George Lakoff把认知视角下的概念隐喻分为三类:本体隐喻(ontological metaphor)、结构隐喻(structural metaphor)和方位隐喻(orientational metaphor),用这三种隐喻分析浙江童谣,具有一定的研究价值。

二、浙江童谣的概念隐喻分析

浙江童谣形式简短,结构整齐,讲究韵律节奏,通常以孩童之口进行传唱。童谣的语言大多简单、直白,但受时代背景和当地民众的思维方式等因素影响,部分童谣往往蕴含隐喻思想。借助概念隐喻理论对童谣进行解读,有助于我们了解当地社会文化信息,挖掘童谣背后的文化特质及文化价值。

(一)本体隐喻

本体隐喻是指人们用量化的方法,将抽象的经验、感觉、行为等具体化,使之成为我们看得见、摸得着的实体物质[1]3。它是认知语言学中最基本的一种隐喻类型,也是我们在日常生活中最常运用的认知手段之一。例如宋代词人李清照笔下的“只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁”,这两句用夸张的手法来描述词人的悲伤情绪,反映了词人内心的苦闷和忧愁。其中,目标域“愁”是一个抽象而复杂的概念,但在作者笔下却可以舟载船装,实现了抽象概念的具象化。这里虽然没有明确表示始发域是什么,但从“载”字可以看出,作者心中的“愁”确实被有形化了。它可以是山,也可以是其他一些有重量的物体,以至一叶轻舟难载山重之愁,用这样的语义类型能让上下文的语义更加连贯。

在浙江童谣中,也不乏运用本体隐喻来表达事物概念的例子。如:

哭作猫,别野猫,

一别别到龙门桥,

传①1了一个红纸包。

拆将开来三只山麻雕,

放放伊要飞,

关关伊要叫,

恨将起来三薄刀。

——富阳区《哭作猫》

赖哭猫猫,屁股抓抓,

鼓儿打打,锣儿敲敲。

敲到茅坑头,踏扁硬屎头。

硬屎头,染鞋包,

回家对妈讲,

额阔头给妈打块肿。

——青田县《赖哭猫猫》

上述童谣分别录自浙北、浙南,前后连贯押韵,方便儿童念唱。首句中的“哭作猫”和“赖哭猫猫”属于吴语词汇,主要形容对方爱哭闹。显然,这里的描述对象是儿童,暗含着“儿童是哭作猫/赖哭猫猫”的隐喻关系。其中,目标域“儿童”是一个抽象的群体概念,而始发域“猫”则相对容易理解。在日常生活中,人类与动物接触频繁,动物是社会环境的重要组成部分,由于动物身上存在着与人相似的某种特性,于是生活中渐渐出现了带有动物名称的俗语和诗句,如“鼠目寸光”“龙马精神”“缩头乌龟”,又如“鹦鹉学舌——人云亦云”“虎口拔牙——胆大包天”,再如鲁迅笔下的“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”。这是借动物特性来表达人类外貌特征和精神品质,从而实现两个不同概念域之间的隐喻联系。这两首童谣将猫爱哭的特性投射到目标域上,能更生动地表明儿童爱哭爱闹的性格特征。

另外,即使是同一省份,不同县市之间的童谣也略有差异。以宁波为例:

第一龙,第二虫,

第三敲鼓骑白马,

第四赤着下乱①2走天下,

第五背刀枪,第六杀爹娘,

第七七姐妹,第八百子炮,

第九九龙王,第十十乌龟。

——江北区《接口令》

从这首童谣中的内容来看,持不同螺纹数的人命运也呈现不同的变化。以“杀爹娘”一句为例,一般来说,宁波慈溪的童谣中的对象是持十个螺纹的人,而在宁波江北的童谣中则变成了六个。可见,不同的地域文化会培养不同的喻体,从而产生地方特有的童谣文化。然而,指纹歌中宣扬的“看螺纹定一生贫富贵贱”的文化思想,其实缺乏科学依据。因此,对于童谣中蕴含的文化现象,应当辩证对待,去粗取精。

在童谣体系中,本体隐喻是一种最常见的隐喻手法,也是人类认知世界过程中最重要的手段之一。人们将一些抽象化的概念名词以某种具象化的实体形式呈现,在增加童谣趣味性的同时,也大大提高了童谣的可理解性,并降低了儿童在传唱过程中的难度。

(二)结构隐喻

结构隐喻是指用一个概念域来对应另一个概念域,将两个域重叠,使适用于这一概念域的词汇可以投射到另一概念域中[1]3。George Lakoff和Mark Johnson曾在《我们赖以生存的隐喻》一书中提出了着名的“Argument”概念,即“Argument is war(争论是战争)”[1]4。这一隐喻将“争论”概念域构建于“战争”概念域之上,使得“战争”概念域中的词汇——“攻击”“抵挡”“摧毁”“正中要害”等词都适用于争论过程中。具体举例如下:

(1)He attacked every weak point in my argument.(他攻击了我论述中的所有薄弱环节。)

(2)You disagree?Okay, shoot!(你不同意?好的,开火吧!)

(3)If you use that strategy,he’ll wipe you out.(如果你使用那种策略,他会将你彻底消灭。)

(4)He shot down all of my arguments.(他枪毙了我的所有论点。)

显而易见,这里并非在讨论战争,而是将战争作为一种隐喻。当人们将战争和争论的概念重叠,那么,争论过程中的种种行为表现,如主动进攻、夹击发问、言语防守、策略补救等,都可以运用战争结构进行理解和描述。然而,值得注意的是,概念域之间的映射关系并非是完全对称的,而是局部特征的相互代替。在“Argument is war(争论是战争)”这一隐喻中,我们关注的是战争的方式,而非士兵服装、武器装备等无关因素。因此,结构隐喻在概念选择上是有范围限制的。

通常,人们以四季变化、气候冷暖等自然现象来隐喻当今局势的发展,“改革春风”就是一个普遍的例子。而在童谣体系中,也有一部分童谣是民众从切身感受出发,为反映特定时代的格局和社会风气而创作的,如:

东风吹醒眠地花,

春水①3一落统抽芽,

党的政策一落实,

富了天下百姓家。

——文成县《东风吹醒眠地花》

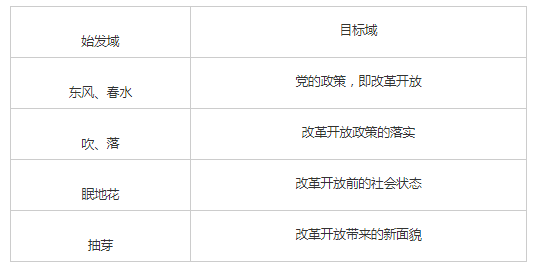

这首童谣以“东风”“春水”隐喻“党的政策”给社会发展带来了新面貌,“东风”“春水”分属于不同的概念域,但在认知结构上却存在着系统的本体对应关系。具体对应关系如表1:

表1 “东风”“春水”与“党的政策”的对应关系

显然,这首童谣存在不止一组的概念对应。其中,“东风”“春水”是始发概念,“改革开放”是目标概念,始发概念的一系列衍生同样投射到了目标概念上。在始发域中,“花”“芽”是始发概念的作用对象,“吹”“落”是动作途径。相应地,在目标域中,目标概念的作用对象是“改革开放前的社会状态”,动作途径是“改革开放政策的落实”,这隐喻着“党的政策”给社会发展带来崭新的面貌。从这里的结构认知来看,始发域概念之间的作用关系也适用于目标域,两者不仅在横向上存在对应规律,在纵向上也存在一定的结构关系。

此外,宁波象山县还流传着一首《彩虹谣》,以“彩虹”隐喻“海峡两岸的沟通桥梁”,进而围绕两个认知域展开一系列的对应。这首童谣也生动地描绘了改革开放带来的新面貌,充满童真童趣,适合儿童传唱。

作为概念隐喻的重要组成部分,结构隐喻具有一定的系统性和灵活性。一种概念的诞生,不仅可以投射到另一种概念上,还可以形成衍生概念之间的结构对应,使得两个不同概念域的联系更加紧密,词语搭配上也更具灵活性。

(三)方位隐喻

空间概念是人类感知基本空间关系的重要基础,包括上—下、前—后、里—外、高—低、深—浅等方位概念[1]3。为具体说明方位隐喻的表达形式,George Lakoff列举了一系列以“上—下”为基本维向的方位隐喻实例:

(1)Happy is up; Sad is down.(高兴是上,难过是下。)

(2)Conscious is up; Unconscious is down.(有意识是上,无意识是下。)

(3)Health and life are up; Sickness and death are down.(健康和生存是上,疾病和死亡是下。)

(4)High status is up; Low status is down.(地位高是上,地位低是下。)

在现代汉语中,方位隐喻的概念表达也比比皆是,例如我们经常用“高涨”和“低落”来形容人类情绪的起伏。“涨”和“落”分别是“上”和“下”的意思,也就对应了George Lakoff所提出的观点(1)。观点(4)的汉语实例往往体现在职场中,例如“上司”“下属”“上级”“下级”等对应称呼,借“上”“下”两个方位概念来区分社会组织关系。

浙江部分童谣中也存在以方位词语进行抽象投射的例子。如:

月亮荡荡,

大姐嫁在上塘,

二姐嫁在下塘,

三姐呒人要,

一顶花花轿,

抬到关王庙,

前头有狗叫,

后头老虎咬,

六甑馒头六甑糕。

——慈溪市《月亮荡荡》

在这首童谣中,“上塘”和“下塘”是两个方位概念,分别隐喻“好的归宿”和“不好的归宿”,间接表达出大姐和二姐截然不同的婚姻状况。另外,“前头”和“后头”两个方位词语并非是对“有狗叫”和“老虎咬”的具体指向,而是隐喻三姐进退两难的悲惨状况,间接表明她的婚姻状况也是前景渺茫、难以预测。这生动的词语增加了童谣的趣味性,使得童谣在传唱过程中更具画面感。

在龙泉市,也存在一些方位隐喻的童谣实例:

黄艾蚁①4,快快来,

快来扛老奶;

老奶王,扛新郎;

新郎官,扛扁担;

扁担担起两头翘,

新娘间底坐搭要②5,

新郎坐在上头笑。

——龙泉市《黄艾蚁》

这是龙泉当地流传广泛、脍炙人口的一首童谣。和前文提到的慈溪童谣一样,其中的“间底”和“上头”已不是具体的方位名词,而是某种抽象化的概念图式,是基于“Bad is down”和“Good is up”所进行的认知。“间底”隐喻“不好的婚姻状态”,“上头”隐喻“好的婚姻状态”,分别对应“坐搭要”和“笑”这两种截然相反的态度。结合童谣内容不难看出,新郎对待这桩婚事持积极态度,而新娘则是消极的,二者态度截然不同,这也隐隐透露出了这段婚姻的未来走向。

方位隐喻以空间为基础进行语言建构,是人类日常交际时的重要工具之一。人类的许多基本认知都是由空间概念衍生出来的,如方位词语“上”一般代表“好”,而由“好”又可以引申出“健康”“快乐”“地位高”等概念。反之,由“下”则可以衍生出“疾病”“悲伤”“地位低”等相关概念。方位隐喻和空间概念之间联系紧密,对人类的思维方式和生活习惯造成了一定的影响。

综上所述,这三种隐喻方式构成了概念隐喻的基本类别。其中,本体隐喻是将始发域投射到目标域,即用一个具体概念去建构另一个抽象概念;结构隐喻是两个概念域在结构上的相互照应,即在始发域中适用的部分结构关系可以转移到目标域中;方位隐喻是以空间为始发概念进行的抽象投射,从而扩大了人类交往的语言维度。这三种概念隐喻从不同角度对语言现象进行认知,是辅助人类从事社交活动的重要工具,在认知语言学领域具有重要的研究价值。

三、概念隐喻下的童谣文化特质解读

浙江童谣作为浙江民间歌谣生态的一部分,具有鲜明的地域性,是当地社会生活的镜像反映。左思《三都赋》序言:“风谣歌舞,各附其俗。”[2] 51作为民间世代相传的一种文学样式,童谣展现了民众日常生活的各个方面,肩负着文化传承的重大使命。它不仅是我国艺术长河中的文学艺术精品,还是语言学、民俗学、历史学、音乐学等学科方向的重要研究史料,具有珍贵的研究价值。

作为一种重要的认知手段,概念隐喻有助于实现对浙江童谣文化现象的认知与解读。换言之,隐喻是童谣文化在语言上的某种程度体现。不同区域的童谣文化,其表现形式不一而足,通常具有浓厚的本土特色,这也体现了概念隐喻的地方性和特殊性。因此,以浙江各地的童谣文本为基础,探究其背后的文化特质,具有极大的学术价值和实质意义。

(一)童谣隐喻揭示出鲜明的地域文化

地理环境的不同决定了童谣地域性的差异,因此童谣往往呈现出浓浓的地方特色。浙江地处东海之滨,是典型的山水江南之貌,有“鱼米之乡”“丝绸之府”等美称。作为区域物质的乡土文化载体,浙江童谣具有鲜明的标识性,反映了当地的风土习俗和独特的地域风貌。

首先是与地名相关的童谣。地名是某一特定空间实体的专有名称,一般由当地居民以其语言命名,相关地名见证了一座城市文化脉络的延续和发展,具有深厚的历史文化底蕴。地名童谣以独特的方式讲述地理名称,它反映了一个地方的风俗习惯和文化特征,是当地历史进程的直观反映。

天一亭,二里殿,

三井殿,四方塘,

五关里,六道地,

七支塔,八支桅杆,

九弯弄头,十字巷头。

——天台县《风景数字谣》

这是一首关于天台县地名的数字童谣,结构简单,便于儿童传唱。童谣中有亭名、殿名、街名及宅名,散发出浓郁的地方文化气息,在天台县广为流传。“天一亭”“二里殿”都曾是天台县古城内的标志性建筑,然而在上个世纪七八十年代却随着古城墙的拆除而退出了历史的舞台。这首童谣传唱的是当地建筑,从某种程度上来说隐喻了当地文化遗产,是用有形的“建筑”概念来隐喻无形的“文化价值”概念,其目的是为了纪念具有文化气息的建筑,并警示人们要提高对文化遗产的保护意识。

其次是与地方建筑有关的一首童谣:

大木桥,凤仪(二)桥,

三脚桥,螺蛳(四)桥,

鲤鱼(五)桥,

福禄(六)桥,

蕺(七)望桥,八字桥,

酒(九)务桥,

日(十)晖桥。

——绍兴市《绍兴十桥歌》

自古以来,绍兴就在建筑方面折射出丰富的桥梁文化。昔日,绍兴有十大古桥,为了便于记忆,人们以数字谐音代替桥名,编成童谣进行念唱。如今,童谣中的桥梁伴随着岁月的洗礼,早已发生巨大改变。然而,这首“绍兴娃必学”的《绍兴十桥歌》仍然在一代代绍兴人中口口相传,这些即将淡出人们视野的古桥梁也在童谣中重现鲜活的记忆。换而言之,童谣中的桥名早已不是一般意义上的建筑实体,而是变成了某种文化符号,是绍兴当地桥梁文化的隐喻象征,反映了绍兴人民宝贵的精神财富,时刻提醒人们应当认真对待和保护文化遗产。

最后是反映当地民俗的童谣。民俗通常是指一个民族在长期的社会实践中逐渐形成的固定的生活模式,简而言之就是指人们的风俗习惯。民间风俗是民间生活的浓缩,是民间智慧和民间文化的集中体现,有了这些风俗,才使平凡的生活显得富有情趣[3]。民俗童谣就像是一幅幅连环画,展现了民众日常生活的每一个侧面,包括饮食、礼仪、节日习俗等,使得平凡的生活生动有趣。

初一专,初二搅,

初三夹整条,初四如乔乔①6。

初五初规,初六担肥,

初七幼仔不乖捉来捶。

——苍南县《新年规》

这是描写苍南县节日习俗的一首童谣。在过去,苍南县的当地人每逢正月初一都要煮白米饭,称为“专饭”;初二则吃白米饭和番薯丝混合的“米薯饭”,称为“搅”;初三只吃番薯丝,称为“夹整条”;初四可以随意吃;初五要恢复往日的规矩;初六才可以挑担施肥;初七小孩不乖就可以给予适当的批评。童谣看似在描写当地的民俗习惯,实际上是在隐喻温州农村地区特有的民俗文化,体现了浙江人对文化的恪守和传承,也展现了朴素的民族精神。再如:

毛竹娘,毛竹娘,

旧年是你长,

该年是我长,

明年你我一样长。

——武义县《毛竹娘》

这是流传于畲族的一首童谣。在宣平一带,每逢除夕夜,孩子们都会跑到竹园里,手摇毛竹,边摇边唱。这个动作的隐喻意义是一种希冀,希望毛竹娘能够保佑自己来年快快长高。

作为民间文学的重要组成部分,童谣在很大程度上能反映一个地方的风土习俗。这些童谣不仅在地域文化方面自成体系,同时还蕴含着当地人民独特的思维方式和价值观念,具有显着的地域特色。因此,通过研究童谣隐喻的内涵,沿着童谣隐喻的脉络探究一方地域的文化特质,并透析童谣隐喻背后深层次的地域文化,极具意义和价值。

(二)童谣隐喻反映出独特的家庭文化

家庭关系是因婚姻、血缘缔结所形成的一种人际关系,包括夫妻关系、婆媳关系、甥舅关系等。作为日常社会关系的文化反映,童谣记录了各种类型的人际关系,这其中也包括了家庭关系。在浙江童谣中,描写家庭“内”“外”关系的例子很多,其中尤以讲述婆媳关系、姑嫂关系、甥舅关系的童谣居多。如:

月呀月,

公摘香萝婆摘橘,

媳妇泡茶雪亮亮。

公食碗,铲菜园,

婆食碗,纺木棉,

媳妇食碗扫阶沿。

阶沿扫得好,

赏件破棉袄,

阶沿扫不好,

呼啦呼啦三爿火筒篙。

——东阳市《月呀月》

这首童谣全部用东阳方言念唱,生活气息非常浓厚。日常生活中以婆媳为主体的“内”“外”关系是基于婚姻所建构的一种人际关系,婆媳关系在家庭人际关系中具有其特殊性,它既不是婚姻关系,也不是血缘关系,而是以上两种关系为中介而结成的特殊关系。该童谣借媳妇整晚的工作轨迹,如“泡茶”“扫阶沿”来隐喻复杂的婆媳关系,这在一定程度上反映了某种失调的家庭文化。对于媳妇来说,阶沿扫得再好,得到的也只有一件“破棉袄”,若扫得不好,得到的便只有一顿毒打了。童谣用对比手法写出了婆婆的恶劣态度,侧面反映出旧社会部分家庭媳妇在婆家地位较低的现象。又如:

月亮猛猛,

囡来望娘。

娘看见,心头肉,

爹爹看见百花香,

哥哥看见亲姐妹,

嫂嫂看见冤家对。

——奉化区《月亮猛猛》

这是一首描写姑嫂关系的童谣。童谣用“心头肉”“百花香”等概念来隐喻父母看见女儿的高兴心情,两个概念属于不同的认知域,却在文化意义上相连、相通。面对出嫁后回家探亲的女儿,父母、兄长十分热情,颇有《木兰诗》中“爷娘闻女来,出郭相扶将。阿姊闻妹来,当户理红妆。小弟闻姊来,磨刀霍霍向猪羊”[4] 409的氛围。只有嫂嫂把小姑当成外人,态度冷淡,漠不关心,显得十分小肚鸡肠。再如:

摇啊摇,摇啊摇,

摇到伢里去?

摇到外婆桥。

去做啥?采枇杷。

枇杷开得一朵花,

采着一只烂枇杷。

娘舅叫我正间坐,

舅妈叫我坐灶间。

娘舅关照炖碗蛋,

舅妈横白眼。

——海盐县《摇船歌》

甥舅关系,即舅父(舅母)与甥男(甥女)之间的关系,是家庭“内”“外”关系的另一种典型。面对外甥的到来,舅舅显得十分热情,又是“正间坐”,又是“炖碗蛋”。相比之下,舅妈的“横白眼”行为则充满了不悦。童谣用最朴素最简练的笔墨,将舅舅的热情和舅妈的冷淡形成鲜明对比,强烈衬出舅妈心里的不耐烦,具有独特的艺术效果。

家庭文化是童谣文化的一个重要分支。童谣大部分是基于现实基础进行创作的,阅读童谣有助于加强我们对当地家庭关系的认知和理解。至于童谣中所反映的家庭“内”“外”关系,其形成原因,是由于利益分歧还是相互接纳不良,则需要我们进一步考察和论证。

(三)童谣隐喻彰显出特有的处世文化

所谓处世,即与世人相处交往、待人接物之道。儒家讲的是:“君子素其位而行,不愿乎其外。素富贵,行乎富贵;素贫贱,行乎贫贱;素夷狄,行乎夷狄;素患难,行乎患难。君子无入而不自得焉。”[5] 417也就是说,为人处世要安守本分,无论在何种环境下,都要保持本心、素位而行,绝不因为外界的诱惑而改变初衷。

在漫长的历史洗涤中,浙江人也形成了一套独特的处世体系,并将其融入小儿的日常念唱中。如:

桌上棋子,

桌下雉鸡。

只有雉鸡吃棋子,

呒有棋子吃雉鸡。

——鹿城区《棋子和雉鸡》

这是传唱于温州大街小巷的一首童谣,歌词以绕口令形式出现,篇幅简短,内容浅显。童谣将“棋子”和“雉鸡”置于对立面,借“棋子”“稚鸡”隐喻主次、轻重,以“只有雉鸡吃棋子,呒有棋子吃雉鸡”的定性规律告诫人们做事情要安守本分、脚踏实地,不能本末倒置。

大蛇吃小蛇,小蛇吃蛤蟆,

蛤蟆吃蚱蜢,蚱蜢撩稻花。

——温岭市《大蛇吃小蛇》

这是流传于温岭的一首童谣。短短四句话,就道出了自然界物竞天择、弱肉强食的丛林法则,并借此隐喻人类社会复杂的竞争关系,例如在市场环境中,企业之间的关系就如同自然界中的“大蛇”与“小蛇”。只有熟悉市场经济秉性,企业才能脱颖而出,在残酷的竞争体制内夺得一席之地。因此,在处世过程中,我们要注重自身实力的发展,这样才能打造属于自己的一片天地。

除上述童谣外,杭州童谣“洋西西,马骑骑,当心跌进茅坑里”同样反映了浙江人的处世文化,告诫世人要守本分、讲规矩,不可浮而不实。这些祖辈相传的童谣俚语虽然看似简单,却带有鲜明的历史特征和民族文化,在一定程度上折射出浙江人的思维方式及文化观念,反映了为人处世的生活哲理。

四、结语

刘旭青提到歌谣是劳动人民的心声,在人民群众中产生、传播和应用,是升华为诗歌化了的语言[6] 1。作为一种优秀的地方传统文化,浙江童谣承载着历史的厚重,具有独特的文化认知功能。通过对浙江童谣的解读,并针对其隐喻特质进行相对应地分析,有助于对浙江童谣在语言学领域的研究进行进一步剖析,形成学术上独特的价值。同时,借助浙江童谣的概念隐喻分析,进一步深层次地分析其背后蕴含的地域文化、家庭文化、处世文化等特质,能够挖掘出不同类型童谣印刻出的文化内涵及外延。另外,探究浙江童谣概念隐喻与其反映出的文化之间的多元关联,能够找寻艺术形式和其背后的文化整体发展特质的关系性与契合度。浙江童谣及其概念隐喻揭示了浙江特有的文化特质,研究童谣概念隐喻也能够对浙江文化的再塑进行反哺,使我们透过现象深入感受浙江传统文化的艺术魅力。

参考文献

[1]George Lakoff,Mark Johnson.Metaphors We Live By [M] Chicago:The University of Chicago Press, 1980.

[2]郑训佐,张晨左思与左菜[M]济南:山东文艺出版社, 2004:51.

[3]郑薏苡.试析民间童谣的地域文化特色:以浙江温州童谣为例[J]江西社会科学,2010(12)-174-178.

[4]黄明,郑麦,杨同甫,等魏晋南北朝诗精品[M].上海:上海社会科学院出版社,1995:409.

[5]陈戌国.礼记校注[M].长沙:岳麓书社, 2004:417.

[6]刘旭青文化视野下浙江歌谣研究[M].杭州:浙江大学出版社, 2009:1.

注释

1传:捡。

2下乱:男性生殖器。

3春水:春雨。

4黄艾蚁:蚂蚁。

5坐搭要:坐在那里哭。

6如乔乔:乱七八糟。