从法律社会学的视阈出发,国家法在任何社会都不是唯一的行为规范,国家法之外还广泛存在着类型多样的其他社会规范,它们相辅相成共同构成了一个社会的整体法秩序。中国传统社会的法秩序在总体上具有两个鲜明的特点: 一是伴随着皇权专制自上而下建构的国家法秩序,即代表了精英文化的“大传统”; 一是基于国家权力相对不足由社会内生的民间法秩序,即隶属于非制度性知识的“小传统”。其中,民间法秩序主要包括涉及私人之间秩序的契约和涉及民间公共秩序的自治规约。禁约作为民间自治规约的重要类型,具有约束范围大、针对性强、适用领域广、便于实施等特点,是民间法秩序的真实记录与写照。因公开出版的契约文书中禁约合同数量相对较少,加之文献的零散性以及学者关注点的差异,导致对禁约合同的研究往往缺少整体性和系统性,其价值也未得到应有评估。刘道胜较早注意到了徽州文书中的禁约合同,其关注点仅侧重于合同文书的分类问题,而非禁约与清代社会秩序之间的关系。

本课题组在整理俞江教授私人收藏的 1 600 余件清至民国徽州合同文书基础上,逐步认识到禁约合同对于研究清代民间法秩序的重要性。以俞藏 48件禁约合同为中心并结合其他契约文书出版物中收录的禁约合同,我们在区分其与禁约告示、禁约碑的同时,初步撰文探讨了禁约合同的内容与性质。

随着认识深入,笔者感到有必要从禁约合同的议定与实施过程对清代乡村公共秩序的形成与维系进行纵深研究。

禁约是清代乡村为保护风水、山林资源、生态环境和公益设施而公同议定的带有强制性规范内容的民间自治规约,从形式上看以合同文书为载体,又称禁约合同。至于明代以前是否已经出现了民间公议禁约的合同文本,因资料阙如,尚待考证。在明代百姓日用百科全书的“乡约体式”中已载有“坟山禁约”“禁盗鸡犬约”“禁盗田园果菜约”“禁六畜作践禾苗约”“禁田园山泽约”等格式文本。据此推测,明清禁约的出现当与“乡约体式”的广泛传播有关。

在其示范效应下,民间开始将村落、宗族、行会等各类公议规约称为禁约,并形成规范化、格式化的合同文本。在徽州地区,目前发现最早的是明代天启三年( 1623 年) 六月王锋等五大房人等为严禁盗砍山木而议定的禁约合同。

在形制上,其体裁、格式与清代禁约并无差别。一份完整的禁约合同包括议约主体、示禁原因、示禁规条、奖惩规则、立约时间及签名画押等内容。在反复适用中,禁约逐渐形成较为固定的形制与写作格式,只要填入公议规条,禁约文本便转化为具体的实例。之所以格式化,是为了处理乡村社会秩序中的主要矛盾或主要事务,古人经过长期摸索,对解决方案已达成某些共识,并将这些共识性方案简化为固定的书写格式和统一的书写内容。禁约合同的内容以禁止性与惩罚性规则为主,在议约者之间更多地呈现出义务或责任的承担。其规范效力有时超出参与议定合同者的范围,对整个村落具有拘束力。其目的在于最大范围地约束民众的行为,维系乡村社会公共领域的秩序。禁约不单是一种合同,也是乡民自治的规约。它填补了国家法延伸不到的领域,理应成为法律史、法社会学和农村基层社会研究的重要对象。

需要说明的是,本文以徽州禁约合同为考察对象,并非表明以禁约调整乡村秩序的现象只局限于徽州,而是适用于全国范围。从公开出版的各地文书档案以及民间遗存下来的禁约碑都可以印证这一点。禁约合同的成文性、地方性和民间性为观察清代乡村公共秩序提供了另外一扇窗口,透过这扇窗口鲜活的生活场景将呈现在我们面前。

一、从禁约合同的议定看乡村公共秩序的形成

“朝廷有法律,乡党有禁条。法律颁行天下,禁条严肃一方。”①禁约合同序言中将朝廷法律与乡党禁条并行不悖的提法,恰恰表明在国家法遗留的权力空隙之外,需要活生生的禁约规条对地方秩序进行调整。禁约合同的产生与清代徽州的自然环境、社会结构、国家治理模式紧密相关。徽州素有“八山一水一分田”之称,土地资源与生存空间十分有限。加之徽人笃信风水之说,围绕来龙、水口、坟山、荫木等争讼繁多。为了避免纠纷,人们在日常生产、生活及社会交往的各个方面都表现出强烈的契约意识。这种契约观念促使乡民以议定合同文书的形式探寻公共领域各类具体问题的解决办法。此外,徽州属于典型的宗族社会,聚族而居使得地缘与血缘相重合,一个村落往往就是一个宗族。据现有的徽州宗族文书来看,在宗族内部事务和乡村外部公共事务管理中,通常是在族长、房长倡首下以集体议定合同文书的形式对大小事务进行管理。国家对乡村社会的治理也并非一竿子插到底,州县官府通常借用宗族、乡绅和村社组织等民间力量维持社会秩序的稳定。在平衡个人利益与群体利益的关系中,乡民通过公同议定禁约合同和相应的罚则,抑制破坏村落公共秩序的行为,以达致自我约束、自我管理、自我调整的目的。

在禁约合同具体的议定过程中,由谁主导,如何议定并生效? 对这些问题的回答,实际意味着由谁来参与乡村公共秩序,以什么样的方式参与公共秩序,不同参与者在公共秩序形成过程中所起的作用是什么? 从禁约合同文本来看,禁约是以地缘和血缘为纽带的民间主体发起的,主要围绕民众日常生活实践中公共领域中的事务,公同讨论而议定的禁条与奖惩规则。以合同文书为载体,某种程度上表明乡村范围内共有规范的形成源自民众的共识与合意。这一点可从咸丰六年( 1856年) 高氏宗族议定的禁约中得到证实。高姓始祖从绩溪迁到歙县后置有来龙水口等基业,兴养松竹,庇荫成林。为预防将来出现“不肖之支丁,贪利之辈,朝夕侵害,瞒人魆砍树木、柴薪、攀桠、伐竹、扒柴侵害”等情况,高氏宗族“公同合议,禁止窃害盗砍……立据存公,粘贴通知”。在族长和各房房长倡首下,合族立下七项禁规: “一议斧头砍伐者,公罚大钱一千五百文; 一议锄头挖根者,公罚大钱一千二百文; 一议柴刀砍伐者,公罚大钱一千文; 一议攀桠者,公罚大钱七百文; 一议扒柴者,公罚大钱三百文; 一议放牛者,公罚大钱二百文; 一议唆讼不遵者,公议一式同罚。”①从而以书面的合同明确了具体的禁规和罚则。在合同尾部,族长率先签名,后面分列房长与头首 12 人之名单。

另外一份咸丰七年( 1857 年) 会社组织倡首的山林禁约,会集了32 名房长的公同议定。②道光七年( 1827 年) 众姓人等为禁养桥山议定的合同在尾部有43 人签名。③从署名可以看到,在族长、房长、会首、地保等倡首下,乡民们齐聚在一起进行集体商议,并将公议禁规以合同文书形式订立下来,进而形成地域范围内由公众议定并认可的正式规则。寺田浩明认为,地域性秩序的形成“往往是首唱者向众人提示某种规范并使大家接受该规范的过程,换个角度看也是人们以某个主体提示的规范为契机逐渐达到相互间共有某种规范的状态。”

尽管宗族、乡绅、地保、文会、乡约、会社等地方权威人物或组织在民间秩序形成过程中扮演着倡首角色,但从收集到的禁约来看,无论倡首者的身份如何,合同都注明是由“同心公议”“各房公议”“齐集公议”“相邀众议”而成。“公议”“众议”,一则表明所议规条皆为地缘和血缘范围内的公共事务; 二则意味着禁约的订立代表了公众意志,是充分协商合意的结果。在特定主体倡首与民众公同合意基础上议定的禁约,“相对于国家法律是‘私禁’,相对于个人意志是‘公议’。亦‘公’亦‘私’,恰恰生动地显示了民间规约的双重性格,也揭示了它介于国家法律和私人契约之间的特殊性质。”

禁约合同的议定过程,反映出基层社会有自己的行为准则和规范,乡村公共秩序的形成离不开民众的集体行动。

私人契约的订立,只要双方当事人达成合意,有中人在场,契约即告成立,其内容并不必然需要外人知晓。而合村或合族议定的禁约合同往往写有数份,分别保留在各房族长、房长、会首或任事人之手,也有一份会张贴在祠堂或村落的公共场所。作为从公议到生效的必经程序,将禁规写入合同文书后,尚需举行特定的仪式。仪式的目的在于宣示禁约的生效。在徽州民俗习惯中,一般通过“鸣锣具禁”“吃饼禁山”“杀猪封山”“演戏具禁”“合族鸣邻禁立”等外在仪式宣传使众人晓谕禁规的内容。乾隆十二年( 1747 年) 徽州胡氏某宗族为兴养坟山荫木,“今同族众公议,演戏具禁”。④有的则特别邀请当地乡约参与禁约的议定,然后由乡约通知邻村,使其明晓所禁事项。⑤相比国家律典而言,公议后的仪式宣传活动也表明禁约在约束范围和约束力方面的局限性。

禁约作为乡村共同体的公共规则,通过集体公议,自发地对群体利益和个人私利进行平衡,并以合同文书为载体达成一种共识。它是乡民自我管理、自我约束的规范形式。至于与官府相关的禁约告示和禁约碑,其实质是民众将自发协商议定的公共规条向官府申请加禁,交由官府公布,并非在官府的指导下或由官府强制民间订立。在乡土社会,人们通过集体行动成为地方法秩序的参与者和建构者,从而在公共领域达到共有某种规范的状态。禁约合同议定的程序,也即乡村公共秩序形成的过程。

二、从禁约合同的类型看乡村公共秩序的内容

禁约合同适用领域广泛,涉及社会生活的诸多方面。要透过禁约研究清代乡村公共秩序的内容,必须了解其有哪些类型。对禁约合同进行分类研究,可使我们认识到徽州基层社会中哪些事项是民众关注的对象,哪些秩序需要以禁约的形式予以规范调整。经梳理,徽州禁约合同涉及的乡村秩序如下:

( 一) 风水信仰

徽州乃“程朱阙里”,对朱熹所倡导的风水之说尤为信奉。“衣冠一席之宴,谈风水者过半”,风水为人们茶余饭后谈论的主要话题。信仰秩序与来龙、水口、坟茔、荫木的保护紧密相关。在明清徽州,来龙、水口是村落选址的重要因素。村落的山水虽自然形成,却被赋予强烈的风水观念。“来龙”即村落背后所倚靠的主山,又称村落的“龙脉”。“水口”是村居水流出口的那一段溪水,被视为整个村落的咽喉与门户。在徽人观念中,“村居丰华,莫如来龙水口覇手荫庇紧固; 乡间茂盛,必须来龙水口覇手树木芬芳。故古木乔松,皆来龙水口之护卫; 青枝绿竹,亦水口来龙之壮观。乃曰荫庇与衰,关乎村居之兴衰。荫庇兴,则村居因之而兴; 荫庇衰,则村居从之而衰。”①因来龙水口关涉村居环境、人丁兴衰和财富聚散,村民普遍在来龙山和水口地带广植林木,庇护村落,并议定禁约合同,严禁乱砍滥伐。

此外,坟茔风水也是徽人关注的对象。“婺俗最重先茔,唐宋以来,邱墓松楸,世守勿懈,或有私葬一棺,盗伐一株,即愤起讼端,累年不解。”

坟茔风水是沟通祖先与子孙之间的重要途径,与整个宗族的兴衰荣辱息息相关。一旦祖先坟茔风水遭到破坏,必然殃及后世子孙的生存命运。对此,宗族通常议定规条禁止盗葬盗卖坟茔和盗砍盗伐荫木的行为,倾全族之力竭尽消除可能破坏风水的各种隐患。此类禁约是为了维护村落或家族整体上的利益,为乡村秩序稳定提供了信仰支持。

( 二) 生产秩序

农业社会中,稳定的生产秩序与民众的切身利益最为相关。徽州地处皖、浙、赣三省交界之地,“东有鄣山之固,西有浙岭之塞,南有江滩之险,北有黄山之阨”,有限的生存空间,迫使乡民议定一系列禁规保护农业生产的有序。调查显示,“皖南山区水田、旱地所占数量很小,山林约占总面积的百分之九十上下,山地中除一部分是荒山外,其余都有很丰富的山产,很大部分群众要‘靠山吃山’”。

在林业生产经营活动中,“以‘盗伐林木’而引起的纠纷为最多,这是徽州地区最为明显的一个民间纠纷类型”。

在公开出版的各类明清徽州文书中,围绕盗砍林木的禁约数量最多,表明其已成为民间社会需要维护的主要秩序。实践中,山场经营的效益十分可观,“田之所出,效近而利微,山之所产,效远而利大”,丰厚的收益也是人们公议禁约的原动力之一。除了维护林业生产秩序外,还对农业生产中的田地、五禾、蔬菜、茶叶、水菓、桐子、皮漆等作物进行严禁,防止偷盗行为以及牲畜的破坏。“生产活动的保护规约实质上与产权保护密不可分,是乡村规约的一种变体形式,因而保护生产从本质上将仍然是对特定对象财产权利的保护。”

( 三) 生态秩序

徽州多系山区,“厥土骍刚不化,高水湍悍少潴蓄,地寡泽而易枯,十日不雨则仰天而呼,一骤雨过,山涨暴出”。土壤结构疏松、暴雨集中等地质和气候因素需要广植林木涵养水源,以达保持水土之功效。除了自然因素外,毁林开荒、过量砍伐等人为因素也加剧了生态环境的恶化。清中期随着人口急剧增加,以及域外棚民的大量流入,人地关系极为紧张。更有甚者,棚民入山后,搭棚居住,毁林开荒。水土流失加剧而导致洪涝频发,农田、屋居被毁,河道淤塞,道路被毁等自然灾难。

咸丰七年( 1857 年) 某会社组织订立的禁约合同显示,“缘因嘉庆年间,村内未行示禁,混行砍伐,开山挖蕨,山头草木皆光,直致薪于桂矣。又值秋间,天降洪水,近坑屋宇、田地尽遭淹没倾滩”。①面对生态破坏遭致的自然灾害,当地会社组织“思义社神会”各房首事人痛定思痛,齐集公议禁约合同。由此可知,基于毁林开荒、滥砍滥伐而引发的灾害,促使乡民订立禁约以维系生态秩序的平衡。

( 四) 公益设施

道路、桥梁、水碓、塘堨等是与民众生活紧密相关的大型公共设施,对其维系关乎村落乃至数个村落范围内公益事业的发展。笔者这次整理的此类禁约数量虽少,但不妨碍其成为一个独立的类型。修护路桥禁约保护的对象虽为桥山林木,却以护路或修桥为特定目的,有别于山场林木禁约。

如徽州某村落门前有安乐桥一所,“上下四方通衢大道而言也”。因人心不古,难以料理,履遭破坏。道光七年( 1827 年) 合村 43 人众议,买到荒山两处,“栽种松襍木柴薪,以养修桥之需”,“每次伐木修桥,无得阻执”。②可见,乡村公共设施的建设与维护主要依靠民间力量。

( 五) 治安秩序

人身和财产安全是社会公共秩序得以维系的基本因素。贼盗、土匪是地方大害,严重扰乱社会秩序和治安状况。匪盗既是国家法律惩治的重点,也是民众严禁的对象。一方面宗族将禁止偷盗的规定列入族规家法以约束族内成员;③另一方面民众以订立禁约合同的方式严禁危害治安秩序的行为。道光十二年( 1832 年) 徽州某宗族因屡遭匪盗侵害,以致民不聊生,为此会集众支丁公议禁约合同八张,由各房执事代为管理。今后“倘有匪徒偷窃,或村内村外犯者,以及拿获,各房执事重处。如有不遵村规,一及横行,反诬讹诈,做命本房,鸣锣示众,公议闻官究处,甘罪无辞”,由此所需费用“照丁派出”。

④这是一件村落内为防止匪盗危害民众人身和财产安全,由宗族组织公议的禁约合同,反映出宗族组织在维护地方治安秩序中发挥的重要作用。

由上可知,在人们日常生活中,来龙、水口、坟茔、荫木、山场、五禾、田园、环境、贼盗等是民众常常遇到的主要纠纷,亦是禁约所要维持的基本社会秩序。它们涉及乡民物质生产与精神生活的诸多面相,从不同角度反映了徽州基层社会所面临的各类具体问题。与私人契约相比,禁约往往关乎村落公共领域的事务,涉及一定地域范围内人群的共同利益。来龙水口关涉村居环境,且与人丁的兴衰和财富的聚散紧密相关; 坟产作为有形财产与无形财产的汇合体,对墓穴、荫木的保护既关乎全族的财产利益又涉及族人的精神利益; 山场、五禾、田园是农业社会赖以生存的生产秩序,并间接起到保护村落生态环境的作用; 水碓、塘堨、路桥等大型水利、交通设施与数个村落人们的生产和生活利益难以割裂。在国家看来这些属于民间“细故”的事项,往往涵括了国家制定法体系触及不到的乡村领域,使得禁约创造出一个不同于正式法律的秩序空间。乡村公共秩序的有序性极大地增进了个人行动的有效性。由于公议规约来自民众日常交往以及生活、生产的实践,即使国家律典发生变化,它仍能支配人们的行动,维系乡村社会的公共秩序。鉴于徽州禁约合同遗存数量有限,本文对其类型的整体划分难免有遗漏之嫌,但它们凸显出来的具体社会问题为我们考察清代乡村公共秩序的内容提供了线索。

三、从禁约合同的实施看乡村公共秩序的维护

清代乡村公共秩序如何得到维护,可从禁约合同自身的规范效力和能否得到官府公权力的保障两方面来考察。

( 一) 禁约合同内在的规范效力

在规范层面上,禁约主要由乡村范围内的人群公同议定。在此基础上,示禁规条往往具有独立性与可行性,其规范的行为、调整的秩序跟国家法迥然有异。对违禁行为的惩戒在乡土社会中自成系统,既有经济惩罚性的罚钱、罚米等; 亦有精神惩罚性的停族、停祠等; 还有寓物质惩罚与精神惩戒于一体的罚戏。其中,停族、停祠是对族人最严厉的惩罚措施,在宗族色彩浓郁的徽州,族人一旦出族或出祠,意味着丧失了家族身份以及祭祀先祖的权利。这些惩罚性规则完全独立于以《大清律例》为代表的笞、杖、徒、流、死等国家法惩戒体系。惩罚方式的独立性,体现了徽州社会特有的风俗形态与惩戒习惯,在自生自发秩序的维护中功效至巨。由于是公议而成,禁规与罚则在地缘范围内具有较大的可行性。大量徽州禁约合同的背后,正是清代普通民众对乡村共同体规则的自觉认同。违禁者的行为通常打破了乡村秩序的平衡,使乡民在长期社会交往中形成的共识性规则遭到破坏,依据所议定的禁规对其实施惩罚便具备了合法性基础。易言之,乡民自有一套独立于国家的规范性知识,合乎这套规范性知识的惩罚,在他们那里便具有正当性。实践中,禁规的独立性与可行性在下述《雍正五年王小法立甘服约》中可以得到证实:“立甘服约仆人王小法,今自不合,于本月十二日容留旌德匪类木匠,是夜盗上店大杉木二根,十三夜又盗东阳熟大杉木二根,是身相帮同扛下河。是实家主于十四日知觉,即欲送官究处。身知罪大,恳叩宽容。蒙家主始念顽蠢无知,今身赔偿木价,照禁罚戏。

自愿甘服,今后不敢再犯。倘有如前不法等情,听自家主鸣官治罪,至死无怨。今恐无凭,立此甘服约存照。

雍正五年又三月日甘服约人 王小法( 押)亲笔无中”仆人王小法在伙同他人盗窃家主大杉木之后被发现,自知理亏,甘愿接受惩罚并承诺不敢再犯。违禁者自知理亏,这为双方当事人执行禁约中的规定提供了可能。对于家主而言,当违禁事实尚不达致诉诸官府时,接受违禁者的“甘服约”也便于纠纷的及时解决。从“照禁罚戏”可知,王小法的行为触犯了家主所立禁约的相关规则。“罚戏”无疑是禁约中事先公议的罚则,这也从侧面表现出违禁者对“禁约”的屈服。罚戏是明清徽州民间常见的惩罚方式之一,在将受罚者的过错直接暴露于公共场合之时,对公众也起到警示教育作用。这种寓教于乐的惩罚手段完全独立于国家法的惩戒体系,体现了物质与精神的双重惩罚。在传统徽州社会,由于血缘和地缘的因素,立约者与违禁者之间具有多重的社会关系。在高度熟人化的乡土社会,犯禁者往往为乡民所不齿,家庭亦将为其行为蒙羞。对于民众实际生活于其中的社会而言,禁约中的规则和规范合乎乡土社会生活的内在逻辑,是真实和有效的。正是通过对违禁行为直接予以惩处,禁约的效力才得以彰显,乡村秩序才得到重复确认和维护。

在执行层面上,乡村秩序的维护主要依靠“众”人的私力救济,具有绝对权威和力量强制性地实施奖惩规则的个人是不存在的。“倘或公内不遵者,众议公罚。……倘有如违此情,系众人承值。”

①“众议公罚”与“众人承值”,都表明监督禁约执行以及对违禁者实施惩处的主体是“众”。以宗族为主体的禁约合同,惩罚违禁者由族内执事之人共同执行,“倘有匪徒偷窃,或村内村外犯者,以及拿获,各房执事重处。”;②会社订立的禁约合同,则由会众共同执行,“须要一体而行,毋论谁强谁弱”;③数姓联合所订之约,由数姓所有成员联合惩治,“如有自强不遵,受罚违议者,各姓齐出人等,呈官究治。”

④具体实施中,禁约松弛的原因往往是由“人众不一,料理不齐”或“人衍繁文,人心不古”造成的。惟有订约群体的齐心协力方能保证禁约的实效。寺田浩明认为,众人对违禁者实施惩罚,是因为“在那里‘同心协力’的要求始终与‘袖手旁观’的可能性互为表里式地存在。如果‘众’的大多数都违反禁约不出来的话,……保证禁约拘束力的结构本身也就随之自然地消灭了。”

在狭小的地缘范围内,参与订约的每个人都是利益的关系者,对违禁者的放纵意味着对共同利益的漠视。由此带来的一系列破坏禁约的连锁反应,预示着抽象的禁约规则流于空文。因此,主要依靠私力救济的禁约合同,需要“众人”共同协力方具执行力。

( 二) 禁约合同对官府公权力的借助

由于禁约合同出自民间自发议定,为了约束更大范围内的不特定人群或者使禁约的实施更具效力,禁约有时需要借助官府公权力的权威。这一方面表现在禁约在名称与文本格式上模仿官颁禁约,并试图将禁约合同转化为禁约告示或禁约碑; 另一方面表现在效力上对公权力的借助,当违禁者强梗不服之时交由官府惩治。

禁约作为维护乡村公共秩序的基本规范,在经过地方官府钤印认可后以禁约碑或禁约告示的形式上升为官方禁约体系的一部分,从而使单纯的民间行为转变为地方政府的行为。卞利先生曾以森林保护禁约碑为例,阐述了民间禁约转化为奉宪自治禁碑的过程: “明清徽州森林保护碑刻,一般先由所在地村落及其宗族主要成员集议,形成详细的书面文字材料,然后报请当地县及县级以上官府审批,由知县或知府签字钤印批复,最后形成以县或县级以上官府名义颁发的告示。这样的告示大多直接以书面的形式张贴出来,但不少则被勒石竖碑于田间地头或嵌于祠堂墙壁,从而形成石质碑刻告示。”

由此观之,禁约合同乃原始议定文本,只有经过知县或知府的钤印才可能转化为官制禁约告示或禁约碑。乾隆二十六年( 1761 年) 祁门县发布的禁约告示,记载了民间禁约转化为官府禁约告示的经过。康姓族人为保护祀山不被砍挖故焚,将公议禁约呈请官府请求给予告示。禀词称: “身南乡三十四都潘樟村地方所有祀众祖坟塚山及青山,履遭不法棍徒魆入身山盗砍青苗树木,盗挖柴椿,放火故焚,勿问身家祖脑坟塚及税山等产。目击心伤,深为痛恨。屡奉上宪示谕,兴禁国课,民生有赖。……为此恳恩给示。”该县正堂加三级记录三次吴批示: “示仰该处约保、业户、居民、山邻人等知悉。嗣后如有不法棍徒擅入康姓祀山盗砍青苗树木、盗挖柴椿、放火故焚者,许即查实,指名赴县禀报。以凭严拿究处,断不姑宽。”

实际上,禁约合同与禁约告示、禁约碑在公示位置、效力、承载内容、惩戒规则等方面均存在差异。官颁禁约约束范围更广、约束力更强、惩罚更为严厉,这一切都促进民间不断将公议禁约呈请官府批示。

禁约对公权力的借助还表现在当违禁者强梗不服时,合议者或执行者可寻求官府的支持。光绪三十二年( 1906 年) 朱姓支祠公同议定的禁约规定: “设有恃顽不服者,会众公呈究治”。

⑤“呈官究治”意在表明民间禁约与官府权力的关联性。官府通过对地方禁约效力的认可,成为支撑民间秩序的最后保障力。一般而言,呈官究治是对违禁者处罚最重的方式,案件如果到官府后,会承受更大的羞辱和惩罚。只有遇到“持横抗拒”或“强梗不服”者,方采取呈官究治的方式。“以禀官、送官等强调官权力的后盾支撑等等,其实也均是民间社会为弥补法律不足所做出的积极努力。”

需要说明的是,为了确保对违规犯禁者“呈官究治”的顺利进行,禁约中特别规定了在诉讼费用方面的分担以及对相关涉讼人员的资助。“倘有内外人等,恃强盗砍,捉获报知,无得徇情卖放,鸣公理论。用费钱谷,照税公出,不得推挨。”①对于受委托前去“呈官”的族人来说,应当以全族的整体利益为重,不能推托懈怠,置若罔闻,否则会受到惩罚。“例条之中,或遇刚介之人,突起刚介之事,必須有福同享,有祸同当,断不能旁观坐视。如有旁观坐视者,将收一股生息充公,再行议论。”②公权力对禁约效力的最终保障,也是官府借助民间规约治理基层社会的有效手段。

我国传统社会基于国家律典自身调整范围的限度,乡村领域的公共事务交由民间规约予以调整。禁约合同建立在公同议定的基础上,各种禁规和罚则是民众对乡村公共事务达成的基本共识。

可以说,禁约对约内人员的约束力来自于合同当事人合意的表达,合同尾部的署名则是每一个成员接受禁规的承诺。因此,对约内人员犯禁依靠内在的规范效力足以达到维护公共秩序之目的。只有在约外人员犯禁并强梗不服,或初次犯禁书立甘服文约后再次犯禁的情况下,官府公权力的介入会保障禁规的有效实施。总之,禁约与国家法分属两种不同的规范体系,前者弥补了后者在调整基层秩序上的不足,后者通过对前者的认可和支持提供效力上的保障,从而使乡村公共秩序在官民互动中得到维系。

四、结论

法社会学的奠基者埃利希从社会联合体的内部秩序入手,认为“法律是国家秩序或者是政治生活、社会生活、智识生活和经济生活的秩序,但不是唯一的秩序。还有另外一些秩序具有与法律同等的价值,这些秩序可能在整体上要比法律具有更强的效力。”

这是因为“社会不是凭借法律规则来维持它的平衡,而是依靠其联合体的内部秩序来维持它的平衡。”

埃利希的“活法”理论从某种程度上说是对当时法学研究中专注于国家制定法的一种批判和反思,而“活法”就是在生活中真正支配联合体内部秩序的各类社会规范。埃利希的理论对于认识清代乡村共同体的法秩序提供了可资借鉴的分析框架,即“秩序需要规则,而规则除了国家制定的法律之外,还可以有民间规则,它们同样是秩序的保障力量。人类能够通过社会组织起来,自己管理公共领域的公共事务。”

法社会学视角下的禁约合同,本身就构成了民间法秩序的一部分。清代“官府并没有足够的财力和人力对州县以下的广大地区实施直接统治,朝廷律例也远不曾为社会日常生活提供足够的指导原则,因此不能不在很大程度上依赖于民间的组织和秩序,以维持整个社会的秩序。”

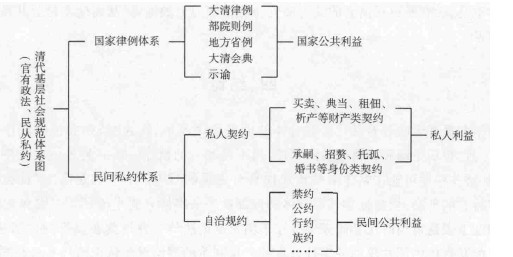

从禁约合同的议定来看,乡村公共秩序的形成主要是在宗族、乡绅、地保、文会、乡约、会社等地方权威人物或组织的倡首下,由血缘和地缘范围内的民众公同讨论、集体协商后,通过特定仪式以成文的形式公之于众。只要公议禁规无碍于国家秩序、不违于儒家教化,就不会受到官府的干预。此外,禁约合同的实施除了依靠内部的规范效力外,乡民们还试图将禁约合同转化为官颁禁约告示或禁约碑,或者当违禁者强梗不服之时交由官府惩治,经由官府的认可和支持以增强禁约的权威性与合法性。简言之,乡村公共秩序的形成与维系既是自生自发的,又往往借助于官府公权力的权威,从而在官民相互作用中达致结构上的均衡。这样的研究结论恰好说明,“国家———社会”二元对立模式以及“第三领域”等理论框架,或许在理论研究中尚具意义,而对于分析清代社会法秩序的实践难免存在缺陷。诚如梁治平所论,“民间法与国家法既然不是界限分明、截然两分的二元,被认为是通过二者互动而产生的第三元又如何成立?”

“官有政法,民从私约”,以“官”为中心制定的国家法与以“民”为核心的私约关系构成了明清社会秩序的两端。由于清代基层社会利益的多样性、复杂性和动态性,买卖、典当、租佃、析产、承嗣、招赘、托孤、婚书等私人契约不足以应付所有的社会关系,在调和个人与共同体利益关系中,禁约、公约、族约、行约等自治规约扮演了十分重要的角色。相比国家“政法”,禁约自然属于民间“私约”范畴; 对于个人私契而言,禁约又具有“公众”意志与惩戒功能。此种区分意味着我们在进行民间私约研究过程中,不能一味地专注于调整私人秩序的契约,更要关注调整公共秩序的自治规约。

即使在民间法秩序层面上,也存在着私人利益与公共利益之分。人们在人身和财产遭遇严重侵害时诉诸国家律典; 个人之间通过订立各种契约以确认私人权益的合法性与正当性; 乡民公议禁约以调整乡村公共领域的自治秩序。如此,我们便勾勒出一幅以国家律典、私人契约、自治规约为素材的清代基层社会规范体系图( 如下图) 。【图】

总之,禁约是清代乡村社会的重要公共规则,通过约束民众行为、调解矛盾纠纷、加强内部团结,实现民众对乡村公共秩序的自我控制。客观而言,上文关于禁约合同的论述并非清代基层法秩序的整体面貌,乡村公共秩序的形成与维护也远比我们分析的更为复杂。但其独特的整合功能和自治理念,为观察清代乡村秩序的构成提供了另外一扇窗口,对当下基层社会治理仍有指导价值。

中共十八大报告明确提出要健全基层群众自治机制。村民通过一定程序协商制定的村规民约是基层群众自治的重要内容,对于培育公民理念、民主精神和法治意识具有重要意义,其议定和实施过程日益受到关注。从我们 2013 年 4 月和 9 月对安徽省歙县里方村的调研来看,村规民约主要是在村委会的倡导下,由村民集体讨论、民主协商基础上制定而成,性质上属于村民的共识性规范,其效力来自于村民的集体“合议”。因此,厘清两者之间纵向的渊源关系和横向的差异,重新评估和发掘清代禁约的积极因素,对当下基层民主治理可以提供历史经验。

[参考文献]

[1] 刘道胜. 明清徽州合同契约与民间合约关系. 安徽大学学报( 哲学社会科学版) ,2009( 1) :121 -128

[2] 童旭,丁亚兰. 论清代徽州禁约合同———兼议与禁约告示、禁约碑之区别. 西南政法大学学报,2013( 5) :3 -14

[3] 刘笃才. 中国古代民间规约简论∥杨一凡. 中国古代法律形式研究. 北京: 社会科学文献出版社,2011

[4] 刘伯山. 徽州文书( 第二辑) : 第 1 册. 桂林: 广西师范大学出版社,2006

[5] [日]寺田浩明. 明清时期法秩序中“约”的性质∥滋贺秀三,等. 明清时期的民事审判与民间契约. 王亚新,等译. 北京: 法律出版社,1998