摘 要: 发展指标作为评估人类环境质量、城市发展、社会公平与进步等的重要工具得到越来越广泛的应用。指标体系的构建不仅要体现指标要素的完整性,更要反映要素之间的相互作用,以及发展的动态过程。不同的指标体系构建方法对指标评价的结果具有不同影响。本文介绍了目前国际上常用的五大发展指标框架,包括PSR、要素主题、资本核算、流量存量、人类福祉的产生过程、内涵、适用情况及各自的优缺点,还总结了发展指标的最新趋势,包括复合化、目标化、绩效化和公众参与。最后提出对我国城市规划工作的启示。

关键词: PSR; DPSIR; 人类福祉; 可持续发展;

Abstract: Development index has been used more widely in the fields of environmental quality, city development, social justice and progress, etc. The construction of indicator system reflects not only the integrity of indicator elements, but also their interactions and the dynamic process. Different indicator framework has various effects on evaluation results. This paper introduces five popular development indicator frameworks including Pressure-State-Response, Issue- or theme-based framework, Capital-accounting based framework, Stocks and flows and Human wellbeing, including their background, generation process, content, applicable condition and problems. The paper also concludes the general trends of development indicator evolution, including increasing interest in developing composite indices, core indicators, goal-oriented indicators, and emphasis on performance indicators and more bottom up approaches. Finally, the enlightenment to China’s urban planning is proposed.

Keyword: PSR; DPSIR; Human Well-being; Sustainable Development;

0、引言

步入新世纪,我国在诸多层面的发展规划与决策中兴起了一股“指标”热潮,即在科学规划、理性研究的号召指引下,引入一套可以描述发展规模、程度、比例、结构等概念和数值的指数、规格或标准,用于评估环境、人口、经济、城市等方面的发展状况。除了常见的经济发展指标,如GDP、GPI等,还有城市规划方面的城市总体规划指标、控规指标、特色城市指标(如低碳城市指标、园林城市指标、宜居城市指标)等,社会发展方面的五年计划社会经济发展指标、综合发展指数、竞争力发展指标等,以及更为细分的专项指标,如文化发展指标、安全发展指数、生态足迹等。这些指标体系构建了测度和衡量发展进程的标尺,能够为决策者提供从全球到地方,自然和社会一体化的视角,并协助他们确定哪些方面应该或者不应该采取行动,以实现可持续发展的总体目标[1],因此在各领域都得到了越来越广泛的应用。

发展指标体系的构建需要以各项数据为基础,但又不是各项指标的简单堆积,而是按照一定的逻辑结构和分析目的对各项统计数据进行综合和组织[2]。这些指标体系的数据来源、逻辑关系、架构思路通常称为指标框架或指标构建模型。指标框架的作用主要包括从理论上促进指标体系的稳固,并提供一种合理的指标组织结构,帮助鉴别有效的指标,并确保指标的可对比性,同时有助于促进政策制定者之间的沟通。

国内对城市发展指标体系构建的研究并不少见。不同主体对象层面有国家部门或研究机构对指标制定的关注、专题城市建设的指标体系实践以及学界学者根据不同主题所做的研究成果;不同研究领域层面有国民社会经济发展规划中的指标、城市规划指标体系、生态指标体系等。

国家宏观层面,中科院可持续发展组的中国可持续发展指标体系分别从发展、生存、环境、社会和智力层面来进行评价[3]。建设部于2007年完成了《完善城市总体规划指标体系研究》,将指标分为引导性和控制性,并包括了经济、社会、资源、环境四个主题,共27项[4]。该指标的特色在于指标体系仅仅给定了指标框架,各地政府可根据自身情况提出适当的指标数值,使得指标更具弹性。城市总体规划层面上,绝大部分城市总体规划中的指标体系由控制性指标与引导性指标两大部分组成,每个部分指标再细分。 在专题城市规划层面,天津中新生态城在规划中制定了3大类、8个指标层、22项控制性指标、4项引导性指标的指标体系,涵盖了经济、生态、社会三个方面,提出的量化目标有利于实际的监测、约束和引导[5]。而曹妃甸国际生态城、中瑞无锡生态城、深圳坪山新城等类似专题城市建设的指标体系也大多大同小异。

相较于上述国家部门、城市和机构对城市和社会整体宏观层面指标体系的关注,学术界对指标体系的探讨更加侧重于与某一主题相结合。例如颜文涛等人从5大子系统,7项建设内容,5类规划内容结合低碳生态城特征,构建了低碳生态城规划指标 [6] 。洪亮平将“两型社会”分解为社会、经济、资源、环境等6大部分,并与城乡规划5个领域相结合,提出了“两型社会”城乡规划指标框架[7]。其他类似的研究还包括宜居城市指标体系 [8]、低碳城市指标体系[9]、城市可持续性的定量评估体系[10]等。

整体而言,国内城市发展指标体系的构建方法可以归纳为“主题—层次”法,即围绕某一主题,从不同维度提出指标集合,在这一集合的基础上细分指标[11,12,13,14][12][13][14]。这种方法强调指标完整性和系统性,优点是简单易懂,能够反映当前面临的实际问题,具有良好的可实施性,并且有利于决策者与公众进行沟通,但这种试图面面俱到的构建方法也存在明显的缺陷。首先,指标之间大多分散以至于无法辨明其内在联系和逻辑。由于城市环境是复杂的系统,城市各要素并不是孤立的,然而“主题—层次”法一定程度上分割了它们的联系[15]。 例如,在构建低碳城市指标体系时分别引入了“公交线路网密度”和“绿色交通出行比例”两项独立指标,但这忽略了公交线路网密度大小和绿色交通出行比例升降存在因果联系。这使得在判断指标变化与本质原因的时候出现偏差。其次,“主题—层次”法无法反应过程的变化。由于城市发展是一个动态的过程,在不同发展阶段,即使同一主题所关注的重点也有所区别,因此对城市发展的评价也需要兼顾动态性。“主题—层次”法受限于逻辑缺陷,通常在制定了一系列蓝图式远景发展目标后,无法实现对城市发展的动态评估。另外,该方法过多关注物质层面而未考虑到人类活动与城市发展的相互影响。一方面,指标体系除了评估城市环境的现状,还应该检测环境对人类活动及人类本身的影响;另一方面,指标体系还应该能够反映出人类可以通过调节政策和管理措施对城市环境变化做出适合反应的机制。

显然,这些问题或者缺陷在目前的主题层次指标框架下是无法完全解决的,因此急需寻求其他的指标构建方法。本文试图解决这一问题,通过介绍近年来国际常用的发展指标框架,归纳被广泛接受的经验和成果,总结发展指标研究新的趋势,为我国发展指标体系的构建提供一些新的思路。

1、 常用的发展指标框架及其评价

在国外,各种发展指标体系的提出与20世纪六七十年代人类社会经济的迅速发展导致的环境问题频发密切相关。到20世纪八九十年代,许多国家、组织和企业开始系统地制定一系列发展指标体系。如着名的“联合国可持续发展指标体系”,世界银行的“世界发展指标”,“经济合作与发展组织(OECD)白皮书:经济、环境、社会统计”,欧盟制定的“可持续性指标”等。国家层面有英国的“口袋发展指标”、澳大利亚的“我们的澳大利亚是可持续的吗?”,日本的“可持续化的日本”等[16,17,18,19][17][18][19]。从指标的提出到现在,发展指标体系多种多样,目前在国际范围内常用的发展指标框架大致可以归纳为以下五种:PSR(压力—状态—响应)框架;主题分类框架;资本核算框架;存量与流量框架;人类福祉—生态系统健康

1.1、 PSR框架及其变种

1.1.1、 PSR框架

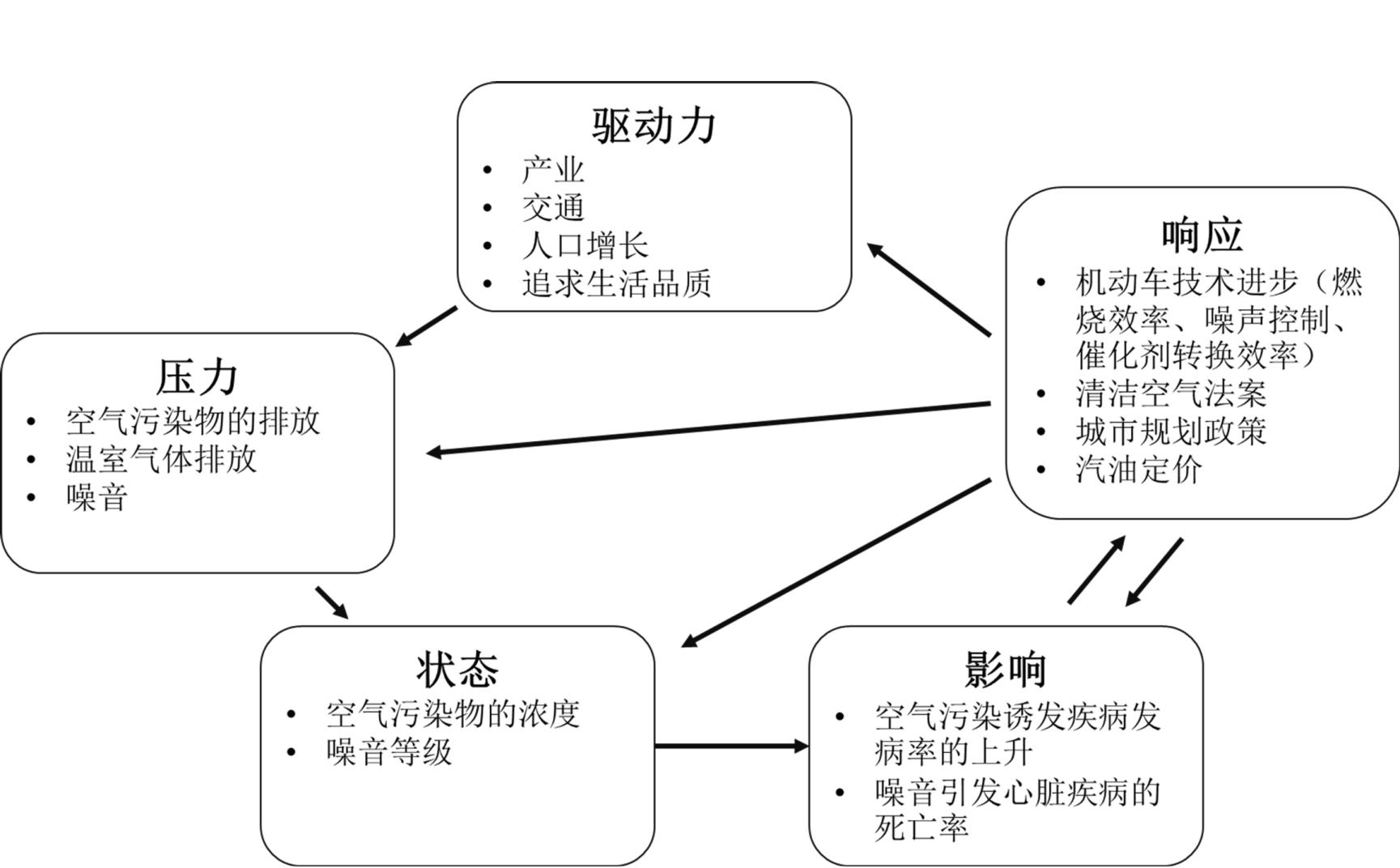

PSR框架源于PR(压力—响应)框架, 最初应用于环境科学,后来被广泛应用在发展指标研究中。其基础假设是:人类行为会对环境造成改变,从而对环境产生压力,这最终导致人类社会要求减少或停止对环境的压力与破坏而采取应对措施。1991年,OECD首次尝试引入PSR框架来构建环境评估指标,用于描述要素间的相互关系[20]。该指标体系根据压力、状态、响应的循环过程进行分类。以空气污染为例(图1),对空气产生的压力可以是汽车、工业、发电厂排出的温室气体、空气污染物以及家庭生活产生的油烟、建筑工地产生的空气颗粒物;反映了环境情况的状态包括空气污染浓度、温室气体密度、环境噪声等级等;而响应措施则包括汽车技术进步、清洁空气法案的制定、城市规划编制以减少私人汽车使用等。这一框架不断完善,最终在2001年形成了完整的环境指标体系。

虽然PSR框架提供了一个强有力的机制去调查和评估人类活动引发的环境变化,但其存在两大缺陷。第一,其框架倾向于认为人类与环境是简单的线性关系。PSR框架认为人类对环境的影响都是不利的,忽略了对环境的积极影响。然而人类与自然的关系比PSR框架更复杂,人类在追求发展过程中可以采取行动来适应和改善环境(如法令、制度),PSR框架也未能反映人类发展的动态性和人类行为的本质[21]。第二个缺陷是不同的出发点让压力和状态模棱两可。比如,在调查交通对空气质量的影响时,交通工具排放的空气污染物也应该成为压力。但是当研究领域变为交通工具本身以后,空气污染物的排放又成为了状态。尽管如此,PSR框架仍获得国际认可,被广泛运用到国家、地区、城市甚至个别项目上。如除了OECD核心环境指标也采用了PSR框架来组织[18]。此外,PSR框架在地方层次也有应用,例如巴西圣保罗CELIC沿海地区的管理[22]。以及由PSR框架衍生出的目前广泛应用的DSR(驱动力—状态—响应)框架和DPSIR(驱动力—压力—状态—影响—响应)框架。

图1 PSR框架(以空气污染物为例)

1.1.2、 DSR框架

DSR框架是PSR框架的变种。由于PSR框架与环境问题联系过密,联合国可持续发展司在1996年为可持续发展指标的建构首次引进DSR框架,将压力替换为动力。DSR框架相对于PSR框架可以容纳其他诸如社会、经济、体制方面的问题。驱动力的引入也表明,人类对发展的影响可以同时是正面和负面的[23]。

尽管DSR框架的确能区分指标之间的内部作用[24],但各种问题和指标之间复杂的联系并未明确。此外,DSR框架和PSR框架一样,也“是静态的,并不能提供一个随时分析趋势的有效工具”[24]。换句话说,上述两个框架主要关注人类活动对环境的直接影响,而忽略了对人类福祉和整体发展的潜在影响。如,在使用了PSR框架评价空气污染的案例中,我们只能看到空气污染的状态,然而潜在的更多损害如污染造成的气喘,噪音造成的心脏病发作可能会被忽视。另外与PSR框架类似,DSR框架的周期阶段分类方法因果关系同样不清晰。

1.1.3、 DPSIR框架

基于PSR框架和DSR框架存在的问题,欧洲环境署(EEA)在探索环境退化和农业的相互关系时首先提出了改进的DPSIR框架[25]。该框架是一种自适应管理工具,通过建立认为活动与环境及社会经济影响之间的因果关系来分析环境问题[26]。这一框架的基本假设是:社会和经济的发展(驱动力)对环境产生压力,并导致环境的状态发生改变——这会造成潜在影响,并最终引发社会对驱动力的反应,或者直接反映在压力、状态或者影响上。再次以空气为例(图2),驱动力是工业、交通、增加的人口以及生活品质提高的期望;压力是污染物的排放、温室气体的排放、噪音等;状态是污染物浓度、CO2浓度,臭氧浓度、噪音水平等;影响则可能是由于空气污染而导致的疾病、温室效应、由于噪音而引发的心脏病发作的死亡率等;响应则是通过清洁空气管理条例、城市规划来减少交通需求、技术改进车辆,TOD政策、补贴公共交通、私家车税等。DPSIR框架可以认为是迄今为止是基于PSR框架较为成熟的框架。

图2 DPSIR框架(以空气污染物为例)

相较于DSR框架,在DPSIR框架中的驱动力代表了直接促进发展的力量,而压力更加直接和具体。响应和驱动力最大的区别在于相应是对问题做出的反馈,而驱动力是人类社会追求福祉的表征。同时,将影响从状态中区分出来,可更清晰地认识到状态的改变导致了“影响”的产生。DPSIR框架提供了一个更加有效的方法来评估环境因素和人与可持续发展之间的关系。

将DPRIP框架引入综合分析城市复合系统中的社会、经济、资源与环境的关系能够为分析提供基本框架,且将复杂问题简化,为更详细的分析提供依据[27]。它强调各个指标层之间的逻辑架构,是组织环境状态信息的一个通用的框架。该框架蕴含了“发生了什么,为什么发展,如何应对”的因果关系,能够揭示引起环境变化的原因,以及如何通过具体政策和管理行为来解决环境问题。它可以用于任何尺度的研究,大到全球范围,小至集水区尺度。并且支持集成的,多维度的评估[28]。采用DPSIR框架的例子包括意大利的环境可持续发展指标以及2010年EEA建立交通环境报告机制来帮助检测欧盟交通和环境一体化政策的进程[29]。

1.1.4、 小结

PSR框架和其变种揭示了与各种环境变化有关的指标是如何反映信息,以及如何通过具体政策或者管理行为来解决环境问题,这使其成为迄今为止最有效的发展指标框架。然而该框架并非完美无缺。首先,PSR框架因其视野太过狭隘而遭到批判。该框架过度关注环境领域,而忽略了发展的其它因素,譬如经济、社会和体制等。其次,将指标置于因果链的循环过程中也容易引发问题。发展系统的复杂性说明一个简单的单向链条框架经常会忽略了整个系统内部的联系。压力与状态的关系并非仅仅一对一,它可能是多对一或者一对多。其中因果关系不应被理解为一个链条,而是一张网络。考虑到如上所说与PSR相关框架的缺点,联合国自2001年后并未使用这些框架,而是根据不同的主题重新组织了新的指标[30],其中应用较广的是DPSIR框架。

1.2、 基于要素或主题的框架

在国际通用指标系统中,基于要素或主题的框架也被广泛运用。例如,较早的可持续发展手册——《21世纪进程》,在1996年的第一套可持续发展指标涵盖了4个部分30个主题,涉及环境、社会、经济以及新增的可持续政策主题种类[30]。尽管在此次草案中,联合国首先采用的是PSR框架,但在2001年草案后续版本中,纯粹的主题型框架得到广泛且唯一的运用[31]。自此后,联合国坚持使用这种框架直到2015年发布的现行版本。现行版本将可持续发展指标分为17个目标分别对应不同主题,包括贫穷、饥饿和粮食安全、健康、教育、性别平等、水和环境安全、能源、经济增长、基础设施和工业化、减少不平等、城市和人类住区、可持续的消费和生产、气候变化、海洋资源、森林、沙漠化和生物多样性、和平与正义、伙伴关系。大部分主题都反映了多数国家主要面临的问题。

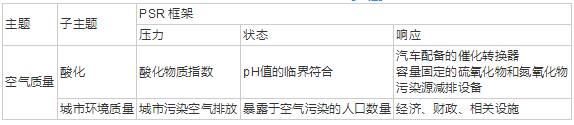

表 1 主题基础模型与PSR框架结合

如今,发展指标的另一种形式是主题基础模型和PSR框架进行组合。从联合国第一版可持续发展指标以及OECD核心环境指标可以看出,这一框架的各项指标表现为一个矩阵。PSR(或DSR、DPSIR)框架作为矩阵的垂直结构,主题框架作为水平结构。例如,在核心环境指标中,OECD专注于10个主题,包括:气候变化、臭氧层、空气质量、垃圾发电、淡水质量、淡水资源、森林资源、渔业资源、能源资源、生物多样性,以及主题下的若干子主题。表1以空气质量为例,做了表述。

基于要素或主题的框架承认区分系统间复杂关系的困难程度,并强调了发展的自然整体性。由于指标往往是相关联系的,联合国引用了一个关联性主题模式,并通过补充新的内容来完善现有的主题。该指标体系能够与政策制定的过程和目标产生联系,为决策者和公众提供了一个清晰和直接的信息沟通桥梁,并使相关问题获得社会舆论的关注而被广泛使用。基于要素或主题的框架目的性和针对性较强,其指标的选取也更具有代表性,因而能够辅助判断城市或地区某一关键问题或领域的发展现状,为决策者针对相关问题作出决策提供直接明了的判断依据。此外,由于其目的明确,相较于其他综合指标体系而言,可操作性较强,对于解决城市发展过程中出现的某一具体问题而言是较好的选择。但是其较难从整体上反应可持续发展的全貌。

1.3、资本核算指标框架

用资本评估发展起源于1980年代末。1995年,世界银行推出该框架的第一版发行物《衡量国家的财富》,提出了一个国家的整体财富可以用资本代替,包括自然资源(自然资本)、制成品资产(人造资本)和人力资源(人力资本)。这三种资本共同“构成了国民财富,以及成为经济增长发展的基础”。后来由于认识到这些形式的资本只涵盖了经济增长过程中的一部分,而忽视了其中的经济主体的相互作用和组织方式,世行在随后出版的《财富扩张》中,又提出“机构资本”(现称社会资本),它更加注重社会机构和监管储备[32]。

资本核算指标框架试图表达自然资本、制成品资本和人力资源的总价值。我们最熟知的资本核算框架是国内生产总值(GDP)的衡量。GDP是一个在反应国家经济增长方面的重要指标。然而,GDP并不是一个合适的发展指标,因为它的计算方式忽略了财富增长过程中的成本或损失。此外,GDP系统采用的方法也不总是理性的。如,当一个高价值的历史建筑或历史街区被拆除后,由此产生的支出将增加国内生产总值。但对社会而言是损失。

真实发展指标(GPI)修正或调整了传统的资本核算制度(如GDP),促进了资本核算体系的发展。GPI由智囊团“国际发展重新定义组织”(Redefining Progress)提出[33]。与现有的国民收入核算(GDP)不同的是,GPI扣除了资源枯竭、犯罪、家庭破裂、污染(空气、水和噪音),环境退化和休闲损失等等情况的成本,而增加了如公共基础设施、家务劳动等作为整体经济福利的补充。GPI能够衡量货币价值中的非市场性收益和成本。例如,评估交通拥堵的成本,将会识别直接经济损失和间接经济损失。直接经济损失较易衡量——汽车运行造成的能源成本,汽车折旧和过路费。间接损失很难衡量,但某种程度上而言它可以转换为货币价值。如交通拥堵最明显的损失是时间,这可以转换成就全国支付水平而言的补贴(如每人每小时的平均工资)。由此产生的GPI是一种综合了经济、社会和环境福利的复合货币指数。

GPI在国际上是较为认可的,加拿大艾伯塔省的彭比纳研究所已经公布了从2001年以来的GPI数据,用以“评估阿尔伯塔省的所有资本形式——人、社会、自然和建设的全部收益和成本”;在新斯科舍省,“亚特兰大GPI”发布了基于GPI方法的促进健康、卫生、戒毒服务有关的指标;在旧金山湾区,“湾区可持续发展联盟”采用了美国GPI方法,并结合当地实际进行改良,用以评价“多元化、可持续、有竞争力的经济”的政策目标的进展[27]。

资本核算与其他指标框架相比,主要用于适用于评价一个国家、地区或者城市的在经济、社会及环境等方面所取得的成绩。GPI旨在衡量经济活动产生的经济福利,本质上将社区资本的折旧视为经济成本[34]。通过观察个人收益和成本成分的变化,GPI能够揭示哪些因素导致经济福利的增加或减少。与其他指标相较而言,GPI能够在衡量经济发展的同时兼顾了社会和环境成本,但仍以经济发展为主导。然而,在利用GPI进行资本核算时,也同样存在一些不足,由于其实衡量可持续发展的指标,与经济活动联系过密使得它无法满足可持续发展的其他方面,如生态服务、性别平等,来自污染物等排放物造成的损害都难以以经济的方法来量化[15]。且该指标框架假设人力资本和自然资本是替代品。

1.4、 存量与流量框架

存量和流量框架与资本核算框架同属于国民经济核算体系,重点研究整个系统的动态过程。存量普遍表示系统的状态,即瞬间所处的状况;流量指的是变化率,其评估的是一段时期内的状况变化。如果存量代表的是我们在哪里的话,流量则表明我们要到哪里去,其方向和速度如何。存量指标典型的例子是可开发土地,蓄水(如水库),相应的流量指标则为城市化引起的土地变化速度,和工业与居民的年均水耗。

联合国采用了“存量—流量”体系来衡量环境资本的存量及其变化量(流量),其环境经济核算体系(SEEA)明确了经济和环境的联系[29]。该系统于2012年3月由联合国统计委员会通过,作为国际标准使用,其正式名称为《环境紧急综合核算体系——核心框架(SEEA2012)》。该标准是首个环境经济核算体系的国际统计标准,不仅评估了环境对经济的贡献,同时也指出了经济发展对环境的影响。在这一基础上,SEEA的方法能够适应传统的GDP指标体系。SEEA的一般结构为期初资源存量,资源存量增加量,资源存量减少量,资源存量重计值以及期末资源存量;其中,资源存量增加量包括存量增长量、发现新存量、向上重估、重新分类及存量增加量合计,资源存量减少量包括开采量、存量正常损失、向下重估、重新分类及存量减少量合计。SEEA主要通过统计各类资源的存量、材料和能源的使用、污染的产生、环境相关的税收以及环境支出来保护自然环境和管理自然资源。例如,SEEA建立了一套环境保护资本存量的指标来衡量与资本存量实际相关的环境数据,如污水管网的服务人口数、管网数量与容量、污水处理厂和垃圾焚烧发电厂的工作能力等。这一环境数据也和污染相关——污染物的收集与处理所需的资本存量,以及环保投资、法律建设和行政信息服务等的支出。

存量与流量框架突出优势在于将发展指标和官方统计数据联系起来,数据可得性和国家的统计能力一致。SEEA的宗旨即为国家统计系统提供一个灵活的、模块式实施方法。在实际操作中,可根据环境的重要方面选择相应的主题或资产进行存量流量计算。通过该共同计量框架的运用,在对本地区或某一国家的环境经济结构发展状况进行判断的同时,提供全球关切问题的信息。 综上,该框架较适用于对某一地区或者国家经济与环境之间的相互作用做出判断,并分析环境资产的存量和和流量变化,且便于和国际接轨。而存量与流量框架明显缺点是目前很难将这一框架扩展到社会和管理相关指标。

1.5、 人类福祉/生态健康评价框架

人类生活质量逐渐成为评价国家或地方政策的重要方面,但是人们如何决定生活质量通常被政府或政策决定者所忽视;尽管环境因素对人类生活质量起到了重要影响,但在评价生活质量时常被排除在外[35]。在人类福祉/生态健康评价系统中,人类和生态系统被赋予同样的权重,其主要理念源自“人类和生态系统的福祉是同等重要的”。

人类福祉/生态健康框架的概念最早出现在艾伦·普雷斯科特( Prescott-Allen)所出版的《可持续发展的晴雨表》中。其中被选择的指标被归为两个轴:一是生态系统的健康,二是人类福祉。系统首先决定了人类福祉和生态系统的主要特征,然后选择能反映这些特征的最具代表的指标,最后将这些指标归为人类福祉指标层(HWI)和生态系统健康指标层(EWI)。世界自然保护联盟(IUCNNR)后来采用了这一指标框架,并进行了“福祉评估”,并将此放入发布的《国家福祉:各国的生活质量和环境质量评估》[36]。指标框架除了HWI和EWI,还有基于前面二者的福祉指标(WI),以及反映人类追求福祉对生态环境产生压力的强度的福祉/压力指标(WSI)。这四个指标共同构成了人类发展的评价体系。

在这个评价框架中,HWI有五个方面,包括卫生和人口、财富、知识和文化、社区以及公平。而EWI涉及到陆地、水、空气、物种和遗传以及资源使用。最终HWI由36个指标,EWI由51个指标所构成。总体而言,主要选择的是基础性指标,但是能够很容易的在国家层面进行评估。例如,在财富方面,指标包括有足够的食物、患病致发育迟缓的儿童人口比例、有充足食物和基本服务的人口百分比,以及在教育层面的中小学入学率和高等教育入学率。

人类福祉/生态健康框架是评估可持续发展的结构化分析程序,在该系统中人类和生态环境同样重要,清楚地表明了人类及生态环境之间相互依赖性。该评估体系可以在国家、区域、地方等任意尺度上应用。但其不足是指标的权重化处理没有相应的标准,多取决于研究人员,且计算过程较为复杂,计算的随意性较明显。

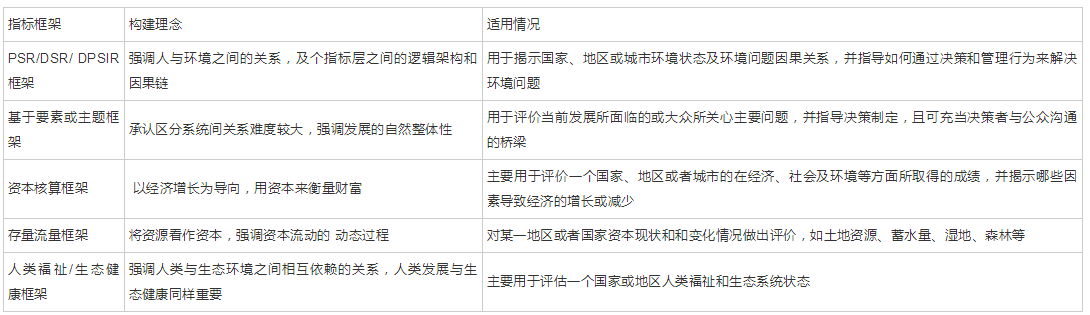

1.6、 各指标框架的适用性

各指标框架的产生、内涵、适用情况和优缺点相同,因此其适用情况也不相同(表2)。

表2 各指标框架比较 导出到EXCEL

2、 指标框架发展趋势

在过去的数十年间,除了指标框架的发展,指标本身也在发生不断的变化,这些变化包括指数复合化、目标化、绩效化和体现公众参与等。

2.1、 复合指数应用广泛

目前,复合指数被广泛应用于衡量当前发展在各领域所取得的成绩而不仅仅是经济发展[37]。复合指数是指那些需要通过某些数学运算而聚集的一系列相关指标。复合指数最开始主要应用于环境领域,如污染物标准指数(PSI),世界经济论坛的环境可持续指数(ESI);环境绩效指数(EPI)[38]等。之后逐渐被用于衡量社会发展所取得的成果。如世界经济与合作发展组织的更好生活指数(BLI),联合国人居署城市繁荣指数(CPI),及日本Mori纪念基金会发布的全球动力城市指数等[39]。复合指数的简单表现形式促进了公众参与以及可持续发展的实现。因此越来越多人提倡复合指标体系。他们认为,复合指数在促进公众参与和沟通上的优势较好地弥补了其透明度较低的劣势。这些指标通常是由可靠的统计数据(通常是在国家层面)的基础上组织起来的,它们在衡量和自我评估中作用明显。

2.2、 目标导向的指标体系

目前,发展指标更注重与国家发展目标的联系,目标导向或政策导向已经成为发展指标建立的主要条件之一。这就意味着发展指标的目标应该是为更好地制定政策和解决问题,特别是对于最关心发展的社会公众而言更是如此。例如,在撒哈拉以南的非洲国家,发展的主要目标是消除贫困,而在大多数欧洲国家,人们正在努力减缓环境恶化,以求生活质量的提高。根据不同的目标,对于可持续发展的关注点也不同。最好的例子就是2015年9月,联合国峰会通过的“变革我们的世界,2030年可持续发展议程”,该议程涵盖17个可持续发展目标,适用于所有国家。该目标是建立在2000年联合国确立的“千年发展目标”取得的成就上进一步消除一切形式的贫困,同时促进经济增长,满足各种社会需求,应对气候和环境变化。因此,在制定发展指标应该保证与具有政策优先性的发展战略同步。

2.3、 更强调绩效指标

绩效指标之所以受到关注是出于汇总和评估的需要。当今最流行的指标单位是资金。尽管货币工具在评估自然、人力资源和人工资产的价值方面是特别有用的,但是它并不适合涉及到社会和体制方面的问题。因此,绩效指标通常会运用到那些不能被货币化的方面。绩效指标聚集了不同的层次,可以用来进行跨部门和国际间的比较。其本质是比较现实与预期结果(包括目标、基准、或排名)。

经典的指标体系是BRE在其《标准评估程序(SAP)》中提出的碳指数(CI)。碳指数评估是基于物业面积计算的碳排放效率,直接评估物业建筑面积的年度二氧化碳排放量。CI碳排放的表示方式是介于0~8的区间评估,如果等于或大于8,则表明住宅符合碳排放要求。绩效指标并没有采用更复杂的数学模型进行计算,有利于政策制定者以及一般公众更容易理解和做出简单的评估。

2.4、 更加关注公众参与

一般而言,大部分指标体系的建立都是自上而下的,指标框架的选择和制定权在专家手中,这在很大程度上忽略的公众意见[40]。对大多数公众而言,指标框架的可理解性不但是阻碍政策制定者与公众之间沟通的关键,也对指标的实施造成负面影响。这实际上违背了公众参与的原则。不过,一些涉及到听取公众意见的可持续发展指标的出现也同样令人鼓舞。例如,欧盟可持续发展共同指标承认当地公众的价值,认为可以将当地群众意见作为辅助。也有学者建立了参与指数,用于评价利益相关者参与当地项目的情况[41]。此外还有学者建立了适应性参与可持续发展指标,反应各阶层利益者关心的内容、社区利益,以更好的进行评估、管理,从而实现更好地制定决策方针[42]。

3、 各发展指标框架在我国规划工作中的启示

城市规划是城市开发和建设的龙头。制定各种指标是城市规划工作的重要内容之一。在城市规划工作中选择合适的发展指标构建体系可以使规划决策工作更加科学、客观、透明。本文系统回顾了目前国际上发展指标体系的常用模型,并总结了其发展趋势。对我国规划指标体系建立有诸多启示。

3.1、 注重指标体系特性与共性的协调统一

可以看出,到目前为止还没有一套固定的、被所有人接受的发展指标的框架,也没有一个科学的选择方法或标准。各种框架表明,现阶段的指标体系存在“概念的不确定性”、“发展要素的歧义”以及“指标的组织方式,指标之间的联系不明确”等问题。另一方面,不同的框架能够引发不同地区、组织、文化或政治目的的共鸣。即使是一个共同的概念框架,适用目的和发展现状的不一致也会导致指标体系的不同。因此,在选择相应的指标体系时应注特性和共性的协调统一,在指标框架的指导下根据发展现状、存在问题、构建目的选择合适的指标框架构建相应的指标体系。例如,在进行工矿城市规划时,由于工矿城市多面临生态修复、经济转型、棚户区改造等问题,在建立指标体系时应着重体现生态、经济、社会三者间的协调关系,人类福祉/生态健康框架则是较好选择;而对于新区建设而言,发展和环境保护是考虑重点,可在DSR框架或DPRIS框架指导下构建指标体系。

3.2、 与管理体制相结合,有效指导规划管理工作

指标体系的构建只是作为一个方法,对发展进行定量衡量、比较、评估,并用于指导下一步工作的进行,最终的落脚点是指导城市建设及城市管理工作。因此,在构建可持续发展指标体系时,应与我国的规划管理体制相结合,加强指标政策性研究,确保其可操作性;并借助相关法律法规或指标立法,保障指标的有效落实。且有的指标只能通过建议性推动,要在城市规划编制、管理、实施过程中全面推动可持续发展,必须创新相关体制和法规。

3.3、 以人为本,增强公众参与

目前可持续发展指标多为自上而下确定,指标体系的构建由专家和相关决策者确定,较少关注公众需求,甚至忽略公众意见。可持续发展即既要满足当代人的需求,也不损害后代人的利益,归根结底是实现人的全面发展,满足人的需求,它涉及到公众利益的协调和相关政策的制定,要求必须有广泛的公众参与。公众参与不仅是实现可持续发展的基础也是增强政府决策科学性的重要手段,更是实现可持续发展的必然选择。因此,在构建我国的可持续发展体系时,应充分考虑人的需求,完善公众参与制度,增强公众参与。

4、 小结

本文以降低指标沟通成本为目的,对目前国际常用的发展指标框架进行系统梳理,以期为我国发展指标的构建提供有益的参考。文章主要介绍PSR框架,基于要素或主题的框架,存量与流量框架及人类福祉/生态健康框架的起源、结构、适用情况、不足及指标体系发展的最新趋势;目前指标体系更加关注复合指数,且主要以目标导向构建指标体系,更加强调绩效指标以及公众参,且较关心全球问题;文章最后通过国际通用指标框架的回顾与展望,提出对构建我国可持续发展指标的几点启示:在构建指标体系时应注重特殊性和普遍性的统一,在整体框架的指导下构建符合实际发展需求的指标体系;与规划管理体制相结合,创新规划管理体制和法规,增强指标体系的可操作性;以人为本,增强公众参与。

参考文献:

[1]HUANG J. An overview and trend of sustainability assessment methodologies[J]. Ecological Economy, 2015, 31(1): 18-22.

[2]赵玉川, 胡富梅. 中国可持续发展指标体系建立的原则及结构[J]. 中国人口资源与环境, 1997(4): 54-59.

[3]中国科学院. 中国可持续发展战略报告[M]. 科学出版社, 2014.

[4]汪光焘. 建立和完善科学编制城市总体规划的指标体系[J]. 城市规划, 2007, 31(4): 9-15.

[5]靳美珠, 邓小文, 周滨, 等. 中新天津生态城建设指标体系构建研究[J]. 中国人口资源与环境, 2014, 24(163): 385-387.

[6]颜文涛, 王正, 韩贵锋, 等. 低碳生态城规划指标及实施途径[J]. 城市规划学刊, 2011(3): 39-50.

[7]洪亮平, 程望杰. “两型社会”城乡规划指标体系整体框架研究[J]. 城市规划学刊, 2012(1): 71-75.

[8]贾占华, 谷国锋. 东北地区城市宜居性评价及影响因素分析——基于2007—2014年面板数据的实证研究[J]. 地理科学进展, 2017, 36(7): 832-842.

[9]郑晓华, 陈韶龄. 南京河西低碳生态城指标体系的构建与实践[J]. 规划师, 2013, 29(9): 71-76.

[10]杨东峰, 殷成志, 龙瀛. 城市可持续性的定量评估: 方法比较与实践检讨[J]. 城市规划学刊, 2011(3): 58-65.

[11]孟宪振. 城市可持续发展指标体系的比较研究[D]. 重庆交通大学, 2012.

[12]龚道孝, 王纯, 徐一剑, 等. 生态城市指标体系构建技术方法及案例研究——以潍坊滨海生态城为例[J]. 城市发展研究, 2011(6): 44-48.

[13]邵超峰, 鞠美庭. 基于DPSIR模型的低碳城市指标体系研究[J]. 生态经济, 2010(10): 95-99.

[14]刘玮. 城市可持续发展评价指标体系与模型研究[D]. 天津大学, 2010.

[15]黄羿, 杨蕾, 王小兴, 等. 城市绿色发展评价指标体系研究——以广州市为例[J]. 科技管理研究, 2012, 32(17): 55-59.

[16]GREEUW S, KOK K, ROTHMAN D. Factors actors sectors and indicators: the concepts and application in medaction[M]. STUDIES I C F I, 2001.

[17]World Bank. Global city indicators facility 2007. global city indicators: definitions and methodologies. [M]. BANKW, 2007.

[18]UN. Indicators of sustainable development: guidelines and methodologies[M]. UNCSD, 2001.

[19]OECD. OECD factbook 2006 - economic, environmental and social statistics[M]. OECD, 2006.

[20]OECD. Environmental indicators: a preliminary set[M].OECD, 1991.

[21]BOSSEL H E. Indicators for sustainable development: theory, method, applications [M]. International Institute for Sustainable Development, 1999.

[22]Morais L G, ABESSA D M S. PSR framework applied to the coastal management of “Complexo Estuarino-Lagunar Iguape-Cananéia” – CELIC (S?o Paulo, Brazil), in terms of sanitation and public health[J]. Journal of the American College of Cardiology, 2014, 14(4): 1696-1697.

[23]DSEA U. Work programme on indicators of sustainable development of the commission on sustainable development[M]. New York: UN DESA. 1999.

[24]DONABEDIAN A. Criteria and standards for quality assessment and monitoring[J]. Qrb Quality Review Bulletin, 1986, 12(3): 99.

[25]BERGE E, JOL A. KIELLAND G. Air pollution in Europe: 1997 [M]. AGENCY E E, 1997.

[26]GARI S R, NEWTON A, ICELY J D. A review of the application and evolution of the DPSIR framework with an emphasis on coastal social-ecological systems[J]. Ocean & Coastal Management, 2015(103): 63-77.

[27]NESS B, ANDERBERG S, OLSSON L. Structuring problems in sustainability science: the multi-level DPSIR framework[J]. Geoforum, 2010, 41(3): 479-488.

[28]UN. Integrated environmental and economic accounting 2003[J]. Journal of Government Information, 2003, 22(3): 598.

[29]EEA. Halting the loss of biodiversity by 2010: proposal for a first set of indicators to monitor progress in Europe[M]. Copenhagen: EEA, 2007.

[30]UN. Agenda 21[M]. UN, 1992.

[31]UN. Indicators of sustainable development: framework and methodologies[M]. UN, 2001.

[32]World Bank. Expanding the measure of wealth. indicators of environmentally sustainable development[M]. World Bank, 1997.

[33]TALBERTH J, COBB C, SLATTERY N. The genuine progress indicator 2006_a tool for sustainable development[M]. Redefining Progress, 2006.

[34]KUBISZEWSKI I, ROBERT C A, CAROL F B, et al. Beyond GDP: measuring and achieving global genuine progress[J]. Ecological Economics, 2013, 93(3): 57-68.

[35]Smith L M, CASE J L, SMITH H M, et al. Relating ecoystem services to domains of human well-being: foundation for a U.S. index[J]. Ecological Indicators, 2013, 28(4): 79-90.

[36]PRESCOTTALLEN R. The wellbeing of nations: a country-by-country index of quality of life and the environment[M]. USA: Issland Press, 2001. .

[37]SCHOENAKER N HOEKSTRA R, SMITS J P. Comparison of measurement systems for sustainable development at the national level[J]. Sustainable Development, 2015, 23(5): 285-300.

[38]WIPO. The Global Innovation Index 2017[EB/OL]. [2018-08-18]. http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf.

[39]DIZDAROGLU D. The role of indicator-based sustainability assessment in policy and the decision-making process: a review and outlook[J]. Sustainability, 2017, 9(6): 1018.

[40]VALENTIN A, SPANGENBERG J H. A guide to community sustainability indicators[J]. Environmental Impact Assessment Review, 2000, 20(3): 381-392.

[41]OBADIRE O S. Participation index analysis for comprehensive rural development programme at Muyexe in Limpopo province, South Africa[J]. Journal of Human Ecology, 2014, 48(2): 321-328

[42]MARQUES A S, ROMAS T B, CAEIRO S, et al. Adaptive-participative sustainability indicators in marine protected areas: design and communication[J]. Ocean & Coastal Management, 2013, 72(1): 36-45.