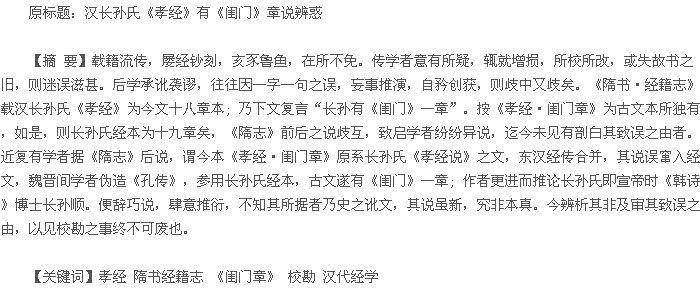

( 一)

西汉《孝经》之传,有今、古文之别,《汉书·艺文志》云:《孝经》者,孔子为曾子陈孝道也。……汉兴,长孙氏、博士江翁、少府后仓、谏大夫翼奉、安昌侯张禹传之,各自名家,经文皆同。唯孔氏壁中古文为异,“父母生之,续莫大焉”、“故亲生之膝下”,诸家说不安处,古文字读皆异。

①盖《孝经》本私家之书,先秦时授受源流已不可详,故班氏述其传承,但由“汉兴”叙起。相对于“孔氏壁中古文”,长孙氏、江翁、后仓等西汉学者所传则属今文经本。班氏著录西汉《孝经》家著作有:

《孝经古孔氏》一篇,二十二章。颜注: “刘向云: 古文字也。《庶人章》分为二也,《曾子敢问章》为三; 又多一章,凡二十二章。”

《孝经》一篇。( 十八章,长孙氏、江氏、后氏、翼氏四家。)《长孙氏说》二篇。

《江氏说》一篇。

《翼氏说》一篇。

《后氏说》一篇。

《杂传》四篇。

《安昌侯说》一篇。

②合此两文,知长孙氏、江氏、翼奉、后仓、张禹诸家之《说》虽“各自名家”,然“经文皆同”,其经本即今文十八章本。孔氏古文则分二十二章,据颜师古《注》引刘向《别录》之说,古文虽二十二章,但其本惟将《庶人章》分析为二,《曾子敢问章》( 即今本《圣治章》) 分为三,此外“又多一章”,即古文其实较今文仅多出《闺门》一章,其余仅字读微有异耳。《隋书·经籍志》叙西汉《孝经》源流,大旨本于班氏,而微有出入:

遭秦焚书,为河间人颜芝所藏。汉初,芝子贞出之,凡十八章,而长孙氏、博士江翁、少府后苍、谏议大夫翼奉、安昌侯张禹,皆名其学。又有《古文孝经》,与《古文尚书》同出,而长孙有《闺门》一章,其余经文,大较相似; 篇简缺解,又有衍出三章,并前合为二十二章,孔安国为之传。至刘向典校经籍,以颜本比古文,除其繁惑,以十八章为定,郑众、马融并为之注。①按《隋志》始则言长孙氏为今文十八章本,乃下文复言“长孙有《闺门》一章”,则长孙氏经本凡十九章,前后之说歧互,致启后人纷纷异说。如前所述,《孝经》今古文之别,虽分章略有不同,其尤异者厥在《闺门》一章之有无。长孙氏经本既属今文,乃复有《闺门》一章,则今、古文本“汉兴”传其学者既已混杂矣。对此,明人孙本《孝经释疑》尝谓:

世儒疑《闺门》一章乃刘炫伪造,不知古文流传本末,亦有可据。唐司马贞欲削《闺门章》为国讳,不得不以古文为伪。然《闺门章》汉初长孙氏传今文即有之,刘向以颜本考定,虽云“除其繁惑”,然谓经文大较相同,则《闺门章》未尝削矣,岂后人所伪为耶?②孙氏认为“《闺门章》汉初长孙氏传今文即有之”,今本《闺门章》即其旧文,非北朝刘炫表章《古文孔传》时所伪造。朱彝尊颇韪其说,故《经义考》卷二六二《逸经》将《闺门章》二十四字收入,以为长孙氏逸经。

③马国翰辑《孝经长孙氏说》遗文,亦将《闺门章》收入。

④翁方纲《孝经附记》,对长孙氏经本之有《闺门章》颇感疑惑,《附记》第二十八条据上引《隋志》之文而谓: “《隋志》此条内明言刘向以十八章为定,则长孙氏虽自有《闺门》一章,而刘向所校本实无《闺门章》也。”

⑤第三条复言:刘向校《七略》,⑥《古文孝经》已著于录,故《隋志》谓“刘向典校群籍,以颜本比古文,除其繁惑”,是也。……班《志》虽叙长孙氏在诸家前,然既云古文,则亦不能在孔壁未出前也。

⑦翁方纲一则依《隋志》之说,谓长孙氏《孝经》已有《闺门章》; 再则言: 长孙氏既有《闺门》一章,当由孔氏古文采入,以《闺门章》为孔壁古文所独有,因而长孙氏其书年代“不能在孔壁未出前也”。今绎其说,理似近而实非,盖《汉志》著录“《孝经》一篇,十八章,长孙氏、江氏、后氏、翼氏四家”,又言此诸家“经文皆同”,则不得长孙氏独据孔壁古文而增《闺门》一章,以与江公、后仓、翼奉诸家经本为异也,此其一。班《志》于孝经家首列《长孙氏说》二篇,在江公、后仓、翼奉诸家之前,盖汉初最早传《孝经》者,故班氏以“汉兴,长孙氏、江翁、后仓……传之,各自名家”叙起,果长孙氏本经已有《闺门》一章,则江公、后仓等何为删之? 而班《志》绝口不言其异,此其二。班《志》于《长孙氏说》条下,不言其书兼采古文。按《经典释文·叙录》、《隋志》皆不载《长孙氏说》,盖陈、隋以前其书久已亡佚,《隋志》何得而见长孙氏独有《闺门》一章,故与《汉志》为异也,此其三。

前述孙本、翁方纲诸说,谓西汉长孙氏经本已有《闺门章》,其说虽持之有故,惟所据仅《隋志》“长孙有《闺门》一章”一语,此不独与《汉志》违戾,亦与《隋志》本书言今文本“凡十八章,而长孙氏、博士江翁……皆名其学”之说枘凿不合,致此疑窦终未能涣然而释。

( 二)

为弥缝《汉志》与《隋志》之异,近年庄兵撰有《〈孝经·闺门章〉考》长文①,认为今本《孝经孔传》晚出,“汉代无《孔传》,隋世出现的《孔传》有《闺门》一章,是魏晋之间抄自《长孙氏孝经》”。此说与翁方纲认为长孙氏《闺门章》系采自孔氏古文,说正颠倒。为证成此说,庄文颇多创凿之论:

1. 《汉志》明言长孙氏为十八章本,自不得更有《闺门》一章,庄君为调解《汉志》、《隋志》之异,乃谓今本《闺门章》廿四字非长孙氏本经所有,此原系长孙氏《孝经说》之文,“前汉《经》、《说》别行的《长孙氏孝经》,经过后汉的合并经传,原本作为《说》的《闺门章》文字篡入经文”。②由此弥缝《汉志》与《隋志》之隙罅。

2. 今《孔传》本《闺门章》在《广扬名章》之后,朱熹《孝经刊误》于《闺门章》下云: “此一节因上章三‘可移’而言。……严父,孝也; 严兄,弟也; 妻子臣妾,官也。”③庄君引申朱熹“《闺门章》与《广扬名章》前后相因”之说,认为今本《闺门章》廿四字,原为长孙氏《孝经说》解释《广扬名章》之注语,东汉时经注合并,后人传写误篡入经文。④

3. 魏晋时人参照前述业经窜乱之长孙氏经本整理古文《孝经》,据以伪造《孔传》,《闺门章》缘是由长孙氏《孝经说》变而为古文《孝经》之经文。而《隋志》载录“旧闻”,特记“长孙有《闺门》一章”,由存其迹。

⑤庄君更据《汉书·儒林传》载《韩诗》传承,末言“〔王〕吉授淄川长孙顺,顺为博士、丰部刺史。由是《韩诗》有王( 吉) 、食( 子公) 、长孙( 顺) 之学”⑥,认为著《孝经说》之长孙氏即王吉弟子淄川长孙顺,为韩婴四传弟子,宣帝时为博士,故其文特立《〈长孙氏说〉的成书背景和思想性》一节,认为:《闺门章》专注于“居家理”与“治”一点之上,为家族本有的“孝道”约束之上,再加上一层“忠道”的约束,从而将家固有的人伦感情关系,掩埋于政治礼法之下。……《长孙氏说·闺门章》所主张的“严亲如君”的观念,正反映出儒家这种以宗法兼顾家与国的德治思想。……《闺门章》中体现出的家庭内严守礼法的法家式言语表现,正是宣帝时期代言统治意识的儒家思想体现; 并且《长孙氏说》全篇的思想倾向,也必定是全面贯彻“宗法礼治”的产物。

⑦如前所述,《汉志》著录《长孙氏说》二篇,其书久佚,《史记》、两《汉书》及汉人群籍绝不见徵引其说一字,庄君但由《隋志》“而长孙有《闺门》一章”之语,竟能推见“《长孙氏说》全篇的思想倾向,必定是全面贯彻‘宗法礼治’的产物”,诚神乎其术,决疑无不见矣。

庄君便辞巧说,凿凿言之,颇极费心,其论述层层递进,亦云周至矣,故其文刊布后,时有学者称引及之。然详绎其说,其中颇多思想史学者之“自由心证”,兹不暇一一究诘。今拟将讨论焦点集中于二事:

1. 《闺门章》二十四字,是否果如作者所云,为《广扬名章》之经说注语? 盖此说如不能成立,则所谓东汉时经传合并,《长孙氏说》误篡入长孙氏经本之说即不存在; 而魏晋时伪造《孔传》,益无由专取长孙氏经本误衍之二十四字,变造为今本《闺门章》矣。

2. 庄君全文论述主旨,专以《闺门章》为长孙氏一家之说,其立说根据厥在于《隋志》“而长孙有《闺门》一章”一语,然《隋志》此句是否故书旧文,则在所不问。倘今证明《隋志》此语经后人篡改,非其原文之朔,则庄说立失所据矣,而所谓“《闺门章》体现的严守礼法之说,正是宣帝时期代言统治意识的儒家思想体现”云云诸说,即全归幻相矣。

今为讨论方便起见,兹将《广扬名》、《闺门》两章原文录出:

子曰: “君子之事亲孝,故忠可移于君;事兄悌,故顺可移于长; 居家理,故治可移于官。是以行成于内,而名立于后世矣。”(《广扬名章》)子曰: “闺门之内,具礼矣乎。严亲严兄,妻子臣妾,繇百姓徒役也。”(《闺门章》)按《说》与《章句》、《传》、《故》等同为西汉主要经解形式①,惜《汉志》所著录诸经《说》今皆不存,无以具体较论其体式。然由字义推之,诸家之《说》盖原为经师口说,随文演畅,以发挥经义,厥后由其后学写录定著成书。检《汉志》六艺略,《论语》、《孝经》著录诸家之《说》独多,盖此二经文义浅近,无待乎逐字为之训诂句解,故经师专以敷衍大义为主。要之,《说》为敷说经义,文字当较经文为繁。庄君谓《闺门章》之文原系长孙氏解说《广扬名章》之注,然《广扬名章》四十五字,而《闺门章》仅廿四字,岂有经说解义反较本经文字为略者? 其文既为《广扬名章》之注,何以但引孔子之语,不更著一字? 且细绎两文经旨各异,殊不见《闺门》为解说《广扬名章》之义。庄君此处但引朱熹《孝经刊误》“此一节( 按指闺门章) 因上章三‘可移’而言,严父,孝也; 严兄,弟也; 妻子臣妾,官也”诸语,即据为二章本为“经”与“说”之口实。实则朱子之语适足为其说之反证,按朱熹以《孝经》为出后人“凑合之书,不可尽信”②; 又谓《孝经》文义多不连属,故著《刊误》一卷,将《孝经》全书删去二百二十字,复移易各章前后次第,并合为经一章、传十四章。而自唐代司马贞以来,多谓“《闺门》之义,近俗之语,非宣尼之正说”③; 而朱子《刊误》独有取《闺门》一章,且谓《闺门》与《广扬名》两章文义相承,此恰恰反证,至少朱熹并不以《闺门章》为后世误衍窜入,如庄君所云者然。《闺门章》既非《广扬名章》之说解,则所谓《闺门章》本系《长孙氏说》之文误篡入长孙氏本经之说,即不存在。

其次,今本《隋志》所言“而长孙有《闺门》一章”,此文“孙”字当为俗儒妄增。今寻绎《隋志》原文: “遭秦焚书,为河间人颜芝所藏。汉初,芝子贞出之,凡十八章,而长孙氏、博士江翁、少府后苍、谏议大夫翼奉、安昌侯张禹皆名其学”,则长孙氏为今文十八章本甚明,此叙《孝经》今文源流,至此文意已尽。其下则别叙孔氏古文源流:

又有《古文孝经》,与《古文尚书》同出,而长〔孙〕有《闺门》一章,其余经文大较相似,篇简缺解,又有衍出三章,并前合为二十二章,孔安国为之传。

此文“长”下“孙”字必为衍文,盖其方叙《古文孝经》之出,忽然横入“长孙〔氏〕有《闺门章》”一句,文脉殊为突兀。“孙”字乃后人妄加,按“长有”即“增多”之义,皇侃《论语义疏·叙》言: “《齐论》题目与《鲁论》大体不殊,而长有《问王》、《知道》二篇,合二十二篇”④,文例正同,即《齐论》较《鲁论》题目“大体不殊”,而增多《问王》、《知道》两篇; 此《古文孝经》“长有《闺门》一章”,即较今文增多《闺门》一章。隋杜台卿《玉烛宝典》卷二引《尔雅·释鱼》: “荣螈、蜥蜴、蝘蜓,守宫。”下云: “《犍为舍人注》‘螈’字下长加一‘鼋’字,释云: 荣螈名鼋,一名蜥蜴; 蜥蜴,又名蝘蜓;蝘蜓,又名守宫。”

⑤盖《舍人注》经文作“荣螈、鼋、蜥蜴、蝘蜓,守宫”,故云“‘螈’字下长加一‘鼋’字”,“长加”亦“增多”之意。浅者不晓“长有”之意,妄于《隋志》擅加“孙”字,谬种流传,学者遂为所误,独不思“长孙”与“长孙氏”其义究别。按《释文·序录》叙《孝经》源流,文与《隋志》略近,可为参证:河间人颜芝为秦禁藏之。汉氏尊学,芝子贞出之,是为今文,长孙氏、博士江翁、少府后苍、谏大夫翼奉、安昌侯张禹传之,各自名家,凡十八章。又有古文出于孔氏壁中,别有《闺门》一章,自馀分析十八章,总为二十二章,孔安国作传。⑥其言古文“别有《闺门》一章”,与《隋志》言“长有《闺门》一章”正同,二文互证,则今本《隋志》“孙”字为衍文,殆无疑义。庄君未考《隋志》此文之误,乃因误本妄事推演,则歧之又歧,徒费心力耳。至渠龂龂辨说,以长孙氏为即宣帝时《韩诗》博士长孙顺,其说亦非。按《汉志》、《释文·序录》、《隋志》于江翁、后仓、翼奉、张禹皆并称其官,长孙氏独不然,知渠并未任官,与长孙顺绝非一人; 其年代当在江翁、后仓之前,故《汉志》系“汉兴”二字,以著其为汉代传授《孝经》之始,验诸《六艺略》各经“汉兴”用例可知也,长孙顺殆其后裔欤。

( 三)

校勘一道,其事虽细,然学者未具识力,据误本因一字一句之讹,妄事推演,横生意见,则劳而无功,甚或迷途忘返。王鸣盛尝言: “好著书不如多读书,欲读书必先精校书。校之未精而遽读,恐读亦多误矣; 读之不勤而轻著,恐著且多妄矣。”

①向觉此说不无过甚其辞。然《隋志》“长孙有《闺门》一章”之文,明清以来学者未审史有羡文,致多迷误。王鸣盛《十七史商榷》、钱大昕《廿二史考异》二书校正史之驳文多矣,此独失校; 而姚振宗《隋书经籍志考证》尤称专诣,乃于此亦无片语齿及。近见学者复因此处讹文驰骋议论,其说虽新,究非本真。学者莫不知郢书燕说之可嗤,然近今学风务以标新立说为上。承学之士,寻行数墨,劳劳终日,以证释一字一句之讹,固高明者所不屑为。今聊因庄君之文辨析其非,以见校勘之事终不可废也。