《唐景龙四年(710)卜天寿抄〈十二月新三台词〉及诸五言诗》这一有名的文书,1967年出土于新疆吐鲁番阿斯塔那墓地363号唐墓。关于该文书中6首五言诗的作者问题,前贤时哲多有关注。本文拟对其研究成果加以综述。由于其中第5首诗《他道侧书易》的“侧书”问题与此问题相关,故一并述及。

从6首诗作本身来看,作者问题主要集中在第1首《写书今日了》和第5首《他道侧书易》两首诗上,全诗如下:写书今日了,先生莫醎池。明朝是贾日,早放学生归。(《写书今日了》)他道侧书易,我道侧书难。侧书还侧读,还须侧眼看。(《他道侧书易》)其余4首皆被认为是抄录民间流传的旧诗。从时间跨度上看,自郭沫若先生的《卜天寿〈论语〉抄本后的诗词杂录》1972年问世后,至今40余年,1994年徐俊先生的《敦煌学郎诗作者问题考略》称得上是一个转折点,在此之前,学界基本认可第1首和第5首为卜天寿所作,而在这之后,再提到这两首诗时,学界更多的用“抄有”“抄录”或“抄写”等词语来代替原来的“写”字,有些学者甚至干脆地否定卜天寿是这两首诗的作者。相关内容大致可按时间线综述如下:1972年郭沫若先生在《卜天寿〈论语〉抄本后的诗词杂录》一文中,确信《写书今日了》是卜天寿自己做的,虽然写了几个错别字,但正好证明诗是他这么一位12岁的孩子做的。而对于《他道侧书易》,他认为是抄写旧诗,怀疑其中的“侧”字是“札”字的误写,并将“侧书”理解为札要抄录。

同年龙晦先生《卜天寿〈论语〉抄本后的诗词杂录研究和校释》认为,从音变通转来讲,“侧”校作“札”没有凭据,而且“札读”“札眼看”都很难讲得通。

他觉得“侧”字并没有错,卜天寿可能是个顽童,字虽写得好,但可能姿势不正,甚至有侧起写字的习惯。“侧书”即侧起写字。

郭、龙二位的观点在陈尚君先生的《全唐诗续拾》里留下了烙印。对于卜天寿所抄的这6首诗,他区别对待,第1首和第5首系于卜天寿名下,其余归到无名氏诗内,所加前后2处按语大致相同,后者为“卜天寿《论语》抄本后附抄五绝六首,郭沫若先生以为仅第一首为卜天寿自作,龙晦则以为第一、第五首皆出其自作。除其自作之一二首外,余皆系抄录旧作,二家意见大致相同。今收第一、第五两首入本书卷四卜天寿,余皆收于此。”

此外,陈先生在其《钱先生对拙辑〈全唐诗续拾〉札记的启示》一文中谈到,他的《全唐诗补编》1992年10月出版后,钱锺书先生曾照录了卜天寿所抄的这6首诗,并写了简单的札记“‘侧’字不解为音同之何字”。陈先生的解读是:“郭沫若认为侧书就是侧身书写,钱先生似乎不太赞同,但究为何字,看来他一时也无合适解释,因而有所存疑。”

1987年李正宇先生的《敦煌学郎题记辑注》注意到卜天寿所抄的《写书今日了》末二句“明朝是贾(假)日,早放学生归”与P.2622《竹林清郁郁》的“今照(朝)是我日,且放学生郎归”大致相同。这是学界首次提到敦煌写本与卜天寿诗抄的关联,只不过稍有遗憾的是,在P.3189《闻道侧书易》题记下没有标出其与卜天寿所抄《他道侧书易》的类似。

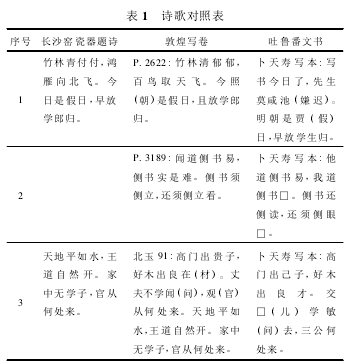

徐俊先生《敦煌学郎诗作者问题考略》是第一篇对似无可怀疑的学郎诗作者问题进行探讨的文章,并且正是从卜天寿《论语》抄本后的这6首诗说起。认为《他道侧书易》看似卜天寿的即兴之作,实与P.3189《闻道侧书难》极为相近,其差别仅在于字面的少许不同和表达上略有差异,并认为这种微小的差异,只不过是同一首诗的不同传本而已。由于所存文献的限制,虽未能在敦煌学郎诗找到与卜天寿所抄《写书今日了》相类似的完整诗作,但除了上文李正宇先生提到的P.2622《竹林清郁郁》以外,在敦煌写卷中,“写书今日了”正作“今日写书了”。从这些相同之处已不难看出,轻率地认为卜天寿所抄五言诗《他道侧书易》《写书今日了》等为卜天寿所作,是不够准确的。这些诗广泛流传于当时的敦煌吐鲁番地区,充分表现出它的集体性特征,很难确知其创作者和确切的产生时间。文章还以长沙窑瓷器诗与敦煌写本互见诗歌为例证,来说明敦煌学郎诗的性质,颇具有说服力和创新性。只是由于当时所见到的瓷器题诗非常有限,尚未发现吐鲁番卜天寿所抄诗与长沙窑的关联,等到1998年刊于《唐研究》第四卷的《唐五代长沙窑瓷器题诗校证———以敦煌吐鲁番写本诗歌参校》问世,徐先生在说明长沙窑瓷器题诗《竹林青付付》时,就提到了P.2622《竹林清郁郁》和卜天寿所抄《写书今日了》。

台湾学者杨明璋先生的《敦煌世俗诗歌研究》,笔者未能见到原著,从2004年三秦出版社出版的傅璇琮先生等主编的《唐代文学研究论著集成》中,大致可以了解到,其认为敦煌与长沙窑瓷器题诗与吐鲁番卜天寿所抄诗彼此互见,表明当时所流传的诗歌,并没有因边疆与内地、南与北的差距而有所不同,借此也更能全面地掌握唐五代至宋初社会诗歌的流传情况。杨先生的观点无疑有助于对卜天寿所抄五、言诗作者问题的探讨。

2008年柴剑虹先生《吐鲁番的学童读本与“侧书”———重读吐鲁番所出“卜天寿抄本”札记》认为徐俊先生对卜天寿所抄五言诗的推测:“这些五言通俗诗极有可能是唐五代间流行于西域地区学士郎中的一种儿童语体诗,相当于今天的儿童歌谣。”比郭沫若先生的考订又进了一步。文章的精彩之处是其对“侧书”问题的独到见解。所谓“侧读”“侧眼”“侧立”,并非单纯的写字、阅读姿势,而涉及到某种书写方式。柴先生在梁枢先生主编的《国学访谈录》里对此的讲解十分通俗易懂。他认为“侧书”就是写胡语,即当时普遍应用于敦煌和吐鲁番地区的少数民族文字。汉字是从右到左竖着写,而像梵文、吐蕃文等胡语,是横着写的,从左往右。这样少数民族孩子认为侧书容易,汉族孩子却觉得困难。

柴先生说胡语专家、日本学者高田时雄先生同意他的“侧书就是写胡语”的观点。而且国家图书馆善本部敦煌学资料中心的萨仁高娃女士为柴先生提供了一张《汉藏对译千字文》的照片,恰好能说明这种正写汉字、侧写藏文的情形。

2010年朱玉麒先生的《中古时期吐鲁番地区汉文文学的传播与接受———以吐鲁番出土文书为中心》专门从文学传播与接受的角度探讨此问题,认为卜天寿所抄之诗,是其抄写完《论语》之后,于空白处率意的舞文弄墨。并视之为学郎的习惯性行为。《他道侧书易》等5首都可以在敦煌或者其他的通俗作品中找到根源。《写书今日了》看起来像卜天寿的即景抒情,但实际上也是可以找到雷同的诗句。

卜天寿只不过是即景改造,且由于其学识问题造成文字的形音讹误。不过在童谣的改作、书写中,边地学郎对于汉语声律与诗歌的理解会逐步加深。

2011年陈尚君先生的《八十年来的唐诗辑佚及其文学史意义》提到徐俊先生《敦煌学郎诗作者问题考略》“不赞同一些学者认为这些诗是学郎随兴而作的推测,认为同一首诗既出现在不同时代的各种敦煌卷子中,又出现在吐鲁番文献中,在遥远的长沙窑瓷器题诗中也有类似作品,从而确认学郎只是抄录者而非作者”。文章的亮点是其参照徐俊先生的《敦煌学郎诗作者问题考略》和《唐五代长沙窑瓷器题诗校证———以敦煌吐鲁番写本诗歌参校》,以及金程宇先生《新见唐五代出土文物所载诗歌辑校》而列出的诗歌关系表,故节选如下:

2012年3月18日陈尚君先生撰写的《钱先生对拙辑〈全唐诗续拾〉札记的启示》中提到:“吐鲁番所出《论语》郑玄注后的卜天寿杂写,经郭沫若的评述而广为所知,我也据郭说录二诗于卜天寿名下。现在更赞同李正宇《敦煌学郎题记辑注》、徐俊《敦煌学郎诗作者问题考略》的说法,卜天寿如同许多敦煌、吐鲁番的学童一样,只是据当时民间流传的诗歌,抄写于文本之末,绝不是诗的作者。”从中不难看出,陈先生对卜天寿所抄五言诗作者问题的看法有了根本的转变。

综上所述,如果侧书真的就是写胡语,那么至少可以由此断定《他道侧书易》这首诗应当产生于敦煌吐鲁番地区,甚至可以说在吐鲁番的可能性更大一些,因为卜天寿抄于唐景龙四年(公元710年),而据李正宇先生《敦煌学郎题记辑注》,敦煌写本《闻道侧书难》最早是在晚唐,早了百余年。至于是不是卜天寿本人所作,就不得而知了。而对于《写书今日了》非卜天寿所作,除相关论述外,陈尚君先生《八十年来的唐诗辑佚及其文学史意义》一文所列诗歌关系表也可以说是一目了然。

参考文献:

[1]国家文物局古文献研究室,等.吐鲁番出土文书[M].北京:文物出版社,1986.

[2]郭沫若.卜天寿《论语》抄本后的诗词杂录[J].考古,1972,(1).

[3]龙晦.卜天寿《论语》抄本后的诗词杂录研究和校释[J].考古,1972,(3).

[4]中华书局编辑部.全唐诗(增订本)[M].北京:中华书局,1999.

[5]陈尚君.钱先生对拙辑《全唐诗续拾》札记的启示[EB/OL].(2012-04-07)[2014-01-03].

对于《古诗十九首》的产生时期的判断,以古诗产生于桓灵时代的观点最为集中,梁启超、罗根泽、袁行霈、李炳海均持这一观点,而木斋先生的著作《古诗十九首与建安诗歌研究》经过详尽考证,明确地将《古诗十九首》归入建安时期作品,并进而提出其为曹植甄后作...

关于汉代诗论和五言诗体的自觉等相关问题,以往的研究成果可谓繁富。但是,二者之间是否有内在的关联?在汉代诗论背景下,通常所说的作为现存第一首五言诗的班固的《咏史》,在当时是否被看作五言诗?汉乐府中的五言作品是五言诗还是与《诗经》相类的歌诗?五言诗...