摘要:构式“V来V去”的反复义和交互义有着各自不同的演化路径、动因和机制。“V来V去”的反复义是构式化的结果,是语法化而逐步显现的构式义。它的交互义是构式语法化的结果,是基于反复体“V来V去”的构式义基础上的语用承继义,是一种在语境中呈现出来的意义。汉语“V来V去”的构式化路径有着一定的类型学意义。

关键词:V来V去; 构式化; 语义承继; 连动类型;

The Origin, Inheritance and Typological Significance of the Construction "V come V go"(V来V去)

LIU Yun-feng SHI Qin

School of Cultural Tourism ,Yuzhang Normal University School of Chinese Language and Literature, Hubei University

Abstract:The construction "V come V go"(V 来 V 去) has the meaning of iteration and reciprocity, each of which follows their own development path, motivation and mechanism. The repetition is the result of the construction constructing, which gradually emerges through grammaticalization. The reciprocal reading is the result of grammaticalization, coming from its pragmatic inheritance based on its constructional meaning. The reciprocal meaning, contextual meaning, comes from specific contexts. The construction path of "V come V go"(V 来 V 去) has its typological significance.

一、引言

汉语构式“V来V去”能产性较强,引起了国内众多学者的注意,大家对其反复义用法进行了热烈地讨论,产生了一系列成果。1同时在特定语境下,“V来V去”还能表示交互义。Meichun Liu、张秀芳等学者对这种比较特殊的现象展开研究,取得系列成果。2但是,目前学界对“V来V去”交互义的研究大多还只停留在现代汉语的共时层面上;至于它的历时演变、背后的动因、机制,以及反复义与交互义的关系等等,相关文章则少见。本文在梳理构式“V来V去”的发展演变的基础上,试图就其构式化、构式语法化及类型学意义等相关问题展开初步探讨。

二、“V来V去”的演变

(一)反复体“V来V去”的产生与构式化

李晋霞认为“V来V去”最早出现于宋元时期,刘志生认为是唐代,胡伟认为东汉至魏晋南北朝是萌芽时期。在魏晋南北朝时期文献中,我们发现“V来V去”1处用例(见例1)。到了唐五代时期,“V来V去”的用例才多了起来。如:

(1)后为继室,不念旧恶,因太祖出行,常四时使人馈遗,又私迎之,延以正坐而己下之,迎来送去,有如昔日。(西晋·陈寿著,南朝宋·裴松之注《三国志·后妃传》)

(2)啾啾青雀儿,飞来飞去仰天池。(唐·卢象《青雀歌》)

(3)争奈夜深抛耍令,舞来挼去使人劳。(唐·李宣古《杜司空席上赋》)

(4)师到石霜,将锹子向法堂前过来过去。(五代·静筠禅师《祖堂集》)

例(1)中的“迎来送去”有歧义,既可以理解为兼语式的“接(她)过来,送(她)离开”,也可以理解为动补式的“迎来送往”。前者在结构上把“迎来送去”看做两个兼语短语构成的并列式连动结构,后者将其看做两个动补短语构成的并列式连动结构,与例(2)—(4)的相关结构相同。从语义上看,第一种理解将动词“去”理解为“离开”,第二种理解将其看作更加虚化的相当于“往”的趋向义动词。按后一种理解来看,例(1)中的“迎来送去”就具有了反复的意味。由此分析来看,魏晋时期的“迎来送往”已经处于重新分析之中。

例(2)—(4)的动补结构“V来V去”(“飞来飞去”等)中,“去”不再是“离开”之义,而是相当于“往”的意义3。从整体语义上看,诸例中“V来V去”表示的不再是几个动作连继进行的连动,而是动作的反复进行。根据Goldberg对构式的判定标准4,此时的“V来V去”已经是表示反复义的构式(以下简称“反复体”)了。其实,就前文对例(1)的分析来看,魏晋时期“迎来送去”就有了反复义的萌芽。5

综上所述,我们认为,魏晋时期是“V来V去”从连动式向反复体的过渡时期,是反复体“V来V去”的萌芽期。隋唐五代是反复体“V来V去”的成熟和完善时期,本期能够进入构式动词的数量和种类都大大增加,使用频率也提高了。6

(二)反复体“V来V去”的构式语法化

虽然隋唐五代时期反复体“V来V去”就已成熟,但迟至元明时期才出现表示交互义的用法。

(5)两个说来说去,恰到家中门前,入门去。(南宋话本《简帖和尚》)

(6)西门庆便道:“正是,我刚才正对房下说来,咱兄弟们似这等会来会去,无过只是吃酒顽耍,不着一个切实,倒不如寻一个寺院里,写上一个疏头,结拜做了兄弟,到后日彼此扶持,有个傍靠。(明·兰陵笑笑生《金瓶梅》)

(7)张多保不肯要他破钞,自己也取十两银子来送,叫还了七郎银子。七郎那里肯,推来推去,大家都不肯收进去,只便宜了这王赛儿,落得两家都收了,两人方才快活。(明·凌蒙初《初刻拍案惊奇》)

上面三个例句中,后两句表达了交互关系,是交互句。例(5)中的“V来V去”是我们所见主语为复数的最早用例。此前“V来V去”的主语要么为单数,如例(1)和(4);要么主语为表示类别的整体名词,也是单数,如例(2)例(3)。它们所在的句式可以概括为:NP单+V来V去(+C)7。例(5)—(7)表明“V来V去”的组合功能得到了扩展,由只出现于单数主语句扩展到复数主语句,其句式可以概括为NP复+V来V去(+C)。在新的句法环境中,当满足其他相关条件时,8交互义便会自然呈现。这种因功能扩展而产生交互义的方式,不同于因句法结构重新分析而产生反复义的方式:前者的新旧意义共存,即所谓“牛生犊”式关系;后者只能剩下新意义,即所谓“蚕化蝶”式关系。9

Traugott、杨永龙等学者将句法结构经重新分析后产生新的结构形式的过程称作“构式化”,将构式内部的发展变化称为“构式演变”,后者包括语义变化、形态音位变化和搭配限制变化等。10也就是说构式化会使句法结构发生改变,而构式演变则不会使构式的结构发生颠覆性变化。从上述观点来看,“V来V去”最初是表动作行为先后发生的连动结构,后来重新分析为表反复义的并列结构,这个过程就是构式化,其结果就是产生了反复体“V来V去”。反复体“V来V去”在特定语境下进一步语法化,演变出交互义的过程就是构式演变,即构式语法化。

(三)“V来V去”反复义与交互义的共存和隐现

同为主语是复数的反复体,例(5)—(7)在交互义是否表达,所表达交互义与反复义的语义强弱对比等方面存在着明显的差异。我们试做如下分析:例(5)的上下文语境是“且说那妇人见了丈夫,眼泪汪汪入去大相寺里,烧香了出来。这汉一路上却问这妇女道:‘小娘子,你如何见了你丈夫便眼泪出?我不容易得你来!我当初从你门前过,见你在帘子下立地,见你生得好,有心在你处。今日得你做夫妻,也不通容易。’两个说来说去,恰到家中门前,入门去。”从表层文意上,“说来说去”表示两人持续不停的反复的说。根据社会生活常识,这种反复可以识解为双方的话轮交替与反复,即说话人之间存在对话。而按照常理,对话就是一种交互活动,理应隐含着交互义。但是,由于动词“说”不是交互动词,自身不表示交互义,而且我们从上下文语境中也看不到那妇女和汉子之间的“说”存在“交相互为性”;11因此例(5)表达的仍然只是反复义。虽然如此,例(5)所显示出“V来V去”的功能扩展为交互义的出现打下了基础。例(6)表现出了一定的交互义,但主要表达的还是反复义。例(7)的“推来推去”则主要为交互义,反复义反而比较隐晦。

为什么会有这样的差异呢?我们认为主要有两点原因:

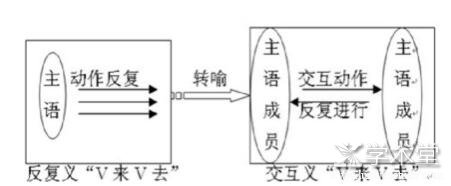

首先,与反复体不同,交互关系强调事件参与者间同为施受或相互依存的抽象逻辑关系。它由动作本身的反复,转指为动作在参与者间交互进行的抽象关系,是反复义的转喻用法。这个转喻的过程如图1所示:

图1“V来V去”由反复义到交互义的转喻过程

因此,只要“V来V去”表达出了这两种逻辑关系中的一种,就表现出了交互义。逻辑关系越明显,交互性越强。上述三例的谓词“说”“会”和“推”之中,只有“说”没有表现出参与者间的相互依存关系,不是交互词。相反,“会”和“推”都隐含了这种相互依存关系,是隐性交互词,12而且后者的依存性更高。因此,例(6)(7)表达了交互义,而例(5)没有;例(5)—(7)是一个交互义由无到有从隐到显的连续统。

其次,与词语具有多义性一样,构式也常常表达多个意义。这些意义在实际话语中,有的充当前景信息,有的充当后景信息,它们呈互补分布状态,构成所谓的“一形多义链”[1]。构式“V来V去”的反复义和交互义也是这种“一形多义链”的表现,它们在语境中交替隐现的一个重要制约条件是时间性。石锓和杨红认为“反复体是表达一个或几个相关动作反复进行的一种体貌范畴”[2],而动作本身就具有鲜明时间性,因此时间性是反复体的重要特征。越是强调动作反复的时间性和频率,其反复义就越强,反之则弱。13交互义强调的是事件参与者间的互动性而非时间性,凸显的是交互行为或状态。如例(5)“说来说去”的动作一直从寺庙反复持续到家中,持续时间长。例(6)上下文虽然没有给出“会来会去”具体持续时间的长度;但暗示了相会的频率很高,这是反复义较强的表现。例(7)也没有给出“推来推去”持续的时间长度,但是根据语用推理可知,人们之间“推让”行为所持续的时间一般较短,而且推让结束后重复发生的几率很低。因此,以上三例中例(5)的反复义最强,例(6)次之,例(7)则最弱。它们所表达交互义的强弱则刚好相反。有时候,反复体如果过于强调其时间性,反而会削弱它表达的交互义。

(四)“V来V去”构式化及构式语法化的路径、机制和动因

1. 语法化路径

反复体“V来V去”句法结构语法化路径:连动式→反复义并列式反复体(NP单+V来V去(+C))→交互义并列式反复体(NP复+V来V去(+C))。

反复体“V来V去”语义结构的语法化路径分为三个层面:

第一个层面,“来”和“去”的语义演变路径:“过来”“离开”义的动词→趋向义动词→趋向义补语→结果义补语→没有实际意义的动态和事态助词。14

第二个层面,“V来”和“V去”的语义演变路径:并列式连动短语→趋向义动补短语,相当于现代汉语的“V来”“V往”。→结果义动补短语,“来”和“去”为表动作完成的助词→动相短语,其中“来”和“去”只是确认和强调事态发生的助词,没有实在意义。

第三个层面,“V来V去”的语义演化路径:“V着(兼语)前来,V着(兼语)离开”→表趋向义的“V来V往”→反复义→交互义。

2. 语法化机制

反复体“V来V去”形成的机制主要是重新分析。“V来V去”发生重新分析有两个前提条件:一个是“来”“去”的语法化,一个是“V来”“V去”由连动短语语法化为动补短语。后者又是建立在前者基础之上的语法化过程。

“V来V去”由反复义到交互义的语法化机制就是功能扩展。“V来V去”由用于只与单数主语组合的句法环境,扩展到与复数主语组合的句法环境中。动词“V”由非交互性动词(如例(1)—(4))扩展为交互性动词(如例(6)、例(7))。

3. 语法化动因

反复体“V来V去”形成的动因主要是汉语自身的发展演变:“来”“去”自身的语法化使得“V来”“V去”连动短语经重新分析为动补短语。

隋唐诗歌自身的特点及韵律要求也是动因之一:首先,诗歌描写性与形象性的要求,使得重叠式得以广泛的运用。15作为一种变式重叠,“V来V去”的使用频率和范围也得以扩展。其次,这也是诗歌语用创新的必然结果。诗歌只有求新求异才能为人们广为接受并传颂。作为新出现的语言现象,隋唐时期的“V来V去”无论是在结构上,还是在意义上都符合新颖性的特点。最后,“V来V去”的结构完美符合诗歌音步和平仄的韵律要求。16这些都使得“V来V去”使用频率大增,而高频使用又反过来促使“V来V去”固化为“类词短语”[3]。

“V来V去”的交互义产生的动因主要是句法环境的变化(即功能扩展)和认知上的语用推理。

首先,句法环境的变化表现在“V来V去”由只用于单数主语句扩展到复数主语句,即句子结构由NP单+V来V去(+C)扩展到NP双+V来V去(+C)。

其次,认知上的动因主要是语用推理。Hopper&Traugott认为隐喻和转喻是语法化语用推理的两个过程,隐喻通过像似性和类推起作用,转喻则通过相关性联想和重新分析起作用。17反复体“V来V去”的交互义通过转喻而来:主语对外发出的反复性动作,由于主语成员的邻接性而转指为在主语成员之间发生。(参见图1)该转喻遵循着语义演变的普遍映射等级顺序,由时间域向抽象的关系性质映射,18即动作由在时间域上的延续反复性转而指向在参与者之间抽象逻辑关系域上的交互性。如例(6)的“会来会去”由“会面”这个动作的反复,转指“会面”这个行为在西门庆与他的狐朋狗友间的反复交相进行,从而表达一定交互义。反复义与交互义的这种转指关系实际就是Goldberg所说“多义链接”承继关系,其中反复义是原型义,交互义是扩展承继义。

三、“V来V去”演变的类型学意义

(一)“V来V去”反复义的显现与交互义的呈现

反复体“V来V去”的形成并非独立进行的,它伴随着其组构成分“来”“去”“V来”和“V去”的语法化。只有在“来”“去”泛化引申出趋向义甚至语法化为无实义的事态助词,且“V来”“V去”由连动式重新分析为动补结构之后,“V来V去”才能表示反复义成为反复体构式。所以,“V来V去”反复义的形成是一个伴随其组构成分语法化而逐步显现出来的过程。

有意思的是,虽然“V来V去”的反复义是逐步形成并显现的,在其基础上承继而来的交互义却是在具体语境中呈现出来的语境义。只要反复体“V来V去”出现在适合的语境(满足交互义的判定条件)中,交互义就会自然呈现出来。

(二)“V来V去”演变的类型学意义

Aikhenvald从类型学角度出发,将连动式分为非对称连动和对称连动。非对称连动式由一个主要动词和一个次要动词构成,其中主要动词由非限定动词充当,次要动词是一个限定动词。对称连动式由两个主要动词构成,这两个主要动词都是非限定性的动词。他认为非对称连动构式倾向于语法化,其中次要动词演变为语法标记,如Toqubaqita语中的完成体标记、Ewe语中的前动词标记、Thai语的体标记等等;对称连动式倾向于词汇化和习语化,如Lgbo语、Kalam语、Khwe语等等。19

汉语“V来V去”是“V来”和“V去”以并列的方式构成的对称连动式,除了消亡的形式以外,大部分的“V来V去”都习语化了。如,打来骂去、走来走去、跑来跑去等等。Aikhenvald的理论为汉语这种演变找到了类型学依据,有益于我们对汉语语言事实的发掘和分析。

但是事情也许并不那么简单,汉语反复体“V来V去”的结构成分“V来”和“V去”在最初也是并列连动结构,然而它们并没有如Aikhenvald所说的那样发生词汇化,而是发生了语法化。我们简单回顾下这一语法化过程:

上古汉语中就已出现了对称式并列连动结构“V来”“V去”,其中的“来”“去”为实义动词,表示“过来”“离开”等意义。如:

(8)乙丑卜。贞:王其田,往来亡灾?”(胡厚宣编《战后京津新获甲骨集》)

(9)取去俱能之,是两智之也。(战国《墨子·说经下》)

例(9)的“取去”是“取舍”的意思,它和“往来”一样都是对称的并列连动结构。

秦汉时期由于语义焦点向前面动词转移,“V来”和“V去”中的“来”和“去”逐渐开始有了语法化迹象。如:

(10)而汉使穷河源,河源出于窴,其山多玉石,采来,天子案古图书,名河所出山曰昆仑云。(西汉·司马迁《史记·大宛列传》)

(11)即得,发乡我身长大,手足收入皆上偶。不得,发乡我身挫折,中外不相应,首足灭去。(西汉·司马迁《史记·龟策列传》)

虽然孙斐认为例(10)中“采来”的“来”仍然是一个施事的动作;20梁银峰认为例(11)中“灭去”的“去”还可以独立使用,虚化程度有限。21但是从字面上看,这两例中的“来”“去”都可以重新分析为结果补语。据此我们认为,此期的“来”“去”虽然仍然是表示具体动作的实义动词,但因为有了重新分析的可能,所以显现出明显的语法化迹象。

随着“来”和“去”的语法化,魏晋时期“V来”和“V去”由连动结构语法化为动补式短语。如:

(12)又彼喜乐多语言者,复有大过,种种言语,先已闻来,心乐谓乐。(北魏·瞿昙般若流支译《正法念处经》)

(13)养令翮成,置使飞去。(南朝宋·刘义庆《世说新语·言语》)

例(12)和(13)的“来”“去”已经是没有争议的结果补语了。

梅广先生指出汉语从上古到中古的发展趋势是从对等连动到不对等连动,从并列关系到主从或偏正关系。22汉语连动结构“V来”和“V去”的演变正是这一趋势的鲜活例证。

由上可知,双层连动套嵌结构的“V来V去”在演变的道路上表现出一种交错融合性特点:“来”和“去”语法化为补语标记,对称连动式“V来”和“V去”发生语法化;对称连动式“V来V去”发生了构式化(习语化)。这一演变特点超出了Aikhenvald关于连动式演变趋势的类型学概括,成为汉语独特性和复杂性的一种表现。

Aikhenvald在归纳世界语言的连动式演变类型学规律时,提出了套嵌式的概念,但是作者并未进一步深入分析连动式套嵌的类型及表现形式,因而没有归纳世界语言中套嵌连动式的具体演变类型。而本文的考察表明,作为套嵌式连动结构,汉语反复体“V来V去”在构式化过程中具有交错融合性的特点。这一演变模式是否具有普遍性,能否成为Aikhenvald概括的连动式两种演变路径之外的第三种演变类型,还有待于类型学上更广泛地深入考察和进一步研究。

四、结语

通过考察汉语史上“V来V去”的发展演变,我们得出以下结论:

1.反复体“V来V去”于魏晋时期萌芽,在隋唐五代时期发展比较成熟和完善。据我们掌握的资料,“V来V去”的交互义萌芽于宋元时期,明代出现了确定无疑的交互义用法。

2.反复体“V来V去”的形成伴随着结构的改变,是构式化的结果。在这基础上形成的交互义是它的语用承继义,是构式语法化的结果。它处于构式语法化三阶段中的第一阶段,即语义变化阶段。“V来V去”交互义产生后反复义并没有消亡,而是作为交互义的背景义(原型义)而存在。“V来V去”的交互义是在特定语境下才凸显的语用义。

3.“V来V去”在语法化路径有两条,一条是结构路径、另一条是语义路径。反复体“V来V去”形成的机制主要是重新分析,而由反复义到交互义的演化机制是功能扩展。反复体“V来V去”形成的动因主要是汉语自身的发展演变和隋唐诗歌的特点及韵律要求,其交互义产生的动因主要是句法环境的变化和认知上的语用推理。

4.“V来V去”的反复义是在语法化过程中逐步演变而显现出来的构式义,而它的交互义则是只有在具体的语境中才能呈现的语境义。

5.汉语反复体“V来V去”是对称连动式套嵌非对称连动式的双层连动结构,而底层的非对称连动式也是由对称连动式语法化而来。汉语的这种复杂的套嵌连动式及其交错融合性演变模式,可以为连动式的语言类型学研究补充新的演变案例和新的语法化参考路径。

参考文献

[1] GOLDBERG A E.Constructions:A Construction Grammar Approach to Argument Structure[M].Chicago:The University of Chicago,1995:1-5.

[2] 石锓,杨红.明清汉语的反复体及其来源[J].汉语学报,2016(4):11-18

[3] 王洪君.汉语的韵律词与韵律短语[J].中国语文,2000(6):525-536.

注释

1参见李晋霞《“V来V去”格式及其语法化》,《语言研究》,2002年第2期,第63-69页。刘志生《近代汉语中的“V来V去”格式考察》,《古汉语研究》,2004年第4期,第74-78页。张虹《谈“V来V去”》,《山东师范大学学报》(人文社科版),2007年第1期,第64-68页。曾传禄《也谈“V来V去”格式及其语法化》,《语言教学与研究》,2008年第6期,第22-29页。杨德峰《再议“V来V去”及与之相关的格式——基于语料库研究》,《世界汉语教学》,2012年第2期,第198-208页。胡伟《“A来B去”共时与历时研究》,《云南师范大学学报》(对外汉语教学与研究版),2012年第6期,第30-39页。

2参见Meichun Liu. Reciprocal marking with deictic verbs“come”and“go”in Mandarin, Reciprocals Form and Functions,Amsterdam:John Benjamins, 2000, pp. 123-132.张秀芳《“V来V去”构式多义性的认知理据》,《天津外国语大学学报》,2014年第5期,第23-28页。

3据孙占林《“去”的“往”义的产生》(载于《古汉语研究》,1991年第3期,第27-29页)和左双菊《“来/去”语义泛化的过程及诱因》(载于《汉语学习》,2011年第3期,第59-64页)的研究,“去”的“到往”义到汉魏时期才开始萌芽,两晋时期整个语义演变过程才完成;到了隋唐五代时期,“去”才完全取代“往”表示“到往”之义。受制于“去”的语义演化进程,反复体构式“V来V去”也不大可能在两晋之前完成重新分析。

4Adel E Goldberg. Constructions:A Construction Grammar Approach to Argument Structure, Chicago:The University of Chicago, 1995, pp.1-5.Adel E Goldberg. Constructions at work:the Nature of Generalization in language, New York:Oxford university, 2006, pp. 5-10.

5例(1)中,“迎来送去”前面小句中有一副词“常”,则暗示了“迎来送去”的经常性和反复性。

6据我们的统计,仅《全唐诗》就有19处用例。

7文中“C”表示补充性成分,包括短语或小句等;括号表示该成分可有可无。

8根据刘云峰、石锓《汉语交互式的判定条件及典型性分析》(载于《语言研究》,2018年第1期,第22-29页)的研究,交互关系表达的判定条件为:1.深层语义结构上的主语为复数;2.当事件参与者之间是施受关系时,他们在语义上为“同为施受”关系;3.当事件参与者同为当事关系时,谓词的语义指向当事者,表示他们间的某种交相互为、互相依存的关系。

9这是借用王力(《王力文集》第十一卷,济南:山东教育出版社,1990年,第629页)对词义演变提出的两个形象比喻。所谓“牛生犊”,指的是新义产生后,仍然保留旧义,二者并行不悖。如例(6)例(7)的“会来会去”和“推来推去”除了表示交互义外,反复义仍然保留下来。沈家煊先生(《“语法化”研究纵观》,《外语教学与研究》,1994年第4期,第17-24页)称这种关系为“并存原则”。所谓“蚕化蝶”,指的是新义产生后,旧义就不再使用了。如例(2)的“飞来飞去”除了表示反复义以外,不再表示“先飞着过来,再飞着离开”这种动作先后发生的连动构式义。

10Elizabeth Closs Traugott and Graeme Trousdale. Constructionalization and Constructional Change, UK:Oxford University Press, 2013, pp.20-29.杨永龙《结构式的语法化与构式的演变》,《古汉语研究》,2016年第4期,第46-57页。.

11“说来说去”只有在表示“你说我,我说你”时才是有“交相互为性”,表示交互义;而文中的对话显然看不出这层含义。

12我们把“相互”等带有交互标记且表达出明显交互义的词称为“显性交互词”;“会见”“结婚”等通过隐含义的方式表达交互关系的词称为“隐性交互词”;“相亲”等只在特殊语境中才表达交互关系的词称为“语境交互词”。文中的“会”是“会面”之义,“推”是“推让”之义,二者的参与者之间彼此不可或缺,体现出一种互相依存性,因而是隐性交互词。

13陈前瑞(《汉语反复体的考察》,《语法研究与探索》(十一),北京:商务印书馆,2002,第18-34页)也肯定了“V来V去”的时间性。他认为这类反复体在其基础动作之上后加了时限成分“来、去”,因此“表示动作在心理上具有时限”。

14“来”“去”“V来”和“V去”的详细语法化过程,可参看孙占林《“去”的“往”义的产生》,《古汉语研究》,1991年第3期,第27-29页。梁银峰《汉语事态助词“来”的产生时代及其来源》,《中国语文》,2004年第4期,第333-342页;《汉语动相补语“来”“去”的形成过程》,《语言科学》,2005年第6期,第27-35页。龙国富《从中古佛经看事态助词“来”及其语法化》,《语言科学》,2005年第1期,第54-61页。左双菊《“来/去”语义泛化的过程及诱因》,《汉语学习》,2011年第3期,第59-64页。

15关于重叠式的描写性与形象性的功能,参看石锓《汉语形容词重叠形式的历史发展》,北京:商务印书馆, 2010年,第38-42页。

16参看冯胜利《论汉语的“韵律词”》,《中国社会科学》,1996年第1期,第161-176页。

17Hopper Paul J and Elizabeth Closs Traugott. Grammaticalization, Chicago:Cambridge university Press, 2003, pp.81-93.

18根据Hopper Paul J and Elizabeth Closs Traugott.(Grammaticalization, Chicago:Cambridge university Press, 2003,pp.100-125)语义演变的顺序依次为:人→物→事件→空间→时间→抽象性质。

19Alexandra Y Aikhenvald. Serical Verb Constructions in Typological Prespective,Serial Verb Constructions in Typological Perspective,New York:Oxford University,2006,pp.21-22.

20参看孙斐《“来”和“去”的语法化及其相关问题研究》,上海:上海师范大学硕士学位论文,2005年,第13页。

21参看梁银峰《汉语动相补语“来”“去”的形成过程》,《语言科学》,2005年第6期,第33页。

22参看梅广《上古汉语语法纲要》,台北:三民书局, 2015年,第4页。