摘 要: 随着我国老龄化现象的加剧与社会保险制度的发展,育婴女性经济贡献的双重性逐渐被看见。然而我国育婴女性由于育婴行为而中断就业时,不仅保费和年资积累随之中断,也没有相应的育婴给付以消解育婴导致的经济不安全。这凸显出二孩政策下我国社会保险法的一个盲点在于强调奉养老龄人,而没有顾及到育婴行为对社会保险制度世代永续发展的贡献。据此,为配套推进实现二孩政策的目标,立基于社会保险制度的世代互助,我国的社会保险法在理论上有一定可能的调适空间,包括:育婴期育婴者继续承保,保费视同已缴纳,继续累积保费年资;构建育婴假期间的育婴给付制度,保障育婴者的经济安全;实质公平下抚育子女者与无子女者间的差别对待,平衡抚育子女者的优惠性保费。然而考虑到我国当前社会保险的复杂性,这三项主张在我国实施的紧迫性是依次降低的,其具体设计需多门学科进一步的合力研究。

关键词: 二孩政策; 人口老龄化; 育婴女性; 就业中断; 世代互助; 社会保险法;

2015年12月27日,全国人大常委会修改并颁布了新的《人口与计划生育法》,其中第十八条规定,国家提倡一对夫妻生育两个子女。由此,我国开始实施全面二孩政策。二孩政策是基于我国当前人口结构和社会经济发展形势作出的重大战略决策。从社会保险制度的视角来看,在我国人口老龄化的现实趋势下,社会保险基金可持续性与政府财政兜底责任等问题受到高度关注。国家实施二孩政策,试图通过提高未来缴纳保费的新生代劳动力数量,从而保证社会保险基金的稳定性与持续性,以缓解人口老龄化带来的基金支付压力。

在十九大报告中习近平总书记强调:“促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接。”[1]因此,我国社会保险法是否应该在保费减免和年资承认方面肯定育婴女性对社会保险基金的非金钱性贡献价值?是否应当借鉴发达国家的育婴假及育婴给付制度以分担育婴家庭的经济风险?是否应该对抚育子女者与无子女者在保费缴纳和年资计算上差别对待?这些问题目前鲜有涉及,亟须学界深入探究。二孩政策的实施与劳动力市场、社会保险法律制度之间的协调与促进关系,关涉到社会保险基金运行的可持续性。据此,本文在法理论证与域外借鉴的基础上,对社会保险法进行相应的配套调适研究,以期对全面推进实施二孩政策有所裨益。

一、我国二孩政策实施的背景与目标

(一)我国二孩政策实施的背景

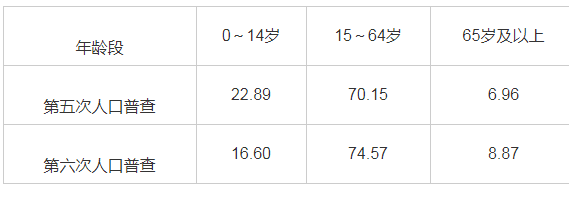

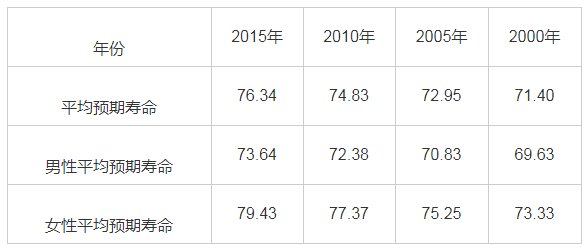

根据2010年全国第六次人口普查数据显示,我国65岁及以上年龄的人口比例已经达到了8.87%,表明我国已经迈入老年化社会1。与2000年第五次人口普查的6.96%相比,我国人口老龄化现象日益严重。在老龄人口不断增加的同时,我国少子化现象也日益突出,表现为0~14岁的儿童人数在急剧下降(参见表1)。这种境况意味着我国青年劳动力人口数量逐年下降和老龄人口数量逐年上升将会成为社会人口的“新常态”。青年劳动力人口数量的下降将导致社会保险缴费人数不断降低,社会保险基金收入不断减少;老龄人口数量的上升则会导致领取社会保险给付的人数不降反升。与此同时,随着老年人口的增加,老年人的平均寿命也在延长,2000年到2015年我国男性平均预期寿命从69.63岁提高到了73.64岁,女性平均预期寿命从73.33岁提高到了79.43岁(参见表2)。这种境况意味着,男性领取养老金的年限延长了4年,而女性则延长了6年。此外,从我国的人口抚养比2来看,从2011年的12.3%增长为2017年的15.9%[2],这意味着每100个劳动者所要抚养的老人在短短的6年里多了3人。

表1 我国第五次与第六次人口普查各年龄段占总人数比率(单位:%)

表2 2000年至2015年我国人口预期寿命(单位:岁)

注:表1和表2数据来源于国家统计局

从以上这些数据可以看出我国社会保险基金尤其是养老保险和医疗保险基金的收支平衡面临着巨大压力。根据《中国养老金发展报告2015》,早在2015年我国就已有吉林、辽宁、黑龙江等23个省份出现了当期扣除财政补贴养老金后收不抵支的情况。从近十年的全国社会保险基金收支与结余状况来看,2007年全年五项社会保险基金收入合计10 812亿元,基金支出合计7 888亿元,基金支出占总收入的73.0%;2017年全年五项社会保险基金收入合计67 154亿元,基金支出合计57 145亿元,基金支出占总收入的85.1%3。可见,我国近十年社会保险基金支出占总基金收入的比重持续走高。

(二)我国二孩政策实施的目标

导致我国进入人口老龄化社会的重要原因之一就是1982年被写入宪法的计划生育政策。该政策在我国的长期实施使得人口出生率下降,新生代劳动力数量逐年减少,同时老龄人口数量不断增加。为解决人口老龄化及其带来的社会保险基金收支失衡的问题,我国在出台“一孩半”政策、“双独二孩”政策、“单独二孩”政策后,进一步出台了更为宽松的“全面二孩”政策。从理论上来看,二孩政策实施的目标就在于通过改变人口结构,来改善社会保险基金的收支平衡。人口老龄化对社保基金的威胁是长期的,二孩政策的实施并不会产生立竿见影的效果,其通过增加劳动力的供给对社保基金产生积极影响,要等到20年以后才会出现4。20年后,二孩政策下出生的小孩逐渐进入劳动力市场,这将会有效地改善人口结构。随着新生劳动力供给的增加,劳动力再生产不足的危机得以解决。从而有助于增加我国社会保险基金的收入,以缩小社会保险基金收入与支出的巨大的“剪刀差”,维持社会保险基金的可持续性。

二、社会保险法在配套推行二孩政策上的问题与不足

二孩政策通过提高出生率来增加新生劳动力的数量,可以长期有效地缓解社会保险基金的支付压力。然而,从人口出生率现状来看,二孩政策在实践中遇冷。据国家统计局发布的近三年的国民经济和社会发展统计公报数据显示,2019年我国人口出生率为10.48‰,2018年我国人口出生率为10.94‰,2017年为12.43‰,可见我国人口出生率近三年持续降低[3]。这其中一个主要原因就在于,为此作出核心贡献的育婴女性,负担着劳动者与育婴持家者的双重角色,其育婴持家的工作价值没有得到社会保险法相应的重视。这体现在:一方面,由于社会保险尤其是养老保险,强调缴费和年资的积累,没有为育婴女性日后老年的生活作出相应的保障,因而不利于保障在育婴期中断缴费和年资积累的女性的社保权益;另一方面,由于社会保险法缺乏育婴假及在此休假期的待遇规定,使得社会保险制度在应对育婴家庭当前的经济风险上没有起到应有的分摊作用。

(一)育婴女性对社保基金的非金钱性贡献被忽视

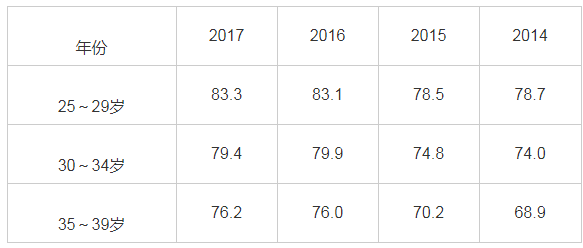

观察生育高峰期(25~39岁)的女性劳动参与率,可以发现这个年龄段我国女性劳动参与呈现逐年上升的趋势(参见表3)。同时,在这个年龄段我国女性因照料家务而中断就业的比率却接近一半,远高于男性(参见表4)5。

表3 近四年我国女性生育高峰期劳动参与率(单位:%)

注:根据2014年至2017年的《中国劳动统计年鉴》整理

表4 2017年按性别分因料理家务而失业的比率构成(单位:%)

注:根据《中国劳动统计年鉴2017年》整理

从这些数据来看,七八成的女性在生育高峰期的劳动参与率和接近一半的因料理家务而失业的女性失业率表明,我国育婴女性在面临兼顾育婴照顾(持家者、再生产者)与职业工作(劳动者、生产者)的角色冲突时,更趋向于中断职业而回归家庭。由于社会保险法尤其是养老保险法强调保费和年资的积累,连续工作一定年限作为一项常规,是获得社会保险给付的重要条件。这将导致在二孩政策下,我国育婴女性的压力会变得更加沉重。这些压力不仅包括育婴期经济的支出压力、照料子女的压力和职业中断的压力[4],还有社会保险缴费与年资中断的压力。可见我国当前的社会保险法并没有很好地平衡育婴女性个人、家庭、雇主和国家之间的利益关系。

事实上,女性牺牲自己的利益来抚育子女的行为对社会总体的延续以及社会保险基金的可持续运行有积极的不容忽视的贡献。对此德国在2001年的一项指标性判决中将之认定为非金钱给付性质的“世代保费”,其价值与金钱给付性质的保费相当6。在我国随收随付制的财务运作机制下,社会保险基金的可持续运行有赖于新生婴儿的孕育,只有如此我们才能期待在未来20年后有足够的劳动力人口,实现世代契约——平衡世代新生与老年的高风险负担的理念。在这样的前提下,如果仍然要求育婴女性在育婴期缴纳保费并对该期间中断的年资不予认可,会导致社会和国家享受育婴女性抚养造就的劳动人口红利时,却在社会保险上没有给予相应的便利和补偿,严重损害了育婴女性的社保利益。

(二)社会保险制度未能有效分摊育婴女性的经济风险

经济不安全是一个广泛的风险概念,主要由所得丧失、不充足、不稳定或支出增加等因素造成。从收入方面来看,育婴女性因要抚育子女而无法工作或工作不稳定,容易导致收入不足而陷入经济不安全;从支出方面来看,即使有收入来源,也会因为抚育子女导致成本支出增加,也容易陷入经济不安全。可见,抚育二孩的女性或家庭会更容易落入经济不安全甚至贫困状态。由于这种经济不安全不能归属于单一个人或家庭,因此需要以社会保险来予以缓解,给予育婴女性或家庭一定的育婴给付。审视我国当前与此相关的法律法规,2005年修订的《妇女权益保障法》第二十七条规定,国家发展社会保险、社会救助、社会福利和医疗卫生事业,保障妇女享有社会保险、社会救助、社会福利和卫生保健等权益。但在具体制度上,仅在2012年实施的《女职工劳动保护特别条例》第七条和第八条规定了带薪休产假的制度,对妇女的保护主要集中在“四期”(即孕期、产期、经期、哺乳期)上。对女性育婴期间的保护,仅在第九条规定了哺乳未满1岁的婴儿,用人单位应在每天劳动时间内为哺乳期的女性劳动者安排一小时哺乳时间,对于生育多胞胎的,每多哺乳1个婴儿每天增加1个小时。可见,我国对育婴女性的保护仍然处在低层次阶段,育婴期育婴女性的经济不安全未被纳入风险分摊的考量范围。虽然2015年修订的《人口与计划生育法》第二十五条明确规定,生育二孩的夫妻可获得延长生育假的奖励或其他福利待遇,但“其他福利待遇”没有出现在国家层面的法律法规中。作为我国社会保障制度核心部分的社会保险并没有有效地分担和消解育婴女性或家庭的这种经济风险,导致其在配套推进二孩政策上的功效不足。

三、二孩政策下我国社会保险法配套调适的法理基础

自助与互助互为原则发挥经济安全保障的效果是社会保险的基本特征。自助原则是指进入社会保险制度的前提是要先缴费,而互助原则则具有三个方面的内涵:其一为被保险人与保险事故发生者之间的互助,被保险人于风险发生时所领取的给付财源主要来自于其本身与其他被保险人及雇主平日所缴保费;其二为高所得被保险人与低所得被保险人之间的互助,即保费与保险给付之间并非严守对价性关系,高所得者缴纳较高金额的保费,在日后社会风险事故发生时并不会获得与保费相当的保险给付,其目的在于促使高所得者协助低所得者承担部分保险财务之责任;其三为工作人口与包括儿童、青少年与老年等依赖人口之间的世代互助[5]。

我国二孩政策目标之实现,主要仰赖社会保险制度的世代互助功能。所谓世代互助也称为世代契约或代间契约(intergeneration contract),是指代际间相互扶持的约定。社会保险基于社会价值、社会规范或法律等,要求处于“经济活跃的成人期”[6]的中间世代扶持处于经济依赖期的幼儿世代与老年世代。若无意外,每个人都会经历幼年、中年与老年,所以中年人也预期他自己在老年时可以得到当期年轻人的奉养。换言之,依循这样的生命发展路径,社会成员中的每个人从成长学习、工作养家、结婚生子、养育成人到老年退休等人生经历均大致相同,随着时间的推移,即使在“经济活跃的成人期”为他人付出较多,年老体衰时一样可获得社会保险制度的支持,从而消解了个人人生历程中的不确定性[7]。为此,社会保险需遵循世代契约原则,用这一代的缴费为上一代支付待遇给付,但这一原则也会导致当社会出现老龄化问题时,由于缴费者与待遇获得者之间原有的平衡被打破,基金收支平衡难以维持[8]。为了维持基金的收支平衡,除了提高缴费、延迟退休年龄等做法外[9],还可以通过鼓励生育以增加年轻一代的缴费能力,确保社会保险基金有源源不断的年轻的缴纳主体。在社会保险的世代契约原则中,无论是育婴者的育婴行为对社会保险基金的非金钱性贡献,还是其在作出贡献之时自身的经济不安全,均被凸显出来。然而我国社会保险基金的运作模式无论是随收随付模式(强调代际奉养),还是储蓄模式(强调自己养自己),均没有要求必须抚育后继世代,但其可持续运行却必须依赖后继世代。从我国《社会保险法》第十五条养老保险金构成来看,其主要考虑个人缴费工资、累计缴费年限、当地职工平均工资、城镇人口平均预期寿命等因素,却没有考虑个人抚育儿童的数量。

随着现代国家社会保障制度的建立,儿童从传统的私人物品变成了(准)公共物品,儿童所带来的收益从家庭独享转变为全社会共享[10]。在二孩政策的理念下,儿童这种准“公共物品”属性所带来的正外部性应当受到重视,它不仅可以解决将来雇主劳动力短缺的风险,还可以增进社会福利,是社会保险制度代代永续发展的前提。为了不切断社会保险的世代互助,有必要在实施二孩政策的背景下,将育婴行为的非金钱性贡献纳入到制度永续发展的考量因素中,以保障育婴者在育婴期的经济安全以及年老后能获得社会保险制度的扶助。

从德国的经验来看,虽然德国在作出BVerGE 103, 242(263 ff.)这项标志性判决前也曾有过争论,主要有两种反对观点,一种是由于社会保险制度要求基本的自助为前提,如果女性因养育子女而中断就业,就丧失了自助能力——即缴纳保费的能力,因此不具有所得流失的保护需求性;另一种是女性经济安全的照顾不属于社会保险承担的风险范围,而是属于一般社会政策事项,应由全体纳税人共同负担,而不应由被保险人保费加以支付,否则将破坏社会保险的公平性[11]。但自该判决承认育婴女性对社会保险制度的非金钱给付性质的“世代保费”后,将女性育婴行为导致的经济不安全纳入社会保险不再被视为违背了公平性原则。

四、二孩政策下我国社会保险法配套调适的具体策略

(一)育婴期的保费视同缴纳与年资承认

随着女性参与劳动率的不断提高,女性经济贡献的双重性逐渐被看见:一是身为工作生产者,通过劳动对社会的经济有所贡献;二是通过生养子女的再生产活动,对下个世代的经济有所贡献。因此各国在社会保险法中都不同程度地对女性育婴期保费减免和年资积累予以承认。德国为平衡父母育婴的负担,在《社会法典》第六编《年金保险法》的第五十六条第一款及第二百四十九条第一款制定了育婴期退休金优惠规定:父母之一方于3年育婴假期间继续承保,保费视同已缴纳,继续累积退休保费的保费年资7;第一百七十七条规定:子女养育期间被保险人之保费,由联邦政府直接向年金保险人缴纳8。同样,由于女性在婚后辞去工作成为家庭主妇的情况较多,日本国民年金规定,“以配偶收入作为生活来源的家庭主妇是作为第3号被保险者加入国民年金的,但其本人无需支付”[12]。在厚生年金中规定:“对于正处于育婴休假中的被保险人,若雇主向社会保险厅长官提出申请,那么该被保险人在申请所属月份至育婴休假结束日的次日所属月份为止的保费可以免交。9”2004年,日本国会通过“年金改革相关法案”,规定女性劳动者在育婴休假期间,免除缴纳养老保险金的时间,从过去的一年延长至三年[13]。在《贝弗里奇报告》中,英国基于“绝大多数已婚女性尽管没有报酬,也应视为从事重要工作”的事实,明确“已婚妇女从事的有收入的工作往往是间歇性的,因此她们在工作期间可豁免缴费”[14]。

在二孩政策的背景下,我国社会保险法也应当对女性育婴期保费减免和年资积累予以承认,以保障生育二孩的女性即使在中断缴费和年资积累的情况下,老年后依然能获得较优渥的社会保险给付待遇。具体可在《养老保险法》中借鉴德国的相关规定,对育婴父母一方在3年育婴期内的保费给予减免或视同缴费以及年资给予承认。对此,需要说明的有以下几点:第一,之所以是3年的育婴期,原因主要在于儿童3岁后父母可将其送至幼儿园予以照管。第二,被减免的保费应由国家来直接缴纳,原因主要在于这是一项国家责任,如果牵涉雇主缴费,则会招致雇主的反对,可行性较低。第三,减免与承认之对象是普惠式的,而不仅仅限于职业群体,这样不至于产生歧视,也更有利于提高广大女性的生育意愿。第四,虽然在我国育婴持家的责任主要由女性承担,但是为避免固化“男主外女主内”的传统家庭分工模式以及衍生出相关歧视女性的问题,立法上应鼓励男性也承担育婴持家的责任,因此对象不宜仅限于女性。第五,虽然从表面上看,对育婴者育婴期间的保费减免与年资承认会导致当期社会保险基金收入减少,但是一方面,目前我国劳动力人口还相对充裕,正处于在社会保险法实行此项政策的有利时期,且从全国近5年的基本养老基金累计结存来看10,其数额在逐年增加,同时逐年增加的幅度也在总体提升,这为育婴者育婴期养老保险保费减免与年资承认提供了较坚实的财政保障;另一方面,该政策的实行虽然会导致当期社会保险基金收入减少,但与长期的实质性改善社会保险基金收支平衡的效益相比,这影响是轻微的,也是可以承受的。

(二)育婴假期间育婴给付制度的构建

从域外经验来看,为消解女性生育子女的后顾之忧,加拿大、德国等发达国家均规定了育婴假并在休假期给予一定程度的育婴津贴以替代薪金所得。截止2010年,全球实行父母亲育婴假的国家已经达到49个左右[15]。加拿大育婴津贴制度主要规定在其《就业保险法》中,可见加拿大育婴津贴属于社会保险制度之所得保障的性质,而并非是基于国家或雇主对劳动者单纯的附随照顾义务而衍生的给付性质。该法第二十三条明确规定了育婴津贴的目的在于使津贴申请人可以在家照顾一个或多个新生婴儿或收养的小孩,需有小孩需要照顾为申请人资格条件,其育婴津贴之发放义务归属于联邦政府,但也不禁止各省替代性制度或雇主附加的补充性制度。日本从1995年开始,在《雇佣保险法》中规定了育儿休业给付,并将育儿休业比照为“失业”,作为劳动者职业历程中的风险事故来对待:若放任劳动者因育儿休业而无法工作,这将导致其丧失工资收入的全部或部分之状态,并且由于育儿对其后续顺利回归职场也将产生障碍,进而易导致深刻的保险事故即“失业”,为此将之比照为“失业”作为职业生活上的事故来对待,通过经济援助和促进育婴后的继续就业而提供给付[16]。日本《雇佣保险法附则》第十二条规定,在被保险者为养育一岁(被认定特别必要时,可扩大至一岁六个月)未满的孩子而休业时给付之,给付额原则上为休业开始时工资日额的40%,但在相当的时期内提高到50%。德国在2006年通过了《育婴福利和育婴时间法》,其中规定:任何居住在德国的雇员,如果和孩子共同居住,享有孩子监护权,照顾和教育孩子,就享有育婴假,并通过提供相应的福利,即每月最低300欧元、最高1 800欧元,最长时间为12个月的福利,为父母亲休假提供资助[17]。瑞典则在其现行的社会保险法中有亲职保险的规定,即当小孩还小的时候(8岁以下),父母有权离开工作岗位以担负照顾小孩的工作,在此期间国家给予一定的亲职补助金11。

可以看出各国的育婴支付制度的主要目的在于补贴父母因行使亲职无法工作而造成薪资的损失,即所谓收入减少原则。为此,就我国的现实状况来看,对于该制度在我国的建立需要说明的有以下几点:第一,育婴给付在我国社会保险法中实施的紧迫性与可行性尚未凸显。理由在于,考虑到我国盛行的家庭主义,父母为子女照料孩子的情况较为普遍,因此经济不安全对育婴期育婴者的影响或许没有想象的那么大,而加强保护后,对生育意愿的影响也未必有多大,但从有利于妇女、儿童发展及社会保险基金长期收支平衡的角度来看,我国也实有必要建立育婴给付制度。第二,由于育婴给付对雇主影响较大,因此其在我国的可行性还需要深入研究。一方面,育婴假有人力运用上的诸多不便之处,由于需要支付使用代替劳工的相关成本,雇主方面会产生人力调配的难题;另一方面,育婴给付待遇在财源筹措上,各国是否需要雇主来分担并不统一,因此其具体实施方式还需要深入研究。第三,育婴给付适宜采用社会保险模式并由个人、雇主与国家三方分担保费,而不是国家通过税收的方式来筹措财源。理由在于育婴给付以育婴者的薪资保障为直接目的,从加拿大和日本的经验来看,二者均将之放置于就业或雇佣保险法中,将之比照为“失业”。因此,育儿给付在设计上也应放置在分摊风险的社会保险机制中。第四,将育婴期育婴者的经济不安全交由社会保险制度来予以消解,要考虑的一个重要问题是,将育婴保险设立为社会保险制度的单独项目还是纳入到失业保险等其他险种项目当中?对此,日本的做法可供借鉴,即将因育婴导致职业中断丧失收入来源比照为失业而纳入失业保险当中予以规定。第五,个人、雇主与国家三方各分担三分之一的保费。理由在于,虽然分娩育婴一般属于个人或家庭的选择问题,但育婴给付包括保障育婴女性经济安全与儿童权益以及提升人力资本等效益,个人、雇主与国家在此均受有较大的正外部性影响。因此关于三者之间具体的保费负担,个人、雇主与国家的责任大约可以看作是不分上下,笔者认为较为谨慎的做法是采取三者分别负担三分之一的保费责任。

(三)抚育子女者与无子女者间的差别对待

面对风险共同体中不同族群的差异,带有追求实质公平特质的社会保险法律制度积极地对人进行差别对待:高所得者与低收入户、独立营利者与受薪劳动者、劳动者与退休者、单身者与已婚者、怀孕育婴抚养子女者与无子女者等,他们在社会保险法规中被赋予不同的义务与权利[18]。从而使得经济优势者缴纳的高保费平衡经济弱势者缴纳的优惠性保费。

从上文的分析可知,其一,抚育子女者由于抚育子女的行为造就了未来的就业人口,从而增加了社会保险基金的缴费来源,对社会保险基金作出了非金钱性的贡献,因此使得无子女者的老年、疾病等风险在老龄化社会中仍可得到保障;其二,抚育子女者由于收入减少和支出增加会导致其陷入经济不安全,从而成为与无子女者相比的经济弱势群体。基于此,为加强社会保险减轻抚育子女家庭负担的社会衡平责任,德国《社会法典》第十一编《社会护理保险法》第五十五条第三款规定,年满23岁后的无子女之被保险人须多负担0.25%费率的附加保费12。

在二孩政策下,我国社会保险法应看到抚育子女者与无子女者之间的经济与贡献差异,在保费缴纳上予以一定的差别对待,如此不仅可以发挥抚育子女者与无子女者之间的互助,平衡抚育子女者的优惠性保费,也可在更大程度上有利于提高生育意愿。需要说明的是,笔者提出的此项建议,在我国的现实状况下,主要是一种探讨层面的意义,理论上虽具有可行性,但应该看到,为推进二孩政策的实施,我国社会保险法主要是在采取鼓励生育和在如何消解育婴带来的经济不安全上努力,因此更多的是往优惠性、奖励性而非处罚性方向调适。

五、结 语

我国社会保险法在应对育婴导致的育婴者经济风险、职业风险等问题上,比其他发达国家要滞后。二孩政策背景下,有必要强调社会保险的世代互助功能,才能凸显出将来社会保险基金的收支平衡有赖于育婴女性决定生育以及育婴者悉心照顾幼婴所带来的公共利益。因此如何通过调适社会保险法律法规来更好地推进实施二孩政策,是本文研究的主要目的。据此,笔者对我国社会保险法的配套调适策略提出了三项主张:首先,育婴期育婴者继续承保,保费视同已缴纳,继续累积保费年资,以使得育婴者老年退休后仍可获得较为优渥的养老保险给付;其次,构建育婴假期间的育婴给付制度,以保障育婴者在育婴期的经济安全;最后,实质公平下抚育子女者与无子女者间的差别对待,以平衡抚育子女者的优惠性保费。然而,考虑到我国当前社会保险的复杂性,这三项主张在我国实施的紧迫性是依次降低的,其具体设计需多门学科进一步的合力研究。

参考文献

[1] 人民网.人口发展战略需更具前瞻性[EB/OL].[2019-03-10].http://cpc.people.com.cn/n1/2018/0124/c415067-29784042.html.

[2] 国家统计局.人口抚养比[EB/OL].(2019-03-05)[2019-02-27].http://data.stats.gov.cn/search.htm?s=人口抚养比.

[3] 国家统计局.人口出生率[EB/OL].(2019-03-05)[2019-02-28].http://data.stats.gov.cn/search.htm?s=人口出生率.

[4] 彭西哲.实现全面二孩政策目标需要整体性配套[J].探索,2016(1):71-74.

[5] AHOLA-LAUNONEN J.Humanity and social responsibility,solidarity,and social rights[J].Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics,2016(2):176-185.

[6] 戈斯塔·埃斯平-安德森.转型中的福利国家——全球经济中的国家调整[M].杨刚,译.北京:商务印书馆,2010:130.

[7] 王健.论社会保险权的财产权属性[J].学术交流,2019(9):104-113.

[8] 刘冬梅.新挑战与新应对:社会保险筹资机制的变迁及其在中国的发展[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2017(4):43-53.

[9] 张荣芳.共享发展理念体系下社会保险体系的完善[J].东岳论丛,2019(2):131-138.

[10] 马春华.儿童养育责任的集体分担[J].青年研究,2015(4):66-75+96.

[11] FRANZ R.Das Bundesverfassungsgericht und der Kinderlastenausgleich[J].NZS,1993(5):81-88.

[12] 宋健敏.日本社会保障制度[M].上海:上海人民出版社,2012:134.

[13] 李宇征,王云胜.日本女性社会保障政策评析[J].中华女子学院学报,2008(5):74-78.

[14] 贝弗里奇.贝弗里奇报告——社会保险和相关服务[M].劳动和社会保障部社会保障研究所,译.北京:中国劳动社会保障出版社,2004:51-53.

[15] 李西霞.生育产假制度发展的国外经验及其启示意义[J].北京联合大学学报(人文社会科学版),2016(1):100-106.

[16] 菊池馨实.社会保障法制的将来构想[M].韩君玲,译.北京:商务印书馆,2018:156.

[17] 谢增毅.德国妇女权益保护的立法与实践[J].中国社会科学院研究生院学报,2012(4):60-64.

[18] ALTMAN N J.The striking superiority of social security in the provision of wage insurance[J].Harvard Journal on Legislation,2013(1):109-168.

注释

1根据联合国人口老龄化标准,老龄化社会是指一个国家60岁以上人口或65岁以上人口占总人口数的比例部分分别超过了10%或7%时,这个国家就进入了老年型社会或老年型国家。

2人口抚养比是指,总体人口中非劳动年龄人口数与劳动年龄人口数之比。

3数据来源于人社部发布的《2007年人力资源与社会保障事业发展统计公报》与《2017年人力资源与社会保障事业发展统计公报》。2018年的数据统计口径发生变化,故此项统计数据更新到2017年。

4参见周晖的《“全面二孩”给社会保险带来什么》,载于《中国劳动保障报》,2015年11月6日,第3版。20年以后,即2036年,2016年全面二孩政策下出生的孩子满20岁,基本进入劳动力市场,成为社会保险费的缴纳者。二孩政策对社会保险基金的作用是长期才能显现的,这将导致在为配套实现二孩政策目标时,会产生一些短期不利于社会保险基金收支平衡的影响,如生育意愿的提高会导致生育基金的过多支出,再如育婴者增加会导致劳动力市场上中断劳动力就业的人数增加,短期内反而减少了缴纳保费的人数,等等。但是这些短期的不利影响与长期的实质性改善收支平衡的效益相比,是轻微的。

5从我国的情况来看,照顾子女、赡养老人等料理家务的照顾者角色主要由女性在承担,因此为便于观察和凸显问题,本文的视角主要定位于育婴女性。这却容易在直观上强化“男主外女主内”的传统价值理念,从而间接性地造成歧视女性的结果,不利于女性的职业发展。需要说明的是,这是一种社会现象,本文的目的在于通过阐述这种社会现象而更好地说明二孩政策下社会保险法所忽视的问题。

6BVerGE 103,242(263 ff.).参见:CLASEN J,VAN OORSCHOTW.Changing principles in european social security[J].European Journal of Social Security ,2002(2):89-115.

7§§ 56 Abs.1,249Abs.1 S.1 SGB VI.

8§ 177Abs.SGB VI.

9日本国民年金的被保险人包括三类:个体经营者等人员被称之为第1号被保险人;加入厚生年金与共济年金制度的被保险人称之为第2号保险人,如公司员工和公务员等;第2号被保险人的被抚养配偶则称之为第3号保险人。参见宋健敏:《日本社会保障制度》,上海人民出版社出版,2012年版,第148页。日本育儿期间免除被雇佣者保险的保险费具体规定在《厚生年金法》第八十一条第二款以及《健康保险法》第一百五十九条。

102019年末全国基本养老保险基金累计结存为62 873亿元,2018年末为58 152亿元,2017年全国基本养老保险基金累计结存为50 202亿元,2016年为43 965亿元,2015年为39 937亿元。数据来源于人社部发布的《2015年人力资源与社会保障事业发展统计公报》与《2018年人力资源与社会保障事业发展统计公报》。

11亲职补助金与亲职假配套实施,可以弹性使用,即可以领取全天或一部分(3/4,1/2,1/4,1/8)。补助金的额度为390天可领取工资的80%,每天可领取60克朗。如果没有工资或收入低,则可每天请领180克朗。参见李思然:《瑞典社会政策视域的性别平等政策研究》,哈尔滨工业大学博士论文,2019年3月。瑞典的社会保险费(包括亲职保险、健康保险、失业保险等)包含在税收之下,而并非是与税收分离征收的各项保费,与我国不同。由于国情差异较大,瑞典的亲职保险可借鉴性较低。但笔者将其列为参考借鉴的对象之一,目的主要在于引起公众对育婴公共责任的认可,凝聚社会共识。

12§ 55 Abs.3 SGBXI.