摘要:王琰的《冥祥记》作为“释氏辅教之书”的代表作, 研究者每以“程式化情节”“文字简单”“无技巧可观”等加以评论, 缺乏了解之同情的态度, 以致未能充分如实地对其加以诠释。所幸近年学界对此类作品的研究视野日渐扩大, 逐渐显现同情理解的认识。王琰作为一个佛教信徒, 编撰《冥祥记》是由其“信仰心”发动的宗教行为, “情节是否有趣”并非其重点, 依循经典、弘扬正法才是他的目的。基于宗教信仰的视点, 从《冥祥记》的辅教特性出发, 可以见出王琰宣扬与传述观音信仰故事的独特心理与细腻抉择。

关键词:《冥祥记》; 观音信仰; 救度;

On the Stories about Guanyin Belief in WANG Yan's Ming Xiang Ji

王琰的《冥祥记》一书, 据其自序可知, 系感于观世音金像显验而作, 所谓“循复其事, 有感深怀;沿此征觌, 缀成斯记”.该书见诸着录者颇多, 《隋志》杂传杂类着录10卷, 两唐《志》同, 《新志》改入小说家类。论者或以为《冥祥记》所采虽有《搜神记》《搜神后记》《灵鬼志》《幽明录》《应验记》等书少数材料, 但颇少雷同, 绝大部分都是新出, 从汉至齐, 搜罗颇广, 部头较大, 所存遗文也较多, 是六朝“释氏辅教之书”的代表作[1].关于《冥祥记》的研究, 目前有王国良的《冥祥记研究》[2]一本专着。王国良对鲁迅《古小说钩沉》所辑录的百余条佚文进行了详细考订、辨识、整理, 其编成的《冥祥记研究》为最完备的《冥祥记》读本。据此为基础, 王国良完成了《冥祥记》130则的最新版本, 并提供了佚文出处及相关资料参照表。在《冥祥记研究》中, 作者还以宽广的视野分析了这部“释氏辅教之书”的种种主题取向, 进一步揭示了这部书丰赡的内涵及其宗教、历史等多元价值。至于《冥祥记》的其他相关研究, 还有曹道衡的《论王琰和他的〈冥祥记〉》[3]、孙昌武的《关于王琰〈冥祥记〉的补充意见》[4]、陈星宇的《佛教中阴说与〈冥祥记〉“还魂”故事》[5]等成果。曹道衡、孙昌武侧重对王琰生平及其作品背景的考察, 陈星宇则从文学与宗教的关系角度, 对其中的“还魂”故事加以论析。大体而言, 这些研究成果对于《冥祥记》的文本内容尚缺乏充分挖掘。究其原因, 一方面, 是这部作品的属性使然。像《冥祥记》这类作品, 我们尽管通常将其归之于志怪小说, 但因其文学性不强, 在研究中往往视其为“次文类”, 一概以“程式化情节”“文字简单”“无技巧可观”等语言加以评论, 致使这类佛教小说的内涵与价值长期未得到如实和充分的诠释。另一方面, 也可能与当前的学科分类有关, 研究者往往将自己的研究归于某一学科门类, 缺乏更为宏阔的学术视野以及跨学科的研究意识与研究能力。王琰的《冥祥记》作为“释氏辅教之书”, 其中蕴含着历史、宗教和文学价值。本文基于其宗教属性与辅教目的, 选取其中篇幅较大的观音信仰故事作为一个了望的窗口, 以了解之同情的态度加以观照, 并以此探究其文本特色与宗教内涵。

一、《冥祥记》中观音信仰故事的人物分析

王琰《冥祥记》辑录131则故事, 其中观音信仰故事共有35条 (其中“竺长舒”故事重复) , 超过总条目的四分之一。通过对这些故事的文本分析, 可以发现故事中的主人公身份多元, 涉及各个阶层, 且有女性人物形象出现。

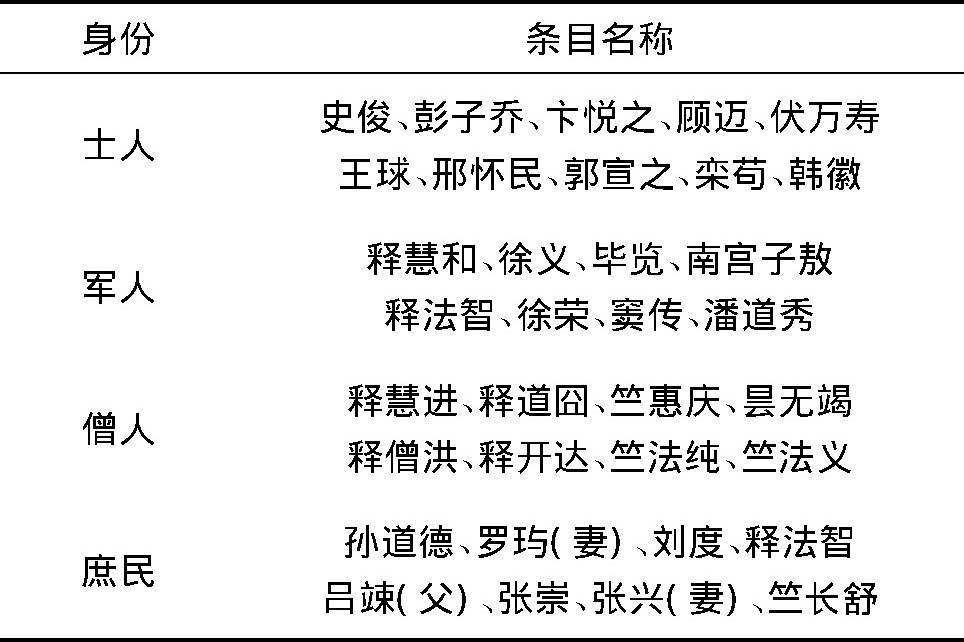

在《冥祥记》中, 观音信仰故事中涉及的主要人物有四种身份, 即士人、军人、僧人和庶民, 且四种身份的人数大致相当, 士人10人, 军人8人, 僧人8人, 庶民8人 (详见表1) .

从这种身份的设定我们可以看出, 王琰《冥祥记》的受众并不一定是士族, 它所表达的是贵族、士人与庶民共同的宗教关怀。然而, 在中国佛学史的论述中, 学者通常将六朝时期的佛法传播分为理、教二端:所谓理者, 即为上层次的佛教, 着重佛教义理的辨析, 常摄入《老》《庄》, 援儒济俗;言教则死生事大, 笃行为上, 多为百姓所信奉[6].这种以信仰者所属阶级所作的区分, 显然在观察《冥祥记》这种“释氏辅教之书”时, 是扞格难入的。鲁迅曾经指出, 释氏辅教之书“大抵记经像之显效, 明应验之实有, 以震声世俗, 使生敬信之心”[7].

观音信仰故事中这种身份设定的覆盖性, 体现了佛教的平等观。佛教中的“平等”一词, 是梵文Upeksa的意译, 简称“等”.《佛学大辞典》解释为“对于差别之称。无高下浅深等之别曰平等。”[8]任继愈主编的《宗教辞典》解释“平等”, “意谓无差别, 或等同。指一切现象在共性或空性、唯识性、心真如性等上没有差别”[9].这种平等大致体现在两个方面, 即地位平等和性别平等。佛经中很多经文都论及地位平等。如《别译杂阿含经》卷五中说:“不应问生处, 宜问其所行, 微木能生火, 卑贱生贤达。”[10]第2册第9页又如《长阿含经·小缘经》中说:“汝今当知, 今我弟子, 种姓不同, 所出各异, 于我法中出家修道, 若有人问:汝谁种姓?当答彼言:我是沙门释种子也。”[10]第1册第37页故佛陀在接收出家弟子时, 不问其属何种姓、不论其地位尊卑, 均一视同仁。所以, 从王琰《冥祥记》观音信仰故事中主人公的身份设定, 我们可以看到这些人无论高低贵贱、富贫贤愚, 只要虔诚信仰, 都得到了观音的显验。

《冥祥记》观音信仰故事涉及34个人物, 其中女性2人, 即罗玙的妻子费氏和张兴的妻子。她们的境遇虽有不同, 但都在劫难之时因为勤于念诵经文而获得救度。虽然这类故事中的女性人物形象数量很少, 但从宣教角度而言, 至少也传达了这样一个理念:观音的救度是无性别差异的。事实上, 释迦牟尼自创教始, 便从佛性一如的理论出发, 论证了男性和女性的信仰、智慧、德行在佛法中是无差别的, 即“形有男女, 性无彼此”, 实现了解脱上的男女平等。在《法华经》的“提婆达多品第十二品”中, 佛陀明示女人也能成佛。在《杂阿含经》《增一阿含经》等经文中, 均载有佛陀时代比丘尼活跃的状况及弘法卫教的卓越风姿。《华严经·入法界品》记述观音对善财童子说:“善男子, 我已成就菩萨大悲行解脱门。善男子, 我以此菩萨大悲行门平等教化一切众生, 相续不断。善男子, 我住此大悲行门, 常在一切诸如来所, 普现一切众生之前。”[10]第10册第367页可见, 观音的大悲行门是绝对平等地教化一切众生, 也必然是普现于一切众生之前。

事实上, 王琰《冥祥记》中所体现的佛教平等观, 也契合了当时的社会背景。南北朝时期, 门阀士族制度盛行, 这就导致一部分地主阶级的下层士族不满豪门大族的控制, 在经济和政治上谋求与世族豪门同等的发展机会。这种时代性的权利诉求反映在宗教思想和伦理学说上, 使得佛教的“佛性平等”思想得到广泛认同。对于广大庶族阶层的劳苦大众来说, 在现实生活中遭遇困窘与苦难, 绝望而无奈, 佛教宣扬的平等思想虽然只能是精神上的平等, 但对他们来说也是一种莫大的安慰, 一种精神支撑。

二、《冥祥记》中观音信仰故事的救度解读

根据《冥祥记》中35则观音信仰故事的分析, 我们发现王琰在搜集这些故事时, 显然贯彻了“经文的通俗解说”这一理念, 这也符合其作为“辅教之书”的属性。因此, 从故事传述的观音救度中, 可以看出王琰在人物故事情节安排上对佛法的皈依。

(一) 观音救度的实践法门

在观音救度故事中, 体现经文最明显旨意的是观音法门的实践方法, 也就是获得观音救度的具体操作程式。经分类整理, 《冥祥记》中观音信仰故事涉及的34人中, 其所持法门共有3种, 分别为称名、诵经和造像。其中, 尤以“称名”“诵经”二者为最, 共有33人。这也就意味着所持“造像”法门的只有1人, 即史俊。

按理说, 佛教造像作为佛教文化中的重要组成部分, 自佛教创立初期就发挥着其表达佛教思想、辅助佛教修行、增强佛教情感、传播佛教理念等功效。那么, 为什么王琰只选取了一则呢?通过进一步研究发现, 造像多为上层士人的一种实践法门, 佛教传入中国后, 借用神应, 拉拢上层士人, 鼓励造寺、建塔等护持佛教发展, 同时倡导礼佛、敬塔、诵经等简单易行的宗教实践。我们从《冥祥记》关于史俊“有学识, 奉道而慢佛”等描述中, 可以辨识出其士人的身份归属。因此, 从宣教的角度而言, 造像的可效仿性差, 没有普适性, 因为世人并非都有能力造观音像。而“称名”“诵经”的操作性更强, 也是佛经中反复强调的实践方法。如在《华严经》中作愿言:“愿诸众生, 若念于我, 若称我名, 若见我身, 皆得免离一切怖畏。”[10]第10册第367页再如在《悲华经》中自述本愿曰:“愿我行菩萨道时, 若有众生受诸苦恼、恐怖等事, 退失正法, 堕大闇处, 忧愁孤穷、无有救护、无依无舍, 若能念我、称我名字, 若其为我天耳所闻、天眼所见, 是众生等, 若不得免斯苦恼者, 我终不成阿耨多罗三藐三菩提。”[10]第3册第185页又如在《法华经·普门品》中释迦牟尼说, “观世音菩萨有如是等大威神力, 多所饶益, 是故众生常应心念”“众生皆应受持观世音菩萨名号”“受持观世音菩萨名号, 得如是无量无边福德之利”.[10]第9册第57页可见其对众生流露出的苦口婆心。

结合《冥祥记》中的观音故事, “称名”“诵念”的方便法门也有其自身的合理性。在“称名”的故事中, 我们发现, 大部分信众不论是饱读诗书的士大夫、拼战沙场的武夫, 还是白衣走卒, 他们念诵观音名号都是在紧急危难、绝望无助之时, 而不是在闲暇的平时。也就是说, 这种法门对普通大众而言, 更多具有临时的功用, 不像正式的修行僧人那样有一个长期的、更为高远的成佛目标。所以, 它更贴近现实、更合乎平素的修行, 也更符合中国现世的、功利的民族特性。根据葛兆光对一般民众的调查:“读过宗教书籍五种以上的, 一个也没有, 读过宗教书一种的也只是百分之十二, 有百分之八十几是一本书也没有读过的。”[11]175虽然这是当代的调查数据, 但是远在南北朝时期, 平民阶层的素养并不会比当代社会高, 中国民间素来“对于宗教的深奥道理其实并不那么注意, 很多民众是从生活实用方面来信仰各种宗教的, 只要有用, 就相信, 要是太抽象太高深了, 也没有必要去信仰”.所以, “古代中国民众的宗教信仰, 并不是一种想象中的、单纯而虔诚的宗教信仰, 而是一些很实际的信仰”[11]117.可以说, 王琰正是抓住了中国信众的这一特质, 才致力于搜集那些“有求必应”“称名必救”的故事。从宣教的效果而言, 这类故事应当能得到很好的反响与回应。

(二) 观音救度特色

王琰《冥祥记》中的观音救度大体依据《法华经·普门品》中诵观音可以“避难”“满求”的诸种情况, 其中“避难”33条, “满求”2条。

所谓“满求”就是观音满足众生求子之愿。《法华经·普门品》云:“若有女人, 设欲求男, 礼拜供养观世音菩萨, 便生福德智慧之男;设欲求女, 便生端正有相之女。”[10]第9册第57页这是佛经中关于观音“满求”男女最明确的记载。值得注意的是, 从经文中可以看出, 在原始佛教中, 观音满足人的生育愿望是不分男女的。不过, 在王琰《冥祥记》中仅有的两则观音“满求”的故事中, 生的都是男孩。我们虽然不能据此认定这是王琰有意为之, 但从观音“满求”故事在中国的发展看, 观音由印度佛教中送男也送女逐渐演变为一位送男的生育神。

事实上, 在古印度佛教中, 观音的“满求”并非其主要效显, “避难”才是它的主要功能。据《法华经·普门品》可知, 观音主要救度众生免于七种危难, 即火、水、风、刀杖、恶鬼、枷锁、怨贼。王琰《冥祥记》选取的观音故事基本反映了这些情况。为了对这些观音故事作进一步考察, 这所谓的七种危难也可以统分为“自然因素”和“人为因素”两类。据统计, “人为因素”相较“自然因素”故事的比例略高。这表明, 这两类危难对于众生而言都彰显着同等的效力。在中国古代小说里, 市井小民将命运时势的拨弄一向归之于“天命”[12], 不管天命是多么令人无法接受, 中国人总是“敬畏天命”.在古代社会, 自然因素是人们无法抗拒的一种“天命”, 随着佛教的传入, 卑微人物在无力无奈的哀鸣中抛却天命的意志, 将自己的性命托付于观音菩萨。于是我们在《冥祥记》中可以看到:“吕竦”条中, 吕竦的父亲面临覆溺时, “唯归心观世音, 且诵且念”;“竺长舒”条中, 竺长舒在火灾中“唯至心诵观世音经”.另外, “天命”在乱世中以无情的威严否决了所有的悲叹饮泣。分裂动荡的南北朝, 人命微贱, 死亡的阴霾时常萦绕在每个人的身旁。所以, “人为因素”的危难显得更为突出。王琰《冥祥记》中故事选择的比例, 也正反映出这样一个事实。

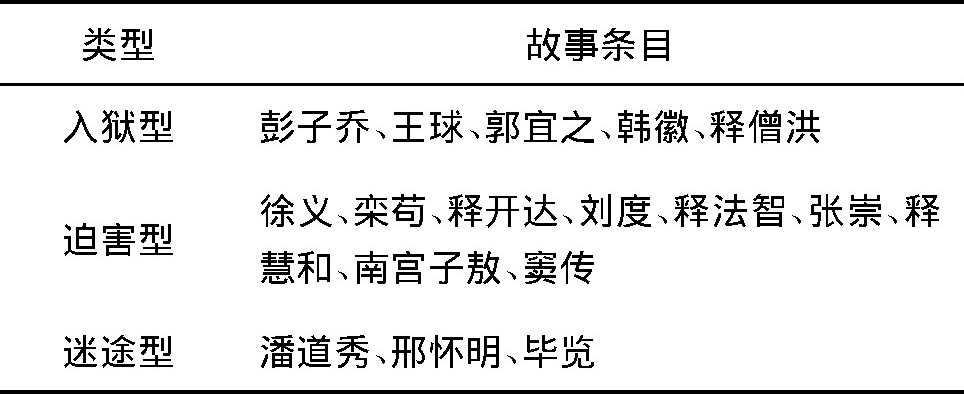

那么, 我们通过进一步分析“人为因素”的诸种情况, 大致可以将其细分为“入狱型”“迫害型”“迷途型”三类 (详见表2) .

表2为《冥祥记》中观音“避难”故事中“人为因素”的分布情况。从“人为因素”牵涉的类型看, 实则折射出当时的社会时代背景状况。无论是“入狱型”“迫害型”, 还是“迷途型”, 大多与战争有关:要么因失守入狱, 例如“王球”条“以元嘉九年于郡失守, 系在刑狱”.要么因战乱迷途, 例如“潘道秀”条“尝随军北征既而军小失利。秀窜逸被掠, 经数处作奴, 俘虏异域, 欲归无因。少信佛法, 恒志心念观世音。每梦寐, 辄见像。后既南奔, 迷不知道;于穷山中, 忽睹真形, 如今行像。因作礼。礼竟, 豁然不觉失之。乃得还路, 遂归本土”.要么因敌军迫害, 例如“窦传”条“永和中, 并州刺史高昌, 冀州刺史吕护, 各权部曲, 相与不和。传为昌所用, 作官长。护遣骑抄击, 为所俘执”.另外, 也有暴君的酷虐, 如“刘度”条“欲尽灭一城”, “南宫子敖”条“合城数千人皆被诛害”等。

南北朝时期是个多事之秋, 南北对峙、地方抗争与朝代更迭, 战火纷飞成为当时社会的常态。王琰在撰写《冥祥记》时, 并非仅仅扎根于其自序所言的个人关于观音信仰的神异经历上, 更契合了当时的社会现实。根据小南一郎的研究, 六朝“应验记”故事所代表的佛教信仰, 乃是以吴地士人为中心, 重视佛法与日常生活修养结合的新兴信仰, 其特色在于让人感觉“圣灵极近”[13].这种切合现实的观音故事讲述方式, 无疑能触动大众内心深处的宗教情怀, 从而增强《冥祥记》的宣教效果。

此外, 从“入狱型”的分析中, 我们也可看出佛教的善恶观。5则有关“入狱”的故事中, 涉及彭子乔、王球、释僧洪、郭宣之、韩徽等5个主要人物, 呈现的是“罪人得救”的救度事迹。这些人物中有僧有俗, 他们的罪因大抵是触犯国家法律或违守失职。除了郭宣之、韩徽是因为“连坐”被囚禁外, 其余3人都有明显的犯罪事实。其中, 彭子乔是“触忤太守沈文龙”, 以下犯上而被执;王球则是“坐遭贼失守”[14], 玩忽职守而下狱。如果以儒家伦理观来检视, 这两人皆违反了“忠于己职, 素其本位”的忠义观。至于释僧洪则属于明显的“违法乱纪”, 无视国家法令。这些有悖于儒家伦理价值观的故事的传述, 无疑呈现出一种对中国传统文化产生极大震撼的救度精神。如果从儒家“仁善”的角度观之, 是并不妥当的, 需要回归到佛教的“善观念”来加以观照。

翻阅佛教经文, 其中对善恶有如下定义:“顺第一义谛起名为善, 背第一义谛起名惑”[10]第24册1021页。“所谓善者, 止观妙药, 烧减乱想, 是故说曰诸善奉行。”[10]第4册第741页“善根者, 不贪、不恚、不痴, 一切善法从此三生, 故名善根。”[10]第26册第23页“胜义善者, 谓真解脱, 以涅盘中最极安隐众苦永寂, 犹如无病……胜义不善, 谓生死法。由生死中诸法皆以苦为自性极不安隐, 犹如痼疾。”[10]第29册第71页由此看来, 佛法中的“善法”是相应于“涅盘”“解脱”和“缘起性空”的。正统佛教的善观念是宗教意义的善和世俗意义的善的完整结合, 其中宗教意义的善是基础, 世俗意义的善是前者的延伸。在修持过程中, 二者虽然占有同等重要的地位, 但宗教意义的善始终居于主导地位。这就不难理解, 观音为什么对待这些违禁犯令的罪囚能够一视同仁。事实上, 从《妙法莲华经》中, 也可以看到观音的法门是以“若有无量百千万亿众生受诸苦恼, 闻是观世音菩萨, 一心称名, 观世音菩萨即时观其音声, 皆得解脱”[10]第9册第56页作为其救度的特色。这也就意味着, 循规蹈矩的“仁善”之人, 他们获得救度并非因为其伦理道德意义上的修养, 那些违法乱纪之人, 或许其内心依旧光明正大, 或许其确实有意为之, 但是不管其动机如何、事由如何, 这些都非观音菩萨救度的考量因素。也就是说, 观音的救度对象不在于我们传统意义上的“仁善”之人, 而是设限于“受诸苦恼”的芸芸众生。

然而, 值得注意的是, 在六朝之后, 观音菩萨普度众生的大慈大悲在中国儒家伦理的濡染下, 逐渐出现如孙昌武所评论的现象:“这无所不能的神明在民众中得到了普遍的欢迎, 但在普及中必然淡化其本来的救济思想而加入中土意识成分, 从而渐渐成了中土意识的一般赐福消灾的善神、福神了。佛教在中国的发展中, 与传统伦理道德的不可克服的矛盾是它的弱点”[15].儒佛融合日渐发展出以“仁善”取代“解脱至善”的中国化佛教伦理。从某种意义上说, 王琰《冥祥记》中观音信仰故事体现出的“慈悲”特质, 是对佛陀本怀与佛法原义的深契的衍化, 展现出佛教在中国传播的一种初始样貌。

三、结语

对于王琰《冥祥记》中观音信仰故事的考察, 必须结合当时社会佛教信仰的环境, 从作者的宗教信仰与辅教立场出发, 体悟其搜集传述相关故事的意趣, 方可见得其编撰《冥祥记》的用心以及依循经典“弘扬正法”的宣教特色。这也正体现出《冥祥记》作为志怪小说的宗教属性。在明了这类志怪小说“辅教之书”的宗教属性之后, 我们就应该以了解之同情的态度去观照它们。王琰作为一个佛教信徒, 编撰《冥祥记》是由其“信仰心”发动的宗教行为, 我们不应以“情节是否有趣”来对其求全责备, 而应从其宣扬与传述佛法的独特心理与细腻抉择中发掘《冥祥记》的文本特色与价值内涵。

参考文献

[1]李剑国。唐前志怪小说史[M].天津:南开大学出版社, 1984:415.

[2]王国良。《冥祥记》研究[M].台北:文史哲出版社, 1999.

[3]曹道衡。论王琰和他的《冥祥记》[J].文学遗产, 1992 (1) :26-36.

[4]孙昌武。关于王琰《冥祥记》的补充意见[J].文学遗产, 1992 (5) :116-118.

[5]陈星宇。佛教中阴说与《冥祥记》“还魂”故事[J].文艺评论, 2013 (12) :68-71.

[6]汤用彤。汉魏晋南北朝佛教史[M].武汉:武汉大学出版社, 2008:282-283.

[7]鲁迅。中国小说史略[M].上海:上海古籍出版社, 2006:29.

[8]丁福保。佛学大辞典[M].新1版。北京:文物出版社, 1984:429.

[9]任继愈。宗教辞典[M].上海:上海辞书出版社, 1981:249.

[10]高楠顺次郎, 渡边海旭, 小野玄妙, 等。大正新修大藏经[M].日本大正一切经刊行会, 1934.

[11]葛兆光。古代中国文化讲义[M].上海:复旦大学出版社, 2007.

[12]龚鹏程。天命思想在中国小说里的运用[G]∥中国小说史论。北京:北京大学出版社, 2008:102.

[13]观世音应验记三种[M].孙昌武, 点校。北京:中华书局, 1994:73.

[14]观世音应验记三种译注[M].董志翔, 译注。南京:凤凰出版社, 2002:110.142.

[15]孙昌武。中国文学中的维摩与观音[M].北京:高等教育出版社, 1996:403.