一、语言的“三性”与语用模式

信息大爆炸是 20 世纪最大的语言背景,语言成了这个时代最突出、最急切的问题。语言代替认识论成为语言论转向的核心,引领了人们对语言属性、本质进行一场彻底的“洗礼”与反思,酿成堪称划时代的“范式”革命。语言学也以空前的进展成为领先的学科。从普通语言学教程到后精神分析,一路出现诸多钩深致远的新说。索绪尔的“共时研究”奠定了结构主义符号理论,“语言”与“言语”、“能指”与“所指”成为进入现代语言学的金钥匙。布龙菲尔德用刺激—反应论解释语言的产生和理解过程,走出了另一条“物理主义”的道路。他制定描写语言结构的总框架,为认知语言学奠定了基础。维特根斯坦脱出早期纯净安静的逻辑世界,转向普通喧闹的日常语言交流———日常语义规则作为意义的标准,为语用学提供了新的启明。海德格尔更是把语言视为宇宙万物存在的居所,“人以语言之家为家”,他从生存之“畏”转向“诗意的栖居”,用荷尔德林的诗作树立理想的语言标杆,成为 80 年代以降,对大陆诗界影响最为深远的一面诗语旗帜。伽达默尔的整个阐释学则将语言与存在推向“合一”的道路,给后来的存在论带来深刻启示。乔姆斯基的“转换生成语法”建立了一整套形式化的演绎系统———有限的语法规则,能生成无限的符合语法的句子,终于落实为现代语言技术化与可操作性的结合。拉康则从精神分析学角度揭示人的无意识离不开语言,着眼于能指与所指的“裂缝”,他始终坚持言语的私密性,最符合现代人私密化的写作旨趣。

语言论转向的洋面上,可谓千帆竞发百舸争流,在科学主义与人本主义两大航道上,人们沿途领教了语言中心论、语言超越论与语言还原论的种种景观。语言论转向的最大影响是语言成为巨大的言说存在和凸显了自身魅力的无限可能。这些影响对中国现代诗学来讲,似可“坐实”到语言的自主性、自足性乃至不及物的语言策略上。不是吗? 中国现代诗学一旦摆脱认识论禁锢,短短几十年,便迅速而热烈地展开极为丰富的命题:“语言的觉醒与反叛”“语言的狂欢与游戏”“语言的发现”“语言的梦想”“对语言本体的沉浸”“语言自身的呈现”“诗写语言”“人与语言搏斗”,诸如此类的争辩,一再触动我们深入关于语言工具性、语言本体性和语言诗性的再思考。

辩证地说,我们是根本无法也不可能摈弃语言的工具性的,它作为人类特有的符号系统,既是人类表达思想情感、与人交流的主要手段,也是人认识自我、了解他人、把握客观世界的工具。在哲学层面,它是思想的载体,阐释、规范和界定人的思维; 在文化层面,它是承载文化信息的容器,是传播和发扬民族文化传统和人类文明的媒介,维系人与世界各种关系的基本纽带。它的工具性最直接体现在日常交流、交际的实用目的。

但是,工具性仍满足不了人类的精神需求,语言最终还要走到“家”。“所有人类活动中,语言最足以表现人的特点,它构成人的一部分”,是人感知、理解世界的形式。“人按照语言形式来接受世界,这种形式决定了人的思维、情感知觉和意识格局。语言之外的世界是难以想象的,因此语言就是我们的世界。”

语言 = 人 = 存在 = 世界———四种不同界面构成的共同体,使人获得与万物相亲相近的稳定感与安全感,它是人安身立命的基础。

而语言的诗性,则属于非功利的审美接纳与表达,“语言是存在本身的又澄明着又隐藏着的到来”它的一个重要特点是以“敞开”方式出场,又以“隐藏”的方式现身,因此,它的最高范式必将引出诗与诗意———即诗性“是存在的神思,是由沉沦晦蔽升往澄明敞亮的甬道,也是由浑沦絪縕的深渊升入天光四射的巅峰的阶梯。语言、诗、生命原本是三位一体的东西,真正的语言是诗的语言,真正的诗性是人的本性,人类将在语言的虹桥上走进诗意的人生。”

语言的诗性促使诗成为语言的极致。那是一种虚拟的审美意向,丰盈的感性空间,幻美的自由王国,无须验证的假定性世界。它远离实用,陶醉于自主自为的审美氤氲,朝向境界与意味开放,独立于物质世界的、具有对精神灵魂的净化倾向。

故而,语言与人的存在生死攸关,诗性对语言的净化提升,导致了人们对语言充满永无穷尽的求索,从追踪语言起源到形成过程; 从探询基本功能到未来前景; 研究范围小至语素、语词、语义、句法,中到语用、话语分析; 大至语言与文化、语言与意识、语言与心理、语言与生命等的互动,一直伴随着人类的成长。面对语言,人们从来没有陷入这么深的自豪与苦恼: 人的思维过程即语言过程,人的世界即语言的世界,人类就是以拥有语言的方式而拥有世界的; 语言是人的天性,是人类最重要的本质,是人的首要的规定性; 语言本身构成一个自足的世界; 语言着担负着无与伦比的职责,对于浩大的存在和幽深的心灵,语言充当着祭司、巫术、宗教、神只的“代言”; 对于日常生活,语言显示无所不能的命名功能和交际功能。

不可否认,语言一直处于上述工具性、本体性、诗性的“三性”矛盾纠结中。工具性为达到功利总是排斥潜在的诗性,诗为保留精神的家园与净土总是做最后的神性坚守。工具性用普遍的钝化方式腐蚀神性,神性则用超然的范式建立精神乌托邦。人就生活在语用的福祉与陷阱中。在人心日渐沙化的今天,我们特别关注语言的诗性,首先得破解语用模式,因为它压抑了语言中最闪光的部分且让我们浑然不解。

语用学是 20 世纪 70 年代西方兴起的一门新兴认知学科,专门研究语言的理解和使用,研究特定情景中的特定话语,如何通过意义与语境来实施操作。长期以来,我们多被经院的纯语言理论牵着鼻子走,反倒忽视了潜伏在我们生活周边———充满“上帝”旨意的语用模式。人与语用处于密不可分的实践同一性。语用的目的,就是人的生存,离开人的生存,语用就没有独立位置和意义。生存在哪里,语用在哪里,生存是什么状况,语用就是什么状况。人的存在很大程度表现在语用的存在。人来到世上,首先要被语用所塑造。同时为更好适应生存,也作为生存的直接显现,人不断制造行之有效的语用模式。所谓语用模式是人利用语言为自己的生存规范制作的“框架”,是人对自然觉知经验的系统化、完整化、抽象化和理想化,它对应于世间各种事物,也成为衡量大千世界的“尺度”。

语用模式是用来解释万事万物的,满足人对宇宙的解释欲、控制欲,是人根据长期觉知经验创设的,并非宇宙本身所固有。宇宙真正的实在是人无法把握的,但是,语用模式可以成为人“战胜”“征服”自然的强大武器,也成为人“返观”自身的强大“镜像”。人作为高级智慧的展示,其中有一半应当归结为日积月累的语用功劳。

语用模式是人类的一种福祉,其正值效应是,它给出大家共同遵守的规矩,这种“自我定义”仿佛是天经地义的,涂着大量客观、科学、定理式色彩。它会带来心理上的安全感、舒适感,平衡人的内心焦虑。其负值效应是,它经常被打扮为“绝对真理”,不容置疑。有时又被加入难以觉察的迷信成分,在某种意义上成为智慧的“自我欺骗”。无论是宇宙银河、地球物理,还是宗教信仰,乃至挂在嘴角边的俚语俗语,无不体现人沉浸于语用模式里而不知不觉。

例如,在航海方面,人们为准确定位而前仆后继地寻找海图———用各种手段给地球“规划”坐标,终于在 1884 年确立起始点为“本初子午线”,由此构成东西各 180 度的经线与南北走向各 90度的纬线。依据这样假想的经纬( 而且还创生出“地轴”,而且还连带出南北两个“极点”) 来保证航空航天航海,以及气象测量任务,这是属于绝对接近科学“定理”的语用模式; 天文学上的星象盘,不知什么时候开始对应起地球上人的生命,人们从中可以“测算”特定时间出生者的生命状况。

一个完整的星象生命盘,大约可以压缩、提炼并装满 2 000 种独立的“人生”,迄今还保留着强大的魔力吸引万千生命去做“天命”诊断; 吾国的阴阳、五行和八卦,也明显属于与宇宙对应的“万能”模式。它具备自然界某些规律成分,便“强行”将万物万事,纳入其中运行: 阴与阳,作为统领自然之道的根源; 金木水火土,由之可生发一切相生相克的事物; 天、地、山、泽、雷、风、水、火,任由取舍组合,可诠释生老病死福灾变数,通行无阻。千百年来,国人就在阴阳、五行、八卦这种万能模式里“被安顿”得服服帖帖。宗教信仰里,有基督教“原罪———苦难———救赎”的上帝模式; 佛教演绎着生死轮回、因果报应的循环模式( 又可分为普度众生的大乘模式和自我解脱的小乘模式) ; 伊斯兰教通过严格的“念、礼、斋、课、朝”,完成回到本源皈依真主的模式。

在日常生活的最细微里,我们同样被包围在取之不尽用之不竭的语用模式里,长此以往,人们已经习焉不察从未追问,为什么 1 分钟 = 60 秒;为什么1 斤 =16 两,1 两 = 24 铢 ; 为什么沸点一定要定在 100 度; 为什么“米”的度量首次确定为子午线的四千万分之一 ?

从这些先在的定理定义中似乎可以得出一个结论,主观成分越少越接近客观实在的( 如三原色、光谱排序、门捷列夫周期表) 其语用的可靠程度越高,反之,主观成分越浓可塑性变化性越大的,越远离所谓的“真实世界”,成为模式的可能性越少。诚然,许多语用模式拥有强大的科学依据和推理,也经历长期实证检验,它们更接近“绝对真理”,但也不能否定其中一部分参杂人为假设、虚拟推演,或片面经验。总之,各种语用暴力和非语用暴力,在以假乱真和以真乱假中共同为人类制造了有利于生存的语境。人们一方面共享语用模式带来的便捷、实惠; 另一方面,又被语用套子捆绑、束缚,那些个被套在真实而又佯装着科学、客观的正确里,几乎是逆来顺受、动弹不得。究其原因,是因为与生俱来人们就深陷在语言的悖论里。

二、语用的陷阱、盲区与牢笼

卢梭在《社会契约论》开宗明义道: “人生而自由,却无所不在枷锁之中”。这句名言针对社会契约,同样也可视为语言与人关系的最好写照。

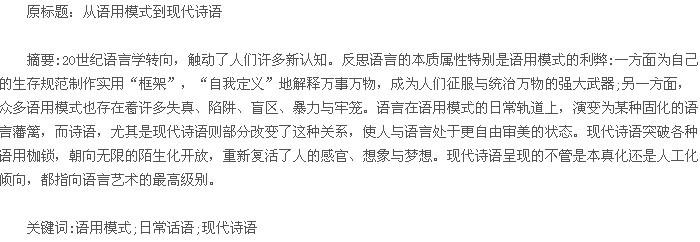

语言的根本困惑是: 语言不可企及它的世界,最多只能抵达它的皮毛; 语言作为生存的工具,不断要描述对象,描述一旦成立,语言就成为人的一个生存对象,这就造成最大的悖论———语言成为语言的对象。人来到世上,首先被语言塑造着。语言为人规定的本质,你必须服从其规范和要求,这是你生命存在与交往的先在条件。反过来,你要用先在固定的语言去描述存在对象,必然出现挂一漏万或捉襟见肘的窘境。表面上好像描述到了,其实并没有达到对存在的描述,只是一种扭曲的、想当然的描述,描述的结果最多是另一种“虚”的“亚存在”,因为经过描述本身的过程,已经不是原来的那个“在”了。如图所示:【图】

设定存在为 A,语言描述为 B,B 所认准的对象是 A,但其实在整个描述过程中已不是原来的真 A,而是 A’了,因为在描述过程中,B 自身也会变成形形色色的 B1、B16、B56、B529……。根本原因是语言描述运动处于一维平面,而存在的事物处于三维,语言再有三头六臂也难以把握。笔者曾经在文学写作课做过一种训练与实验。要求学员观察课堂 15 分钟,然后实录出 300 个字,结果在完全一致的情景下,30 人描述课堂出现 30种千差万别的样子,究竟哪一种描述最真实最吻合课堂的存在呢? 30 种都是,又都不是。一维描述绝对不如镜头的三维语言所做的共时性记录真实,而且静态描述必然损害动态的每一瞬间。8∶ 05和 8∶ 06 肯定不一样,怎么能够在纸面上同时做出全息“显影”呢? 哪怕短短的 5 分钟,每一瞬间都会被挤在同一平面,肯定有许多东西要被简化、遗漏、省略,最终导致真实的扭曲。显然,语言的描述是历时的平面运动,必然歪曲三维的共时空间。为维护语言线性的平面运动顺序,必然以肢解三维时空为代价,这是根本无法解决的矛盾,也是我们永远走不出去的陷阱。我们长期就生活在这样的陷阱里,自然得经受失真和盲区的折磨。

1. 失真

语言作为人的生存对象和中介,承担人与世界之间的联系和转换。在联系与转换中,经历着一次次失值,而且对象越复杂,时间越长,空间越远,失值越大。例如,说“很快”,究竟多快? 风一样快? 麋鹿一样快? 仅仅只能做笼统大概的说明。例如,说“美丽”,多美? 像西施? 巩俐? 梦露? 还是说不清楚。再例如,有一次我在班上念一份公安局通缉令: 男,身高 173,体重 130,脸庞清瘦,身穿红色夹克,脚穿褐色皮鞋……全班同学都笑起来了,准备拨打 110 当场举报他们的嫌疑犯老师。即使像政法机构采取严密的措辞,仍然无法填充语言这个硕大之网的漏洞,可见语言的失真无所不在。连最谨慎精密的《辞海》也到处失手。清: 解释为澄澈; 水清见底 。清的客观标志究竟是什么? 依然没有说清楚,充其量是词的转注。水清见底只等于告诉你一种现象,如此而已。跑: 解释为急走,奔逃。同样解释不到位,无法说服人———因为疾走还是属于走的范畴; 而奔逃也可以表现为疾走。诸如此类的漏洞、缺失,说明最权威的语言法典都难以对付一个简单的字,对其做出基本的“真值”判断,遑论在广阔的语用范围,能真实保证语义的精准流通。人们实际上是在最低限度的“真值”里勉强度日。

2. 盲区

盲区是语言无法达到的地方。某些感情、潜意识、梦幻、情绪、高峰体验一直是“词不达意”的黑箱。难怪朱光潜要说: “言是固定的,有迹象的; 意是瞬息万变,是飘缈无踪的。言是破碎的,意是混整的; 言是有限的,意是无限的,以言达意,好像用断续的虚线划实物,只能得其近似。”何止近似,语言有时候是“够不着”边的,甚至处于空茫状态。

为体验语用方面的严重缺陷,笔者曾经要求全体学生写出目前已知的、能够描写“白与黑”的词汇。全班同学绞尽脑筋,才勉强写完了 32 个,计有: 雪白、银白、铝白、锌白、灰白、苍白、米白、瓷白、乳白、粉白、清白、奶白、空白、素白、纯白、浅白、藕白、葱白、嫩白、白茫茫、白皑皑、白花花、白嫩嫩、白亮亮、白晃晃等。写完后,我接着问大家:介于白墙与白塑料管之间的那个开关的白,是一种怎样的白呢? 全班同学面面相觑,无以言说。要求再写出黑色词汇,最后勉强凑合起来不到 30 个: 黑黝黝、黑不留秋、黑乎乎、黑漆漆、黑亮亮、黑茫茫、黑溜溜、黑糊糊、黑森森、黑洞洞、黑压压、漆黑、黛黑、黧黑、浓黑、紫黑、炭黑等。然而,染织厂的资深女工,可用肉眼分辨、析出百余种黑色染布,她说不出到底黑得怎样,只能将黑色进行编号黑1 黑2 黑3 黑4。看来,现行语汇是大大落伍于人的感官了。即使经过了五千年文化积淀,我们的语汇还时常处于“盲视”。

同样可怕的是来自语言的暴力和垄断。语言的权力化构成“制度”,而人在这种“制度”下不断被驯服。语言带来人类文明,但人也利用语言来实现人的统治。它充满在我们词典字海里的规范、训诫,悄悄在我们的潜意识里起发酵,像“君君、臣臣、父父、子子”,像威权主义“理解要执行,不理解也要执行”“一句顶一万句”的金科玉律。

福柯曾经抨击: “权力无法逃脱,它无所不在,无时不有,塑造着人们想用来与之抗衡的那个东西。”权力总是不遗余力地争夺话语,话语也总是马不停蹄地追逐权力。话语与权力结成牢不可破的同谋关系,两者互为强化、互为增值。广告话语是另一种经过包装的权力。广告话语的本质是研究如何利用语言、符号去影响人的心理,从而左右人的选购行为。利用连篇累赘的狂轰滥炸,占有强势诱导,构成对人明目张胆的侵犯( 当然侵犯得十分巧妙) 。反复轰击的结果,造成强烈鲜明的印象,我们往往下意识被牵着鼻子走。

无需隐瞒,我们天生被语言的上帝玩转于股掌中,可谓“出神入化”“了无痕迹”。这位上帝在冥冥中给万物命名,让它们相互投射、显影,否则世界的一切都还处在混沌之中。它使万物成为可能,使存在拥有凭据,自然获得精神,人显示价值,世界充满意义。然而,语言在极尽自己才情时,还制造如影随形的迷宫、盲区、陷阱。糟糕的是,人们沉浸于对语言巨大福祉的感恩中,竟丧失起码的警惕。

很少人能看到,语言在播撒福音的同时,也带来无形的镣铐。一元化思路、二元对立、封闭性思维、逻辑惰性、形形色色的语用模式……组合成无所不在的语言牢笼。当语言演化为“图腾”,其实,语言就变成隐性的达摩克力之剑悬在人们的头顶。任何人的生存意义和价值仿佛必须经由它的认可,人的本质大概也就异化为语言的“奴仆”或柔性专制下的“贡品”。

语言在许多时候既是思维的直接,又是思维的牢房。在这样透明的、不知不觉的牢笼里,人物化为木偶、工具、机器的暴力,也逐渐失去“思”和“诗”的能力,只有在偶尔的“放风”中翩翩起舞,多数时候是沉睡的、麻木的。因为一切已有命名、一切已成习惯,按照这样高度制动化装置运行,什么都可以搞定了。深陷在日常按部就班的工具境遇中,谁可以伸出救援之手呢? 对语言制度实施反抗,挣脱语言牢笼和暴力,是人的自由本性的追求。人们寻找各种突围。海德格尔有关“思”与“诗”的说法无妨不是一条出路,它保留了最低程度的“神迹”。故从万千日常语用的模式中走出来,打开一扇天窗,是诗的一种天职。

三、从日常语言中突围

卡尔·波普尔( Karl Raimund Popper) 曾经把世界划分为三个领域,世界 1 是物质物理的,世界2 是精神意识的,世界 3 是知识产品的。语言与诗显然属于世界 3。海德格尔试图以 3 打通 1、2世界: “人之存在建基于语言”而“语言本身就是根本意义上的诗”,“我们的此在根本上乃是诗意的”。他几乎是把存在、思、语言、视为一体———同源合一,这当然有些绝对化,但他抓住了三者的根本关系。诺贝尔文学奖得主,墨西哥诗人帕斯对此也做了发挥,他把诗看做两种沉默( 神谕式的和密码式的) 之间的轨迹。这样,就将诗语言的本体性一头深入最深层的集体无意识,另一头则深向沉默性的追求而臻于其极致之无言,以求神性本真生存之真谛。

用一个中国学者的领悟来描述———语言就横亘在主体世界与世界之间,在它的两边,一切都喧嚷不宁: 主体要语言贯彻他的欲望,世界要语言实现它的威权。语言不堪其扰。于是语言向诗求救。诗临危受命,首先将语言实现改组,语言一经改组,两侧的喧嚣立刻平静了: 外在世界的强迫秩序自行消解,主体欲望在诗中获得了合理的宣泄,两者自行消退,而诗,恰如积雪皑皑的山峰,挺立于可说与不不可说、言语与生命、生与死之间。

带着这样的诗与诗之语,不仅能从日常生活中突破语用模式,放射光彩,而且活跃在潜意识与沉默之间,正是那两道光,“一道神圣的光,将混朦的世界和幽邃的心灵照亮”,“又是一道人性的光,使万物带上人性人情,将万物变得与人相亲相近。诗语的神性特征和人性特征照耀着人的心灵,润泽着人的自我,凝聚着人的自我,逐渐培植起人的主体性,终于使人成为具有无限认识能力和无穷力量的人自己。”

人与语言一旦处于神性的自由审美关系,就是进入诗的境地。在这样的世界里,语言不再是说明、交流、实用的载体,而是一种超功利的诗意升华:

诗人不再关注现实的交流对象,而只面对作为“你”的语言。他遨游于语言的海洋,他逍遥着,寻觅着。蓦然间,他的心被一道强光所照亮、所敞开,他瞥见了他的相知、他的所爱。就在此瞬间,他与所寻得的语词相沟通、相契合,激扬生发,共同建构起诗意的空间,一个他和语言共同栖居的空间。由于这空间是诗人与语言共同建构、共同栖居的,它充满了人性人情的语言意义,因而也必然是诗意氤氲的。

正是这样的诗性活动保证了艺术作为一种自在自为的、永恒的、自我规定的连续活动,它的意义在于打破日常生活的感觉方式,把人从现实世界的麻木状态中解放出来,在假定性的世界里“栖息”。

诗性语言无疑是语言中的尖顶,它与人类的精神向往、美学需求息息相关,它是人类文化母体的精髓,激发人们沉睡的灵性,开辟无意识的黑暗领域,照亮创造性思维的莽原。而现代诗语,更像是其中某种私密性魔咒,挑逗你每一块神经元,撩拨你每一丛树突,启开你隐秘的无意识阈限,刹那间把你的情绪之海意念之海潜意识之海搅得云波诡谲。现代诗语像是一种巫术,恍惚中能点触你的穴位,让你在震颤中变得透体通明,茅塞顿开。

冥冥之中,一片莫名的感动,被照射的精神与肉体刹那间领悟先知的旨意。有时,它让你的灵魂在氤氲的祈祷中喃喃自语,有时,在四顾茫茫的孤岛上漂泊,偶然一声仰天长啸; 更多时候,是让你象被点化似的,在一阵急剧的痉挛抽搐后成为一尊永生缄默的石像,所有沸腾的岩浆在开口之前都已凝固。

每个人对现代诗语的体验各不一样,千差万别。重要的是,人们逐渐理解诗语担负着内、外宇宙的沟通转换工作,在“无限少数人”抵达的地方,尽可能有效地安顿心灵的居所。一般来说,现代诗语有两大维度: 一种是以“语感”为“内驱力”的原生、本真、质朴、鲜活的自然维度; 另一种是以“内暴修辞”为主的“陌生化”维度,充满畸联、变形、隐喻的“惊愕”效果,窃以为现代诗语以此两极展开多相图景。

不论有多少维度,现代诗语共同面对的是对公约话语系统的突破。实用公约语系———它属于科学的、逻辑的、交际的范畴,维护日常生活的规范运行,但这是不够的。另一个系统是虚拟的个人语系———它属于想象的、非常规的,对实用语言不断实施刷新的系统。公约语言要用标准的说明书说: 下雨了,我要回家; 我在雨中回家; 或雨中,我回家。诗性语言会换另一种说法说: 我带上雨,回家; 雨送我回家; 我和雨撑着一把伞,依偎着回家;公约语言不敢丝毫脱离规范语法,会说: 服务员,泡壶茶喝吧。诗性语言会歪着脖子眯一只眼修订: 泡一壶浓浓的春天、泡一壶温馨吧。

诗人从语用模式突围出来走向诗性语言、走向现代诗语,就是要摆脱日常语言固有的交通守则: 该向右的不向左,该向左的不向右; 该单行的不双向,该绿灯过不闯红灯; 该禁喇叭的不乱按———只有这样才符合常态生活的规约。但对于精神世界来说,肯定苦不堪言,度日如年。为挣脱日常窒息和审美疲惫,现代诗语则怂恿诗人不守规矩,尽兴做语言的自由体操,那是属于个人胎记的独特的自选动作,是充分打开的、无所顾忌的自由“街舞”: 在生命的感召下,浑身 200 多块骨骼都在抖动。扭头、耸肩、踢脚、劈腿……那是一种全然忘却镣铐的舞蹈,那是你每次经过语用十字街头,诗性思维在瞬间唤起的“幻觉”———不是按规矩的正步走、漫步走,而是踮着脚尖走、提着脚后跟走,或蹲着走、弯着走、跳着走、三步并着一步走,或侧身走、盘腿走、跪着走、倒退走。甚至,头手倒立着走。

仿佛这一切步履毫无规范、毫无道理,属于病态,其实它遵循内在的诗性逻辑与诗性思维,这就使得现代诗语在精神取向上超越了语用模式。

参考文献:

[1] 赵一凡. 西方文论关键词[M]. 北京: 外语教学与研究出版社,2006: 804.

[2] 海德格尔选集[M]. 上海: 上海三联书店,1996:371.

[3] 鲁枢元. 文学与语言学[M]. 上海: 学林出版社,2011: 126.

[4] 朱光潜. 美学文集: 第 2 卷[M]. 上海: 上海文艺出版社,1985: 473.

[5] [美]福柯. 性史[M]. 张廷琛,等,译. 上海: 上海科学技术文献出版社,1989: 136.

[6] 洪迪. 大诗歌理念和创造诗美[M]. 上海: 上海科学出版社,2008: 123.

[7] 毛峰. 神秘主义诗学[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店,1998: 291 -292.

[8] 马大康. 诗性语言研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社,2005: 48.

[9] 陈仲义. 现代诗: 语言张力论[M]. 武汉: 长江文艺出版社,2012.

隐喻和转喻作为一对非常重要的概念,被理论学家研究并且广泛使用。纵观以往人们对这对概念的理解,基本是从这三个方面进行的:修辞学领域、认知方式、词汇学领域。但是,通过对雅各布逊的阅读和理解进行新的考察,会发现这一对概念的使用远远不限于此。雅各...

近年流行的认知语言学研究,畅行内省和思辨的方法,使我有勇气公布出几十年文献阅读中体悟出的一种词义现象.以下是我三十年前写在《经籍纂诂》扉页上的一段话:辞书中每一多义词之若干义项,是专家学者们分析、概括出来的,而在真实的语境中,词往往同时程度不同地...