摘 要: 不道德行为一直是学者们关注的热点现象, 以往对不道德行为的探究主要集中于员工出于自身利益而做出的损害组织利益的行为。一些研究者认为, 亲组织动机也可能引发员工不道德行为, 即非道德亲组织行为。非道德亲组织行为指旨在使组织或其成员获利但违反社会核心价值观、道德、法律或行为标准的行为。目前国内外学术界对非道德亲组织行为已经多有关注, 不少研究也对其产生的原因和后果进行了探究, 但缺乏系统的理论梳理。文章对非道德亲组织行为的概念内涵、测量维度、理论基础、影响因素、影响效果等方面的成果进行了梳理, 并对非道德亲组织行为的未来研究趋势进行了展望。

关键词: 非道德亲组织行为; 概念内涵; 理论基础; 影响因素; 影响效果;

Abstract: Unethical behavior has been a major concern of scholars for a long time. Previous studies on unethical behavior often focus on the behavior of employees who damaged the interests of the organization for their own interests. Some researchers believe that pro-organizational motives may also lead to unethical behavior of employees, that is, unethical pro-organizational behavior. Unethical pro-organizational behavior refers to the behaviors that benefits the organization or its members but violates social core values, ethics, laws, or standards of conduct. So far, the academic community home and abroad has paid much attention to the unethical pro-organizational behavior and there has been a burgeoning number of studies on the causes and results of it, but lacking a comprehensive and systematic review. Therefore, this paper carries out an overall review of the concept, measurement, theoretical basis, antecedents and consequence of unethical pro-organizational behavior and discusses the research trend of it.

Keyword: unethical pro-organizational behavior; definition; theoretical base; antecedents; consequence;

在社会生活中,随着个体与组织之间互动交流的加深,个体对组织的影响也愈加显着。因此,出于各种原因的组织内非道德行为的发生,也会对组织造成无以挽回的损失。1995年2月26日,有着233年历史的英国巴林银行由于尼里·克森伪造文件及私设账户进行期货交易导致巨额亏损而倒闭。非道德行为是指违反了广为接受的社会道德规范的行为[1]。早期针对组织中非道德行为的研究主要集中在旨在伤害组织而使自身获益的行为上[2,3,4]。然而近年来,学者们开始关注于另一种旨在使组织获利的非道德行为[5,6,7,8],挑战了非道德行为一定会对组织造成不利影响这一思维定式。Umphress等人在2010年首次将其命名为非道德亲组织行为 (UPB) ,旨在使组织或其成员 (例如领导者) 获利并违反社会核心价值观、道德、法律或行为标准的行为[8]。它广泛存在于一些较大的组织或企业当中,如社交巨头Facebook为了获取更多的经济利益向合作伙伴售卖5 000万用户数据,使得用户隐私暴露。

深入研究非道德亲组织行为具有十分重要的理论意义与现实意义。前者体现在这可以突破非道德行为一定会对组织造成不利影响这一思维定式,为组织中一些难以用传统理论解释的现象提供新的解决思路;后者体现在掌握了非道德亲组织行为的概念及影响机制后,可以通过对各因素的有效调控最大程度地减少发生。基于此,学者们逐步探究了非道德亲组织行为的概念内涵及其发生的理论基础[8,9,10,11,12,13,14]。本研究试图通过梳理非道德亲组织行为的相关文献,探讨和分析非道德亲组织行为的概念内涵、测量方法、影响因素、影响结果以及形成的理论基础,期望在对现有研究总结评述的基础上为未来研究提供启示。

一、非道德亲组织行为的概念及测量

1.非道德亲组织行为概念

Umphress等人明确定义了非道德亲组织行为,旨在使组织或其成员 (例如领导者) 获利并违反社会核心价值观、道德、法律或行为标准的行为。这种定义直观上可以拆分成两个组成部分:首先,这种行为是非道德的,它违反了社会普遍认同的行为准则,而不违背组织内部的规章规范;其次,行为的出发点是使组织或其成员获利[8]。为了更加明确地界定非道德亲组织行为,一般利用三个边界条件:第一,非道德亲组织行为与工作中的错误、无意识的忽略等行为不同,因为前者带有造福组织的强烈目的性,而后者没有这个意向;第二,尽管员工的初衷是帮助组织,然而他们行为的结果可能会与动机背道而驰,如员工可能会为了保护组织破坏一些有潜在风险的财务文件,然而文件的缺失可能对于外部审计人员来说更加可疑,因此会对组织长远的发展造成伤害;第三,员工有时可能仅仅出于自身利益考虑参与非道德行为,由于这种行为的意图并非使组织受益,不在非道德亲组织行为的范畴之内[14]。

2.与类似概念的区别

现有研究已经显示,当员工想要使组织获利时可能会采取非道德的行为,本文将着重介绍几种与非道德亲组织行为类似的概念,并分析它们之间的区别,从而加深对非道德亲组织行为概念内涵的理解。

(1) 非道德亲组织行为与“必要的罪恶”的区别。Molinsky和Margolis指出,员工有时会为了个人、组织或社会的某些利益而采取一定的行动,但在过程中可能会伤害该行动的最终受益者。他们把这种行为称为“必要的罪恶”,即当一个人在工作中为了追求一个看似更好的目标之时,他选择的方式可能会对其他人造成生理或心理上的伤害[7]。例如,管理人员为了激发员工的工作热情,将企业连续亏损的消息告诉员工。医务工作者为了尽快缓解患者的疾病折磨,采取使其暂时痛苦的治疗方案等。与非道德亲组织行为类似,这些“必要的罪恶”能够使组织受益,但不同的是:从长远来看,后者可能使他人、社会等组织外部实体获益。而通常情况下,前者往往会伤害组织外部实体的利益。此外,“必要的罪恶”涉及的通常是道德行为,而非道德亲组织行为涉及的一定是非道德行为[15]。

(2) 非道德亲组织行为与“偏离行为”。Warren从两个维度定义了偏离行为:第一,该行为是否有悖于组织的规章规范;第二,该行为是否符合普遍的社会准则[5]。例如,员工可能为了达到企业规定的销售绩效而在向消费者推广时掩饰已知的产品缺陷,这符合组织规范,但违反了社会准则。员工可能在发现了企业的财务欺诈后向外部审计人员提供相关财务信息,这符合社会准则,但违反了组织规范。也就是说,偏离行为包括道德偏离行为与非道德偏离行为,而非道德亲组织行为则只关注非道德行为。

(3) Vardi等人通过研究偏离行为的动机,提出“组织不当行为 (organization misbehavior) ”这一概念[6]。背后的动机包括使自身受益、伤害组织或组织中的其他人、使组织受益三个方面。其中,使组织受益也与非道德亲组织行为的目的相吻合,但二者还是有以下几个方面的区别:一是与Warren相同,“组织不当行为”违反了组织规范与社会准则,而非道德亲组织行为只强调行为违反社会准则,至于是否违反组织规范则不予考虑;二是从行为发生的受害对象来看,非道德亲组织行为只会对组织外实体造成伤害,而组织不当行为对组织内实体和组织外实体都可能存在潜在伤害[15]。

3.非道德亲组织行为的测量

目前,最常用来测量非道德亲组织行为的工具是Umpress等人的单维度条目量表。这一量表主要采用Likert-7点量表来测量员工从事不道德亲组织行为的意愿。主要涉及提升组织效益、产品或服务、维护组织形象等方面的题目。主要包括“如果能使公司受益,我愿意向客户隐瞒关于我公司产品的负面信息”等[8]。这一量表被广泛应用于大多数实证研究中,信度和效度都得到了验证。但是该量表只包含了亲组织维度而忽视了非道德亲组织行为中的有利于同事的维度。在此基础上,夏福斌提出了非道德亲组织行为的亲组织和利他两个维度。其中,亲组织维度是指有利于组织且不损害组织成员的不道德行为;利他维度是指有利于组织成员且不损害组织的不道德行为[16]。但是这一量表的信度和效度尚未得到大规模的实证验证。与Umpress等人测量员工非道德亲组织行为的意愿不同[8],Matherne和Litchfield开发了5条目量表用来捕捉非道德亲组织行为发生的频率,题目包括“为了保护组织而伪造文件”等[17],但是该量表的推广程度略有不足,信度和效度同样缺乏大规模的实证检验。

二、解释非道德亲组织行为成因的理论基础

现有探究非道德亲组织行为成因的理论基础主要包括社会交换理论、社会认同理论、道德发展理论、社会认知理论,以下将进行具体陈述。

1.社会交换理论

社会交换理论着眼于两个实体之间以资源互换为基础产生的相互联系[18]。Blau于1964年提出该理论,指出如果一方提供了利益,那么另一方就会被驱使做出相应的回报。尽管这种行为是自愿的,但只有互惠才能获得彼此的信任、支持与尊重。这意味着,员工的行为可能不仅仅是为了履行工作职责,同时也可能是为了回馈来自领导或组织的优待[19,20]。一些研究表明,与组织有积极交换关系的员工不太可能参与到有损组织利益和违反组织规则的不道德行为中去[14]。就社会交换关系对不道德行为的影响而言,Umphress和Bingham认为,员工与组织间积极的社会交换关系也可能是非道德亲组织行为产生的重要原因,即当组织为员工提供了大量的帮助导致交换关系失衡时,根据该理论员工会感受到不公平感的存在并尽力去消除这种状况。这时员工可能会将非道德亲组织行为看成一种与组织间的互惠的社会交换关系,容易因急功近利而采取非道德手段以回报组织,发生非道德亲组织行为[14,15]。有大量实证研究为这一理论推断提供了佐证,Matherne和Litchfield验证了情感承诺对非道德亲组织行为的积极影响[17]。Alexandra通过144对领导下属配对数据验证了特殊交易和非道德亲组织行为间的积极关系[21]。国内学者吴明证等人也基于社会交换视角,验证了服务型领导对非道德亲组织行为的倒U型影响[22]。同样,罗帆,徐瑞华也验证了高承诺人力资源管理实践通过组织支持积极影响非道德亲组织行为[23]。

2.社会认同理论

社会认同理论表明[24],个体的自我概念一部分源于与社会群体的成员关系。组织是社会群体的一种常见存在形式,组织认同主要是指员工对其所属组织的归属感和其成员身份的认同[21,22]。组织认同可以使个人自发支持组织,组织认同感高的员工可能会将组织的成功与失败内化为自身的成败,使员工以与组织的预期和利益相一致的方式行事[14]。研究显示,组织认同也可以迫使员工忽略道德标准及组织外部实体的利益来盲目帮助自己的组织[23]。当员工十分看重组织成员身份时,他们可能将社会认可的道德准则附属于组织的道德准则[24]。且为了维持这种成员身份,员工会将组织的利益置于可能被非道德行为伤害的组织外部实体的利益之上[25]。甚至可能会将非道德亲组织行为视为对组织的服务和职责,进而发生非道德亲组织行为[14]。有许多实证研究从社会认同理论出发探索了非道德亲组织行为产生的诱因,多数研究都验证了组织认同可能诱发非道德亲组织行为[26]。基于这一理论视角,Effelsberg和Gurt验证了变革型领导通过组织认同而诱发非道德亲组织行为[11]。Kalshoven等人的研究发现,在工作自主性高的情况下,道德型领导通过组织认同积极影响非道德亲组织行为[27]。大部分从社会认同理论出发的研究都是探究非道德亲组织行为的诱因,但May等人认为,当员工认同有较高道德水平和道德氛围的组织,即有较高的道德认同时,员工不太可能发生非道德亲组织行为[28]。

社会认同理论和社会交换理论都是解释非道德亲组织行为诱因的重要视角,有着本质上不同的形成和影响机制。一是就形成过程来看,在积极的社会交换关系中,员工可能将非道德亲组织行为看成具体的角色期待或迫于情景压力,找借口来中立化不道德行为,进而增加发生非道德亲组织行为的频率[14]。二是员工可能将非道德亲组织行为视为互惠责任和互惠规范压力下回馈组织优待的一种手段,进而发生中立化过程,产生非道德亲组织行为[14]。首先,对组织高度认同的个体,可能过分关注于非道德亲组织行为给组织带来的利益而忽略该行为对受害者的潜在影响,甚至认为该行为没有任何潜在受害者[14],而这种中立化过程将促进非道德行为的发生。其次,高度认同组织的员工倾向于关注受害者的错误。当他们认为组织受到受害者的威胁和伤害时,可能会将非道德亲组织行为视为对这种威胁和伤害行为的回击,将自己看成英雄或复仇者。这种合理化非道德亲组织行为的过程也可能引发非道德亲组织行为[14]。

3.道德发展理论

不同的个体所处的道德发展阶段是不尽相同的,因此会影响到其对待有关道德问题的看法。Kohlberg提出了道德发展理论,将道德发展划分为3个层次6个阶段[29]。第一层次是前规范层次,这一层次中,个体仅仅根据行为会受到奖励还是惩罚 (第一阶段) 或行为是否符合自身的利益 (第二阶段) 来评估对与错。处于这一层次的员工往往以自我利益为驱动,很可能从事利己的非道德行为,如偷窃组织材料等,而较小可能参与到有利于组织的非道德亲组织行为。第二层次是规范层次,这一层次中,个体尝试根据行为是否符合他人的期望 (第三阶段) 或是否符合组织内部规范 (第四阶段) 来界定对与错[14]。处于这一层次的员工容易受到外部环境的影响,为了维系自己与组织的社会关系,他们可能会选择掩盖行为的非道德性以使结果符合组织的需求与利益。在这一层次,员工甚至可能将亲组织不道德行为看成是有利于组织利益的合理和正义的行为,较容易参与到亲组织不道德行为中去[14]。第三层次是原则层次,这一层次中,个体判断对与错会基于更高的准则,例如正义与美德以及尊重不同的道德观念 (第五阶段) 或基于共通的、普适的抽象道德原则进行道德判断 (第六阶段) 。即按照道德发展理论的逻辑,相比于前规范层次和原则层次,处于规范层次的员工更容易发生不道德亲组织行为。

4.社会认知理论

根据社会认知理论,道德推脱包含一系列认知合理化机制,这些机制可以使员工远离社会规范制裁和自我制裁等原本可以抑制非道德行为发生的过程,增加其发生非道德亲组织行为的可能,Bandura等人提出个体都具有与道德相关的自我标准,这一标准将引导与道德相关的自我调节过程,促进道德行为和抑制不道德行为[30]。但道德推脱则会削弱自我调节机制,因而可能增加非道德亲组织行为的发生[31]。Bandura等人提出了7种道德推脱发生机制[32]。分别通过道德推脱重构对非道德行为的认知以降低其不道德性以及提高其可接受性;委婉标签指个体用委婉的表达和言语来掩盖不道德行为的丑陋性及降低自己的责任程度;有利比较指个体通过将非道德行为与危害程度更大的行为进行比较来提高非道德行为的可接受程度;责任转移指个体将发生非道德亲组织行为的责任归咎于领导或组织的压力或期待;责任分散指个体将非道德行为的责任在团队或组织内分散以降低自己的责任程度;扭曲行为结果指个体无视、最小化、歪曲和拒绝相信不道德行为的危害性;非人性化指个体通过剥夺受害者的人格,不把受害者当人看或将其视为亚人类客体而降低自我谴责程度。社会认知理论是解释非道德亲组织行为发生的新兴视角,陈默和梁建验证了高绩效要求通过道德推脱而诱发非道德亲组织行为[33];赵红丹和周君验证了道德推脱中介企业伪善与非道德亲组织行为间的积极关系[34]。

总体来看,现有研究主要从社会交换理论、社会认同理论、道德发展理论和社会认知理论出发,分析了影响非道德亲组织行为产生的因素,为探究员工发生不道德亲组织行为的原因提供了系统的理论框架,具有重要意义。然而,仅从这四个理论出发仍然不能客观呈现不道德亲组织行为产生的原因,亟待学者们继续寻找解释不道德亲组织行为成因完善的理论框架。

三、非道德亲组织行为的相关研究

现有关于不道德亲组织行为的研究主要包括不道德亲组织行为的成因和后果两个方面,阐明了不道德亲组织行为的前因变量、调节变量、中介变量及结果变量。以下将分别从成因和后果两方面梳理不道德亲组织行为相关的研究。

1.非道德亲组织行为的前因变量

研究表明,有多种因素都会引发非道德亲组织行为。通过梳理以往的文献,本研究将这些因素总结为个体因素、组织因素及领导因素。

(1) 个体因素。有大量研究探究了非道德亲组织行为发生的个体因素。如马基雅维利主义,受功利驱使的马基雅维利主义者会不惜代价实现个人目标,当个人目标与组织利益保持一致,他们可能参与非道德亲组织行为。他们相信参与为了保护公司形象的非道德行为,代表着有自身获利的机会[12]。Castille等人也验证了马基雅维利主义者与不道德亲组织行为间的积极关系[12]。研究发现,底线心智是一种过分关注于底线结果而忽略竞争事项优先权的思维模式[35]。拥有底线心智的员工有可能为了获得加薪、职业晋升等底线结果而忽略行为的道德内涵和对他人的伤害,从而发生非道德亲组织行为。未来关注又称为长期目标导向,指个体对未来事物的关注行为[36,37],具有未来关注的员工更关注自己长期的职业发展和组织的长期利益[38],因此,未来关注高的员工不太可能发生非道德亲组织行为。郭亿馨等人通过实证研究,验证了未来关注和非道德亲组织行为间的消极关系[38]。Lee等人验证了心理授权和非道德亲组织行为间的积极关系,他们认为,有高授权的个体倾向于追求自我服务目标而忽略实现目标的手段及行为相应的后果,因此,高心理授权的个体可能较容易发生非道德亲组织行为[39]。

而Alexandra认为,相比于低心理授权的个体,高心理授权的个体在社会交换关系中总是期待以最少的付出获得最多的回报,即心理授权会削弱表征积极社会交换的变量 (包括组织支持、公平、特殊交易) 与非道德亲组织行为间的积极关系。Matherne和Litchfield验证了道德身份可以削弱情感承诺和非道德亲组织行为间的积极关系[17]。道德身份是一种促使个体发生道德行为的自我调节机制。当道德成为个体自我身份感知的核心,个体会倾向于发生道德行为[40]。研究发现,当员工对领导认同较高时,领导的行为和方式对员工非道德亲组织行为的影响就会更强。Miao等人的研究也验证了下属对领导的认同能够增强伦理型领导与非道德亲组织行为间的倒U型关系[9]。Umpress等人认为,积极互惠信念将会加强组织认同和非道德亲组织行为间的积极关系[8]。这是由于,相比于低积极互惠信念的个体,积极互惠信念高的个体会感知有更强的责任和义务去回报交换关系的另一方带给他们的利益和好处[41]。基于前述的道德发展理论[42],Umpress等人认为,相比于前规范层次和原则层次,规范层次中的员工在面对组织认同和积极交换关系时,更容易发生中立化过程,更容易参与到非道德亲组织行为中去[14]。Effelsberg等人认为,当个体既倾向于基于个人利益而从事非道德行为又高度认同组织时,最容易参与到非道德亲组织行为中去。而当员工有较低的组织认同或对道德标准和原则有很高的承诺 (低非道德行为个人倾向) ,他们则不太可能参与到非道德亲组织行为中去。Graham等人验证了促进型调节焦点会调节领导风格 (变革型领导VS交易型领导风格) 及领导框架效应对非道德亲组织行为的交互作用[41]。促进型调节焦点高的员工更适合寻求利益的情境,而很难适应和关注损失情景。而促进型调节焦点低的员工则可能更适应损失情景。促进型调节焦点低的员工更容易被擅长激励和有魅力的变革型领导所影响,参与非道德亲组织行为的可能性较大[42]。

(2) 领导因素。从社会交换理论出发,Miao等人的研究表明,伦理型领导水平与非道德亲组织行为呈现倒U型曲线关系,当处于适中水平时,非道德亲组织行为最容易发生[9]。相比于低伦理型领导的下属,中等水平伦理型领导的下属与领导有较强的社会交换关系,对组织有更高的认同。在面对是否从事非道德亲组织行为的抉择时,这些下属更愿意参与到他们所认为的被领导和组织所需要的行为中去,可能忽视不道德行为对组织外部实体的危害,发生不道德亲组织行为[9]。而高伦理型领导的下属可能会明确感知到领导传递出的非道德行为是不被允许和接纳的,即使这种行为可能有利于组织的信息,因此员工也不会参与到不道德亲组织行为中去。有一些领导因素也可能会调节其他因素对非道德亲组织行为的影响,如领导框架是指领导对问题的描述及包装方式[43]。当领导采取获得框架时,他们往往强调积极有利的结果[44,45]。也就是说,获利框架在一定程度上能够替代变革型领导的鼓舞性激励,从而替代变革型领导对非道德亲组织行为的作用[46]。而采用获利框架的交易型领导也可能发挥鼓舞性激励作用,促使员工发生非道德亲组织行为。当领导采用损失陈述框架时,变革型领导由于能够激发员工的期待和积极情感,引发员工对组织的忠诚和认同,从而对员工行为的影响尤为突出[47,48]。这种组织面临威胁情况下的忠诚和认同,有可能使员工忽略亲组织行为的道德性,发生非道德亲组织行为[44]。而Graham等人的实证研究也验证了当采用获利陈述框架时,领导方式与非道德亲组织行为无关;当采用损失陈述框架时,领导方式与非道德亲组织行为有关[41]。

Alexandra提出了领导组织化身理论,领导组织化身指员工将领导视为组织代理人的程度[49]。感知到高领导组织化身的员工往往会将领导的青睐和好处视为组织带给自身的关爱和好处,而低领导组织化身的员工则不会把领导的青睐和好处等同于组织的好处[49]。相比于低领导组织化身的员工,高领导组织化身的员工更可能将领导授予的特殊交易归于组织,感受到更强的组织支持,因此产生更强的回报动机,更有可能发生非道德亲组织行为[21]。

(3) 组织因素。大量研究对诱发非道德亲组织行为的组织因素进行了探究。首先,从社会交换理论出发,大量研究表明:情感承诺[17]、组织支持[21]、特殊交易[21]、高承诺型人力资源实践[23]、组织伦理氛围[50]都是非道德亲组织行为的直接诱因。其次,从社会认同理论出发,许多学者认为组织认同[8]、社会损坏[16]是影响非道德亲组织行为的重要因素。从社会认知理论出发,一些研究验证了组织高绩效要求[33]和组织伪善[34]也会增加非道德亲组织行为发生的可能性。

陈默和梁建通过实证研究,验证了感知市场竞争会加重组织高绩效要求和员工非道德亲组织行为间的关系[33]。当员工感知到市场竞争十分激烈时,其预感的绩效目标无法实现而带来的负面结果会更为强烈。此时,员工更加容易忽视竞争对手或社会其他实体的利益,发生一些所谓的为了公司的生存和发展的、“正当的”非道德亲组织行为。Chen等人提出并验证了组织间竞争能够增强组织认同和非道德亲组织行为间的积极关系[31]。这可能由于在激烈的竞争环境中,高认同的员工可能对竞争企业产生敌对心理而忽略不道德行为对竞争企业的后果,进而增加员工发生非道德亲组织行为的可能[31]。

2.非道德亲组织行为的中介变量

除了前述的影响非道德亲组织行为的前因变量,一些学者还探究了传递这些前因变量和非道德亲组织行为间关系的中介变量。首先,从社会认同理论出发,一些研究表明,组织认同是连接其他变量与非道德亲组织行为间的中介变量。如Effelsberg等人论述并验证了组织认同在变革型领导和非道德亲组织行为间起中介作用[11]。而基于社会交换理论,Wang等人的实证研究表明,员工感知的社会交换会中介互惠的员工组织交换及过度投资的员工组织交换与非道德亲组织行为间的积极关系[20]。张永军等人验证了道德辩护在组织伦理氛围和非道德亲组织行为间关系的中介作用[50]。基于社会认知理论,赵红丹和周君验证了道德推脱传递了组织伪善和员工非道德亲组织行为间的积极关系[34]。郭亿馨等人[38]则从调节焦点理论出发[51,52],验证了促进型调节焦点在未来关注和非道德亲组织行为间起中介作用。

3.非道德亲组织行为后果

非道德亲组织行为造成的相应后果从对象上划分,主要可以分为对员工个人的影响、对其他组织成员的影响以及对组织的影响。

(1) 对员工个人的影响。1) 内疚与羞愧,当面临道德困境时,大脑中与情感相关部分的活动将会加强。内疚感时时刻刻提醒组织中的个体要对违反道德准则的行为负责任。羞愧往往导致个体害怕被组织中其他成员蔑视,寻求逃避潜在的谴责,最终造成自我评价的贬低。内疚预示着积极的行为变化,更容易促使组织中员工的行为发生改变,而羞愧在很大程度上只能促使自我形象的改变[53,54]。当员工意识到自己的非道德亲组织行为违反了道德准则时,他们可能会感到内疚。经历内疚的员工会企图为非道德亲组织行为的潜在受害者提供补偿,至少不会再次参与这种行为[14]。2) 认知失调感,认知失调理论表示当个体的行为与态度不一致时,他们会产生一种失调感。为了减轻这种失调感,个体会改变自己的态度或观念[55]。当个体自由选择从事违反直觉的行为时,他们比那些选择较少甚至没有选择的人会经历更严重的失调感及更大程度的态度转变[56,57,58]。根据非道德亲组织行为的定义,这既不是领导的要求,也不在工作职责的范畴中,而是员工自愿选择从事的行为。此时,认知失调可能作为非道德亲组织行为的后果发挥重要作用。也就是说,当员工意识到自己的亲组织行为违反了道德规范时,产生的失调感会迫使他们做出态度和观念上的改变。员工可以通过两种方式来减轻认知失调感:第一,他们可以通过中立化过程改变对非道德亲组织行为的看法,使得与非道德行为相关的伦理性被消除或忽略,进而减轻失调感[14];第二,他们可以改变对组织的态度,员工可能会试图解释他们的非道德亲组织行为是由于对组织有很强的认同感并尝试保持积极的社会交换关系[14]。综上所述,认知失调是非道德亲组织行为可能造成的后果,它反过来同时可以增强积极的社会交换关系、组织认同感与中立化过程。3) 领导和同事信任,当员工参与了非道德亲组织行为,即使行为可能对他人或组织有利,组织中其他成员也会怀疑该员工的道德品行,认为自己将来也可能遭到背叛,因此降低对发生非道德亲组织行为员工的信任感[16]。4) 工作满意度,当员工发生不道德亲组织行为后可能会合理化这种行为,认为非道德亲组织行为是出于对组织的积极情感和态度来增加对组织的额外投入,因此员工会有较高的工作满意度。同时,员工发生非道德亲组织行为后,可能经历认知失调,为了消除这种失调感,员工也可能增加对组织的积极评价,形成较高的工作满意度[16]。但夏福斌的研究发现,非道德亲组织行为与工作满意度间存在消极关系。认为这可能是由于在发生非道德亲组织行为后员工会发生道德推脱来避免不道德行为对自我认同的伤害。此时他们可能会将发生不道德亲组织行为归因于组织压力及讨好组织的需要,同时降低工作满意度[16]。

(2) 对其他组织成员的影响。杜兰英等人提出非道德亲组织行为也可能对其他组织成员造成影响[15]。具体而言,当发现行为的不道德性时,受益的或接受帮助的其他组织成员可能产生内疚和自责感;同时,由于社会学习效应的存在,不道德亲组织行为可能被其他组织成员模仿,进而在组织内扩散甚至上升到组织整体行为[15]。

(3) 对组织产生的影响。第一,非道德亲组织行为有时被称为职务犯罪,由于对顾客或第三方的欺骗、隐瞒行为在客观上满足了组织的利益需要,但事实上却违反了道德甚至法律准则,影响组织的长远发展[13];第二,一旦相关的团体或社交媒体察觉到真实的情况时,组织的声誉将会遭到毁灭性的打击[13];第三,如果非道德行为在领域内形成一种风气,相关领域内产业的健康发展都会蒙上阴影[13]。

4.非道德亲组织行为模型

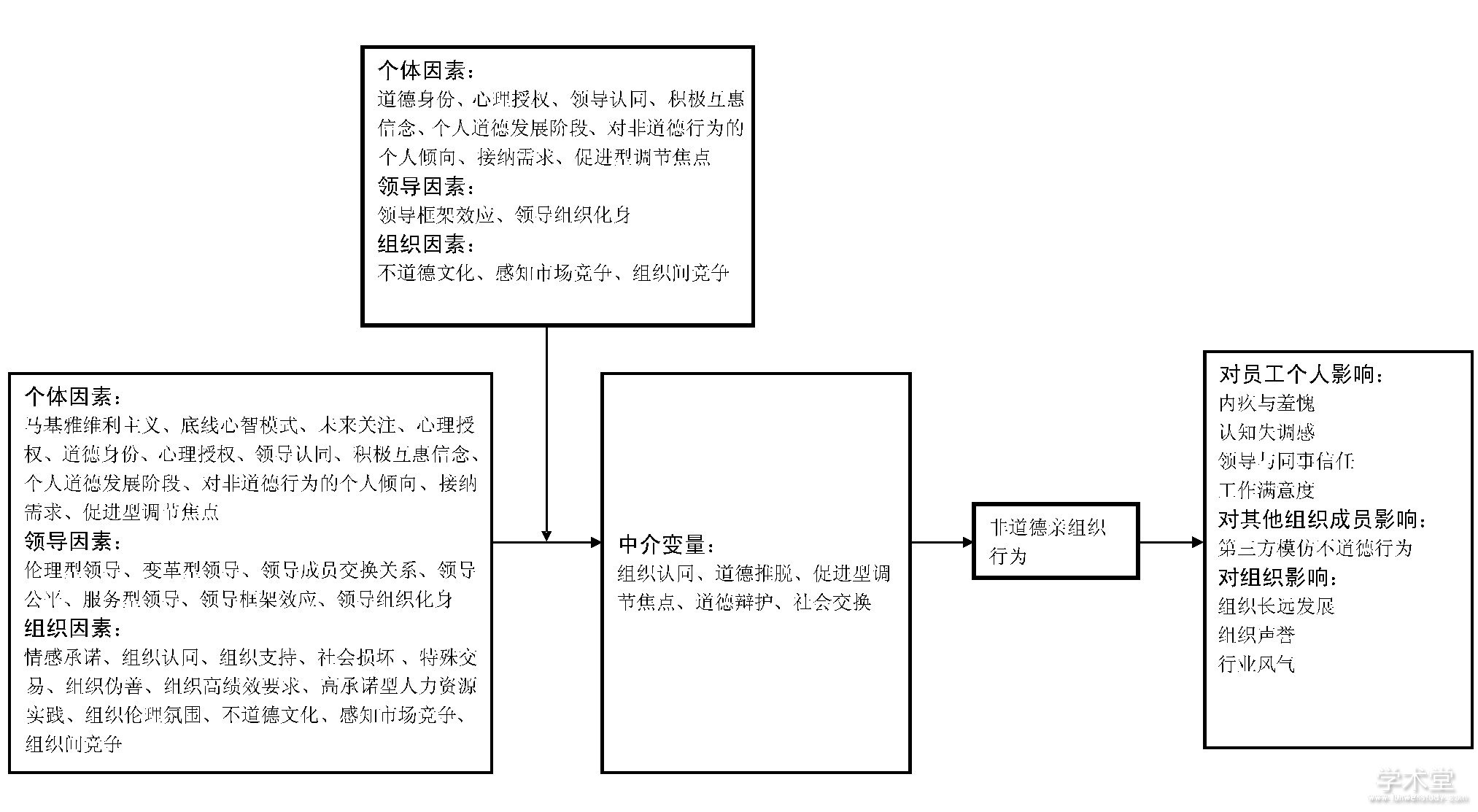

目前,对于非道德亲组织行为的研究主要集中于对远端前因变量的探究,而对于中介机制和后果变量的研究相对缺乏。且对于前因变量的探究主要集中于个体因素的探究,而对组织因素和领导因素的研究相对缺乏。现有研究的状况和特点见图1所示。

图1 非道德亲组织行为理论模型

四、未来研究方向

通过对非道德亲组织的相关文献梳理,虽然现有研究在概念测量和探索成因等方面都取得了一定的进展,但仍有较大的探索空间。

1.非道德亲组织行为的相关理论

特质激活理论。一些学者提出要考虑个体-情景交互对非道德亲组织行为的影响[59]。这一理论认为,个体感知到的环境特征和氛围可以激活个体某种稳定的人格特质,使个体发生与该特质相符合的行为[60]。即与某一特质相符合或相类似的环境特征可以增强特质对个体的行为和态度的影响[61]。如温暖、和谐、支持型的团队氛围可以激活个体与亲社会行为相关的人格特质,进而增加个体发生亲社会行为的可能。从这一理论出发,Castille等人验证了个体感知的底线心智氛围,由于激活了马基雅维利主义者不择手段追求地位和控制的特质,增强了马基雅维利主义与非道德亲组织行为间的积极关系[12]。未来研究可以从特质激活理论出发,探究容易引发非道德亲组织行为的人格特质因素。

社会网络理论。杨伟等人研究指出,个体的经济行为受其嵌入的社会关系和网络结构所影响[62]。而杜兰英等人也指出,个体在社会网络中的位置会影响个人的行为选择,因而也可能影响个体的非道德亲组织行为[15]。Zuber认为,个体的社会网络位置更为直接影响的是初次非道德行为发生后,该种行为的传播情况。他们认为,当非道德行为的发出者与受害者不存在直接或间接的积极关系时,发出者不太可能产生同情、愧疚等情绪,甚至可能认为受害者“罪有应得”,再次发生非道德行为。非道德行为发出者拥有的积极关系数量越多,中心度越高,其发生非道德行为的观察者数量越多,观察者也越容易模仿其非道德亲组织行为。当受害者拥有的积极关系数量越多,中心度越高,非道德行为的观察者数量也越多,受害者和观察者可能会一起反思这种非道德行为的成因。当观察者与发出者的直接或间接积极关系数量多于观察者与受害者积极关系的数量,观察者更容易采取与发出者类似的对初始非道德亲组织行为的反应,如继续非道德行为。当观察者与发出者具有相似的社会网络位置,观察者更容易发生与发出者类似的非道德行为。可见,社会网络理论关注的主要是非道德行为在团队成员间的传播机制及集体非道德行为发生的原因[63]。因此,未来研究可以从社会网络理论出发分别探究发出者、观察者、受害者之间的社会网络结构和特征,如何影响三者对非道德亲组织行为的反应及探究团队层面或组织层面非道德亲组织行为的成因。

2.非道德亲组织行为的影响因素

组织因素。除了上述提到的可能影响非道德亲组织行为的组织因素,组织的激励结构、组织目标也会影响员工的非道德亲组织行为。杨伟等人[62]和杜兰英等人[15]都认为,组织对员工的激励方式,如薪酬结构、奖惩系统,会影响员工的非道德行为。

社会因素。组织的外部环境因素也可能在一定程度上引发员工的非道德亲组织行为。当企业面临同质化严重、动荡、激烈的竞争环境以及面对模糊不清、动态多变的法律和制度环境时,员工可能更容易发生非道德行为[62]。同时,社会文化价值观 (如普遍主义观和金钱主义观) 、社会道德倾向等因素也可能影响员工的非道德行为[62]。而非道德亲组织行为同样具有非道德性,也有较大可能受到以上因素的影响。

个体因素。有研究表明,发生非道德亲组织行为的可能性存在性别差异,发现男性更容易参与到非道德行为中去[64,65]。可以在一定程度上推断,男性也可能更容易参与到非道德亲组织行为中去。有学者认为,相比于内控取向和保守取向个体,外控取向和进取取向的个体更容易参与到非道德行为中去[59]。本文认为,这些因素同样也可以引发员工的非道德亲组织行为。从社会交换的角度出发,工作满意度高的个体也可能由于高度认同组织,产生较强回报的冲动而发生非道德亲组织行为[21]。

3.非道德亲组织行为的研究方法

扩展非道德亲组织行为的研究层次。Umpress和Bingham指出,现有研究多将非道德亲组织行为定义为个体层面变量[14]。但是,由于社会学习和效仿效应,非道德亲组织行为也可能涌现为团队层面和组织层面的整体行为。将非道德亲组织行为拓展到团队层面可以启发学者们关注非道德亲组织行为的传播机制,如可以从社会网络理论出发进行探究。团队层面的非道德亲组织行为可能作为一种描述性的社会规范,影响团队成员的道德反应和道德行为。

开发更为完善的测量表。目前,测量非道德亲组织行为最为常用的量表是Umpress和Bingham开发的6条目量表。但是,这一测量方式只体现了亲组织维度,而忽略了利他维度[15]。而夏福斌虽然提出了亲组织维度和利他维度的二维度量表,但信度和效度仍缺乏进一步的实证验证[16]。因此,未来学者们可以考虑开发多维度的非道德亲组织的测量工具。Umpress等人的单维度量表主要采用测量员工从事不道德亲组织行为的意愿,而无法实际捕捉到非道德亲组织行为发生的频率。以往研究不直接测量非道德亲组织行为频率的重要原因是无法清晰的辨别非道德行为背后的动机。但“亲组织动机”是非道德亲组织行为区别于其他非道德行为的重要特征。因此,研究者可以在测量非道德行为的同时,采用开放式问题检验非道德行为的动机是否是有利于组织,以便更准确的评估员工的非道德亲组织行为。

五、结语

本研究主要对非道德亲组织行为的概念内涵、测量方法、影响因素、影响结果、作用机制等方面进行了梳理。通过梳理文献发现,目前解释非道德亲组织行为形成的整体理论视角较为缺乏;探究影响非道德亲组织行为形成的领导因素、组织因素的研究相对缺乏;对于非道德亲组织行为结果变量的探究空缺较大。虽然已有针对非道德亲组织行为的研究综述,但这些综述仅侧重于非道德亲组织行为以及对现有实证研究结论的归类、整理。本研究则主要侧重于对非道德亲组织行为形成的理论基础进行梳理,并对未来研究方向进行了拓展,以便为相关研究提供可能的整体理论视角。

参考文献

[1]舒晓村.组织内非伦理行为传染效应研究[D].浙江:浙江大学管理学院, 2015.

[2] Robinson S L, Bennett R J. A typology of deviant work-place behaviors:A multidimensional scaling study[J]. Academy of Management Journal, 1995, 38 (2) :555-572.

[3] Greenberg J. Who stole the money, and when? Individual and situational determinants of employee theft[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2002, 89 (1) :985-1003.

[4] Skarlicki D P, Folger R. Retaliation in the workplace:The roles of distributive, procedural, and interactional justice[J].Journal of Applied Psychology, 1997 (3) :434-443.

[5] Warren D E. Constructive and destructive device in organizations[J]. Academy of Management Review, 2003, 28 (4) :622-632.

[6] Vardi Y, Weitz E. Misbehavior in organizations:Theory, research, and management[J]. Lawrence Erlbaum Associates, 2004, 32 (1) :1-360.

[7] Molinsky A, Margolis J. Necessary evils and interpersonal sensitivity in organizations[J]. Academy of Management Review, 2005, 30 (2) :245-268.

[8] Umphress E E, Bingham J B, Mitchell M S. Unethical behavior in the name of the company:The moderating effect of organizational identification and positive reciprocity beliefs on unethical pro-prganizational behavior[J]. Journal of Applied Psychology, 2010, 95 (4) :769-780.

[9] Miao Q, Newman A, Yu J, et al. The relationship between ethical leadership and unethical pro-organizational behavior:Linear or curvilinear effects?[J]. Journal of Business Ethics, 2013, 116 (3) :641-653.

[10] Thau S, Pitesa M, Pillutla M. Experiments in Organizational Behavior[M]. London:Academic Press, 2014.

[11] Effelsberg D, Solga M, Gurt J. Transformational leadership and follower’s unethical behavior for the benefit of the company:A two-study investigation[J]. Journal of Business Ethics, 2013, 120 (1) :81-93.

[12] Castille C M, Buckner J E, Thorough C N. Prosocial citizens without a moral compass? Examining the relationship between machiavellianism and unethical pro-organizational behavior[J]. Journal of Business Ethics, 2016 (3) :1-12.

[13] Liu Y, Qiu C. Unethical pro-organizational behavior:Concept, measurement and empirical research[J]. Journal of Human Resource&Sustainability Studies, 2015, 3 (3) :150-155.

[14] Umphress E, Bingham J B. When employees do bad things for good reasons:Examining unethical pro-organizational behaviors[J]. Organization Science, 2011, 22 (3) :621-640.

[15]杜兰英, 段天格, 李铭泽.不道德亲组织行为研究述评与展望[J].中国人力资源开发, 2016 (7) :50-57.

[16]夏福斌.员工不道德亲组织行为的前因与后果研究[D].大连:东北财经大学经济与管理学院, 2014.

[17] Matherne C F, Litchfield S R. Investigating the relationship between affective commitment and unethical pro-organizational behaviors:The role of moral identity[J]. Journal of Leadership Accountability&Ethics, 2012, 9 (5) :35-46.

[18] Blau P M. Exchange and Power in Social Life[M]. New York:John Wiley, 1964.

[19] Cropanzano R, Mitchell M S. Social exchange theory:An interdisciplinary review[J]. Journal of Management, 2005, 31 (6) :874-900.

[20] Wang T, Long L, Zhang Y, et al. A social exchange perspective of employee-organization relationships and employee unethical pro-organizational behavior:The moderating role of individual moral identity[J]. Journal of Business Ethics, 2018 (1) :1-17.

[21] Ilie A. Unethical Pro-organizational Behaviors:Antecedents and Boundary Conditions[D]. Tampa:College of Arts and Sciences University of South Florida, 2012.

[22]吴明证, 邵晓露, 孙晓玲, 等.服务型领导、道德认同与UPB的关系[J].应用心理学, 2017 (2) :152-161.

[23]罗帆, 徐瑞华.高承诺人力资源管理实践对亲组织非伦理行为的影响:组织支持感的中介作用与道德认同的调节作用[J].中国人力资源开发, 2017 (10) :28-38.

[24] Tajfel H, Turner J C. The social identity theory of intergroup behavior[J]. Psychology of Intergroup Relations, 1986, 13 (3) :7-24.

[25] Ashforth B E, Anand V. The normalization of corruption in organization[J]. Research in Organizational Behavior, 2003, 25 (19) :1-52.

[26] Kong D T. The pathway to unethical pro-organizational behavior:Organizational identification as a joint function of work passion and trait mindfulness[J]. Personality and Individual Differences, 2016, 93 (4) :86-91.

[27] Kalshoven K, Dijk H V, Boon C. Why and when does ethical leadership evoke unethical follower behavior?[J]. Journal of Managerial Psychology, 2016, 31 (2) :500-515.

[28] May D R, Chang Y K, Shao R. Does ethical membership matter? Moral identification and its organizational implications[J]. Journal of Applied Psychology, 2015, 100 (3) :681-694.

[29] Kohlberg L. Stage and sequence:The cognitive-developmental approach to socialization[J]. Handbook of Socialization Theory and Research, 1969 (1) :347-380.

[30] Bandura A. Social Learning Theory[M]. New Jersey:Prentice-hall, 1977.

[31] Chen M, Chen C C, Sheldon O J. Relaxing moral reasoning to win:How organizational identification relates to unethical pro-organizational behavior[J]. Journal of Applied Physiology, 2016, 101 (8) :1082-1096.

[32] Bandura A. Moral disengagement in the perpetration of inhumanities[J]. Personality&Social Psychology Review, 1999, 3 (3) :193-209.

[33]陈默, 梁建.高绩效要求与亲组织不道德行为:基于社会认知理论的视角[J].心理学报, 2017 (1) :94-105.

[34]赵红丹, 周君.企业伪善、道德推脱与亲组织非伦理行为:有调节的中介效应[J].外国经济与管理, 2017 (1) :15-28.

[35] Greenbaum R L, Mawritz M B, Eissa G. Bottom-line mentality as an antecedent of social undermining and the moderating roles of core self-evaluations and conscientiousness[J]. Journal of Applied Psychology, 2012, 97 (2) :343-359.

[36] Shipp A J, Edwards J R, Lambert L S. Conceptualization and measurement of temporal focus:The subjective experience of the past, present, and future[J]. Organizational Behavior&Human Decision Processes, 2009, 110 (1) :1-22.

[37] Cheha N, Mavondo F T, Mohdsaid S. Performance or learning goal orientation:Implications for business performance[J].Journal of Business Research, 2014, 67 (1) :2811-2820.

[38]郭亿馨, 苏勇, 吉祥熙.员工未来关注与不道德亲组织行为:一个中介调节模型的构建与检验[J].中国人力资源开发, 2018 (2) :30-40.

[39] Lee A, Schwarz G, Newman A, et al. Investigating when and why psychological entitlement predicts unethical pro-organizational behavior[J]. Journal of Business Ethics, 2017 (2) :1-18.

[40] Colby A, Damon W. The uniting of self and morality in the development of extraordinary moral commitment[J]. Studies in Contemporary German Social Thought, 1993 (1) :149-174.

[41] Graham K, Ziegert J, Capitano J. The effect of leadership style, framing, and promotion regulatory focus on unethical pro-organizational behavior[J]. Journal of Business Ethics, 2015, 126 (3) :423-436.

[42] Flynn F J, Staw B M. Lend me your wallets:The effect of charismatic leadership on external support for an organization[J]. Strategic Management Journal, 2004, 25 (4) :309-330.

[43] Levin I P, Schneider S L, Gaeth G J. All frames are not created equal:A typology and critical analysis of framing effects[J]. Organizational Behavior&Human Decision Processes, 1998, 76 (2) :149-188.

[44] Erez A, Isen A M. The influence of positive affect on the components of expectancy motivation[J]. Journal of Applied Psychology, 2002, 87 (6) :55-67.

[45] Schie E C M V, Pligt J V D. Influencing risk preference in decision making:The effects of framing and salience[J]. Organizational Behavior&Human Decision Processes, 1995, 63 (3) :264-275.

[46] Piccolo R F. Transformation Leadership and Follow Risk Behavior:An Examination of Framing and Issue Interpretation[M]. Gainesville:University of Florida, 2005.

[47] Eisenbach R, Watson K, Pillai R. Transformational leadership in the context of organizational change[J]. Journal of Organizational Change Management, 1999, 12 (2) :80-89.

[48] Shamir B, Howell J M. Organizational and contextual influences on the emergence and effectiveness of charismatic leadership[J]. Leadership Quarterly, 1999, 10 (2) :257-283.

[49] Eisenberger R, Karagonlar G, Stinglhamber F, et al. Leadermember exchange and affective organizational commitment:The contribution of supervisor's organizational embodiment[J]. Journal of Applied Psychology, 2010, 95 (6) :1085-1103.

[50]张永军, 张鹏程, 赵君.家长式领导对员工亲组织非伦理行为的影响:基于传统性的调节效应[J].南开管理评论, 2017, 20 (2) :169-179.

[51] Higgins E T, Shah J, Friedman R. Emotional responses to goal attainment[J]. International Journal of Cardiology, 1997, 103 (1) :85-91.

[52] Higgins E T. Promotion and prevention:Regulatory focus as a motivational principle[J]. Advances in Experimental Social Psychology, 1998, 30 (2) :1-46.

[53] Eisenberg N. Emotion, regulation, and moral development[J]. Annual Review of Psychology, 2000, 51 (51) :665-697.

[54] Tangney J P. Moral affect:The good, the bad, and the ugly[J]. Journal of Personality&Social Psychology, 1991, 61 (4) :598-608.

[55] Festinger L, Carlsmith J M. Cognitive consequences of forced compliance[J]. Journal of Abnormal Psychology, 1959, 58 (58) :203-210.

[56] Bem D J, Mcconnell H K. Testing the self-perception explanation of dissonance phenomena:On the salience of premanipulation attitudes[J]. Journal of Personality&Social Psychology, 1970, 14 (1) :23-31.

[57] Elkin R A, Leippe M R. Physiological arousal, dissonance, and attitude change:Evidence for a dissonance-arousal link and a“Don't remind me”effect[J]. Journal of Personality&Social Psychology, 1986, 51 (1) :55-65.

[58] Pallak M S. General motivation effects of dissonance arousal[J]. Journal of Personality&Social Psychology, 1972, 21 (3) :349-358.

[59] Kishgephart J J, Harrison D A, Trevio L K. Bad apples, bad cases, and bad barrels:Meta-analytic evidence about sources of unethical decisions at work[J]. Journal of Applied Psychology, 2010, 95 (1) :1-31.

[60] Tett R P, Guterman H A, Bleier A, et al. Development and content validation of a “Hyperdimensional” taxonomy of managerial competence[J]. Human Performance, 2000, 13 (3) :205-251.

[61] Tett R P, Burnett D D. A personality trait-based interactionist model of job performance.[J]. Journal of Applied Psychology, 2003, 88 (3) :500-517.

[62]杨伟, 刘益, 王龙伟.国外企业不道德行为研究述评[J].管理评论, 2012 (8) :145-153.

[63] Zuber F. Spread of unethical behavior in organizations:A dynamic social network perspective[J]. Journal of Business Ethics, 2015, 131 (1) :151-172.

[64] Jones G E, Kavanagh M J. An experimental examination of the effects of individual and situational factors on unethical behavioral intentions in the workplace[J]. Journal of Business Ethics, 1996, 15 (5) :511-523.

[65] Volkema R J. Demographic, cultural, and economic predictors of perceived ethicality of negotiation behavior:A nine-country analysis[J]. Journal of Business Research, 2004, 57 (1) :69-78.

第2章理论基础与假说发展2.1理论基...