一

一

法国着名文论家罗兰·巴特在对自己研究阶段的分析时谈到,自己学术研究的第二个阶段是一个“科学的阶段,或至少是科学性的阶段。”[1](P71)根据罗兰·巴特一生的学术进程,这个时期大体在1958年至1967年,持续近十年时间。

这十年间,结构主义在法国风起云涌,结构主义语言学开始在各个领域开花结果。索绪尔的语言与言语、能指与所指,以及罗曼·雅各布森关于语言中的隐喻和转喻问题理论,被后继者广泛运用于各个研究领域。从被称为“前四子”的人类学家列维·斯特劳斯,精神分析学家雅克·拉康,历史哲学家、社会思想家米歇尔·福柯,以及将构主义用于阐释马克思主义的哲学家路易·阿尔杜塞; 到有“后四子”之称的罗兰·巴特、格雷马斯、茨韦坦·托多罗夫、杰·热内特,结构主义逐渐发展成了一场声势浩大的思想和学术运动。

罗兰·巴特的结构主义历程和法国结构主义思想相互并进,他在这方面着述丰硕,不仅有较为严谨的理论推导,更是将严密的语言学范畴施之于社会文化,作文本式的解读,使自己的结构主义研究呈现出与众不同的阐释趋向,值得注意的是,巴特的结构主义研究开始采取相对严谨的科学态度进行理论着述,最为明显的就是《符号学原理》,全书将结构主义语言学的理论术语作为全书的章节标题; 书中每一小节都对所借用术语进行语言学的解释,然后再引伸入自己的阐释框架。这样的建构模式较之于前期的《写作的零度》《神话学》,中后期的《恋人絮语》《罗兰·巴特自述》《S/Z》等的碎片化写作,已经显示出很大程度的变化趋势,成为罗兰·巴特作为“推陈出新的大师”、“文本历险主义者”[2](P1)的最好注脚。

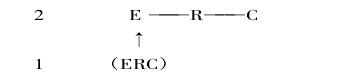

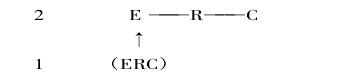

巴特在书中运用的语言学术语主要有以下几组: 语言结构、言语; 所指、能指; 组合段、联想; 直指、涵指。他首先介绍语言结构和言语,并对其进行界定。在语言学的范围内讲,语言结构就是语言减去言语,它是语言的社会性部分,个体的创造或改变均难以实现,而言语则是一种个别性的选择性行为,它通过组合作用实现个体的表达诉求。关于所指和能指。巴特谈到,所指和能指都是记号的组成部分,就记号的组成而言,分为表达层面和内容层面,前一个方面由能指构成,后一个方面由所指构成。同时,表达面和内容面也构成形式与内容的关系。对于组合段和联想。索绪尔认为,每一个词的意义和价值是通过与之前后的词项来获取的,这构成了语言学的横轴---组合段平面; 语言学的纵轴则是第二个平面---联想平面,通过替代和相似的原则机制,让某些具有共同性质的意义单元建构起联想的平面结构。直指和涵指这一对范畴由前述的能指与所指不断组接而成,前面提到的能指层面即表达层面被描述成了(E) ,所指层面即内容层面被描述成了(C) ,两者间的关系被描述成为(R) ,这样也就有表达式(ERC)。于是就有了层级不断递进的问题,因为一个相对独立的系统也可能构成另一个系统的某一成分,或者是表达层面,或者是内容层面,一个系统也就成为了另一个系统的子系统,也就是第二系统。如下所示:

上图第1个系统构成了直指层面,而第2系统构成了涵指层面。

上面即是巴特所借用到自己阐释体系中的几组语言学术语。但我们应该明白巴特讨论这些范畴,并不仅仅为着介绍索绪尔或者结构主义语言学。他的目的在于将其转化为一种具有普遍意义的阐释方略。

二

巴特说:“语言结构和言语这对概念的社会学意义是明显的。”[3](P12)这实际上确认了语言结构在探究社会形态、社会意识更及社会文化方面的独特功用。巴特首先认真地将这一对术语带入服饰研究。“在符号学中,服饰文化不仅仅是遮体之用、美化之用,而是一个复杂的符号系统”.[4](P78)他对服装系统进行三种区分: 书写的服装、被摄影的服装、被穿戴的服装。书写的服装就是时装杂志用发音语言描述的服装; 被摄影的服装,即穿在模特身上又被时装摄影师拍摄下来的服装; 最后是被穿戴的服装,就是人们的具体着装,巴特认为这之中包含着语言结构和言语的关系,第一种服装因为“被描述的特征”,具有记号和规则的特质,也就演绎成为一种“语言结构”.而“被摄影的服装”由具有总括性和系统功能的服装界人士产生,当然具有“语言结构”的系统性特质,同时又是在“个别性”的妇女身上,因而“被摄影的服装”又具有半系统化的性质。不过,这个“个别性”的妇女因为自身的“标准化”、“普遍性”而选中,这种所谓的言语的自由性质不复存在。因此,巴特认为“被摄影的服装”仍然具有语言结构的特质。“被穿戴的服装”则完全是个人性和自由行的“言语行为”.巴特在《符号学原理》中近1000字的关于服装的符号学分析,最终促成1967年《流行体系-符号学与服饰符码》的出版。

在《符号学原理》中,巴特还对饮食、汽车和家具等进行了符号学的阐释,他说一道菜就可以清楚地说明语言结构和言语的作用:“整道菜是参照一种(民族的、地区的或社会的) 结构构成的,然而这个结构是随着时代和用食者的不同而体现的,这正像一种语言的‘形式’”.[3](P16)

巴特的说法已经将饮食的语言结构判定为民族的、地区或者社会的的结构建制,这需要“沉淀”才能形成,可以说具有很强的稳定性。而一个家庭或者一个人对于饮食的烹调与组配则成为饮食的言语形式。

在接着对汽车系统和家具系统的讨论中,巴特说这两类系统都依存于其“制造”集团。就汽车系统而言,因为存在不同的外在形式,加上一套设计的“细节”构成了汽车系统的“语言结构”,当然这种所谓的“语言结构”是由前述的“制造集团”制造而来。另外,伴随着驾驶行为产生的种种不同的使用方法则构成了言语层面。家具系统的“语言结构”则由两个方面构成: 一是功能相同的各种家具,二是在水平上的不同单元间的组配规则。对家具而言,其言语的部分就是使用者可能的自由性改变,或者在每件家具之间的随意组织和装配。这样,巴特就把社会文化的方方面面都纳入到了语言结构和言语的分析。

关于能指和所指的社会文化表现。巴特举公路的行驶规则为例,绿灯本身是作为能指出现的,它的颜色所指向的通行提示就是符号的所指。就广泛意义上的社会文化而言,一个物品或是一种社会行为都是社会文化的有力建构,而每一种社会行为均具有过程性。这种具有过程性的行为可以被确认为能指与所指的互渗,这种互渗构成了社会行为的意指过程。巴特所做的这种理论和实践推断,把社会文化纳入到了符号学的科学性研究。这之中,社会文化的能指具有中介性质,它的质料性表征了物质性意义。

语言的组合段和系统,巴特亦是将推进至社会文化阐释。巴特把“裙子”、“衬衣”、“背心”等同一套服装中不同部分的并列看作是组合段(组合平面) ; 而同一类服装言则构成系统,包括衣片和零件的集合,身体的同一部位的零件选择,以及零件的变动与服饰意义的改变,等等。如不同的女帽系列,尽管外形或者价值意义的不同,但都构成了女帽系统,这是服饰的聚合平面。这样,巴特就把语言的组合段和系统迁移到了流行服饰的研究。

巴特最后让直指与涵指顺利进入服饰研究。他强调,涵指亦即符号的含蓄意指本身就是一个系统,也具有能指、所指以及将二者结合起来的过程。关于直指和涵指,前面我们已经进行了阐述,需求强调的是第 一 系 统 中 的 符 号 的 整 体 性 关 系 即(ERC) 成为第二系统的能指,这就产生了符号“意义”的不断追问和解码。巴特提出了时装杂志的符号学解码问题,时装杂志因为是“说着”衣服,亦即前述的“书写的服装”,所以其话语表征的并不是真正的直接性指向,“书写的服装”的直指功能之下又具有了涵指的意味,而最终构成“元语言”性质的,应该是真实的服装系统。这亦是罗兰·巴特后来揭示出流行服装系统的虚假性质的重要武器之一,其对于流行文化的批判也在此得到了体现。