摘 要: 作为早期尼采开始其哲学探究的处女之作, 《悲剧的诞生》一书受到的多样化理解乃至巨大争议, 从该书出版开始一直延续至今, 相关讨论亦是汗牛充栋。本文试图引入柏拉图研究中的若干问题作为研究视域, 着重探究《悲剧的诞生》对于苏格拉底批判的核心意义, 由此理解这种批判背后所蕴含的哲学教育问题之复杂性, 并尝试对尼采批判中的得失作出评价。

关键词: 尼采; 悲剧; 苏格拉底; 教育; 知识观;

Abstract: As Nietzsche's first philosophical work, The Birth of Tragedy is variously interpreted and in controversy. This paper introduces some problems in Plato studies as a horizon, inquires Nietzsche's criticism upon Socrates, in order to understand the complicated problems of philosophical education behind it, and attempts to evaluate Nietzsche's criticism.

Keyword: Nietzsche; Tragedy; Socrates; Education; View of Knowledge;

一、日神、酒神与悲剧艺术

(一) 日神、酒神对立的形而上学内涵

阿波罗 (Apollo) 乃是“个体化原理”的具有美化作用的天才, 唯有通过这个原理才可能真正地在假象中获得解救;而另一方面, 在狄奥尼索斯 (Dionysus) 的神秘欢呼声中, 这种个体化的魔力被打破了, 那条通向存在之母、通向万物最内在核心的道路得以豁然敞开了[1]。

“存在之母”即尼采所说的“太一” (dasUrEine) , 对应于世界初生、混沌未分的同一性层面, 是一种只可体验、不可用理性把握的混沌, 就如同“醉”的情态一样;而“个体化原理” (Principium Individuationis) 概念取自叔本华, 它代表着万事万物的差异性表达。两种力量间的关系是对立的、冲突的, 它们构成了对于“人生在世”基本境遇的勾画——酒神精神导向太一, 而日神精神导向个体化原理, 人正是处于其间的有限性此在。

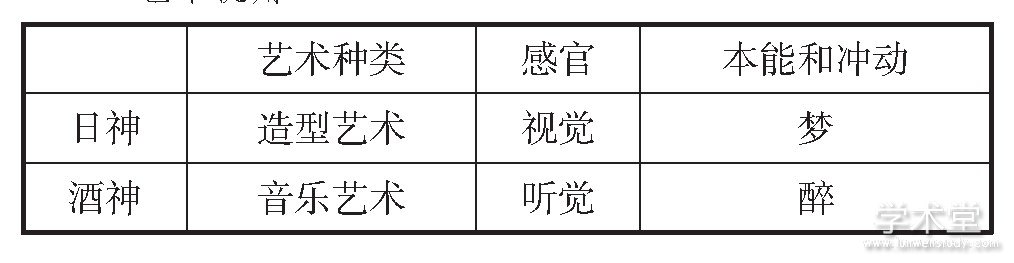

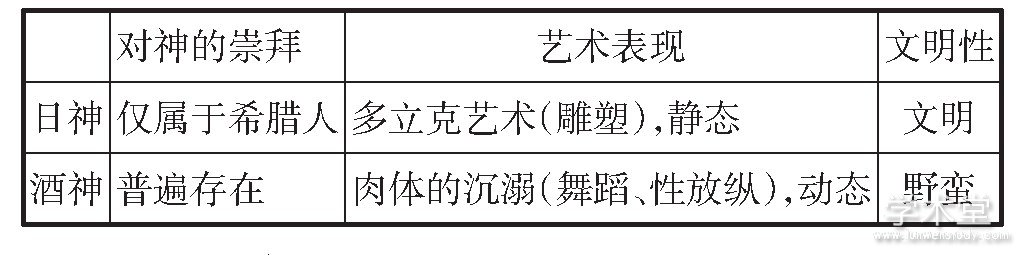

在尼采看来, 希腊人对这两种力量的强大性及其指引天生敏感, 日神阿波罗与酒神狄奥尼索斯作为二元对立的两种冲动, 几乎如同男女两性的差异一样显而易见——他们彼此间做着永恒的斗争, 只会在短暂的间歇中和解。这两种精神不仅以艺术冲动的形式表现出来, 还根植于希腊人的形而上思想, 乃至对自身文明的理解。本文以如下表格简要总结:

1. 艺术视角

2. 形而上视角

3. 文明视角

对于具体的细节论证, 尼采已有备述。但我们不难注意到由此而来的一种粗放的解读倾向, 认为悲剧、酒神、醉在一边, 哲学、日神、梦在另一边, 于是“诗与哲学之争”和“酒神与日神之争”可以直接画上等号。但事实上, 悲剧本身并不明显偏向于日神或酒神哪一方, 它在诞生之初, 是将两种精神融合起来的新艺术形式, 而在公共舞台的每一次上演, 都可以被视为日神和酒神长期斗争下的暂时和解。

(二) 传统悲剧对两种精神的融合

尼采着重论述了两部在他看来最能表现悲剧本质的代表性着作:《被缚的普罗米修斯》《俄狄浦斯在科洛诺斯》。

两位悲剧诗人描述了两类亵渎性的罪责, 主角也都遭受到了命运的残酷惩罚。代表日神的德尔菲 (Delphi) 神庙有两条着名神谕——“认识你自己”和“勿过度”, 都是在强调个体应该清醒地认识到自己的有限性, 遵守神、人有别的等级秩序;而“挑战、打破界限”这种亵渎性的尝试, 本身就是酒神力量的彰显, 是对个体化原则的消解。因此, 悲剧的基本模式便是化身为主角的酒神, 在一个日神式的梦境舞台上受苦——这种苦难似乎是人生在世终究无法化解的悲剧性本质和源泉。

然而令人惊讶的是, 诗人对这两个着名的神话故事做出了积极性的改编, 反映了一种“希腊的明朗” (serenity) 。人格化的普罗米修斯甚至具备一种连宙斯都惧怕的力量, 他以更高的正义和命运之名预言宙斯有朝一日的衰落。而俄狄浦斯的弑父和乱伦行为与宙斯如出一辙, 他直接挑战了神的权威;然而在《俄狄浦斯在科洛诺斯》一剧中, 曾作为忒拜城 (Thebes) 瘟疫之源的俄狄浦斯, 在死前经历了一番颇具神秘色彩的净化, 最终反倒成为雅典城的庇佑者——这里看似悖谬的逻辑, 实则包含了诗人意图传达的这样一个基本命题:智慧的本质必然是渎神的, 悲剧英雄可以通过智慧获得力量, 虽然也必将承受代价。

人类主角打破界限的行为获得肯定, 人性在至高神性的面前不再如传统神话中那样一无是处, 但英雄如果想要取得神性的智慧和功业, 就难以避免自身个体性的悲剧。在悲剧一次次地上演时, 观众就像舞台上的合唱队一样, 既目睹着主角的苦难, 同时也仿佛亲身参与其间——从审美角度来说, 代表“个体化原则”的静观与代表“太一性”的参与式体验以这种方式融合到了一起, 这就是日神和酒神精神在悲剧中的暂时和解。

二、悲剧的衰落:欧里庇德斯与苏格拉底

《悲剧的诞生》对苏格拉底的核心指责, 就是批评他“不懂悲剧”——这种批判具有深刻的形而上意义。苏格拉底哲学否定了悲剧艺术根植其中的、独属于希腊人的基本人生观, 这种人生观为此在赋予了不可调解的悲剧性矛盾。

(一) 悲剧的变异

悲剧的意义如何被逐步“误解”了呢?在尼采看来, 欧里庇德斯的出现标志着前两位诗人所代表悲剧精神的没落。欧里庇德斯悲剧集中反映了着名的“机械降神” (deus ex machina) 概念的源出——当悲剧进展到末尾、矛盾激烈到几乎无法化解的程度时, 作者会强行安排一个神明降临现场调解矛盾, 为故事画上句号。这样的设置使得主角在获取真相、打破界限时不再置身于与世界的冲突中, 而是仿佛必然有一个神, 能对一切做出妥善的安排, 对每个人的行为和责任做出最终裁决。正因如此, 传统悲剧式冲突的不可调和性被削弱了。

此外, 欧里庇德斯悲剧的基本倾向是“反酒神”的。有趣的是, 尼采的解读选择了这位诗人看似最尊敬酒神的一部悲剧:《酒神的伴侣》。由于酒神具有使人迷狂的力量, 这种力量在从蛮族进入希腊之时也曾经受到了理性的抵抗, 而《酒神的伴侣》描绘了忒拜国王彭透斯禁止邦民崇拜酒神, 最终却被母亲在迷狂中亲手碎尸的故事。诗人将酒神摆到传统悲剧中宙斯般不可亵渎的权威位置, 这看似是敬神的, 然而酒神不再作为悲剧舞台上的主角那样受苦。考虑到欧里庇德斯毕生敌视酒神的表现, 他对酒神的最终和解态度, 很像该剧中卡德摩斯所代表的成熟世俗智慧——即使酒神不具备神力, 尊崇酒神对我也只有好处。卡德摩斯最终因为这种不纯粹的虔敬而受罚变成一条龙, 尼采认为, 这正如作者本人自我献祭式的自杀, 在平息酒神愤怒的同时, 也彻底驱逐了、摆脱了酒神及其精神意涵。欧里庇德斯舞台上真正的主角, 被替换成了戴着面具的苏格拉底。

(二) 苏格拉底哲学对悲剧的否弃

苏格拉底是谁?尼采将悲剧视为问题的出发点, 所以在此苏格拉底首先是诗人欧里庇德斯的朋友, 是后者的“精灵” (Daemon) 。我们很容易联想到《申辩》, 当苏格拉底被控渎神时, 他正是以引入“精灵”来解释自己的信仰[2]。苏格拉底的渎神, 或者说欧里庇德斯笔下主角的渎神, 已经与那些酒神式的主角处于完全不同的维度。传统诗人笔下的悲剧观呈现出一种矛盾的“融合性”, 即对作为舞台的世界在总体上是悲观的, 但英雄个人的行为仍可能得到积极肯定;然而苏格拉底即使被处死, 其基本世界观也保持着尼采称之为“理论乐观主义”的基调。“理论” (Theoria) 一词表示视觉上的“静观”, 而苏格拉底的一系列理论, 正是将日神精神对视觉的主张推向了极致。

苏格拉底曾不止一次地声称, 自己是在德尔菲神谕的指引之下从事哲学活动的。传统神话和悲剧英雄们不可解的两难困境, 本质上归因于知识的不足, 因为他对知识的一元论主张已经认定了“德性即是知识;唯有出于无知才会犯罪;有德性者就是幸福者”[1]104。他将悲剧视为与真理或哲人毫无关系的东西, 从不让自己的学生触碰诗, 而柏拉图正是因此焚毁了自己年轻时的诗作。在此, 我们已经发现了苏格拉底思想与欧里庇德斯作品的微妙共通之处:理性和知识成为苏格拉底理念中的“机械降神”, 那是世界终将得到认识的一个保障和寄托, 是矛盾终将被消解的一种信仰。苏格拉底单方面地肯定日神并彻底否弃酒神, 他就不可能理解悲剧艺术作为二者之融合所迸发出的独特美感及其背后的意义。苏格拉底通过否弃酒神而否弃了悲剧, 这一事件带有深刻的形而上学意义——悲剧中蕴含的人生观、世界观和价值观, 不仅被化作哲学的主题, 更受到了哲学的根本性改造, 从一种只可体会、参与的审美现象必然变成了理性和教育的主题。

(三) 苏格拉底教育的影响及不足

从柏拉图对话中, 我们往往能找出暗合于尼采观点的相关线索:苏格拉底常常做梦, 声称在梦中收获了神的启示;他在《会饮篇》中始终都保持得最为清醒, 无论旁人喝得多醉;他不止一次地否定传统神话和悲剧艺术。尼采并没有对这类细节一一做出详察, 但对于可能受到尼采影响的后世研究者, 这些或明或暗的线索似乎都与《悲剧的诞生》的核心主张不谋而合, 暗示着苏格拉底根本性不受酒神影响, 而是单纯地拥抱日神。固然可以主张, 尼采在此更多只是将苏格拉底视为现代科学和辩证法的代表, 他没有打算严肃地理解苏格拉底[3];但如果换一个角度——尼采自己所主张的悲剧起源角度, 他的批判很可能是一个切中要害的内在化解构。所以, 如果要严肃探讨尼采对于苏格拉底的批评, 探讨这番评价与被评价者的关系问题, 我们应当更加深入地回到尼采和苏格拉底各自的问题意识上, 并试图找到其中彼此接洽的讨论空间——《悲剧的诞生》最终的落脚点, 在于攻击苏格拉底式的教育。

柏拉图和苏格拉底就表现为一种全新的“希腊的明朗”和此在福乐形式的导师, 这种全新的形式力求在行动中迸发出来, 并且多半是为了最终产生天才, 在对贵族子弟的助产式教育影响当中获得这样一种迸发。

不探明尼采对苏格拉底批评的路径和意图, 便无法彻底理解该书的后半部分对于教育问题的反思。苏格拉底精神代替酒神精神的后果, 就是悲剧艺术以至悲剧意识的彻底衰落, 它必将导向另一种乐观基调的思想形式的兴起——理论与哲学。但此在真实而完整的世界观本应是悲剧式的, 是日神和酒神的冲突, 而苏格拉底代表的理论乐观主义必然在某处撞上它的局限性。尼采指出, 现代教育理念的求知精神不足以支撑有智之士, 以至于或许当人们发现“逻辑咬住自己的尾巴”, 才会重新获得古希腊人“悲剧的认识”, 甚至将“永不餍足的乐观主义求知欲”突变为“悲剧性的听天由命和艺术需要”。只有这样, “不懂悲剧”这一局限的深刻性才会被充分暴露出来——这种“不懂”并不属于知识意义上的“无知”, 而是对人生的痛苦缺乏根本理解, 并天真地假定痛苦可以被知识抵抗消解。悲剧的不可化解性强大到如此地步, 它只能在艺术而非知识中才能获得暂时的释放, 故而尼采认为, “唯有作为审美现象, 世界与此在才是有理由的”[1]48。

不夸张地说, 尼采指出从苏格拉底处延续而来的教育之弊病, 或许不仅属于他的时代——这种质疑何尝不能指向今天的学术建制呢?如果求知被视为化解此在终极悲剧性的最高价值, 那么留给苏格拉底及其门徒值得从事的事业除了教育以外, 还剩下别的可能性吗?尼采的批评或许只是一顶草率扣上的大帽子, 但很大程度上仍可被视为中肯的。从《悲剧的诞生》, 尼采展开了对柏拉图主义的毕生批判。但或许正是这部最初之作的不成熟性, 以及蕴含在柏拉图作品内部的十足张力, 使得这个早期批判在另一个角度颇值得玩味:苏格拉底的形象是否就这样牢牢地与日神精神钉死在一起了呢?

三、苏格拉底形象的内在张力

(一) 尼采对柏拉图主义批判的深刻性

在早期批判中, 尼采往往是将柏拉图与苏格拉底一并提及的, 其间没有区分。但仅仅考虑柏拉图笔下, 我们也足以发现苏格拉底扮演着两种截然不同的形象:早期对话中, 他是诘难者;中后期对话中, 他往往作为柏拉图哲学乃至柏拉图主义的代表。早在19世纪初, 德国古典学界对柏拉图作品的分期论和发展论探讨就已经逐渐显学化, 其影响甚至一直延续至今[4]。这背后的重大问题在于:柏拉图作品中究竟哪些是真正属于苏格拉底的思想, 哪些是柏拉图借苏格拉底之口表述了自己的思想?在此, 我们只寻求较一般化的总结:柏拉图的早期作品, 通常更多被视为对苏格拉底言行的记录, 更符合苏格拉底自己的哲学方式;而到了中期以至后期, 柏拉图逐渐发展出了属于自己的理念论形而上学, 便为苏格拉底的言行赋予了自己的思想成果。

《悲剧的诞生》探讨了艺术与知识背后彼此对立的世界观冲突, 那么为了进一步检视尼采的批评, 我们的探究恰好可以集中于一个经典问题:苏格拉底究竟如何看待知识本身, 以及作为知识之传授的教育理念?如果仅依照柏拉图中后期最着名的“洞穴喻”与“真实性等级”标准, 那么“苏格拉底=理论乐观主义”的公式似乎是难以撼动的——众所周知, 《理想国》中的苏格拉底提出, 一张床的“理念” (idea) 才是“真实的”床, 而物质性的、工匠所创制的床, 它与真实的理念相比更像是一种“阴影式的事物”。依此推论, 诗人的描绘是对现实的模仿, 处在真实性等级的最末端。而在所有阴影外, 仍存在一个绝对真实的东西, 走出洞穴的囚徒才有可能直视它的光芒——这就是理念论的基本模型。真正的理论和知识是对超感性理念的静观, 故而探究知识本身就是对日神精神的最终贯彻。尼采非常清楚理念论在柏拉图思想中的核心意义, 及其对后世的决定性影响。在后来的《偶像的黄昏》中, 他将柏拉图主义历史的第一阶段描述为“真实世界是智者、虔信者、有美德者能够达到的——他生活在其中, 他就是真实世界”[5]。随后西方形而上学, 都不过是柏拉图主义的必然流变, 也即所谓“‘真实世界’如何最终变成一个寓言”的历史。在这种历史叙事下, 教育的意义无非是在不同时代培养出更多的虔信者、有德者以至“自由灵魂的鬼怪”等[6]。该批判无疑是对《悲剧的诞生》一脉相承的发展, 尼采的思路其实一以贯之。

(二) 苏格拉底的知识“转向”:诘问法与理念论

这里的判断仍绕不过一个问题:在柏拉图对话中, 理念论是否就是全部问题的终极答案, 又能否完满反映苏格拉底的知识观?按照发展论的基本视角, 早期柏拉图对话中, 苏格拉底在与雅典人反复辩驳、以求获得关于某主题的知识时, 便极少谈论理念问题, 反倒是以诘问法为其标志性特征——尤其是在《申辩》中, 他将这种方法上升到德尔菲神谕的源头, 并以所谓“无知之知”作为自己与智者的根本区别。所以, 如果考察知识论问题的核心性转变, 必然涉及另外两部柏拉图对话之间的过渡:《泰阿泰德》与《智者篇》。

《泰阿泰德》通篇都在讨论“知识是什么”, 《智者篇》也包含相关探讨和解答。两者的戏剧场景相隔一天, 但学界通常认定, 前者属于柏拉图中期思想, 后者则是晚期作品——这本身就已经反映了理念论的主导因素, 因为在《泰阿泰德》中, 讨论是在诘问中迂回前进的, 三个知识定义被不断地否定掉;《智者篇》中的主导位置被替换为一位埃利亚异乡人, 理念论也看似成功地解答了前一天尚未解决的问题。对于找寻知识的尝试, 一个亟待跨越的障碍恰恰在于:“错误”究竟如何可能发生呢?当泰阿泰德将知识定义为“真实的判断”时, 苏格拉底并没有攻击这个定义本身, 而是反问:何谓虚假的判断?虚假的判断在事态上究竟如何可能?经过一步步分析, 他们发现虚假判断不可能出于人们错误地将一物当作了另一物, 因为人们不可能思考“非存在者”。《智者篇》在此问题上遭遇同样的困难, 因为智者逃避捕捉的同时, 必然要借助非存在问题来对讨论者作出反诘——人们如何可能思考一个不存在的东西呢?假如我们表述“泰阿泰德飞着”这样一个命题, 苏格拉底的诘问仅仅指出了, 这个命题对应于一个不存在的事态, 故而与其说这个命题是假的, 不如说它是荒谬的, 是根本缺乏意义的。而理念论并不满足于此, 异乡人坚持认为, 即使是假命题, 它与现实之间仍具有一定的对应关系。对此, 异乡人尝试探讨了“非存在”这个理念本身, 认为它与“相异”是同义的。在理念、命题和事态的三重结构之间, “泰阿泰德坐着”这一命题完美对应于真实坐着的泰阿泰德, 而“坐着”的谓述和事实, 也都对应于一个更高的“坐之理念”。“泰阿泰德飞着”这一命题中, “飞着”的表述虽然不存在现实中的对应, 却具备一个理念上的对应——“飞之理念”, 它与“坐之理念”是“相异”的[7]。因此, 基于理念论的更高设想, “假命题”和“非存在”这种看似矛盾的境地才能得到充分化解, 这或许为《泰阿泰德》未竟的知识定义留出了一种解答。

异乡人无疑等同于另一个后期的苏格拉底, 而这两部对话, 也反映了施加在同一个年轻人身上的两种不同的教育方式。较早的研究将《智者篇》视为真正的知识论建构, 即柏拉图后期理念论对苏格拉底早期诘问法遗留问题的最终解决。然而在当代学界, 随着戏剧化解读和分析哲学纷纷加入对柏拉图对话的拆解工作中, 异乡人的方式遭到了越来越多的质疑。人们重新重视并发掘《泰阿泰德》的独特意义, 尤其是它最终未得出结论的探讨, 实则暗示了意味深长的无穷可能性——助产术是否只能停留为一个普遍化的工具, 一种线性化的知识之过程?如果在尼采眼中, 悲剧包含着以审美形式展开的独特教育意义, 它是纯粹理论所无法替代的, 那么助产术是否包含着某种比它所通达的知识本身更加深刻的智慧呢[8]?

(三) 助产术的辩护

助产术无疑源自诘问法, 是通过对人们的固有观念进行反复追问, 从而引导出自相矛盾之处的谈话手段。然而并不是所有诘问都会上升到助产, 大多数人在谈话的进展中便会逃离问题——早期柏拉图对话中, 对话者由于资质有限, 常常对苏格拉底的诘问感到力不从心。即使如此, 苏格拉底也并未真正抛弃这些人, 或将他们的教育视为不重要的。从教育期盼“产生天才”的结果而言, 尼采将助产术与理论乐观主义并置的做法并非毫无道理。但当我们每每深入苏格拉底对雅典青年的诘问, 便会发现知识助产术本身并非以某种日神式的静观为其明显的主导因素。知识的生产过程, 本身就如同生育一样, 而生育的过程同样包含了痛苦和艰辛——这个被苏格拉底反复使用的比喻也暗示了这样的可能:并不是所有人都会自发、自愿地承担这种痛苦。于是, 苏格拉底的面具下面或许仍保留着一副酒神的面孔——传统悲剧中的酒神式英雄, 恰恰以经受常人不愿经受的痛苦为其核心要素。而助产术下的知识生育活动的痛苦, 就如同抛弃死胎一样——它只能由生育者亲身体会。

柏拉图思想及柏拉图主义, 无疑是苏格拉底助产术所引导出的最伟大产物。然而作为一种内涵丰富的教育手段, 早期的助产术实则保留了比“产生天才”更多的可能性, 保留了跳脱出柏拉图主义及其衍生的教育观之外的可能性。站在这个角度, 当代学界对助产术的重视或许隐隐可以对尼采的批判作出回击:基于与日神精神一脉相承的“希腊的明朗”, 苏格拉底主义必然将自己定位到教育的使命上, 然而真正的教育并不是简单的终点或答案, 而是处于反复轮回中的开端。由于这种轮回性也正是悲剧教育所力图传达的, 我们似乎由此看到了苏格拉底与尼采之间隐含的共通性——他们或许并没有后者认定的那样大的根本分歧。

在尼采所处的时代, 《悲剧的诞生》试图以所谓“理论乐观主义”的理解方式把握苏格拉底哲学, 将其视为日神精神的绝对代表从而展开深入批判, 这种做法显露出一种对现实的急切乃至粗放的危机意识, 今日看来虽未免对苏格拉底问题的复杂性有失体察, 却也不乏深刻的洞见。但是, 学者们从柏拉图对话中剥离出独立的“苏格拉底哲学”, 在柏拉图主义及其历史日渐被否弃的今天, 同样也包含着从其他理路重新解释希腊悲剧、文明和哲学复杂关系的努力。充分地理解尼采对苏格拉底的早期批判和挑战, 尤其有助于我们在今天带着更加深刻的问题意识, 回到柏拉图对话和哲学教育的意义上。

参考文献:

[1]尼采.悲剧的诞生[M].孙周兴, 译.北京:商务印书馆, 2012.

[2]柏拉图.苏格拉底的申辩[M].吴飞, 译.北京:华夏出版社, 2007:100.

[3]靳希平, 吴增定.十九世纪德国非主流哲学[M].北京:北京大学出版社, 2004:380.

[4]TAYLOR, C C W.The Origin of Our Present Paradigms[M]//New Perspectives on Plato, Modern and Ancient.Center for Hellenic Studies, 2002:73-84.

[5]尼采.偶像的黄昏[M].卫茂平, 译.上海:华东师范大学出版社, 2007:62.

[6]海德格尔.尼采[M].孙周兴, 译.北京:商务印书馆, 2003:224-232.

[7]CORNFORD F.Plato’s Theory of Knowledge[M].London:Kegan Paul, Trench, Trubner&Co.Ltd, 1935:309-315.

[8]SEDLEY D.The Midwife of Platonism[M].Oxford:Oxford University Press, 2002:33-35.

中文摘要本论文的主旨是追问什么是现象学哲学?通过先后对现象意识和事态意识的生成过程进行考证,明确现象意识和事态意识的来源和内涵。现象意识和事态意识分别构成现象学认识方法的世界观和方法论。现象是外界刺激在主观世界里的显现,基于现象基础上...

引言苏格拉底将德尔菲神庙墙壁上的铭文认识你自己作为自己人生哲学的信条,不仅以此来处理自己的日常生活及理论研究,而且将其上升为自己做人的原则及终生的理想与追求。1开辟了哲学研究的新领域苏格拉底认识你自己哲学价值的一个重要体现是:使哲学的...

一、荷马与赫西俄德对立?在尼采1869年冬至1870年春的手稿里,有这么一句话:赫西俄德之于荷马,就如同苏格拉底之于悲剧。①众所周知,在《悲剧的诞生》一书中,尼采将苏格拉底视为是古希腊悲剧的终结者,是古希腊文化堕落的标志与象征。如果说,尼采在其早...

对尼采重复思想的当代价值进行研究,有别于将永恒轮回囿于纯然文化现象的一般性讨论,而是将重复放置到现代哲学的认识论维度内,独创性地区分同质重复与异质重复两类概念范畴的重复知识谱系,针对近代哲学有关主体死亡的时髦话语,明确差异性重复的主体类型是...

悲剧(Tragoidia),字面意思为山羊歌[1]248.各家解释不一,归纳起来大约有这样几种意思:(一)比赛的奖品是山羊,(二)演出时歌队围绕着作为祭品的山羊,(三)歌队由扮作山羊的萨图罗斯组成。[1]248总之,与艺术表演中的歌队和山羊分不开。悲剧作为...