摘 要: 在汉代崇文尚武的文化精神下,世人对剑达到了前所未有的推崇,佩剑、以舞相属等习俗被纳入到汉代礼仪文化系统中,促使剑文化发生了艺术性的转变,为剑舞文化的发展生成提供了一定的可能性。时至今日,剑作为我国非物质文化遗产的重要组成部分,研究学者们对其剑舞文化的研究方兴未艾,但对于重要转折期的汉代剑舞文化的挖掘和研究鲜有深入也未有相关的专题性梳理。本文从汉代文献史料出发,着重研究汉代剑文化的艺术转变之剑舞文化生成的几种可能性,以求透过相关的文献史料探讨其文化功能与演变发展。通过本文研究可以得知汉代剑舞文化的生成原因主要体现在三个方面。

关键词 : 汉剑;剑履上殿;跳丸弄剑;剑舞;艺术转变;

剑在汉代崇文尚武的文化精神下受到了前所未有的推崇和功能的转变,并被纳入到了政治制度化的礼仪文化系统之中,由此被后人尊称为“百兵之君”。

汉高祖刘邦建汉以后,汉承秦制,达官贵族佩剑、舞剑之风逐渐盛行起来,甚至官吏也开始佩剑,由此为基础使得舞剑在宴飨中成为一种常态。《晋书·舆服志》载:“汉制,自天子至于百官,无不佩剑,其后惟朝带剑”,1带剑风气遂成了汉代朝礼典章的制度。同时在汉代世风奢侈的推动下,佩剑成为一种身份的象征,权利的代表,彰显其地位和威严。汉剑到了东汉时期,在战场中的实用价值逐渐被环首刀所替代,其社会功能再次发生了改变并成为身份地位、礼仪娱乐不可或缺的一部分。在汉代礼仪制度和社会风俗下,剑文化发生了艺术性的转变从而导致剑舞文化的生成,其剑舞文化的生成原因主要体现在三个方面:其一,剑器彰显身份,所舞之剑器成为身份等级的象征性符号,佩剑为剑舞的发展提供了客观的条件基础;其二,剑器礼俗文化的凸显,礼仪功能的转变使得剑器成为汉代重要的礼器和法器,从而促进了上至皇室贵族下至平民百姓不同舞剑形式的出现;其三,表演之剑舞,剑舞真正成为舞台表演的艺术形式。

一、剑器彰显身份

早在西周时期,达官贵族就已经有佩剑的风气,周朝规定《初学记·武部》引《贾子》记载为“古者天子二十而冠,带剑;诸侯三十而冠,带剑;大夫四十而冠,带剑。隶人不得冠。庶人有事得带剑,无事不得带剑”,2在周朝带剑非庶民一般所能享有,佩剑成为官员和天子的标配。到了先秦时期“带剑废佩玉”兴起,文武百官佩剑、好剑逐渐成为一种社会风尚,《史记·秦始皇本纪》中描述有“四月,上宿雍。己酉,王冠,带剑”,3九年(公元前238年)四月秦王留宿雍地,己酉日秦王举行成年的加冠礼时要佩戴宝剑。《吕氏春秋·侈乐》有“世之人主,多以珠玉戈剑为宝”,4描述世上君主多以珠玉、长戈、利剑当作宝贝,宝剑成为君王贵族所追逐的对象之一,象征着君王的权力。同样身份地位不同对剑的长度和重量也不同,在先秦工艺专着《考工记》记载:“桃氏为剑…身长五其茎长,重九锊,谓之上制,上士服之。身长四其茎长,重七锊,谓之中制,中士服之。身长三其茎长,重五锊,谓之下制,下士服之。”5根据此记录显示士的等级身份不同,其佩剑的规格有着明确的差异性。

入汉以后,佩剑的社会风气逐渐兴盛起来,促使铸剑的工艺水平更加精致,装饰更加豪华,其中玉具剑成为了汉剑最具典型的代表。根据先前的文献和考古的挖掘,以玉装饰宝剑始于先秦,而兴盛于两汉,《说苑·反质》记载:“经侯往适魏太子,左带羽玉具剑,右带环佩,左光照右,右光照左”。6身份高贵者如帝王、太子、诸侯王等,其佩剑由玉器黄金装饰而成。身份的不同导致所佩之剑的装饰(如剑鞘及剑首镶嵌绿宝石、金银线等物)等级也有所不同。在汉代舆服制度中剑还具有特殊身份显现的社会功能,《史记·萧相国世家》记载:“奈何欲以一旦之功而加万世之功哉!萧何第一,曹参次之。高祖曰:善。于是乃令萧何第一,赐带剑履上殿,入朝不趋。”7汉高祖刘邦初定天下论功名赐予萧何特权可以带剑近至尊而不需要解剑(在汉代剑履上殿是典法礼制但不得近至尊,若近必须解剑)。同样在《后汉书·董卓列传》记载有“寻进卓为相国,入朝不趋,剑履上殿”,8东汉末年董卓为国立功得到帝王特许,上朝时可以不解剑,不脱履,以示殊荣,通过以上文献记载可知佩剑有时成为一种特权和荣誉。同时在汉代王侯大墓中出土了大量的制作精良的宝剑,河北满城中山靖王刘胜墓中出土了十多件造工精良、装饰华美的铁剑,其中包括两件玉具剑,说明一些好剑的贵族,生前拥有多件名贵的宝剑,供不同场合佩戴及平时把玩。玉具剑是汉代最为豪华的宝剑,达官贵族多佩玉具剑,死后也多以玉具剑随葬凸显其身份的高贵。到了隋朝统一全国后,在舆服制度中继续保留了汉代的佩剑和玉佩制度,对官阶大小的佩剑要求做了更加细致的阐释。《隋书·礼仪志》记载:“一品,玉具剑,佩山玄玉。二品,金装剑,佩水苍玉。三品及开国子男、五等散品名号侯虽四品、五品,并银装剑,佩水苍玉。侍中以下,通直郎以上,陪位则象剑(木剑也,言其象真剑)。带真剑者,入宗庙及升殿,若在仗内,皆解剑。”9各级官位对应不同的佩剑,所装饰的玉器材质也不同。汉代刘歆着,东晋葛洪辑抄的《西京杂记》曰:“汉高祖斩蛇剑,剑上有七采珠、九华玉以为饰,杂厕五色琉璃为匣……开匣拔鞘,辄有风气,光彩射人。”10虽为杂记小说真实性有待考证,但也在一定程度进行了佐证,到梁陶弘景所撰《古今刀剑录》再次对斩蛇剑记载:“前汉刘季,在位十二年。以始皇三十四年,于南山得一铁剑,长三尺,铭曰赤霄,大篆书。及贵,常服之,此即斩蛇剑也。”11可见汉高祖斩蛇剑并非杜撰而来是有一定史学依据的,并且其装饰工艺及奢华程度已达到一定的高度。

从春秋战国时期的越王勾践和吴王夫差的“王自作用”之剑,到汉高祖的斩蛇剑、汉成帝的尚方斩马剑和曹操的倚天剑,这些宝剑是帝王所特有并非一般权贵和民众所能拥有,帝王用剑将剑推崇到至高无上的地位和权力,成为王者之剑。隋唐时期的“尚方宝剑”文化也因此而形成并成为王者之剑的代表。

尚方宝剑也称为尚方剑、尚方秘剑。据《通典·少府监》记载秦汉时期,在少府之下设有尚方,职掌制造供皇帝御用的刀剑等兵器及宝玉等其他玩好器物。皇帝御用之剑皆出自尚方,因而被称为“尚方剑”。12它是皇帝赠予或赐予臣民的宝剑,代表着最高的权力,具有特殊专权的社会功能。臣民见剑如面圣,持尚方剑的大臣可以先斩后奏等特有的生杀特权。西汉时为人正直的朱云上书请示赐尚方斩马剑去斩杀佞臣张禹。《汉书·杨胡朱梅云传》朱云曰:“今朝廷大臣上不能匡主,下亡以益民,皆尸位素餐,孔子所谓‘鄙夫不可与事君’,‘苟患失之,亡所不至’者也。臣愿赐尚方斩马剑,断佞臣一人以厉其余。”13《后汉书·宦者列传》记载:“蔡伦有才学……后加位尚方令。永元九年,监作秘剑(皇帝用剑)及诸器械,莫不精工坚密,为后世法。”14此处的秘剑即是尚方宝剑,因是皇帝御用之剑,故臣民不得拥有。尚方宝剑的制度和权力一直延续到清朝,《儒林外史·野羊塘将军大战,歌舞地酋长劫营》:“雷太守听见拿获了贼头和冯君瑞,亦甚是欢喜,即请出王命、尚方剑,将别庄燕同冯君瑞枭首示众,其余苗子都杀了,具了本奏进京去。”15从中可见尚方宝剑具有特殊的斩杀作用,其次还代表着王者的最高权力,同时还是王者的化身,可间接强化王者的权威。

东汉末年,曹操打造了两把佩剑:倚天剑和青釭剑,倚天剑之名源于宋玉《大言赋》中的“长剑耿耿倚天外”,据传该剑可削铁如泥,后变成宝剑之代称,权力之代表。倚天剑是曹操自己的佩剑,而青釭剑则赐予夏侯恩佩戴,后被赵子龙单骑救主夺走。后世中大家对倚天剑仰慕不已,其中诗仙李白在诗词中多次提及,在《临江王节士歌》中就有“壮士愤,雄风生。安得倚天剑,跨海斩长鲸”的句子,16《司马将军歌》“手中电击倚天剑,直斩长鲸海水开”,《留别贾舍人至二首》“远客谢主人,明珠难暗投。拂拭倚天剑,西登岳阳楼”。16张乔在其诗《华山》描写了倚天剑的气势:“谁将倚天剑,削出倚天峰。”16无论是尚方宝剑还是倚天剑都从不同角度显现出王者之剑的权威性和特殊性。

自西周开始,在严格的等级制度下无论地位待遇、服饰制度还是礼节要求等都各不相同,尤其到了汉代剑在战场上的地位逐渐被环首刀所取代,其佩剑等级之分更加凸显。人们通过佩剑来彰显自己的身份和地位,此时的佩剑不仅仅是单纯防身防卫的一件武器,而更是具有一定象征意义的时尚艺术品,身份之剑便成为汉代社会等级制度的缩影,佩剑促使了剑器工艺水平提升,同时为剑舞的发展生成提供了良好的客观现实基础。

二、剑器礼俗文化的凸显

在“汉承秦制”的基础之上汉武帝对汉文化大一统的体制进行强化,进行“罢黜百家,独尊儒术”推崇仁义之礼。此时,剑器的功能性在政治礼教文化影响下发生了转变,兼具着重要的礼节仪式性功能。首先表现在剑成为汉代重要的礼器,上至君王下至平民皆以剑为礼器的同时促进了不同剑舞表演形式的产生;其次是作为宗教的法器之剑,达到以剑斩魔,以剑辟邪的效果,最终成为道教舞蹈中的重要组成部分。

1.礼器之剑

以剑为礼、以剑相赐等社会习俗在汉代颇为流行,并成为社交礼仪中重要的组成部分,成为彼此友好交流的一种社会礼仪形式。上至国家之礼下至平民馈赠,宝剑成为汉代人们共同追崇的首选。《东观汉记·冯异》中记载“建武二年,遣冯异西击赤眉于关中,车驾送至河南,赐以乘舆七尺玉具剑,敕异曰:‘念自修整,无为郡县所笑。’异顿首受命。”17光武送冯异至河南赐予七尺玉具剑以示恩典。《汉书·匈奴传下》记载“单于正月朝天子于甘泉宫,汉宠以殊礼,位在诸侯王上,赞谒称臣而不名。赐以冠带衣裳,黄金玺盭绶,玉具剑,佩刀……”,18在汉朝与匈奴对外交流中将剑作为国礼相赠。《东汉观记·穆宗孝和皇帝》记载“四年春正月,单于乞降,赐玉具剑,羽盖车一驷,中郎将持节卫护焉”。19从以上文献中可见,剑成为汉代馈赠礼器的重要组成部分,同时剑之礼的排序往往是在车马刀等之前,侧面反映了剑在汉代社会的地位和被追崇程度。以剑为礼的馈赠成为对外交流以示友好的标志性政治礼节,而赐剑则反映了汉代君王对臣子的一种敬重和赏赐,是礼仪舆服制度下的另一种显现。

赠剑与赐剑相比更多的是凸显彼此的情感寄托和感激之意,此时的剑成为一种传情达意的精神符号。其中最为着名的典故是三国时期吴国季札赠剑的故事,《史记·吴太伯世家》记载:“季札之初使,北过徐君。徐君好季札剑,口弗敢言。季札心知之,为使上国,未献。还至徐,徐君已死,于是乃解其宝剑,系之徐君冢树而去。从者曰:‘徐君已死,尚谁予乎?’季子曰:‘不然。始吾心已许之,岂以死倍吾心哉!’”20信义和承诺通过季札挂剑的故事映射出来。最初季札明白徐国国君喜好自己的佩剑,但由于还要出使他国故没有赠予徐君,而是出使完归来时将宝剑赠予徐君(此时徐君已离世),将宝剑挂于徐君墓前的树上。所赠之剑代表着情谊的寄托和信义的表达。

汉代还有“进剑”之礼实为“献剑”之礼,剑作为下臣对帝王或异域之国对汉朝的供奉之品。《西京杂记》记载:“昭帝时,茂陵家人献宝剑,上铭曰:‘值千金,寿万岁’。”21《后汉书·循吏列传》记载“建武十三年,异国有献名马者,日行千里,又进宝剑,贾兼百金,诏以马驾鼓车,剑赐骑士”,22前者是仆役向汉昭帝献上宝剑价值千金,敬祝万岁无疆,后者则是异域他国对汉朝进剑之礼(进剑也应为赠剑的一种方式,只是描述称谓上略有不同)。

可见,剑作为汉代贵重的礼器显现的是汉代对剑的重视程度,是精神文化象征性的标志性符号及“仁义礼智信”的代表性礼品,礼器之剑成为达官贵人以及平民百姓舞玩的常见之物,舞剑乃舞心显仁义,是文人墨客道德品格的一种外化展现。

2.法器之剑

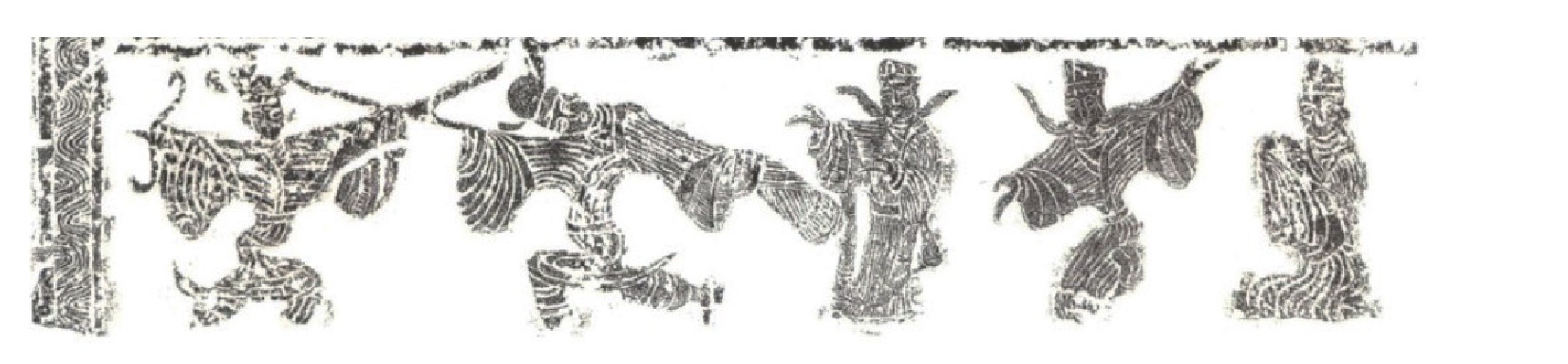

图1 南阳出土的许阿瞿墓志画像石

在汉代随着道教的创立与佛教的传入,剑逐渐成为宗教文化中重要的法器,后成为道教舞蹈的重要组成部分,其中的道教剑器之舞象征着智慧和灵力,达到以剑斩魔、以剑辟邪的功效。在佛教中剑的教义内涵主要是取其寓意,如在文殊菩萨的塑像中右手持宝剑(佛教称为智慧剑),在其他很多佛像中也多见拿宝剑的金刚力士,以剑象征着智慧和神力,但并未有真正实质上的运用。在宋赜藏主集的《古尊宿语录》卷三有记载:“问:文殊执剑于瞿昙前者如何?……云:何者是剑?师云:解心是剑。”23由此可见,剑在佛教中已转变为一种修行境界,一种象征性的精神符号,而非实剑,由实变虚,从具化到抽象,喻指以“剑”斩情丝,以“剑”解心愁。

东汉道教建立后,剑逐渐变成道教的重要法器,通过舞剑以达降妖除魔的功能。在道教中法剑又称灵剑、斩妖剑、七星剑、神剑,道士穿长袍佩长剑则成为基本的威仪规范,同时还是道教文化传承中最为重要的信物之一。剑在道教中的功能要比在佛教中丰富很多,法剑在道教中的功能性:一是身份道行层次的象征;二是降妖除魔、辟邪消灾的仪式载体;三是“托形剑化”即剑解,是道教修行得道升天的一种境界。

道教的佩剑制度受到汉代等级制度的影响,东汉流传至今最早出现的道教经典《太平经》中关于五方仙神之主最为尊贵的中央神,有着具体形象的记载:“中央者,为雷为鼓为剑,中央者土也,五行之主也,鼓亦五兵之长也,剑亦君子道德人所服也,亦五兵之长也。”24将剑奉为五大兵器之首并以剑显修德,显示出剑在道教人士中的地位之重。在道教斋醮(道士设坛念经做法事)科仪设坛做法中,剑舞在咒语的配合下使其法剑的功力大大增强。南宋吕太古《道门通教必用集》中的《威仪篇》描述记载了斋醮施法的情景,杨公本云:“白事前……唐君朱阳,情通天冠,绛章单衣,执龙头宝剑,左手持符。”在道法仪式中右手执剑,左手执水碗,口念次剑水相向咒曰:“吾水,非常之水,五龙五星真气之水。吾剑,非凡之剑,九炼坚刚,七星挟旁,踏蹑北斗,跨踞魁罡。”杜天师杀剑咒曰:“太上有命,普告万灵,促召天真,俱会帝庭……挥剑前驱,焕掷火铃,激命甲驺,虎卒天丁……急急如律令。”25透过以上的史料记载可以推断出道教法剑的仪式形式,皆为右手执剑,左手执碗水,口中念相关的咒语(多种不同功能性的咒语),步法路线以北斗七星图和八卦方位为主,焚符时通常以剑带符掷于火焚,还会在剑环上篆刻咒文,剑身刻北斗七星,象征取天地之精华以增加其灵性与神威。

对“托形剑化”之道,陶弘景言:“君若不耐风火之烟,欲抱真形于幽林,可修剑解之道,作告终之术。”24剑解之道实为道士修炼得道达到升仙不死之身宗教信仰的一种方法。东晋灵宝经《元始五老赤书玉篇真文天书经》具体记载为:“道士欲尸解者,黑书木刀剑,抱而卧,即为代人形而死矣。行此宜精,他念秽浊于口,符即出,身即死。”24由此可见,剑解升仙术是以剑代替人形,而人真身则升天成仙的一种修炼方法。

通过关于道教系列的法剑着作也可得知道教仪式中剑舞的重要性,其中有《古今刀剑录》《灵剑子》《述剑集》等着作。到了隋唐时期,在道教法事中有时改为用木剑施法并以此舞之,运用桃木制剑使镇妖驱魔的法力功能大大增加,由此剑舞被广泛应用于道教祭祀与仪式之中。

三、表演之剑舞

剑舞是由习剑演化而来,自汉代基于佩剑习俗、以剑为礼、以剑为法的风尚之上最终使得剑舞真正上升到表演艺术的领域范畴之内,并成为汉代百戏表演中的一种艺术形式。尤其在汉代“以舞相属”礼仪乐舞的盛行和社会佩剑习俗的环境下,拔剑起舞成为常态,具有表演性、娱乐性、社交性的功能,主要表演形式有“跳丸飞剑”“击剑表演”“长剑独舞”等。

图2 纳溪崖墓画像石

跳丸飞剑是汉代百戏舞蹈中最为典型性的表现形式,在表演时将“丸”与“剑”作为道具配合舞姿动作在空中进行抛接转换,使跳丸、飞剑、杂技、舞蹈有机地融合为一体。从出土的汉画像石中可以看到,“丸”大小通常可以单手抓握,而“剑”短小如匕首也有长如宝剑。在汉代文献中仅有的描述有东汉李尤《平乐观赋》:“飞丸跳剑,沸渭回扰。”25东汉张衡《西京赋》“跳丸剑之挥霍,走索上而相逢。”11裴松之注《三国志·杜夔传》的注文:“使木人跳丸掷剑。”26在汉代画像石的图像中跳丸飞剑较为常见,主要分布于河南、山东、江苏、四川等地。河南有16幅画像,山东目前有26幅,四川有9幅。27在1973年河南南阳出土的许阿瞿墓志画像石中许阿瞿在欣赏百戏表演的情景,其中的左二赤身健硕的俳优,右腿跪地双手进行飞剑跳丸(二剑四丸)的表演(见图1)。28在四川泸州市纳溪区出土崖墓画像石民间百戏表演中,右边两人一人跳四丸另一人掷三剑(见图2)。29可见跳丸飞剑是汉代百戏表演中极具代表性的民间舞蹈表演,结合汉画像石从侧面也可窥见剑在民间俗舞中的艺术形态技艺娴熟、惊险刺激、幽默风趣、杂舞一体。

成都东汉墓出土的乐舞百戏画像砖中的右上方一俳优跳弄七丸于空中,另一俳优左肘击瓶,右手持长剑,剑尖正跳弄一丸,技艺娴熟的表演扣人心弦(见图3)。30而后在明代李承勋《名剑记》中记载:“兰子以技干宋君,弄七剑,迭而跃之,五剑常在空中。宋君惊异之,赐以金帛。”11兰子献技献舞于宋王宋元君以求重用,在表演中可以舞弄七剑,常有五剑在空中飘然飞舞,实为汉代跳丸飞剑的一种发展变化,现今看来舞弄七剑似有夸张描述的成分但也从侧面记录了剑舞的表现形式。

虽经西周礼崩乐坏导致雅乐在汉代衰退,但受其汉代典礼祭祀的影响还是有所保留,此时的雅乐更加侧重于通过乐舞进行娱乐社交,也促使了“以舞相属”在宴飨礼仪乐舞中的盛行。文献史料中对于汉代剑舞的直接描述较少,最具代表性的是在《汉书·高帝纪传》项庄舞剑意在沛公的典故记载:“庄则入为寿,寿毕,曰:‘军中无以为乐,请以剑舞’项王曰:‘诺’。项庄拔剑起舞,项伯亦拔剑起舞,常以身翼蔽沛公。”31该史料的记载为剑舞在“以舞相属”的呈现提供了相应的佐证,以此可以进一步解读为在项羽宴请刘邦这种高规格的官方场合下,项庄请以剑舞,可见剑舞表演在当时是一种常态,否则也不会轻易拔剑而舞。而项伯也拔剑起舞实为保护沛公,形成两人持剑对舞的情景,此过程与“以舞相属”的舞蹈形式是一致的。而“以舞相属”之“实”是一种固定礼仪化的宴飨杂舞,具体是指秦汉以来,贵族文人在宴会上,通过舞蹈进行邀请、敬酒、劝酒或实现其某种政治意图。在汉画像石中也可窥见持剑舞演练的情景(见图3)。

从西汉至东汉,剑在战场中的功能性作用逐渐被环首刀所替代,而在社会中的功能性作用并未削弱反而增强。使得剑术的演练逐渐成为可供观赏娱乐的剑舞,此时的汉剑即可防身也可起舞,汉代剑舞不仅具有表演娱乐功能还具有防御、社交、祭祀的功能。汉代剑舞地位的确立为今后的剑舞继承与发展奠定了根基,其形制特征、风格特色、美学追求等特征一直延续发展到至今。

结 语

在汉代剑的社会文化功能性开始发生了根本性的转变,汉代对剑的追崇使得尚剑风俗达到空前的高度,剑舞的文化由此而生成并上升为舞台表演的一种艺术门类。通过以上的论述可以较为系统完善地将汉代剑舞文化生成的原因归为:一是剑器彰显身份,佩剑成为身份等级的象征性符号,为剑舞的发展提供了客观的条件基础;二是剑器礼俗文化的凸显,礼仪功能的转变使得剑器成为汉代重要的礼器和法器,从而促进了上至皇室贵族下至平民百姓不同舞剑形式的出现;三是娱乐之剑舞,拔剑起舞将剑作为舞具进行娱乐表演,因此剑舞真正成为艺术表演的舞蹈形式。汉剑所承载的文化指向性更加多元更加丰富,为汉以后的剑舞发展奠定了历史文化基调。从不同的角度对汉代剑文化的解读分析有助于更好的完善汉代乐舞文化的研究,尤其是对当今中国古典舞剑舞的文化建设与传承发展提供了重要的历史参考价值。

图3 淮北宿县画像石

图3 成都东汉墓画像砖

参考文献

[1]钟少异.汉式铁剑综论[J].考古学报,1998(1):52.

[2]韩启超.“以舞相属考[J].南京艺术学院学报(音乐与表演版) , 2014(2):90.

[3]汤池江苏安徽浙江汉画像石[G]中国画像石全集第4卷济南:山东美术出版社, 2000:133.

注释

1房玄龄.晋书[M].北京:中华书局,1974:771.

2徐坚.初学记(下)[M].北京:京华出版社,2000:213.

3司马迁.史记[M].北京:中华书局,1997:227.

4高锈.吕氏春秋[M].上海:上海古籍出版社,2014:95.

5闻人军.考工记译注[M].上海:上海古籍出版社,1993:123.

6刘向.说苑[M].北京:中华书局,1985:205.

7同(3):2016.

8范晔.后汉书[M].北京:中华书局,1999:1571.

9魏征.隋书[M].北京:中华书局,1982:242.

10葛洪.西京杂记全译[M].成林,程章灿,译注.贵州:贵州人民出版社,1993.

11(31)(37)文渊阁四库全书电子版[M].上海:上海人民出版社,迪志文化出版有限公司,1999.

12钟少异.龙泉霜雪:古剑的历史和传说[M].北京:三联书店出版社,1998:237.

13班固.汉书[M].北京:中华书局,1960:2915.

14同(8):1697.

15吴敬梓.儒林外史[M].兰州:敦煌文艺出版社,2011:323.

16(17)(18)全唐诗电子版[DB].长沙:青苹果数据中心.2012.

17(19)刘珍等.东观汉记校注[M].郑州:中州古籍出版社,1987:313.

18(20)同(13):1697.

19(21)同(19):88.

20(22)同(3):1459.

21(23)同(10):56.

22(24)同(8):1661.

23(25)赜藏主.古尊宿语录[M].北京:中华书局,1994:49.

24(26)(28)(29)罗炽.太平经注译[M].重庆:西南师范大学出版社,1996:518.

25(27)(30)欧阳询.艺文类聚[M].北京:中华书局,1965:1134.

26(32)陈寿.三国志(第三册)[M].北京:中华书局,1964:807.

27(33)季伟.汉画艺术中的跳丸飞剑之技[J].艺术百家[J].2014增刊:162.

28(34)王建中.河南汉画像石[G]中国画像石全集第6卷.郑州:河南美术出版社,2000:238.

29(35)高文.四川汉画像石[G]中国画像石全集第7卷.郑州:河南美术出版社.2000:174.

30(36)严福昌,肖宗弟.中国音乐文物大系·四川卷[G].郑州:大象出版社.1996:167.

31(38)同(13):26