摘 要: 本文通过对中西方文化的比较, 从艺术欣赏的角度溯本求源, 试图从文化学视角反观舞台艺术创作, 剖析中西方戏剧艺术的差异, 进而为中国独特的戏剧舞台艺术创作提供理论依据, 同时也为戏曲艺术的当代发展提供启示, 为文化自信的树立提供坚实基础。

关键词: 中西文化; 舞台艺术; 西方戏剧; 戏曲传统; 戏曲创作;

舞台如同生活的一面镜子, 生活里我们喜欢什么, 舞台上我们就想看到什么。最好的舞台艺术是雅俗共赏的, 勿庸去讨论舞台表演是贴近生活好, 还是脱离生活的好。大如奥运会开幕式, 小如街边艺人的路头戏, 我们始终要从中看到舞台的“镜子”这一属性。这种属性的审美取向不是由某一个或几个人确定的, 而是由整个社会决定的, 对它们的评价其实是对它们所映射的真实世界的评价。文运之升降, 政治之盛衰, 人情风移之变迁推移, 不同时代自不可同日而语。景随人移, 人走景动, 任何一个国家的发展都会因时而变, 只有舞台脚下的土壤不会改变。任何国家的舞台艺术纵然再玄奇夺目、花样百出, 也仍旧脱离不了本土文化的影子。

我们可以说, 诗经中之“颂”即是中国戏曲之鼻祖。中国戏曲 (剧) 的审美源由是对曲律的审美。王骥德《曲律·杂论》曰:“剧戏之道, 出之贵实, 而用之贵虚。”中国传统讲究虚、写意, 戏曲同样如此。无论将戏曲解释为“百戏和曲律”或“百戏的曲律”, 其重点始终和“曲”有关。西方戏剧则不然, 比如柏拉图为早期古希腊戏剧所制定的“三一律”, 对故事情节、时间、人物的完整设置更为重视, 与戏曲的审美角度有很大不同。

通常, 我们惯认的中国古典戏剧作品多属“五袍四柱”“江湖十八本”。其创作者文化水平有限, 而我们又习惯将这种艺人的剧本和西方文人的剧本作对比, 来探讨两者之间的差异。事实上, 艺人剧本胜在艺人本身现场的创造性, 而文人剧本胜在文学性。同时, 人们常将戏曲动作的虚拟性与唱词感情的真实性相混淆。中国戏剧文学在舞台上表现出高度的虚拟化, 西方戏剧文学在舞台表现上则力求写实化, 这样的差别是与中西方文明的差异相对应的:中国传统的儒释道思想追求精神上的意境, 而西方则追求物质上的高度务实。我们对戏曲的评述常言“风致”。风致之“致”, 指的是一种跳出了戏曲表演内容本身的神韵, 这和戏剧故事中的人物性格是相对立的。所以, 西方舞台的“言外之意”往往是在故事情节之中留下空白, 让观众自行补充, 而中国舞台的言外之意却只是“言内之意”意韵的补充, 一招一式中, 用简洁的姿态去描绘一些本该更为复杂的故事, 给观众留下极大的想象空间。西方戏剧追求以片段、细节展示剧情, 中国戏曲则用抽象的动作、语言, 在简短的时间内去叙述一个完整的意象, 这是一种局部分析与整体综合之间的差异。表现在音乐上, 戏曲音乐在声部上追求高度统一的和谐性, 而交响乐则追求对比性。

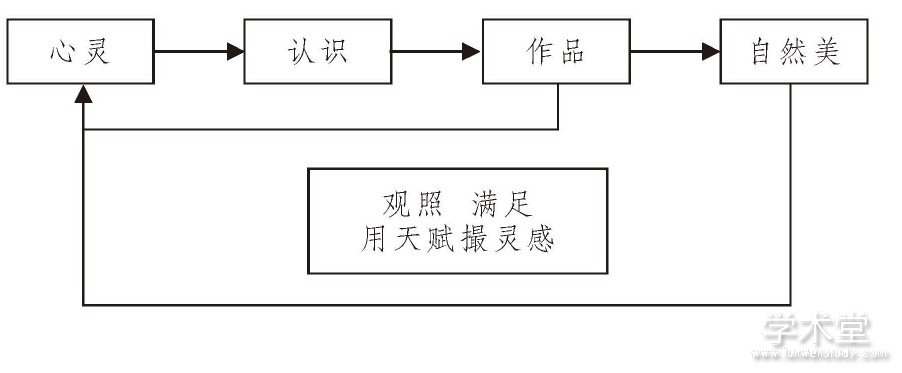

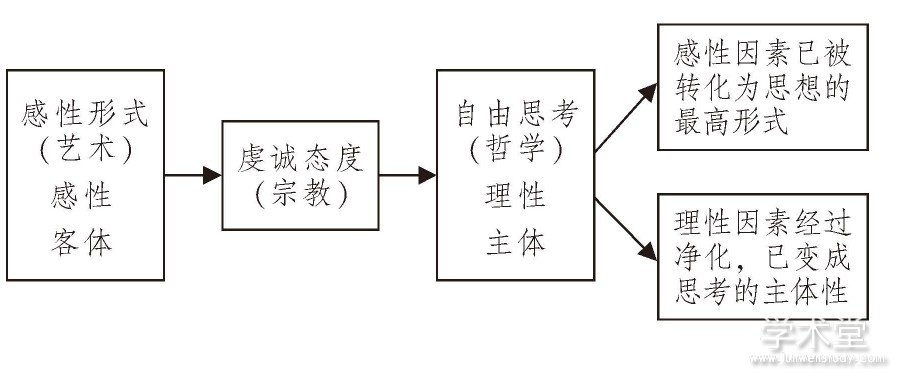

王国维曾说:“美术之务, 在描写人生之苦痛与其解脱之道, 而使吾侪冯生之徒, 于此桎梏之世界中, 离此生活之欲之争斗, 而得其暂时之平和, 此一切美术之目的也。”黑格尔也认为, 艺术是没有目的的, 若艺术是为了达到除它本身之外的另一个目的, 那艺术就仅是一件工具, 而工具只是一个实体, 没有精神层面的存在。若是如此, 艺术就只是第三世界中的摹仿, 是一种低下的存在, 要想脱离这个层面, 艺术对于理性世界的追求就不可忽视, 所以黑格尔将艺术的使命定义为:用感性的艺术形象的形式去显现真实, 去表现和解了的矛盾, 目的只是在于艺术本身的显现和表现。王国维和黑格尔均认为, 心灵需要通过观照来认识自然美, 再用天赋提取其中的灵感来进行创作 (图1) 。自然美缺乏自为、自发向外展示自己内涵的能力, 所以当客观存在的现实自然无法满足理想时, 才会转到艺术。因此, 虽然王国维与黑格尔都认同自然美产生艺术的方式, 但是, 黑格尔认为艺术是没有明显意图的, 他认为当感性形式的艺术客体, 通过心灵寄托的宗教而进入理性的主体自由思考的哲学理念时, 美的思考才能显现 (图2) ;而中国人向来认为以德为本、以诗辅情, 炼之以人情世故, 方能为戏。中国人对人生的追求, 一贯从空灵幽微处入手。中国人虽然重视实际, 但在艺术中并不沉湎于实际, 对实际方面作过分描绘, 而是有留白。因此, 中国人的舞台艺术重视抽象化, 让其与具体的现实隔离。其实西方也有类似理论, 比如在数学领域, 发展到后期也从量的分析进入了对质的把握, 但其对质的把握仍旧没有达到对意境把握的境界。中国舞台艺术模糊化处理时间、空间, 正是一种对事物本质最大程度的揣摩, 故有“物感说”存世。若去掉物感说中高度归纳化的程式, 则不仅是否认了一种表演形式, 更是从内否认了中国舞台的美学思想。

梅兰芳纪念馆馆长刘祯先生在其所着《目连戏与中国民间戏剧特征论》中, 曾将中国舞台表述为:“这是一种文化, 而不是艺术, 是一种精神而不是精致, 中国文化中, 向来是将戏曲看成是与政治、文化密不可分的东西, 托戏言志, 借戏抒情是很多文人墨客的终极目标。”这与中国传媒大学路应昆教授在《东方戏剧论文集》中所说的莎翁之梦与中国文人之梦, 有异曲同工之妙。“因情成梦, 因梦成戏”, 梦中的鬼、神、怪皆为现实中欲表现却不能言明的。一句“不能忘情”, 正道出了中西戏剧舞台的最大不同。

中国戏曲艺术的尤为伟大之处, 并不在于推翻了旧的, 再来一套新的。以前的不仅无需推翻, 而且也不能推翻。近代国人常将某些传统看作某种束缚, 但仔细想想, 在我们认为这是一种束缚的时候, 我们对这些束缚有多少了解呢?为什么古人并不认为这是一种束缚, 反而对这种束缚———如五言、七言绝句等———趋之若鹜呢?这其实还是一个延续传统的问题。在大家高喊反对八股的时候, 有几人做得八股呢?自由诗写得再好, 为什么我们仍旧认为唐诗、宋词是不可超越的文化高峰呢?其实诸如此类的束缚都是先人智慧的提炼, 在讲究意境的中国, 意的表达是只可意会的、高度精炼的。在一个以言传身教为文化传承载体的国家, 这种所谓的束缚只是传承的另一种表现。对于任何一种艺术, 技术层面的进步是最显而易见的, 就像对传统戏曲这样一种靠四功五法、唱念坐打的程式化技术为依托的艺术, 若不注重对其技术的保留, 便是一种直接的文化遗失, 倘若抛开这些技术谈革新, 更是直接抛开了几千年的历史积累。

图1

图2

一言以蔽之, 戏曲的简单纯朴, 是中国戏剧舞台艺术可贵的美学标准。中国传统表演艺术叙事性不强, 正是因为中国文学重在传情、情义, 故事本身只是情义的附属品。若一字能传情, 绝不写二字, 只消让观众心领神会。而西方舞台艺术与西方文学一脉相承, 强于叙事, 注重展示矛盾、升华, 情义则是故事的附属。

中国文化自始于诗三百, 文学与艺术便不分家。中国文学, 始于人生而达于宇宙自然界, 终始本末, 一以贯之, 体用皆备, 而无所缺失。亦宗教, 亦哲学, 亦科学, 兼容并包, 无不具备。但是中国文学因文字的特殊性, 在赏析上与其他艺术门类有所不同。艺术作品需要各种物质作为载体, 物质本身往往没有含义。而中国文学则凭借汉字所独具的艺术魅力, 凭借汉字已经包含的许多意义, 在创作时其实已经是“二度创作”了。从外求程度上讲, 艺术与文学间尚且有间隔 (图2) 。文学境界, 常在求得对方之爱;宗教境界, 在求得神之爱;道德境界, 则在我心之爱。道德之爱最基础, 但也境界最高。因此, 艺术作品可以独立存在, 而文学作品则脱不开作者。在欣赏艺术品时, 观众可以暂时忘记创作者, 沉浸在独立的艺术作品中, 而在阅读完文学作品后, 读者往往不免追问作者创作时的感受。前者是人与物之间的共鸣, 后者是人与人之间的共鸣。若从与现实隔离的程度来看文学, 那么小说、戏剧或因贴近现实而不属上品。因为戏剧家和小说家在创作时, 需要将自己的心情转化到他人的事情上, 借“他山之石”为自己“可以攻玉”。在观众与创作者之间, 这块“他山之石”仍然是一种间接的交流, 或者可以说观众对“他山之石”的关注甚至可以胜过“可以攻玉”。也就是说, “石”可以脱离于“玉”独立存在。故中国文学追求一种写意的解脱性, 而西方文学则追求一种写实的执着性。再以哲学的语言述之, 中国人欣赏文学, 乃即体以见用, 而西方之文学, 乃即用以为体。

即体以见用, 即诗歌和散文是作者心情的直接陈述, 透过作品, 观众可以直接看见作者的性格和人格, 直接欣赏作者之才情。而最无障碍的交流, 往往是最真切、最直接的, 也才是最触动人心、最有力量的。当下, 人们常说戏曲节奏“慢”, 从某种角度来说其实并没有错, 因为戏曲与当代大众隔得太远, 交流太少, 现代生活无法由现代戏曲所诠释。但戏曲之现状最可怕的不在于与时代脱轨, 而在于其传承文化这一功能不被视为如诗歌等文学体裁的存在形式而渐趋遗失。按常理, 一种文化会因其悠久的历史而愈发珍贵, 而对戏曲所谓“慢”的认识, 仅仅是其被轻视的一个表面现象, 实则是在为不重视传承文化功能找一个理由。在艺术的基本形态、意识方面, 我们应有一套自己的标杆体系。中国戏曲的精华多是忠、孝、仁、义、礼、智、信等延伸出去的感情, 而西方戏剧的精华在于以思想为核心的叙事。两者文化土壤天然不同, 即使西方戏剧的主题换成了感情, 也定非忠、孝、仁、义、礼、智、信。正如悲剧和喜剧一样, 在中西方文明中, 本质上都是一种文化, 其外化形式都混杂着“快感”和“痛苦”, 不同之处在于中国戏曲文化少了一种现代形式美的性质。现代形式美的出现使现代人的感官得到了满足, 引起了不和痛苦夹杂在一起的单纯快感, 迎合了大众狂欢而不控制的心态。今若单就中西方两种文化本身而言, 大众从两者中一定都会发现与快感并存的痛苦。但在现代形式美加入后, 西方艺术大有快感大于痛苦的趋势。其实, 中国戏曲艺术包括了布莱希特与斯坦尼斯拉夫斯基的间离与共鸣, 尝试借用一些现代形式美的外衣, 中国戏曲同样可以适应当下。可在许多中国人特别是年轻人眼中, 戏曲的优点总是少于话剧, 戏曲总是不如话剧好看。究其缘由, 一则中国的教育与西方教育其实并不能完全在意识方面融合;再者, 中国舞台的写实改良往往仍属于补漏性质, 只是改良一些过去因为人力、财力等原因而无法达到的物质条件, 有时反而因为东施效颦而过犹不及。由于当代观众的眼球被各种舞台视觉、音响效果所吸引, 现在的戏曲演员往往对自己的演技、功夫缺少信心, 放弃了从演技上吸引观众, 如此形成了恶性循环。由于现代文化的快餐性, 观众在数次不能看见好的中国戏曲艺术, 特别是各种劣质的旅游表演泛滥的情况下, 便会对中国传统舞台艺术美产生一种负面印象。同时, 随着演员们基础薄弱、青黄不接, 当各地戏曲从民间被全盘搬上剧场舞台时, 观众眼中的“一千个哈姆雷特”一瞬间被定型为了一个哈姆雷特。而事实上, 中国戏曲艺术的设计长于通过无数演员对同一故事的不同理解, 去注释一个相同的形象;西方戏剧设计则长于通过一个编剧对一个剧本中台词的设定, 让观众产生不同的感觉。此消彼长, 中国戏曲舞台艺术的势弱可想而知。

不过, 任何一个国家的舞台艺术仅仅是其文化的一部分, 而对整个社会文化的哲思, 必然需要以纵观整个社会的全貌为基础。舞台艺术若要有益于今后的中国文化发展, 其学必然要超越于俗学之外与之上。戏曲艺术存于中国历史文化之中, 传统谓其“道”, 切不可荒废。而想要探讨社会文化的全貌, 亦不能累于历史的沉淀, 还需有当下的眼光。另外, 技术与艺术之间, 需要以人文作为接引。舞台艺术须有深厚的人文底蕴, 才能极本穷源, 重立根本。北宋程明道曾云:“学者识得仁体, 实有诸己, 只要义理栽培, 如求经义, 皆是栽培之意。”六经古训、孔孟嘉言, 在他看, 只如泥土肥料, 重要的是我心。故研究艺术仅限于深层原理研究还不够, 还需更升华于人文, 志于人文而不沉于人文。