汉晋京都大赋中“班固《两都赋》———张衡《二京赋》———左思《三都赋》”系列可谓典型的“摹拟”文学。《后汉书·张衡传》称“衡乃拟班固《两都》作《二京赋》”;《三都赋》左思《自序》云“余既思摹《二京》而赋《三都》”。可见三者的关系是《二京赋》摹拟《两都赋》,《三都赋》摹拟《二京赋》。那么,这些“摹拟”具体是如何操作的呢?张衡是如何在班固的基础上进行发挥,而左思又是如何超越张衡的呢?这就是本文将要回答的问题。

一、从《两都赋》到《二京赋》

班固《两都赋》与张衡《二京赋》实为同题之作,所写两都均为长安、洛阳,又设计主客问答,敷衍而成上下两章,格套相近,这是最显而易见的《二京赋》对《两都赋》的因循。但另一方面,《二京赋》的字数较《两都赋》多出一倍,这又是张衡同班固“竞争”的明证。以下我们就通过结构、内容、素材、辞藻等项目的比较,考察《二京赋》摹拟并超越《两都赋》的具体方法。

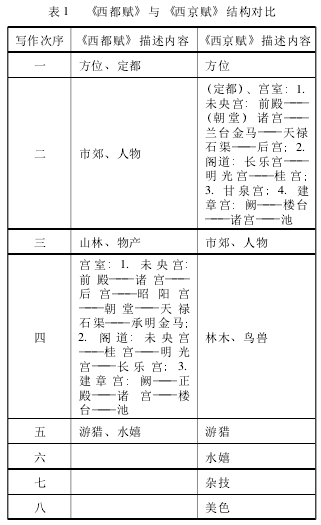

首先,我们来分析两篇大赋的内容与结构,为方便比较,先言《西都赋》与《西京赋》,后言《东都赋》与《东京赋》。

班固《西都赋》借“西都宾”之口“攄怀旧之蓄念,发思古之幽情”,先述长安方位与建都之由;次言市郊布局与人物之盛;次言山原果木、珍奇物产;继称宫室壮丽、池苑灵异;再叙田猎威武、水嬉逍遥;最后总结:西都形胜,繁华稳固,士农工商,各得其所。张衡《西京赋》首段亦言地理,而叙述为详;次言定都经过,并引出宫室建设;次言城郭之制,市郊人物;次写上林苑内植物鸟类;次写游猎;次写水嬉;次写平乐观杂技;次写后宫美色;最后由“凭虚公子”发表议论:富有之业,莫我大也,俭啬无谓,耽乐是从。更具体的结构内容我们可通过下表将《西都赋》与《西京赋》进行对比(见表1):

从表1我们可以清晰地看到,《西京赋》所述内容与《西都赋》存在大量重合,但结构上亦有别出心裁之处,譬如调整描写宫室的顺序,强调武帝时期宫室的增加,补充平乐观杂技,等等。这些努力显然是为与班固的旧作造成区分。然而更主要的是,我们发现张衡《西京赋》似乎有学习“七体”的痕迹。(案,“七体”赋始自枚乘《七发》,代有拟作,其文铺排饮食、歌舞、游猎、美色、舆服等事,七段成篇,意在讽谏。

据《后汉书》本传,张衡曾作有《七辩》,可见其对“七体”是熟悉的。)如果忽略关于长安方位及定都过程的描写,《西京赋》整齐地罗列了七种“京都之乐”:宫室之丽、市郊之富、物产之盛、田猎之威、水嬉之逸、杂技之奇、美色之众。其中“水嬉”一节由《西都赋》“游猎”与“水嬉”合写的一节分出,“美色”一节则将《西都赋》“宫室”一节中描写后宫及昭阳宫的部分独立出来了。主题增加无疑为文章篇幅的扩充提供了契机,张衡正是利用这一点将赋体固有的铺张特征发挥到极致。另外,《西都赋》的主体结构基本是按照从周边到核心、从自然到人文的空间顺序层层推进;《西京赋》则完全以平行的排比为框架,先宫室而后郊野,先声夺人地表现了京都的繁华奢侈,这种逐次的铺排也符合“七体”赋的基本结构。

下面再讨论《东都赋》与《东京赋》。班固《东都赋》取材近世,立论当时,首段即由“东都主人”提纲挈领,标明文章主题在于叙述“建武之治,永平之事”,盖言东汉光武、明帝两朝政治。以下自“往者王莽作逆”至“而帝王之道备矣”,写光武中兴、迁都改邑之功。其后写明帝诸事,包括依礼建筑、按时狩猎、抚夏绥蛮、宣扬节俭。自“今论者但知诵虞夏之《书》”以下,即进入东西两都的对比及东都胜于西都的总结。张衡《东京赋》借“安处先生”之口,先驳西京“偏据而规小”,复言东京“宅中而图大”:自“昔先王之经邑也”至“与黄比崇”,介绍洛阳建城历史与东汉定都经过。以下仍以明帝朝为主要描写对象,依次叙述宫室、礼仪、朝会、祭祀、籍田、狩猎、大傩。最后自“于是阴阳交和”以下总结东京之美,树立仁德朴素的京都观念。

通过比较,我们发现《东都赋》与《东京赋》内容虽有交叉,结构上却存在很大区别。《东都赋》主要从建筑、狩猎、安定、节俭四方面颂扬洛阳之治,与《西都赋》中描写市郊、山林、宫室、游猎的四段大致形成呼应。而《东京赋》主要铺陈宫室、礼仪、朝会、祭祀、籍田、狩猎、大傩七事,正好与《西京赋》所述宫室、市郊、山林、游猎、水嬉、杂技、美色七事构成对应关系。当然,我们也可以说,这种对称结构本身就是张衡对班固的摹拟,只不过他借鉴“七体”,将所写事物条分缕析,从而使这种结构变得更加严谨有致。

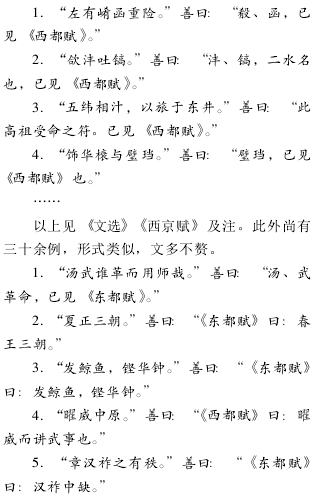

关于《二京赋》对《两都赋》素材与辞藻方面的借鉴,李善《二京赋注》引《两都赋》的条目给我们提供了一部分重要的参考材料:

以上见《文选》《东京赋》及注。李善《东京赋注》引班固《两都赋》仅此五条。对比之后,我们发现,在素材与辞藻方面,张衡《西京赋》摹拟班固《西都赋》的程度远远高出《东京赋》对《东都赋》的摹拟程度。

当然,这摹拟之中亦存在细微的变化,譬如《西都赋》作“重轩三阶”,《西京赋》作“三阶重轩”;《西都赋》作“左墄右平”,《西京赋》作“右平左墄”,这似乎都是张衡在“有意为之”。但无论如何,基本可以认定的事实是,《西京赋》较多地体现了大赋写作中因循前人的一面,《东京赋》则代表着后世赋家不断求新的冲动。那么造成这种现象的原因是什么呢?张衡与班固同为东汉人,他们对“西都故事”的可靠认知只能凭借前代史料,而这些史料基本是固定不变的,因此,在班固完成《西都赋》之后,张衡并没有太多的新素材去补充它,只能采取沿袭的策略。较之于其他骋辞大赋,京都赋文学自始至终都在追求“征实”,而排斥虚夸和卖弄。

张衡《西京赋》的写作正反映了京都赋文学的这种“征实”思想,《西京赋》并非不想超越《西都赋》,但由于题目和材料的局限,它必须恪守“史家”的风度,保持字句的“有据可依”,而不能通过刻意编造达到创新的目的,它宁愿只在辞藻上作些细微的调整。另一方面,在《东京赋》的写作中就不存在题材局限的问题,张衡对东都洛阳的了解是耳濡目染的,不需要依靠过多文献资料,况且他所生活的时代比班固要晚,对时政的认识自然与班固不同,所以没必要因袭《东都赋》的观点,尽可发挥才思,去追求针对当时社会的讽喻效果。

二、从《二京赋》到《三都赋》

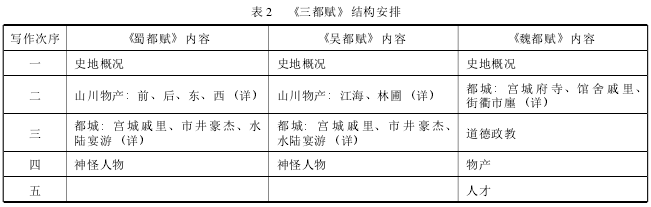

左思“摹《二京》而赋《三都》”的“摹拟”与张衡“拟班固《两都》作《二京赋》”的“摹拟”意义明显不同。首先,左思《三都赋》中的“三都”乃是三国时期的成都、建业、邺城,完全不同于张衡《二京赋》所写的长安、洛阳,这就注定了《三都赋》在材料上很难对《二京赋》有所借鉴。其次,《三都赋》打破班固《两都赋》以来的对称格局,创造了“三足鼎立”的叙述模式,因此在结构安排上必然不能依赖《二京赋》旧有的框架。兹将《三都赋》具体内容及结构整理如下:《蜀都赋》先略言蜀国历史、地貌;以下按照前、后、东、西的方位顺序介绍蜀地山川、物产,篇幅占全文三分之一强;继而描写都城,包括宫城戚里、市井豪杰、水陆宴游,篇幅约占全文三分之一;最后写蜀地神怪、人物,并总结“虽兼诸夏之富有,犹未若兹都之无量也”。《吴都赋》开篇先驳蜀都“土壤不足以摄生,山川不足以周卫”,进而盛称吴国史、地,详述江海景物、林圃特产,篇幅约占全文三分之一;继言都城风光,亦包括宫城戚里、市井豪杰、水陆宴游,篇幅近全文的二分之一;最后介绍吴地人物、列仙,总结“西蜀之于东吴,小大之相绝也,亦犹棘林萤耀,而与夫寻木龙烛也”。《魏都赋》贬蜀、吴之倾覆,阐扬魏都之德治,首先介绍开国历史及疆域范围;其次详细描述宫城府寺、馆舍戚里、街衢市廛,篇幅占全文三分之一强;以下称道魏国政教之美,一则罢战休兵、安邦睦邻,一则顺时明礼、传业禅祚;最后介绍物产及人才;以下则进入“释二客竞于辩囿者”的议论部分。我们不妨通过列表观察《蜀都》《吴都》《魏都》三篇赋的结构特点(见表2):

从表2对比中可以看出,《蜀都赋》与《吴都赋》内容比较一致,结构上基本形成对称关系,只不过《蜀都》更偏重山川物产,以突出丰饶险固,《吴都》更偏重都会宴游,以体现富贵豪奢。《魏都赋》则别具一格,详言都城,略言物产,又增设直接陈述道德政教的部分,越出了传统京都赋的表现领域。如果同之前班固的《西都赋》、张衡的《西京赋》比较,我们可以说,《蜀都赋》与《吴都赋》先言山泽、后言都市的结构更接近《西都赋》,而《魏都赋》先言都市、后言山泽的结构则更接近《西京赋》。左思之所以这样布置,不仅仅是为了寻求行文的变化,他的目的恐怕还在于突出魏都的正统地位———“三都”之中,只有魏都是真正的“都城”,最具有京都气象;而蜀都、吴都只能依靠山泽物产取胜。

《三都赋》所描述的基本内容也与《两都赋》《二京赋》有着相似之处,譬如宫室、园林、市场、游猎、水嬉、典礼等等,这些到左思的时代已经成为京都大赋的写作套路。然而有一点值得注意的是,在班、张赋里,关于宫室的描写无疑是重中之重,但在《三都赋》里,有关宫室的叙述就要简略得多,即使《魏都赋》中,对宫室的铺陈也是有节制的,而府寺衙署、馆舍戚里、街衢市廛却成为可与宫室并列的描写对象,这不能不说是京都赋文学发展至魏晋时期的新变。

这种内容上的调整主要是由汉魏之际都城格局演变的客观原因造成的。“汉代的长安、洛阳的布局,实际上是继承了战国和秦的都城的特点,都城作为一个整体是皇帝专用的,宫殿占至高无上地位,并可在都中任意拓展。”因此,两汉都城在空间上是以宫室为主导的。

吴建京(今镇江)、武昌、建业三都,蜀建成都,往往都是随机应变,利用州郡治所因地制宜。譬如曹操定都邺城(见图2曹魏邺城),“在规划上并没有作大的改动,只是把旧州治改为宫城,把州治东的居住区改为戚里,就形成了宫城、戚里占北半城,居民区占南半城,其间以穿城的东西大道为界的格局。从整体上看,曹魏邺城是因袭汉代州郡一级城市的规模体制,而不是按帝都体制重新规划的”。在这种状况下,三国都城中宫室占据的范围必然缩小,从而也就影响到左思《三都赋》的内容安排。

在素材和辞藻方面,从晋人及李善《三都赋注》中,我们搜集左思在素材与辞藻上参考《两都赋》《二京赋》的条目如下:

1.“兼六合而交会焉。”李善注曰:“六合,已见《西都赋》。”

2.“丰蔚所盛,茂八区而庵蔼焉。”晋人注曰:“班固《西都赋》曰:郊野之富,号为近蜀。”

3.“沛若蒙汜之涌波。”李善注曰:“蒙汜,见《西京赋》。”

4.“常晔晔以猗猗。”李善注曰:“晔晔、猗猗,已见《西都赋》。”

……以上见《文选》《蜀都赋》及注,共11例。

1.“巨鳌赑屃。”李善注曰:“《西京赋》曰:巨灵赑屃。”

2.“虹蜺回带于云馆。”李善注曰:“《西都赋》曰:虹蜺回带于棼楣。”

3.“陈兵而归,兰锜内设。”晋人注曰:“《西京赋》曰:武库禁兵,设在兰锜。”

4.“习御长风。”李善注曰:“《西京赋》曰:长风激于别岛。”

……以上见《文选》《吴都赋》及注,共14例。

1.“魏都之卓荦。”李善注曰:“《西都赋》曰:卓跞诸夏。”

2.“嘉祥徽显而豫作。”李善注曰:“《西京赋》曰:备致嘉祥。”

3.“暨圣武之龙飞。”李善注曰:“《东京赋》曰:世祖乃龙飞白水。”

4.“肇受命而光宅。”李善注曰:“《东京赋》曰:汉初弗之宅。”

……以上见《文选》《魏都赋》及注,共26例。

通过排列、比较,我们看到左思在创作《三都赋》时对之前班固的《两都赋》、张衡的《二京赋》,特别是《二京赋》显然存在素材与辞藻上的“摹拟”,但这个“摹拟”的程度却远远无法与《二京赋》对《两都赋》的摹拟程度相比。

首先,由于题材本身的差异,《三都赋》对《两都》及《二京》的摹拟主要局限在辞藻方面;而就素材来说,班、张赋并不能为左思赋提供太多写作依据,左思更需要的是那些直接描述蜀、吴、魏三地的文献资料,譬如杨雄《蜀都赋》。其次,“三都”之中,《魏都赋》借鉴《两都》《二京》的成分最多,这又为我们在上文提到的左思有意树立魏都正统地位的观点补充了一条证据。而在《蜀都赋》《吴都赋》里,关于“都城”具体形制的描写都不甚详细,两赋的叙述重点不是“人文”,而是“地利”,因此它们所需要的素材、辞藻也就与传统京都赋有一定差异。

另外,与左思同时代的晋人《三都赋注》也特意对左赋描写手法上的“创新”之处作了说明:《魏都赋》“云雀踶甍而矫首,壮翼摛镂于青霄。雷雨窈冥而未半,皦日笼光于绮寮。习步顿以升降,御春服而逍遥。八极可围于寸眸,万物可齐于一朝。”段后注云:“班固《西都赋》说凤阙曰:‘上觚稜而栖金雀。’凡鸟之栖也,羽翼戢弭,以今揆古,言栖非所睹之形也。张衡《西京赋》曰:‘凤翥骞于甍标,感愬风而欲翔。’此凤之住有定向,而风无一方,则不宜言愬风也。但鸟跱则形定翼住,飞则敛足绝据,踶则举羽翮用势,若将飞而尚住,故言云雀踶甍而矫首也。……王褒《甘泉赋》曰:‘十分未升其一,增惶惧而目眩;若播岸而临坑,登木末以窥泉。’杨雄《甘泉赋》说台曰:‘鬼魅不能自逮,半长途而下颠。’班固《西都赋》说台曰:‘攀井干而未半,目眩转而意迷。舍灵槛而却倚,若颠堕而复稽。’张衡《西京赋》说台曰:‘将乍往而未半,怵悼栗而竦矜,非都卢之轻蹻,孰能超而究升?’此四贤所以说台榭之体,皆危悚惧,虽轻捷与鬼神,由莫得而自逮也。非夫王公大人,聊以雍容升高,弥望得意之谓也。异乎《老子》曰‘若春升台’之为乐焉。故引习步顿以实下,称八方之究远,适可以围于径寸之眸子,言其理旷而当情也。”在上述这段文字里,注家先分析了《魏都赋》描写建筑物上飞鸟脊饰的特点,认为班固《西都》、张衡《西京》对这一事物的写法均有失真之处,没有把握好凤鸟“若将飞而尚住”的姿态,左思则别出心裁,描写真实而形象。接下来注家又总结了汉赋中关于台榭的铺陈,认为前代赋家往往从台榭的高耸着笔,写登台者惊惧惶恐,不足以体现“王公大人”的雍容气度,而左思跳出窠臼,化用《老子》“如春登台”(《老子》第二十章)之义,将登台一事描写得从容庄重,突出了魏都政教和谐、神人允洽的帝京风采。

三、汉晋京都赋“摹拟”的意义与内涵

赋体文学中向来存在着一种“摹拟”之风,同题材或者同体式的作品陈陈相因,由此便引起创新派批评家的不满。“如洪迈《容斋随笔》中《七发》条就赞扬枚乘《七发》,而对傅毅《七激》以下咸加贬抑;赞扬东方朔《答客难》及扬雄《解嘲》,而讥崔骃《答旨》以下为‘皆屋下架屋’。朱熹《楚辞集注》则以王逸《章句》中东方朔、王褒、刘向、王逸等的作品‘如无所疾痛而强为呻吟者’而削去。”

那么,我们应该如何公平地看待赋体文学中的“摹拟”现象?这一现象背后又包含着怎样的文学史意义?首先,正如周勋初先生在《王充与两汉文风》一文中所论,赋体文学中的“摹拟”传统在一定程度上源于汉代经学重视承袭的规矩。前汉经学重师法,后汉经学重家法,皆强调传承与因循,这种风气蔓延到文学创作中,便形成为后世诟病的“摹拟”文风。钱穆先生在《两汉博士家法考》一文中曾将经学家法总结为“章句”二字,所谓“章句”者,即“具文饰说”、牵引附会。

“章句”一旦繁琐,遂造成“后世经传既已乖离,博学者又不思多闻阙疑之义,而务碎义逃难,便辞巧说,破坏形体。说五字之文至于二三百万言,后进弥以驰逐”(《汉书·艺文志》)的局面。在赋体文学、特别是京都赋的创作中,后代赋家对前代赋家的“摹拟”也正遵循了两汉“章句”经学渐趋繁复的传承模式,在赋作规模与辞藻上逐步扩充,专以恢弘华丽取胜。本文中所涉及的从班固《两都赋》到张衡《二京赋》、再到左思《三都赋》的发展序列即清晰地体现了这样一个由简而繁的变化过程。

其次,赋体文学中的“摹拟”传统虽深受经学影响,然而文学创作中“摹拟”现象毕竟同经学中的因循之风有所区别。两汉经学因循之风的起因在于门户之见,其目的乃是维护一家之言的权威;而赋体文学中的“摹拟”传统实际上更源于该文体本身的创作机制,其目的主要是文学竞争。从“登高能赋,可以为大夫”(《毛诗传》)到“至于武、宣之世,乃崇礼官,考文章……故言语侍从之臣若司马相如……之属,朝夕论思,日月献纳”(《两都赋序》),先秦两汉时期,赋体文学的写作始终处在以实现个人价值(包括政教意义与文学地位)为目标的“竞争”(或者说是一种“攀比”)当中。无论“为大夫”还是为“言语侍从之臣”,赋体文学的创作都与赋家个人的利益和成就息息相关,而赋体文学的创作正如权衡这种利益和成就的标尺,成为了当时文人竞赛的重要形式。因此,在这种创作机制下,只有同题材或同体式的创作才能体现出这种竞赛的公平性与挑战性。正是这个赋体文学本身的创作机制催生了赋体文学的“摹拟”传统,而其“摹拟”的目的从一开始就并非因循、而是创新。所以我们说,后代赋家每一次“屋下架屋”事实上都是对前人的超越,无论客观效果如何,他们的主观目的无疑都是创新。

以上两方面的探讨向我们勾勒出汉晋京都赋“摹拟”现象中因循与创新并存的事实。就《两都赋》《二京赋》《三都赋》三篇京都赋作品而言,张衡之“拟班固《两都》作《二京赋》”属于同题材的摹拟。在内容结构上,张衡赋学习班固赋的对称格式,同时将并列结构扩大,以增加文章的规模。在素材辞藻上,《西京赋》多因袭《西都赋》,《东京赋》则自出心裁,体现了对班固赋“摹拟”之外的“超越”。而左思“摹《二京》而赋《三都》”在文学层面属于不同题材的摹拟,这种摹拟局限性较大。在结构与内容上,《三都赋》遵循了班、张以来京都大赋的基本套路,同时又积极翻新,首先打破对称格式,将“两都”改造为“三都”,其次结合客观历史条件的变化,改造东汉“君主本位”的“京都”观念,增益了大量“君主”之外的新鲜元素,譬如《蜀都赋》《吴都赋》对自然博物的乐此不疲,《魏都赋》对官寺闾里的面面俱到,这些都使得《三都赋》写作视野更加开阔,看起来似乎更像是“三国赋”。在素材与辞藻上,班、张赋给《三都赋》提供了部分创作资源,但远远无法满足左思的需要。或者说,至少在辞藻方面,左思本来就怀有超越班、张的决心,他的“体物”不再像张衡摹拟班固那样作一些字句的调整,而是要寻求新的立意,这同魏晋时期渐趋活跃的文学思潮多少是有所关联的。

以上本文讨论了汉晋京都赋中的“摹拟”问题,主要就张衡拟《两都》而赋《二京》同左思拟《二京》(宽泛地说,亦可兼及《两都》)而赋《三都》这两次京都大赋创作史上著名的“摹拟”事件进行分析,梳理京都大赋扩充体制、改造结构、变幻辞藻的具体操作办法,透视赋家在继承中寻求创新的“竞争”心态。

通过讨论,我们发现,《二京赋》对《两都赋》的摹拟是一种较为“规矩”的摹拟;而《三都赋》对《二京赋》的“摹拟”则显得“空泛”许多,赋家更主要的是在“京都赋”文学的总框架内自由发挥,并非专门借鉴《二京赋》或者《两都赋》。因此我们说,张衡与左思的京都赋创作虽一律名曰“摹拟”,实际上却具有不同的涵义,切不可一概而论。如果说张衡主要是在文章规模上对班固构成超越,那么,左思之于张衡则是全方位的创新,从而树立起更加灵活自由的京都赋写作形式。

参考文献:

[1]聂石樵,李炳海.中国文学史:第1卷[M].北京:高等教育出版社,1999:187.

[2]刘叙杰.中国古代建筑史:第2卷[M].北京:中国建筑工业出版社,2003.

[3]马积高.历代辞赋研究史料概述[M].北京:中华书局,2001:66.

[4]周勋初.王充与两汉文风[M]//古代文学理论研究:第2辑.上海:上海古籍出版社,1980:122.

[5]钱穆.两汉经学今古文平议[M].北京:商务印书馆,2001:223.

一、问题的提出汉晋之际,是中国古代文化发生显着变化的时期。①在此期间,不仅文艺、美学、人物品鉴发生了显着变化,而且整个的学术风气也呈现出绝然相异的特征。概括地说,汉晋学风之总体趋势,呈现由拘泥繁琐向清通简要的发展特点。具体而言,在学术取径...