一、引 言

传统政府采购或公共投资普遍存在预算超支、进度超期、效率较低等弊端。相比较而言,发端于 1992年英国的 PPP( 公私合作伙伴关系、政府与社会资本合作) 模式则优势明显,不仅有利于加快项目实施、降低项目全寿命周期成本,还能有效提高质量与绩效、改善公共管理。目前,PPP 在英国、澳大利亚、加拿大、美国、日本、印度等多个国家广泛应用,取得了良好的效果。

在当前经济形势下,我国推进 PPP 广泛应用具有现实需求和深层改革意义。根据城镇化规划,预计未来十年带动 40 ~50 万亿元投资,引致的新型城镇化融资需求巨大。但是我们也注意到,2013 年 6 月底全国政府性债务为 30. 27 万亿元,其中,全口径地方政府性债务为 17. 89 万亿元。一方面,新型城镇化需要巨额资金,另一方面地方政府融资管控失当、财政风险累积较大,因此,地方政府亟需改变以往投融资体制。2013 年我国 PPP 投资额仅占全国基础设施建设投资的 1%,未来成长市场空间非常大。故此,PPP 的广泛应用将有助于缓解当前地方债务压力和解决部分城镇化资金,此外,还具有非常重要的深层意义。长期以来,地方政府非规范融资导致缺乏市场约束、预算约束; 在此过程中,政府与市场的边界也发生错位,产生了较为严重的“挤出效应”,民间资本频繁遭遇“玻璃门”、“弹簧门”.应该说,当下推进 PPP 有利于提高国家治理水平、促进市场化改革。PPP 模式总体上契合深化财税体制改革的方向和目标,可有效改变以往单一年度的预算收支管理,逐步转向中长期财政规划。

然而,面对目前的 PPP 热潮应审慎乐观,不夸大,更不应排斥,尤其要防范以往出现新生事物的“冒进、过剩”以及“放乱收死”的局面,政府在微观操作、宏观体制层面均应主动应变。值得注意的是,PPP 模式在西方市场经济国家实施过程中依然存在许多争议和效率不确定性问题,其投资额占比通常也不超过20% ,还只是财政投入的补充而非替代。我国推广 PPP 具有非常积极意义,但并不意味着效率提升可自动实现、政府风险和支出责任可完全剥离,也无法完全依靠 PPP 来全部解决债务及资金需求问题。长期以来,我国地方政府性债务尚未全面纳入预算,也未建立起跨年度预算平衡机制,导致地方财政行为扭曲、负债管理异化。目前,世界上三分之二国家实施了中期财政规划,但我国依然是年度预算为主,中期财政规划刚起步。当前,非常有必要厘清 PPP 模式的政府性风险机理和支出责任,将 PPP 置于中长期财政规划和预算框架内进行研究。

二、PPP 模式效率存在不确定性,可能会诱发财政幻觉和风险隐匿

( 一) PPP 模式效率存在不确定性

传统政府采购或公共投资项目,主要是通过银行、信托、回购( BT) 、垫资施工、延期付款等方式运作,容易造成预算软约束、道德风险、地方财政风险累积过大等问题。PPP 模式有助于缓解当期支出压力,改善财政预算行为; 但 PPP 模式使用不当、过滥,也可能与降低债务、提高效率的初衷相悖。

PPP 模式可广泛适用于基础设施、公用事业、社会事业等多个领域。通常,这些领域的投资规模大,运作周期长,多具有自然垄断属性。但由于当事人有限理性,无法事前预测、约定在未来各种情形下的责权利,在投资过程中容易呈现出资产专用性强、信息不对称等特征。故此,PPP 项目大都存在不完全契约状态,风险和效率不确定性大,并且动态化发展。

由于当事人都可能存在逆向选择、道德风险,同时私人部门以盈利为目的,与项目公益性目标可能冲突,即便在 PPP 模式比较成熟的英国等西方国家,也有相当一部分批评声音认为,PPP 模式实质上从私人部门获取了一大笔“零首付长期贷款”,最终会导致政府花费太高,私人谋取暴利( 黄景驰、弗莱德·米尔期,2013) .[1]

有些国家,如韩国等国专门限定 PPP 的投资范围和总量上限。PPP 项目的不完全契约特性在发展中国家或转轨经济体中尤为突出,不确定性风险更大。Guasch( 2004) 分析了拉丁美洲地区 1980 ~2000 年近 1000 份 PPP 合同发现,30% 的合同重新谈判,并且更有利于私人投资方,造成财政软约束。[2]

PPP 项目存在量化评估难、监管难问题,导致 PPP 效率大打折扣。PPP 评估普遍采用物有所值( VFM) 这一理念,最常用的定量工具是应用公共部门参照标准( PSC) 方法。PSC 由初始 PSC、转移风险、保留风险和竞争中立四项之和构成,VFM 价值就是 PPP 价值相对于 PSC 的差值( Dorothy,2008) .[3]其中,初始 PSC 值是指公共部门进行项目建设、维护、运营等花费的成本; 转移风险是指政府部门将项目风险转移给私人部门的总价值; 保留风险是指由政府部门承担的风险价值; 竞争中立是指由于政府公有制存在的政府竞争优势的价值( 如税收优惠或许可权等) .现值( PV) 是未来收益现金流的折现值,需要对时间、风险、现金流、折现率等因素进行假设和估计,但这些因素不确定性较高,难以准确估计。同时,风险价值占有较大比例,测定取决于发生的概率和后果损失,取值具有较大主观性。此外,大量产品或服务的质量、绩效不易量化,私人部门很容易通过降低费用、“规制俘获”等手段来取得更高的利润,进而导致 PPP 效率大打折扣。综上,PPP 周期较长,不可预见性因素多,边界条件通常不断发生变化,评估难且容易人为操纵,故此,VFM 在度量方面存在较大的局限性,目前西方国家也不完全依靠此定量分析工具。

PPP 模式容易导致政府失灵或市场失灵,需要很强的治理机制应对。一旦项目效率偏低、财政支出过高,则会导致社会福利损失、政府失灵; 反过来,财政付费或补贴不足将会导致市场失灵,进而导致政府陷入“两难”困境。需要关注的是,很多 PPP 项目并不是很有效率,但政府通过各种补贴和优惠政策掩盖着低效和浪费。在条块分割、各自为政的 PPP 管理体制下,PPP 项目普遍处于不完全契约状态,其效率和社会福利水平非常难以准确度量和有效规制。从国际经验来看,PPP 的效果或成功率与国家治理体系和治理能力存在正向相关关系( 吴卓瑾、乔宝云,2014) .[4]

( 二) PPP 模式可能诱发财政幻觉和风险隐匿

对大量公共品及公共服务项目而言,政府付费或政府补贴通常是吸引私人部门投资的主要支点。从投资者最关注的收入来源看,PPP 项目主要分为三类,即使用者付费、政府付费、使用者付费与政府补贴相结合的混合方式。通常,完全靠使用者或用户付费来覆盖投资及收益的项目很少,这类项目的融资和资产证券化都相对容易,可以完全推向市场。事实上,社会资本大都以 BOT( PPP 模式的一种) 等方式投资运作了这些相对优质的项目,地方政府相对容易解决经营性领域的投入。对地方政府而言,资金需求量最大、投入难度最大的是使用者付费不足以覆盖投入成本及收益,或无项目收益的各类准经营性、公益性项目,这就涉及到政府购买或补贴等方面的支出责任。多数情况下,为吸引投资者、让项目更能商业化运作,政府需要拿出额外资源或财力,或配置、捆绑、让渡其他权益来平衡。这时,PPP 项目就会产生相应的政府性债务或潜在的支出责任,风险则具有不确定性。

PPP 模式在平滑财政支出压力的同时,可能会隐匿风险,诱发债务风险或危机。很多情况下,政府各种非理性担保或承诺、不合理补贴或补偿等游离于资产负债表外,未纳入财政预算和负债管理,必然引发中长期沉重的财政负担。更有甚者,许多国家或地方政府有意利用 PPP 模式来突破财政约束,将债务移出资产负债表。即便是在英国,有关报告显示,直到 2010 年英国仍有一半以上的私人融资项目没有体现在政府的任何财务报表之中,招致许多批评。印度尼西亚、马来西亚、泰国等国家由于 PPP 产生了大量的政府或有负债,加剧了 1997 年亚洲金融风暴( Aliona,2008) .[5]

2011 年葡萄牙政府发生的财政危机的重要诱因就是 PPP 滥用以及负债管理不当。

政府由于筹资方式、公共收入获取形式、或有债务安排等方面差异,很容易导致“财政幻觉”现象。同时,由于政府预算会计不完备及政府“有意识”金融性操作,进一步加剧了债务风险隐匿、低估、错配,反过来诱发或加剧了经济风险。同时,财政风险也必然导致政府无法及时、足额支付给项目公司( SPV) ,则直接影响投资者、金融体系的投资回报和现金流,进一步损害经济运行。PPP 模式的过度使用、不当使用则会演化为地方政府寅吃卯粮的融资工具,导致道德风险蔓延,易加剧、扩散经济风险。政府必须确保 PPP被用于提高效益的正确目的,而不是被用来将支出移出预算和将债务移出资产负债表( IMF,2007) .[6]

三、PPP 模式的政府性债务、风险与分类预算

( 一) 政府性债务厘清与风险分担机制

PPP 项目合约基本都处于不完全契约状态,效率、风险均存在较大不确定性。PPP 项目在每个阶段都存在较大风险,在建造阶段通常有设计不当、成本超支、工期延误、技术不当等风险; 在运营阶段存在原材料供应和价格、市场需求、销售价格、环境污染等风险; 在生命周期内都存在不可抗力、政治、政策、外汇、利率、通货膨胀等风险。故而,政府与私人部门的博弈在所难免,全世界均是如此。

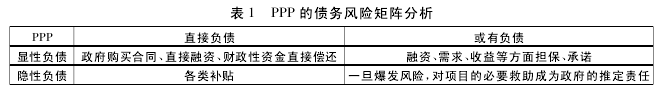

或为了项目更具有财务及商业可行性,或源于讨价还价能力差异,政府往往需要提供融资、担保、补贴、救助等方面的责任。如市场预期较差时,私人部门往往要求政府提供“兜底”保障,如用户或使用量保证、限制竞争保证、价格调整保证等。这些责任或承诺就构成了政府的或有、隐性债务风险,如表 1 的债务风险矩阵。政府承担着直接的、显性的债务风险,还承担着或有的、隐性的债务风险。债务风险处理不当,则会导致原本通过 PPP 剥离债务的诉求落空。【1】

事实上,考虑私人较高的投资收益要求后,政府的支出责任与传统政府投资或采购相比而言并不一定降低,反而可能加重。项目收益能完全覆盖投入和收益的项目,可完全市场化运作,通常可降低政府债务,但用户收费机制不完善的 PPP 项目不一定降低未来政府支出责任。PPP 项目公司又称之为特殊目的公司( SPV) ,具有风险隔离作用,但政府承担的风险可能大得多。以伦敦一个地铁项目为例,项目公司于 2007年破产时,地方政府承担 95%的责任和大概 38 亿英镑的遗留债务,而私人部门仅承担很小责任。大部分PPP 项目的政府支出责任是否降低,很大程度上取决于政府承担的或有、隐性债务或责任。

但这并不意味着政府应将全部风险转移给私人部门。如果简单地将风险转移给对方,可能造成合作难以为继,单方也无法把控所有风险,可能会造成“零和博弈”或“双输”.PPP 理念的价值来源于双方优势互补以发挥协同效应,政府提升效率的同时,私人部门则通过各种创新、自身管理能力获得一定的市场溢价收益。如果私人没有足够承担风险的能力或意愿,反而会形成风险扩散、放大,引起项目失败,最终实际加大政府财政“兜底”责任。但是,私人部门如要求较高的风险承担代价,即对价过高,往往会造成风险应对的不经济,或形成“敲竹杠”现象。因此,PPP 项目不在于风险的最大化转移或剥离,而重在风险合理分担和治理机制安排。这就要求在恰当的激励机制或合理对价下,让最有能力控制风险的一方承担该风险,以使得风险的净收益最大或净损失降到最低。在不完全契约框架下,PPP 项目的债务、效率、风险三者密不可分。在风险分担和治理机制安排失效情形下,让政府来承担重大损失,则加大了政府债务负担,影响项目效率和社会福利; 让私人部门负担重大损失,私人部门出于自利动机,极大可能通过各种方式降低损失或要求较高的补偿,进而影响项目绩效。