1 问题提出

生态学理论认为多重环境因素影响着人类个体的发展( Bronfenbrenner,1992) ,其中关键的一环就是同伴关系。从儿童期开始,同伴环境就在不断塑造着个体一系列的社会技能、行为表现、态度和情感反应。随着年龄的增长,青少年对父母的依赖逐渐降低,同伴的影响日益凸显,成为家庭之外的另一个重要的社会化环境。相对于幼儿阶段和成人阶段,青少年期的个体在社会化过程中受同伴影响的程度更大( Spear,2000; Steinberg & Monahan,2007) 。

高质量的同伴关系对于青少年有积极的适应意义,但同时,青少年在与同伴互动中也有可能习得某些社会适应不良的行为和态度。在青少年阶段,同伴互动往往在一定规模的团体范围内发生,其友谊关系一般也嵌套在同伴团体之中,团体内人际互动产生的独特影响显而易见。对此,有大量研究考察了青少年期的同伴团体效应,这种效应集中体现在对外部偏差行为和健康风险行为的助长,由于研究重心在其消极面,有学 者( Dishion & Tipsord,2011) 将这种不良影响称之为同伴传染( peer contagion) 。来自违法行为( Haynie,2001; Burk,Steglich,& Snijders,2007) 、攻击行为( Ellis & Zarbatany,2007; Cohen & Prinstein,2006) 、吸烟和饮酒等健康风险行为( Bot,Engels,Knibbe,& Meeus,2005) 的实证研究均发现,同伴团体会对青少年产生显着促进效应,甚至青少年的攻击模式( 关系 性—工 具 性 攻 击) 也 会 和 同 伴 变 得 相 似( Sijtsema,Ojanen,Veenstra,Lindenberg,Hawley etal. ,2010) 。近期还有证据显示情绪问题也存在同伴效应,例如青少年的抑郁症状和其友伴的精神健康存在一定关联( Prinstein,2007; Conway,Rancourt,Adelman,Burk,& Prinstein,2011) ; 此外,同伴团体还会影响青少年的学业动机( Wentzel,Barry,&Caldwell,2004) 等价值和观念。

青少年在与同伴团体内乃至在更大范围的同伴互动中,不仅在情感、行为及态度上被社会化,与此同时也获得了相应的社会地位。社会地位的差异意味着对资源的掌控和对信息的传递不平等,这同样也会影响个体的情绪特点和行为表现。早期的研究认为社会地位较高的青少年会有更优秀的学业成就和更好的心理行为适应。但随着研究的积累,人们发现两者的关系并不是那么简单。例如在某些条件下,高社会地位青少年会喜欢排斥他人,攻击行为也较多( Cillessen & Mayeux,2004; Ahn,Garandeau,& Rodkin,2010) 。这可能是源于亚文化环境因素的差异,例如在某些班级生态中,问题行为甚至成为受欢 迎 和 受 接 纳 的 原 因 ( Stormshak,Bierman,Bruschi,Dodge,& Coie,1999) ,或者在吸烟行为较为普遍的校园环境下,青少年受欢迎程度常与吸烟行为 有 较 高 正 相 关 ( Alexander,Piazza,Mekos,&Valente,2001) 。但更关键的原因,在于社会地位不是单个操作性定义所能限定的。对此,部分学者区分出社交计量受欢迎度( sociometric popularity,又称为 social preference) 与 同 伴 感 知 的 受 欢 迎 度( perceived popularity) 两个独立的维度( Cillessen &Mayeux,2004) ,并证明两者与心理和行为适应有着不同性质的关联( Mayeux,Sandstrom,& Cillessen,2008;Sandstrom & Cillessen,2006) 。这表明,研究者有必要从更多的角度重新审视青少年的社会地位及其对心理健康、学业成就发展和各种适应行为的影响。

同伴团体的行为模式及规范与社会地位还会对青少年的行为表现产生交互影响。也就是说,同伴团体效应虽然普遍存在,但在青少年社会化过程中其作用强弱会因人而异,个体所处社会地位对此起到了重要的调节作用。有研究认为处于社交网络中心位置的个体比游离的个体承受更大的社会压力,所以更容易遵从团体规范( Urberg,Luo,Pilgrim,&Degirmencioglu,2003) 。但也有研究发现,团体内地位较低的成员或者边缘成员更容易受团体影响,因为他们希望通过遵从团体规范和价值来获得或提升团体 内 地 位 ( Lansford,Killeya-Jones,Miller,&Costanzo, 2009; Shi & Xie, 2011 ) 。 Cohen 和Prinstein( 2006) 在实验研究中也发现,处于较低地位的青少年更愿意效仿相对地位较高的同伴。可见,在同伴团体内以及在更大的班级人际环境中,人际网络对青少年行为的影响存在多种形式。一方面同伴团体产生了直接影响,另一方面青少年所处的网络位置( 社会地位) 也存在特定的结构性影响,而且两者往往又交织在一起。不同青少年所处的社会地位及可能的影响存在很大的变异,并且涉及到了多个不同的侧面。

现有研究中对青少年社交地位的区分并不完善,导致了一些无法相互映证的结果,应从多个方面考察青少年在同伴社交网络中所处位置及其影响。针对同伴和社会关系特征的作用的探究,采用社会网络分析( Social Network Analysis,以下简称 SNA)被认为是一条可行的路径,并受到越来越多学者的关注( Ennett et al. ,2006; Ahn et al. ,2010; Carboni& Gilman,2012) 。作为一套研究社会关系模式或结构的理论和方法( Wasserman & Faust,1994) ,SNA 可以被广泛应用于青少年同伴团体研究领域。

一方面,通过凝聚子群分析可以帮助研究者确定同伴团体,成为社会认知地图方法( social cognitivemap,Cairns,Perrin,& Cairns,1985) 的一种替代选择; 另一方面,对于青少年在人际网络关系中的嵌入性( embeddedness) ,SNA 可 以 通 过 网 络 中 心 度( centrality) 等信息在一定程度上拓展人们对社交网络中个体所处结构性位置的认识。

在本研究中,将利用 SNA 确定与青少年问题行为可能有联系的两个方面: 个体在所属同伴团体内部的社会地位和其在班级人际网络中的中心度。前者反映了青少年团体内相对其他成员的等级地位,后者则从团体外的角度考察了青少年在更广泛人际圈中与他人的联系情况。同伴团体毕竟嵌套在多重社会环境之中,个体在班级人际环境中的地位及与他人的关系可能还会对团体的影响起到调节作用。

为此,本研究将着重探讨三个方面的问题: ( 1) 验证青少年问题行为中同伴团体效应的存在,即同伴团体的问题行为水平会对青少年个体的问题行为水平具有正向预测作用; ( 2) 考察青少年在班级社交网络中的中心度,在所属同伴团体内地位对青少年问题行为的影响; ( 3) 检验人际关系结构特征( 班级内网络中心度和团体内地位) 是否会对青少年问题行为的团体效应起到调节作用。

2 研究方法

2. 1 样本

研究被试来自北京市四所普通中学的初中一、二年级和高中一、二年级学生,年龄在 12 ~18 岁之间( M = 14. 76,SD = 1. 60) 。在下半学期以班级为单位进行整群取样,对 23 个班级共 675 名青少年进行了问卷施测,其中男生 327 人,女生 348 人,初中354 人,高中 321 人。

2. 2 变量选取和测量

2. 2. 1 家庭社会经济地位

通过父母职业声望、受教育水平和家庭收入情况衡量家庭社会经济地位。其中,父母受教育水平按照“小学”、“初中”、“高中或中专”、“大专”、“本科”、“研究生”分为 6 个类别,分别赋予 1 ~ 6 分。父母职业分类涵盖“产业工人”、“个体经营者”、“专业技术人员”、“普通农民”、“党政机关领导干部”等19 个分类,依据李春玲( 2005) 的研究对相应选项赋以 22 ~93 的职业声望分值。家庭收入按被试报告的家庭月均收入对数变换后计分。最后,参照袁晓娇等人( 2010) 的方法,将赋值后的三项分值转换成标准分,通过主成分分析获得 SES 指数。该指数越高,代表家庭社会经济地位越高,研究中其值在 -2. 64 ~ 3. 81 之间。

2. 2. 2 问题行为

以方晓义等人( 2004) 的青少年问题行为问卷为基础,参考崔丽霞( 2002) 的研究形成问卷条目。包括吸烟、饮酒、攻击、扰乱课堂纪律、破坏公物、偷窃赌博等35 种问题行为,由被试对过去一年中自己出现这些行为的情况进行评定,从“从未”到“经常”分别记为1 ~4 分,分数越高表明问题行为越多。本次测量的 Cronbach α 系数为 0. 92。按照 Osgood,McMorris 和 Potenza( 2002) 的观点,偏差问题行为自我报告与一般的心理量表不同,不但涵盖了不同类型的偏差行为,且项目强弱特性也有所不同( 例如“不完成作业”和“受到学校严重警告或记过处分”的严重性显然不同) ,简单加和计分会造成测量偏差。依据项目反应理论中的等级反应模型( GradedResponse Model,Samejima,1997) 重新估计被试问题行为的潜在值。各项目的区分度在 0. 80 ~ 2. 18之间,难度值在 -0. 83 ~6. 19 之间。重估后问题行为得分范围为 - 1. 72 ~ 4. 20 ( M = 0. 067,SD =0. 95) ,与简单加和分相关系数为 0. 93,数据偏态情况有较大改善( 由 2. 31 降至 0. 50) 。

2. 2. 3 同伴团体和团体内地位

提供本班学生名册,要求被试从中提名 3 位同学为自己的最好朋友。依据提名,利用社会网络分析工具 UCInet 6. 311( Borgatti,Everett,& Freeman,2002) 对每个班级构建相应的 SNA 关系矩阵。为了区分出成员不重叠的团体,先将原始矩阵转换为对称的互选矩阵,再根据以往研究( Ennett & Bauman,1994; Urberg et al. ,1997) 划分团体的标准: ( 1) 该学生 50%及以上的互选朋友属于该团体; ( 2) 团体中所有成员必须存在直接关系( 互选) 或间接关系( 两人经过一层或多层互选关系获得联系) ; ( 3) 团体成员间的联系距离不超过 3 层间接关系。由此获得的个体被认定为该团体的主要成员。对剩余个体则进一步考察原始矩阵,如果个体提名的 3 个朋友都属于同一团体,或者提名中有 2 人属于同一团体且被该团体内多个成员提名,则将其判定为该团体的非主要成员。最后还通过派系分析( clique) 的层级聚类 ( hierarchy clustering analysis) 验证了划分结果的恰当性,剔除了与之不一致的非主要成员。

2. 2. 4 社会网络中心度的测量

利用每个班级的 SNA 关系矩阵,通过 UCInet 获得被试在其班级内的社会网络中心度,中心度反映了个体在网络中的相对位置,包括度数中心度、Bonacich中心度、中介中心度和接近中心度 4 个不同方面的社会网络地位指标( Wasserman & Faust,1994) 。度数中心度( degree centrality) 是指个体与他人的直接连接数。在有向数据中可以区别出入度数( in-degree)和出度数( out-degree) ,本研究以入度数计算出度数中心度,它与同伴提名中的受欢迎性( popularity) 一致。Bonacich 中心度是对度数中心度的拓展,它将个体在社交网络中的地位定义为与之联系的他人社会地位 的 函 数,并 通 过 迭 代 计 算 出 相 应 的 指 数( Bonacich, 1987 ) 。 中 介 中 心 度 ( betweennesscentrality) 测量了个体在网络中的中介位置,其原理是先确定网络中每对个体间的“捷径”( geodesic) ,再判断研究对象是否位于这些捷径之上,所有捷径上个体存在的比例就是其中介中心度。高中介中心度者有更多的机会控制信息流通,沟通网络中没有直接联系的个体,起到桥梁或媒介作用( Burt,1992) 。接近中心度 ( reach centrality) 是个体与网络中他人距离远近的指标,通过计算某人在3 步连接内可覆盖到的网络成员比例获得。若在该距离内接触到的人际范围较大,接近中心度则较高,说明个体在网络中能更快地获取或传播信息。以上 4 种中心度相关系数在 -0. 32 ~ 0. 34 之间。为了在不同班级间比较,对它们统一了量纲并在班级内标准化。

2. 2. 5 同伴团体和班级层级的问题行为

同伴团体层次的问题行为得分通过平均该团体内所有成员问题行为得分获得,所有成员的团体平均得分一致( Ellis & Zarbatany,2007) 。班级层次的问题行为水平,是平均班级所有成员问题行为得分获得,同一班级内青少年的班级平均问题行为得分一致。

2. 3 数据分析方法

由于个体嵌套在同伴团体、班级和学校之中,研究采用多水平模型( Multilevel Model) 进行数据分析。通过 3 层模型估计同伴团体的问题行为对个体的影响。第一层( 个体水平) 的预测变量包括个体的性别、家庭社会经济地位、在班级内的社会网络中心度和团体成员地位。第二层( 团体水平) 变量包括同伴团体人数、团体性质( 是否混合性别团体) 和同伴团体的问题行为得分。第三层( 班级水平) 变量包括年级、班级问题行为、班级人数和班级性别比。其中,年级、班级问题行为、班级人数、班级性别比、团体人数、团体性质、性别和社会经济地位是控制变量。按 Enders 和 Tofighi( 2007) 的建议,对连续性控制变量采用总平均数 中 心 化 ( grand meancentered) ,对自变量采用班级平均数中心化( groupmean centered) 。首先设定无条件模型( unconditionalmodel) 估计组间差异,然后在分析团体影响的基础上,检验团体问题行为与个体社会网络中心度、团体成 员 地 位 的 跨 阶 层 交 互 作 用 ( cross-levelinteraction) 。 若交互作用显着,则运用 Preacher,Curran 和 Bauer( 2006) 推荐的 Johnson-Neyman 法分析交互作用的具体情况,确定自变量的效应在调节变量的哪段取值范围内统计显着或不显着。

依据已有文献对 SNA 中成员缺失的处理建议(Kossinets,2006; Borgatti, Carley, & Krackhardt,2006) ,排除了施测时同伴提名缺失高于 10% 的 3个班级( 初中 2 个,高中 1 个) 。对于个体层次的自变量和控制变量的少量缺失值( 最高不足 2%) 运用期望最大化算法( EM) 加以填补,因变量参与其他变量缺失值的估计但自身没有被填补。

3 研究结果

3. 1 对同伴团体的基本描述

研究共获得 20 个班级 139 个同伴团体,其中包括了8 个跨性别团体( 初中 3 组,高中 5 组) ,每班内确认同伴团体3 ~9 个,团体人数 2 ~8 人( M =3. 71,SD = 1. 46) ,共 516 人,其中主要成员 479 人,非主要成员37 人。排除了不能划归任何同伴团体的孤立者26 人、不能归属到单一的团体的被试 47 人。“朋友对”作为广义的同伴团体被保留 ( 共 36 对,包括 2 对初中生异性朋友对) 。通过这516 名青少年计算出相应的团体层次变量( 班级层次变量和中心度则基于完整班级的589 名被试) ,由于因变量的缺失未作填补,最终进入模型分析的样本为506 人。

3. 2 问题行为的同伴影响

初步估计显示,学校层级的阶层内相关( ICC)仅 1. 81%,所以学校层次没有纳入模型。通过无条件模型( Model0) 检验可知,问题行为在班级层级的ICC 为 12. 41% ,同伴团体层级的 ICC 为 17. 58% ,说明有相当一部分变异来自于班级和同伴团体之间的差异,采用多水平模型分析是适当的。

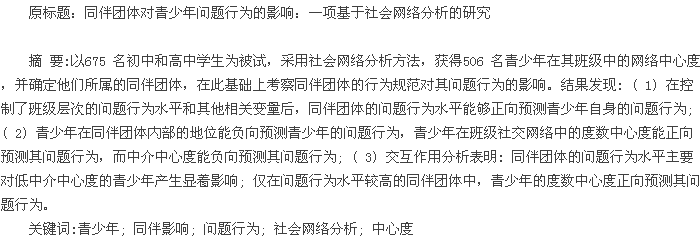

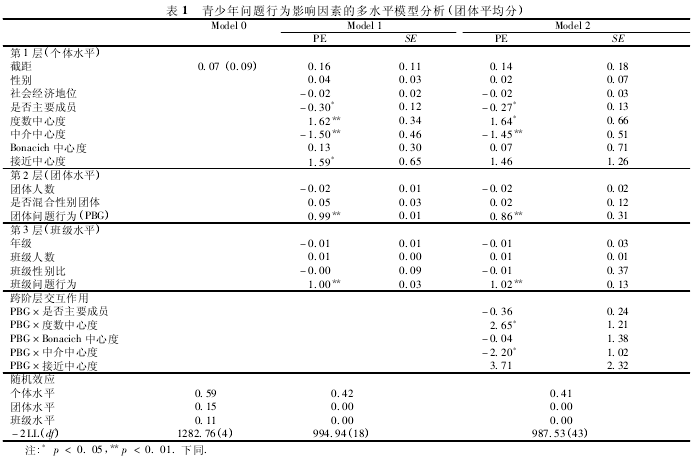

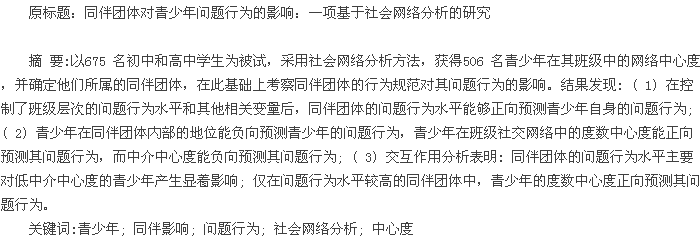

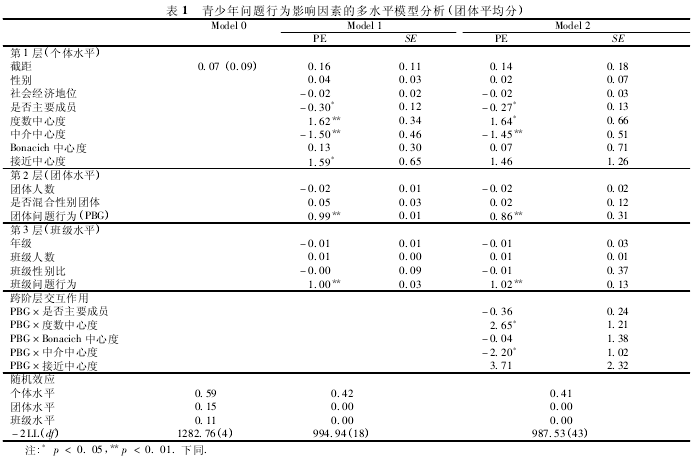

条件模型 1( Model1) 中,在控制其他变量后,同伴团体的问题行为对青少年自身的问题行为有显着预测( γ =0. 99,p <0. 01) 。度数中心度( γ = 1. 62,p < 0. 01) 和接近中心度( γ = 1. 59,p < 0. 05) 对个体问题行为有正向预测,中介中心度( γ = -1. 50,p <0. 01) 有负向预测。个体在团体内的地位也能预测其问题行为( γ = -0. 30,p <0 . 05) ,非主要成员有更多的问题行为( 见表 1) 。

3. 3 个体社会网络中心度和团体成员地位的调节作用

条件模型2( Model 2) 在模型1 的基础上纳入同伴团体的问题行为水平和社会网络中心度、团体内地位之间的交互项,检验它们的跨阶层交互作用。纳入交互项后,除接近中心度以外( γ = 1. 46,p >0. 05) ,其他在模型 1 中显着的变量仍然显着。由表1 可知,中介中心度( γ = - 2. 20,p < 0. 05) 和度数中心度( γ =2. 65,p <0. 05) 与团体问题行为水平交互作用显着。经 Johnson-Neyman 法具体考察调节效应发现,同伴团体问题行为影响不显着的中介中心度取值区间为[0. 09,4. 89]。本研究中 26% 的青少年中介中心度在此之内,余下 74% 的被试中介中心度低于0. 09( 没有被试高于4. 89) ,说明团体效应只在这部分低中介中心度的样本内显着。同伴团体效应不显着的度数中心度区间为 [- 4. 22,-0. 07],由于中心度不为负,说明整个样本中问题行为的团体效应都显着。若将同伴团体的问题行为水平作为调节变量,在其值为[- 6. 35,- 0. 12]区间内度数中心度影响不显着,研究中约 51% 的被试团体问题行为水平高于区间上限( 没有低于区间下限的个体) ,这部分样本内度数中心度正向预测其问题行为。

3. 4 稳健性检验

在上述模型中独立“朋友对”被保留在样本内,但有学者认为“朋友对”的影响机制与同伴团体不尽 相 同 ( Benenson, Nicholson, Waite, Roy, &Simpson,2001) 。为了检验结果的稳健性,研究重新界定了同伴团体,要求其成员数不少于 3 人,从而排除了 32 对独立“朋友对”。对余下 103 个同伴团体共 434 人重新拟合了模型 2。结果差异较小,尽管团体问题行为水平和团体内地位的影响在纳入了交互项后不再显着,但度数中心度( γ = - 1. 63,p <0. 05) 和中介中心度( γ = - 1. 45,p < 0. 05) 的影响,度数中心度( γ = 3. 84,p < 0. 05) 和中介中心度( γ = -3. 01,p <0. 05) 与同伴团体问题行为的交互作用仍然显着。

既有研究中,有学者计算团体平均水平时排除了个体自身分数( Conway et al. ,2011; Kindermann& Gest,2009) 。该算法导致团体行为水平成为个体层次变量,同一团体内的成员其团体行为水平不尽相同,原模型 2 中的跨阶层交互作用也变成个体层次内的交互项。依据该算法设定模型后发现( 见表 2) ,加入交互项前,结果和模型 1 较为一致( 仅接近中心度不再显着) 。加入交互项后,同伴团体问题行为水平、中介中心度不再显着; 在交互项中,度数中心度( γ = 5. 07,p < 0. 01) 、中介中心度( γ = -3. 86,p < 0. 01) 与团体影响的交互项仍然显着。综合原模型分析和两种稳健性检验可以认为,同伴团体效应及其与度数中心度、中介中心度的交互作用是较为一致的实证结果。

4 讨论

本研究发现,在控制一系列相关变量后,青少年所在同伴团体对其问题行为的确存在明显的团体效应。该效应没有因为研究中同伴团体操作定义的改变、同伴团体行为规范计算方式的改变而消失,再一次验证 了 前 人 的 研 究 结 论 ( Dishion & Tipsord,2011) 。同伴效应之所以会产生,从社会学习理论的角度来看,是青少年在频繁互动过程中,通过模仿和观察学习等途径从其他团体成员习得的,其他成员也 可 能 通 过 同 伴 压 力、偏 差 训 练 ( deviancytraining) 来强化其问题行为; 从社会认同理论角度,个体也存在获得友伴的赞誉和接纳、提升自身团体内地位等动因,主动表现出符合团体规范的态度或行为; 另外,同伴团体也为某些问题行为提供了结构性机会( structuring opportunities) ,加入特定的团体,青少年就有机会参与某项活动,获得某些信息和习得某种行为。这一系列因素导致了在青少年阶段,同伴团体对个体的行为表现产生明显影响。

研究还发现,非主要成员在团体中表现出更高的问题行为水平。早期关于吸烟、酗酒等健康风险行为的研究,常把同伴地位划分为团体成员( cliquemember) 、居中者( liasion) 和孤立者 ( isolate) ,认为孤立者有更高的健康风险行为( Ennett et al. ,2006;方晓义,郑宇,林丹华,张锦涛,2003) ,在本研究中所划分的非主要成员,从操作定义上更接近( 但没有完全涵盖) 传统研究中的孤立者,所获得分析结果也与之相对契合。

在同时纳入各种中心度后发现,度数中心度和中介中心度是两个稳健显着的预测变量。中介中心度反映了个体对社交网络中其他成员间的互动所起到的控制程度,得分较高的个体往往被当做“中间人”( broker) ,这类青少年经常是其他互动较少的个体或团体之间沟通的“桥梁”。与早期研究中被认定为不属于任何团体的居中者( liasion) 不同,在本研究中这类个体已经被划分为某团体成员,他们和所属团体之外的个体或团体互动,某种程度上可以被定性为 Granovetter ( 1973) 所描述的“弱关系”( weakties) 。信息共享通常被视为弱关系的功能,充当“桥梁”的青少年利用自身的中介优势获取更广泛的信息和知识,更多与其他同学的互动和合作,以及更积极的跨团体关系,继而获得更多的社会资本( Granovetter,1973; Burt,1992) 和社会技能,在某种程度上帮助他们更好地适应社会环境,降低偏差行为。

此外,研究还发现中介中心度对团体效应的调节作用。具体来说,中介中心度较高的青少年通常不受团体行为规范的影响,中介中心度较低的个体则表现出明显的团体效应。按照社会网络分析的假设,相对于中介中心度高的个体,中介中心度低的青少年与团体外同伴的互动沟通较少。当他们处于一个相对封闭的小团体内,缺乏与外界互动时,自我封闭的网络只能提供重复的冗余资源,团体的某些不良影响在他们身上逐渐会被放大,必然产生明显的团体效应。但从另一个角度来说,由于中间人周旋于不同团体之间,面对不同团体规范之间的冲突、角色期望的不一致以及对其精力和时间的多重要求,可能存在一定的人际压力和挑战,较大程度上耗损他们的应对资源,从而导致不良后果,特别是情绪等内化问题行为( Carboni & Gilman,2012) 。这也是在本研究基础上需要进一步细化探讨的方向。

关于度数中心度,本研究发现它对青少年的问题行为水平起到了显着的正向预测。度数中心度这一指 标 更 接 近 已 有 研 究 中 描 述 被 喜 爱 程 度( likability) 的社交计量受欢迎度,根据 Cillessen 和Mayeux( 2004) 的观点,它与描述社会支配地位的同伴感知的受欢迎度是两个维度,后者对违纪行为、攻击行为和健康风险行为有一定正向预测( Sandstrom& Cillessen,2006; Mayeux et al. ,2008; Ahn et al. ,2010) ,而社交计量受欢迎度更多的与亲社会性等积极适应行为有关。但在本研究中并没有获得实证结果的支持,类似地,在其他研究中也发现社交计量受欢迎度 ( 度数中心度) 与吸烟行为有正相关( Alexander et al. ,2001; Valente,Unger,& Johnson,2005) 。可能是由于研究限制了可提名朋友数量,青少年获得的提名很多来自其团体内部成员,很大程度上只反映了他在所属团体内的中心度。对调节效应的分析也确认,只有在问题行为水平较高的同伴团体中,度数中心度才正向预测青少年的问题行为。这提示,由于部分青少年所在的团体崇尚相对消极的行为规范,而他们又在该团体中处于中心位置,为了维护自己的社会地位,这些个体很可能表现出更多的问题行为。

当然,在研究青少年同伴影响时,无法回避“近墨者黑”还是“物以类聚”一类的拷问。青少年一般是主动加入某同伴团体,之所以参加这个团体很可能是因为他们之间最初有某些契合的行为倾向( friendship homophily) 。忽视此类选择性偏差,必然会导致对同伴影响效力的高估,在横断研究中尤其要注意这一点。在追踪数据的基础上应用 SIENA( Simulation Investigation for Empirical NetworkAnalysis,Steglich,Snijders,& West,2006) 等社会网络分析方法是将来厘清选择效应和影响效应、准确评估同伴影响因果效力的一条可行途径。另外,关于如何界定同伴团体的行为规范,是采用团体平均值还是其他方法( Shi & Xie,2011) 更为合适,也需要进一步探讨。

5 结论

综上所述,本研究主要有以下结论:

( 1) 控制班级水平的问题行为得分和其他相关变量后,同伴团体的问题行为水平能够正向预测青少年自身的问题行为;( 2) 青少年在同伴团体内部的地位能负向预测青少年的问题行为,青少年在班级社交网络中的度数中心度能正向预测其问题行为,而中介中心度能负向预测其问题行为;( 3) 问题行为的同伴团体效应主要影响低中介中心度的青少年; 仅在问题行为水平较高的同伴团体中,青少年的度数中心度正向预测其问题行为。

参考文献:

Ahn,H. J. ,Garandeau,C. F. ,& Rodkin,P. C. ( 2010) . Effects ofclassroom embeddedness and density on the social status of aggressiveand victimized children. The Journal of Early Adolescence,30( 1) ,76- 101.

Alexander,C. ,Piazza,M. ,Mekos,D. ,& Valente,T. ( 2001 ) .Peers, schools, and adolescent cigarette smoking. Journal ofAdolescent Health,29( 1) ,22 - 30.

Allen,J. P. ,Porter,M. R. ,McFarland,F. C. ,Marsh,P. ,&McElhaney,K. B. ( 2005 ) . The two faces of adolescents' successwith peers: Adolescent popularity, social adaptation, and deviantbehavior. Child Development,76( 3) ,747 - 760.