奸罪是中国古代最古老的罪名之一,称奸淫或奸婬,简称奸或婬。《释名·释言语》:“姦,奸也,言奸正法也”,《集韵·删韵》中说:“奸,犯淫也。”《小尔雅·广义》:“男女不以义交谓之淫”.可见,在中国古代,奸罪几乎涵盖了男女之间在婚姻之外发生的所有性行为,立法上分为强奸、和奸、刁奸等。奸罪自古以来为统治者所重视,学者张中秋考察了历代政权的奸罪立法,得出了中国古代 “重刑奸罪”的结论①.立法层面如此严防,社会中涉奸案件真实情况如何,有何特点,即是本文重点论述问题。

一、《折狱龟鉴补》案件证明力说明

(一)《折狱龟鉴补》概述

晚清学者胡文炳,承袭宋人郑克《折狱龟鉴》的编辑宗旨与编写体例,撰成《折狱龟鉴补》一书。该书上采先秦汉魏狱事,下汇隋唐宋元明清案例,分编为犯义、犯奸、犯盗、杂犯四门,共719则,计26万余字,贯通三千年中国狱案史,规模远超前人。

2002年由华东政法大学下属古籍整理研究所陈重业老师负责主持点校、译注,2006年由北京大学出版社出版发行。《折狱龟鉴补》内容十分庞杂,其中即有古代官吏秉公执法、不为权势所屈的事例,又有历代侦破、审判疑案、奇案的生动记载,还有历代名案、大案的真实记录。案件来源不仅有正史记载,亦多采古代文人笔记、小说或杂著,构成本书一大特色。

(二)《折狱龟鉴补》案例特点

首先,《折狱龟鉴补》案例内容是真实的、可靠的。除去该书中收录自正史的案例外,亦多有来自宋元明清文人笔记、小说或杂著等文献。作者胡炳元对所引材料的出处,在每则篇名后都作了注明。所以即使是后者,也绝非作者凭空想象、面壁臆造。“犯奸”门共136则案件,只有“风闻奸毙”一案无明确出处,但作者胡文炳用按语形式对该案加以了说明,该案在梁敬叔《劝诫录》和高青书《宦游纪略》中都有记载,只是两者详略有别,案犯姓名不同。胡文炳是“取两书撮要而录之”,同时考虑到高青书是自记其事,而梁敬叔是转述,于是该案叙述上“首尾从梁,而姓名从高”,可见即使无出处的自述案件,作者也有根有据,绝非随意虚构。

其次,《折狱龟鉴补》案例的记述信息较为丰富、详实,最大限度还原了案件原貌;古代官方正史文献、案例汇编固然权威性较强,但往往记述简单,极易遗漏一些至关重要的信息。而小说、杂著文献却恰恰能弥补此不足,其内容虽显庞杂,但却为我们最大程度还原案件全貌提供了重要信息依据,尤其是那些官方文献不愿让公众知晓的重要信息,如有无诬告情形、犯人是否被刑讯等等②.作者胡炳元在收录案件时特别反对“过为裁剪”做法,他明确指出“案之情节不可脱略”,因为“事之原委必须详明,而后问者之精神始出,阅者之识见乃开也”.诚如何勤华对该书内容所言,“(《折狱龟鉴补》)其中许多案例正史不可能记载,但正是这些涉及面十分广阔、丰富多彩的案例为我们展示了古代社会错综复杂的法律关系,以及民间真实的法律生活。”对于“我们了解古代众多的案例以及古代真实的法律生活”不无裨益③.

第三,案例样本具有随机性,时间跨度大,恰能反映出奸罪的整体性特征。《折狱龟鉴补》所记述的案例上起先秦汉魏狱事,下汇隋唐宋元明清案例,时间跨度超过三千年,空间上涉及国内不同地区、城乡,犯罪人身份涵盖士农工商各行各业,等等。该书作者如此选材,无意中却使该书案例成为了统计抽查法的一个理想样本,而这种统计方法的最大优势就是对事物总体特征进行推断。所以以《折狱龟鉴补》为样本推断古代社会犯奸现象的总体特点,方法是科学的,结果也是可信的。

当然,《折狱龟鉴补》中一些案例记述上不免历史局限,如不乏借尸明冤、轮回报应或神明裁判,等等。但这些记述,只要不影响案情主要事实,便视为历史局限,予以保留。但有些案例,如“隐形淫人”和“逼奸自缢”两案,明显属于封建迷信成分,不足采信,排除在统计之外。正如司马光所言,“实录正史,未必皆有据;杂史小说,未必皆无凭;在高鉴择之。”只要我们对《折狱龟鉴补》的内容“高鉴择之”,做一定的技术处理,它不仅能为我们提供一个有别于官方案例汇编的独特视角,来认识古代法律和社会现象。而且所得结论也是真实的、可信的。

二、《折狱龟鉴补·犯奸门》犯奸案件特点

(一)僧人犯奸率远远超过普通人

1.僧人犯罪比重情况

理论上讲,僧人由于宗教戒规的约束,较普通民众更不应犯罪,尤其是犯奸领域,例如佛门基本大戒五戒:不杀生、不淫乱、不偷盗、不妄语、不饮酒④,从“行为上”防止僧人犯罪。而佛教的信仰,例如地狱轮回及因果报应等,则从“思想上”防止僧人犯罪。但是,打开《折狱龟鉴补·犯奸门》却会惊奇发现僧人犯奸现象数量之多,远远超过我们的想象。据笔者统计,《折狱龟鉴补·犯奸门》共记述真实犯奸案例100件,其中涉及僧人的多达15件⑤,比例为15%.但鉴于僧人在古代社会总体人口中的比重很小,这一犯罪比例已是十分惊人。以宋代为例,宋神宗至宋高宗中期,全国僧尼数目在20万至24万之间,宋代全国人口按8000万计算,如此推算,僧人在全国人口中的比重在0.25%-0.3%之间。如果把犯奸的其他因素视为几率相等,但从人口比重大小来比较,那么可以推论僧人的涉案率(15%)至少相当于正常人群犯罪率的50倍,实在不能不令人瞠目、咂舌。

2.僧人犯奸率高发原因探究

第一,严苛的禁欲戒律产生相反效果。性欲是与生俱来的,人类借此生殖延续,纵无外在刺激,亦会自然生成。所以佛教的禁欲教义毕竟是违背人的天性的,即便容许逐步实行,由节欲达到无欲,期间亦不免要容许自我宣泄(自慰)。对于一般民众而言,自慰是不构成犯罪的,但对僧人来说,故弄阴失精就违反了十三僧残法的第一条(犯了僧伽婆尸沙罪),犯后如不在多名僧人前忏悔,便要堕嗥叫地狱。圣严法师说,即使是皈依三宝的在家人,“邪淫的限制,除了不得与夫妇之外的一切男女发生关系,尚有几种限制:不得于自身行淫;不得利用一切器物行淫;不得与人类之外一切有情的三口(口道、大便道与小便道)中行淫”等⑥.如此一来,宗教戒律可以说是彻底禁绝了僧人肉体上的泄欲,而欲望越被压抑,爆发时便愈难制止,结果反而适得其反,造成僧人对宗教禁欲的过度反动,犯奸比率大大上升。

第二,僧人自身的经济优势,为奸情的发生提供基础。我国古代宗教的经济实力固然不能和西方教会势力相提并论,但相对于其他组织,还是存有诸多优势的。其中之一就是僧人以寺院为中心或来源,掌握或获得了大量的经济资源,寺院周围的民众对寺院存在诸多经济上的依赖。以杭州佛教名寺灵隐寺为例,明朝时灵隐寺“缁徒甚众,九里松一街,多素食、香纸、杂卖店铺,人家妇女,往往皆僧外宅也”.⑦《折狱龟鉴补·犯奸门》中的案例,也多有僧人经济实力雄厚的信息,如“借名聘妇”中,泰州城西圆妙寺的老僧“拥资甚厚”;“寺庵地道”中固安县的观音庵,“香火众盛”,后“又收女徒数人”,能扩张编制,应该也不缺钱;“妓诬僧奸”中的密印寺,也是“寺僧囊颇饶”;“僧寺求子”中永淳县宝莲寺主持佛显,更是自言:“我掌寺四十年,积金无算”.

通过整体考察《折狱龟鉴补·犯奸门》中的案例类型,也能印证金钱在奸案中的重要作用。“犯奸”门共涉及僧人奸案15件,而其中“验僧尼奸”和“寺庵地道”属于僧人内部奸情,而“阴阳尼奸”属于利用宗教身份犯奸,除去这三件案件,剩下涉及僧人和民众奸情的案件共12件。以奸罪妇女意志是否自由为标准进行划分,可分强奸和和奸两种犯罪形态,其各自所占比重见下表:【表1】

由上述表1可知,在僧人和民众之间的奸案中,和奸比重远远大于强奸,是后者的2倍。如果不从背后的经济利益来分析,就很难解释这一奇怪现象。历史上,为金钱而与僧人私通现象大量存在,甚至还不乏丈夫纵容妻子与僧人私通来赚取生活费的现象。如“妓诬僧奸”案中,丈夫因看到密印寺“寺僧囊颇饶”,便唆使其妻控告寺僧奸淫,以求钱财。这个案件虽属诬告,但从诬告的方法,以及案件一审县令不怀疑的态度(“略审一过,挞僧”)分析,此类现象在当时应该不属鲜有。另如宋人庄绰《鸡肋编》记述,“两浙妇人皆事服饰口腹,而耻为营生。故小民之家不能供其费,皆纵其私通,谓之‘贴夫',公然出入,不以为怪。如近寺居人,其所贴者皆僧行者,多至四五焉。”⑧《折狱龟鉴补·犯奸门》中也多有金钱利益透露,如“笞讨债僧”中,双方就是因为“夜合之资”发生纠纷,僧人控告案发;而诸如“母孀居,与僧通”(“笼僧沉江”)、邻村一妇女“素与僧通”(“徒撞师奸”)和“僧久与邻妇通”(“笞讨债僧”)此类信息,如此现象的背后,不难推断出双方之间存在的金钱关系。

第三,寺院为僧人犯奸提供了理想场所。寺院本是僧人修行的场所,但如果被不法僧人利用,它也可以成为理想的犯罪根据地。《折狱龟鉴补·犯奸门》中15个涉奸案例,明确提到或能明显推断僧人拥有寺院场所的共10件,比重高达66.6%.剩下的“见形知奸”、“阴阳尼奸”、“假鬼诡僧”和“笞讨债僧”四件奸案,但真正属于流动作案的只有“阴阳尼奸”和“假鬼诡僧”两件,“见形知奸”和“笞讨债僧”只是无法明确推断是否有住所。寺院对于强奸案件的意义,一是僧人可以将受害妇女拐带或掳走,之后带到寺院禁锢,如“匿妇麦中”中,犯罪两名道人即是把新婚三日归宁的民妇掳来,藏在道观的稿麦中,意图日后奸淫。二是趁妇女入寺院游览、进香之机,实施禁锢,之后进行长期奸淫。如“进香被污”案,生员的妻子因为到天竺寺进香,被众僧禁锢奸污,案破后逮捕僧人“已集千百人”,犯罪团伙十分庞大。

对于和奸案件来说,寺院给僧人提供了一个进退自如的犯罪场所,如“笼僧沉江”中,一僧人与一寡妇通奸,被其子发现,其子寸步不离母亲,阻碍双方奸情。结果他的母亲就假托丈夫忌日,“入寺作佛事”,与僧人幽会。

综上所述,在犯奸案件中,僧人有强烈的犯罪欲望,再加上其自身经济上的优势和寺院提供的极好的犯罪场所,特有的主观和客观条件造成了僧人犯奸率远远高于普通民众的反常现象。

(二)不违背妇女意志和奸远远多于强奸

我国古代奸罪概念范围很大,基本上包含男女之间在婚姻之外一切性行为,在法律层面上,以是否违背妇女意志为标准,涉奸犯罪可分为强奸和和奸两大类型。如《大清律例·刑律》“犯奸”门规定:“不和谓之强”,即强奸是违背妇女意志,强行进行奸淫的行为。律注:“凡问强奸,须有强暴之状。妇人不能挣脱之情,亦须有人知闻,及损伤肤体,毁裂衣服之属”,其犯罪构成要件规定的十分严苛。“和奸,谓彼此和同者”,即通奸,是发生在男女双方合意基础之上的性行为,从犯奸妇女的角度,和奸又分有夫奸、无夫奸,分别处以不同的刑罚。

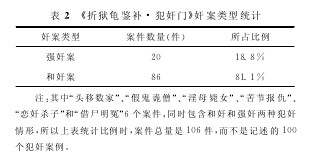

1.强奸案件和和奸案件比重比较据笔者统计,《折狱龟鉴补·犯奸门》中共记载涉奸事例123则,而其中“隐形淫人”和“逼奸自缢”2则为迷信传说,还有“受贿诬奸”、“戏言殒命”等21则案例被证并无真实奸情,予以排除,所以实有奸情(强奸和和奸)案件共计100则。强奸和和奸的比重见下表:【表2】

由上表可见,在所有的涉奸案件中,妇女同意(至少不明显违背妇女意愿)的和奸(私通)案件数量远远超过违背妇女意志的强奸案,和奸案数量(86件)是强奸案数量(20件)的4.3倍,这着实与国家政策层面上的妇女贞节观要求大相径庭,也让我们对封建妇女贞节观念在当时妇女中,影响程度究竟如何产生合理怀疑。进一步研究、分析《折狱龟鉴补·犯奸门》中的妇女和奸案件,会发现涉奸的女性可谓是不分美丑、老少贵贱,包括各个领域,涵盖不同阶层。

第一,美丑。从犯奸妇女相貌分析,《折狱龟鉴补·犯奸门》中不乏美女犯奸案例,例如“寺庵地道”案中观音庵尼姑静定,姓王氏,原为某大户人家的奴婢。后被主人纳为小妾,因为“色甚殊”,深得主人喜欢,“宠冠同列”.丈夫死后,削发为尼,与附近法祥寺的僧人通奸,“日益纵恣”,发展为“寺僧之壮者,皆与往来”,甚至达到“绸缪无虚夕”的荒淫程度。再如“恋奸杀婿”案中,粤东某生聘娶某氏,“国色也”,完婚当天,男女亲朋集贺者数十人,“无不啧啧羡新妇美者”,足见“国色”绝非溢美之词。但正是这位美妇婚前就与一富人通奸,且“往来甚密”,婚后伙同奸夫设计杀害亲夫。与之对应的是,也有丑女犯淫戒者,如在“苦节报仇”案中,一村妇名叫二姑,长得很丑,“貌媸而性荡”,照样喜淫。不仅与一姓齐的无赖通奸,且交往甚欢,后来甚至还帮助奸夫企图奸淫自己的嫂子,羞耻、人伦无一在心。

第二,老少。从年龄上看,《折狱龟鉴补·犯奸门》犯奸妇女真是上到七十岁老妪,下至十七岁少女,如“刁奸被杀”案中,犯奸妇女即为一“近七旬”的妇女,孀居无子,虽然已经年老,却“不知耻,与村人某通”,被人识破后与奸夫一起杀人灭口。就连该案的记录人面对如此“奸出老妇,毙因刁奸”,也不由发出“嗟嗟此案”的感慨。而在“假鬼诡僧”案中,犯奸女子名萧淑玉,“年十七”,与一青年许生私通言笑,后发展为“其夜人静,许生掇梯而上(楼),遂成欢好”.两相爱悦,本无可厚非,但许生“挑之,女首肯”,典型属于和奸中的无夫奸,为婚姻伦理(“婚必由媒,皆所以养廉耻”)所不容。

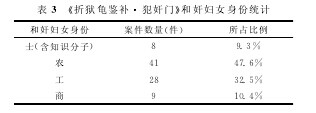

第三,贵贱。从社会地位来看,《折狱龟鉴补·犯奸门》和奸妇女不分贵贱,涉及到社会的各个阶层、行业,在古代,妇女依附男性,“在家从父,出嫁从夫”,而士、农、工、商的职业划分是古代确定男性社会等级的基本方法。藉此标准可以对犯奸妇女的父亲或丈夫进行身份地位统计,进而得出犯和奸妇女的身份地位分布数据,以此观测其社会阶层分布情形,详见下表:【表3】

由上述表3可知,犯奸妇女的阶层分布与中国古代是农业经济占主导,重农抑商的经济形态完全吻合。在传统社会下,从事农业的农民当然占社会人口最大比重,其次是大量手工工人和官私奴婢的工阶层,官员、知识分子构成的士和从事商业的商人比重最小。而犯奸妇女与人口比重的吻合说明,妇女犯奸的人数与其身份地位无关,换句话说,与其生活环境、社会地位关系不大,基本上是各阶层在社会人口比重的客观反映,在犯奸问题上没有高低、贵贱之分,可能性和几率大体是一样的。

2.妇女和奸案件高发原因探究

第一,对古代社会妇女贞节观的强烈反动。中国古代社会向来鼓吹峻“男女大防”思想,礼教上宣扬妇女要“从一而终”、“饿死事极小,失节事极大”,强化妇女的贞洁教育;法律上为妇女编制出严密惩奸法网,目的只在于杜绝妇女一切奸情的发生。长期以来学者多把关注重点放在朝廷颁布的礼教政策、正史文献记载,藉此推想古代社会妇女贞洁观念,如台湾学者费丝言指出,明代通过国家族表制度、士人节烈书写、乡里社会流传节烈故事,使得贞节烈女的数量较前朝有大量增长,证明明代妇女贞洁观念有了进一步强化⑨.然而这类结论多大程度上符合社会现实,统治阶层的倡导是否真正深入下层民众人心,是否真正能起到上行下效、风过草堰的作用呢?

古代所谓的妇女贞洁观,核心在于对妇女性权利的压迫。和前文对僧人犯奸的原因分析一样,这种性压抑无疑是违背人类的自然属性的,同样也是无法完全落实下去的,如“尼代僧奸”中浙江某孝廉娶妻某氏,但“琴瑟不调”,其妻便红杏出墙,与一僧人在家中通奸。考虑到通奸妇女的家庭条件,此时通奸明显是出于情欲需求。再以商人妻通奸来看,犯奸门共有此类9件,数量不少,原因何在?因为商人需要外出经商,由此造成夫妻分居。长此以往,其妻便渐有了通奸偷情,缓解性欲的动机,这就成为此类案件高发的主要原因。如“逼奸为娼”案中,商人张乙,“恒负布四方求售,出或两三月一归”.结果其新婚妻子“不安于室,日游邻里”,最后和本地武生许三勾搭成奸。又如在“误决奸案”中,一位商人“频年外出贸易”,家有一母一妻,某天商人从外归来,中夜突然中毒暴亡。邻居们怀疑是其妻下毒杀夫,就向官府告发,邑令也怀疑其妇有私情,对其“倍加搒掠”.虽然该案实为冤狱,但邻里的“以为异”和官府的“疑妇有私”的细节,却从反面证明了社会都对商人妻通奸杀夫推论的普遍认同和接受。而《折狱龟鉴补·犯奸门》中符合妇女意志的和奸案数量(86件)是强奸案数量(20件)的4.3倍,这便是最有力的数据证明。

亦如美国学者德克·布迪在统计《刑案汇览》所有案例后所得结论,“值得注意的是,其中由于永恒的三角关系而导致的犯罪(如丈夫杀死奸夫)名列榜首。看来即使是儒家伦理这样严厉的禁规也不能制止感情犯罪的发生。”⑩所以,广大古代妇女的性观念,绝非如统治阶级所极力倡导的那样,也和正史《烈女传》所记述的那些典型、特例大相径庭。

第二,社会下层民众的生存压力。古代中国一直是以自然经济为基础的农业国,而且农业生产水平长期徘徊在一个较低水平之上。而工商业一直受到压制,不能充分发展,导致中国人的生活水平一直在温饱线上下波动,即使是在所谓封建盛世也好不到哪去,乾隆时来到中国的马戛尔尼,他看到的“康乾盛世”是这样的,“遍地都是惊人的贫困,人们衣善褴褛甚至裸体”,“象叫花子一样破破烂烂的军队”,“我们扔掉的垃圾都被人抢着吃”.无怪乎孟子把“乐岁终身饱,凶年免于死亡”视为理想社会的图景。在温饱、生存成为民众第一要务的社会中,再充分的道德教化、贞节宣传都注定是无力的、苍白的。如“头移数家”案中,丈夫因受富商金钱的诱惑,逼迫其妻和富商通奸。再“讨债犯奸”中,丈夫于志朋被人索债,于无以偿还,即让其妻“卖奸”抵债。如果上述两个案件妇女犯奸还是处于被动的话,因金钱主动犯奸的也不罕见,如“捉奸斗杀”案中,范县李甲,他的妻子“淫甚”,为了金钱,其妻便与人通奸,丈夫不但不反对,反而“纵容之”.再如“妒妾剪舌”案中,国子监生刘燮纳一奴婢张氏为妾,后刘燮家道中落,妾张氏“不耐清苦”,就和丈夫商量“为倚门计”,做皮肉生意。刘燮的反应却是“欣然许之”,生意很好,刘“媚妾者无不至”.后两案件虽是夫妻双方同谋,但其中明显女方起了主导作用。如此违反封建礼教和法律的涉奸怪事,仔细推敲背后总有经济因素的影子,就如“妒妾剪舌”案中,作为国子监生的刘燮,难道不知道纵妾卖奸的性质吗?为什么还做出如此丑事呢?恐怕其“感其活命之恩”一语应该是一语中的吧!

台湾学者赖惠敏深入分析清代犯奸案原因后,亦指出古代“男女情奸并不只求情欲的纤解,还有代表下层社会人士的生存方式。社会上一些家无恒产的佣工,冀望以通奸或拐骗得到婚姻的机会,他们也想要与妇女长相厮守,以便于传宗接代。而若干寡妇或者纵容妻子通奸的丈夫,也期望从情夫那获得钱财。”作者的结论是:“如此看来,管仲说的”衣食足然后知荣辱“似乎比较接近清代庶民的思想,而宋儒程颐所谓”饿死事极小,失节事极大“的高道德标准,尚未成为民众奉行的圭桌。”这一结论是和《折狱龟鉴补·犯奸门》的结论是相吻合的。

《折狱龟鉴补·犯奸门》中大量的涉奸案例,可以从不同的角度进行分析、解读,本文主要从犯罪主体和案件类型的角度进行考察,其他角度,譬如从司法角度,奸罪案件是如何侦破、审判的;社会学角度,古时人们对涉奸罪犯的态度,等等,都可作进一步研究。多层次、多角度的观察、分析才能帮助我们更全面地认识古代犯奸现象,尽可能还原古代涉奸犯罪的历史真实。

引论直诉,是传统中国君民沟通的重要制度安排,其目的在于打破传统中国官僚层级制国家治理模式带来的民众和高层之间隔膜,有利缓和政府(尤其是中央政府)与社会之间的紧张关系,也是统治者践行其德政的重要体现。直诉制度的历史源远流长,且往往与登闻鼓...

历史上特别是明代中叶以后,在藏区政治统治和社会治理过程中存在相当丰富的法律规范,具体表现在藏族习惯法、藏区成文法和王朝制定法三个层面,尤以传统习惯法最为丰富。早在吐蕃王朝之前,青藏高原各部落中,习惯法规则便初步形成。吐蕃王朝建立以后,统治...

自古以来,人们既出于礼与孝的考虑,又认为坟茔关乎子孙后代兴衰之命运,故极为重视祖宗藏魄之所。系关坟茔之事往往会牵涉整个家族势力,因此,坟茔纷争历来汹涌未绝,乡村社会中宗族势力一直扮演重要角色,坟山争讼之中所体现的宗族势力相争之态亦常见。然...

若论《红楼梦》中人物形象的刻画,丰足程度大概无出王熙凤之右者。而笔者身为法律人,提到王熙凤最先想起的,则是三起典型的婚姻案件。借势弄权逼人退定在第十五回,贾府为秦可卿送殡,安灵于铁槛寺。凤姐要留下照看道场,当天晚上就在附近的水月庵住下。庵...