教育学原理是现代教育学的一门重要的分支学科,它是研究教育现象,揭示教育规律的一门学科,并随着人类社会的发展而不断发展变化.下面是教育学原理论文8篇,供大家参考阅读。

教育学原理论文第一篇:教育学发展和人工智能进步的相关影响

摘要:随着人工智能的快速发展,哲学、伦理学、法学、社会学等学科均介入这一研究领域。相较而言,教育学研究中人们多关注人工智能对教育变革的影响,而对“人工智能与教育学”的关系缺乏探究。实际上,“人工智能与教育学”的关系是教育学研究的新领域。这种关系具有双向性:一方面,人工智能通过推动教育实践变革促进教育学理论更新,也直接作用于教育学的当代重建,如对教育与人的关系、教育与社会的关系等教育学研究的基本问题形成冲击,并将激发出教育(学)与技术的关系等新的教育学基本问题,促进教育学的理论体系从分裂走向整合;另一方面,教育学也成为人工智能开发与应用的重要标准和尺度、成为人工智能开发和运用者的价值坐标,并为人工智能技术体系中人的启蒙提供参照。

关键词:人工智能; 人工智能与教育学; 教育与技术; 教育变革; 教育学研究;

On the Dynamic Interactive Relationship between AI and Educology

Wu Honglin

Abstract:With the rapid development of artificial intelligence( AI),people are now paying a lot of attention to the roles of AI in facilitating educational changes. Nevertheless,there is very little discussion about the dynamic interactive relationship between AI and educology,which actually could be an interesting topic for education researchers. On the one hand,AI can promote the development and rebuilding of educology in our contemporary times. Researchers nowadays,confronted with challenges and changes brought by AI,will have to think about critical issues in education in a different and integrated way. On the other hand,education is to cultivate and develop humanity,and that also serves as a yardstick for evaluating the development AI technologies and should be the core value shared by both AI developers and advocates. Educology,therefore,can provide a philosophical and ethical framework for decision making in AI development.

近年来,人工智能的发展在世界范围内呈爆发态势,引起哲学、伦理学、社会学、法学、经济学、心理学、政治学等人文社会学科的普遍关注,展现出不同学科立场,指向和基于人工智能的“数字人文”学术研究正在兴起,与人工智能交叉的新型“智能社会科学”[1]呼之欲出。与之相比较,教育领域虽然也有大量关于人工智能对教育变革影响的探讨,但基本局限于实践层面,很少有来自教育学基本理论的思考。在“中国知网”数据库中,以“篇名”为检索单位,以“人工智能+教育”组合检索可得论文525篇,以“人工智能+教育学”组合检索仅得论文3篇。这些文献大致呈现三个特点:一是相关论文集中出现于2016年以后,表明这是一个新的研究热点;二是这些研究呈现人工智能对教育影响的单向特征,少见教育对人工智能发展影响的研究,表明教育是人工智能的一个应用领域;三是“人工智能+教育”的文献较“人工智能+教育学”文献呈现压倒性优势,表明“人工智能+教育学”研究的极端缺乏。这启示我们,一要从教育视角积极开展对人工智能的反向研究,即教育对人工智能发展的影响研究;二要加大对人工智能的教育学基本理论研究;此外,还要在研究中区分“人工智能与教育学”的关系研究和“人工智能与教育”的关系研究,不能以后者代替前者。本文探讨的焦点是前者,试图回答两个问题:人工智能对于当代教育学的发展意味着什么?当代教育学的发展又能对人工智能进步产生哪些影响?

一、“人工智能与教育学”是教育学研究的新领域

对教育学发展具有重要作用的几大关系主要是人与教育学的关系、教育实践与教育学的关系、其他学科与教育学的关系、(民族)文化与教育学的关系,对于中国教育学来说还有中外教育学的关系。如今,又增加了教育学与人工智能的新型关系。这主要是因为人工智能技术的迅速崛起,已引发人文社会科学研究生态的急剧转变,且几乎是不得不发生的变化。其一,人工智能与传统技术时代的其他技术存在根本差异。其他技术主要是人类身体器官功能的替代或延伸,而人工智能则直接挑战人类大脑、意识和人类主体的存在本身,使人类面临前所未有的存在危机。其二,人工智能的崛起恰逢国际竞争白热化、国内社会转型与民族复兴的关键时期,是撬动国家改革、国际关系格局的“杠杆”,引发经济、文化、教育、人际交往与日常生活等方面的深入变革。其三,以人工智能为焦点几乎涉及一个学科发展相关的方方面面,如学科对象、学科性质、研究方法与方法论、研究过程、研究框架,同时也对学科理论的传统解释框架形成巨大挑战,迫使学科必须面向且基于人工智能开展学科重建,否则自身的合法性与合理性就要受到质疑。教育学当然也不例外。

说人工智能与教育学关系研究是教育学研究的新领域,是因为人工智能本质上是技术,人工智能与教育学关系的本质是技术与教育学的关系。这是一种新的关系形态。在教育学科群中,对技术的研究一直由教育技术学这个二级学科承担。有学者指出[1]:

教育技术学是一个建立在多学科领域基础之上,由这些领域的致力于将技术用于改善教学的设计与传输的研究者,在技术创新与应用的过程中不断累积系统化知识所形成的学科领域。

可见,“技术”在教育教学过程中的创新和应用是这一学科关注的核心,在研究过程中虽然会形成有关教育技术的基本原理,但这种原理是关于“技术”的原理,与教育学关于“教育”和“人的生命成长”的原理存在差异性。也就是说,在教育学科群中,长期以来有“教育技术学与技术”的关系研究,而缺乏“教育学与技术”的关系研究。以信息技术为例,叶澜教授曾指出信息化有基础性技术存在、结构性社会存在和生命性个体存在三种形态[2]。教育技术学的研究主要指向第一种形态,而教育学的研究则要面向第二、第三种形态。与此相应,目前的“人工智能与教育”研究基本是教育技术学(第一种形态)研究,缺乏教育学研究(第二、第三种形态)。这种差异性是由两门学科不同的研究对象、基本任务等学科立场所决定的。

说“人工智能与教育学”关系研究是教育学研究的新领域,还是相对于哲学、伦理学、法学、社会学等学科的技术研究而言。这些学科的“技术研究”起步较早,而教育学的“技术研究”则长期缺席。“技术”作为实践现象,伴随人类出现而出现,但作为学科研究对象则一直到19世纪下半叶。卡普(Ernst Kapp)1877年在《技术哲学纲要》一书中正式提出“技术哲学”概念[3],第一次将“技术”作为哲学研究对象。到20世纪,工业革命造就了“巨技术”(megatechnologies),深刻改变了人类和世界,使“技术”成为人类思想绕不过去的问题。自此,“技术”成为哲学、社会学、历史学、传媒学、法学、伦理学等学科的研究主题。[4]但这些学科中,没有教育学的身影,或者说,长期以来的“技术研究”缺乏教育学的视角。翻开大量“技术研究”著作,看不到教育学的观点;一些典型的“技术”问题研究也没有教育学的立场。如阿伦特(Hannah Arendt)探讨的“平庸的恶”[5]166和马尔库塞(Herbert Marcuse)研究的核心主题“单向度的人”[6]122,都没有涉及教育学。试想,“平庸的恶”[5]166或“单向度的人”[6]122都与人的生命成长相关,在发生机制上怎能与教育没关系?既与教育有关系,怎能没有教育学的介入?如果有了教育学的介入,他们的阐述和观点也许会更深刻。在这一意义上,其他学科“技术研究”的核心主题“技术—社会”“技术—人(类)”两大关系,因为没有教育学的介入,其研究结论注定是不完整、不充分的。当然,如果说过去“技术研究”中教育学的缺席是由于教育学自身发展不足造成的,那么人工智能时代的教育学必须要形成“技术自觉”,主动参与到对人工智能的探索之中去,揭示“人工智能—社会”“人工智能—人(类)”关系的教育发生机制,使两大关系转化成为“人工智能—教育—社会”“人工智能—教育—人(类)”关系。如此,“人工智能—教育学”关系就成为当下教育学研究的新的基本问题。

二、人工智能对教育学发展的影响

厘清人工智能对教育学发展影响的前提是反思过去时代技术对教育学发展的作用。

(一)技术时代教育学技术逻辑的形成

在古代社会,技术发展较为缓慢,且作为“实践的技艺”饱受歧视,被正式学校教育排斥,因而这一时期的教育思考不涉及技术问题。进入16世纪以后,资本主义工业生产日益推广,技术得到极大发展并对人类生产生活产生巨大影响。这时,技术开始向教育和教育学渗透。具体地说,技术首先转化成为学校的教育目的(“技术人”)、课程体系和推进改革的先进力量。如在16世纪的意大利,人们开始希望“教育要培养的青年人,既不是以后的教会执事,又不是未来的学者,而是经验丰富的实干家和优秀公民”[7]207。与此对应,学校里有意取消希腊语、修辞学、逻辑、音乐、自然哲学以及与之有关的学科,而增加地理、数学等新兴学科[7]275。这些变化,直接促进了人们对这些教育变革的研究,如培根(Francis Bacon)喊出“知识就是力量”[8],斯宾塞(Herbert Spencer)则发出“什么知识最有价值”[9]之问,技术成为教育学学科萌发的动力源和建构的重要参照。培根以“继往开来的气概”[10]从学术整体意义上研究人类知识的发展问题并在人类“知识之球”上留下了“传授的技艺(教育学)”的一席之地[11],第一次提出教育学的学科建设问题。夸美纽斯(Johann A.Comenius)则注意到大自然和机械技术(如钟表)运行的“规则”[12],以其作为认识教育中的人、学校运行的重要参照,系统论述班级授课制、年级制、教学原则等,第一次较为完整地构建了教育学的基本轮廓。

如果说培根和夸美纽斯的“教育学”思考将“技术”当作模仿的对象,康德(Immanuel Kant)与赫尔巴特(Johann F.Herbart)则不仅仅关注青少年对“技术知识”的学习,更将与“技术”直接相关的“理性”思想、标准与秩序化思维融入“教育学”理论研究和体系构建之中,追求教育学的科学性、标准性和普适性。康德强调“如果要使孩子们变得更好,教育学就必须成为一门学问”[13]10,这门学问的核心则是教育方式,也是其教育学内容的核心构成。在“教育方式”的框架之下,他把教育分为规训、培养、文明化和道德教化,贯穿四者的核心是“理性”,故“教育中最重大的问题之一是,人们怎样才能把服从于法则的强制和运用自由的能力结合起来”[13]16。教育在康德这里,是一个由外到内的塑造过程,其外在标准就是由理性认同的人性要求。这种塑造鲜明地体现了技术影响,“教育和教导不可以单纯靠说空话,而同时要按某种方式建立机械性的机制”[13]14。赫尔巴特在康德基础上进一步提出“教育学以学生的可塑性作为其基本概念”[14]。如何在教育中从受教育者个性出发,实现“个性”的改造,达到期望的“性格”和“道德素质”的形成,是其教育学研究的核心问题,其回答构成教育学的三大部分———“管理”“教学”和“训育”。他对每一部分都进行概念的辨析、理论的判断与论证,形成了相对严整、具有学科形态的现代教育学体系。

通过这一简要回顾,我们大致可以看出,随着16世纪技术时代的到来,教育越来越演变成为一种独特的“教育(规训)技术”,教育学则是关于这一“教育技术”的理论体系。具体说来,技术对教育学的影响主要从两条路径展开:一是通过影响教育变革(如教育目的、课程体系等),形成、丰富和改变教育学的研究主题;二是直接对教育学理论研究和体系建构产生影响。在一定意义上可以说,教育学的发展本身内蕴着技术逻辑,一方面为教育的技术化和教育化的技术提供辩护,另一方面也为自身的科学性奠定基础。

(二)人工智能时代教育学的转向

通过上述分析,我们大致能判断人工智能这一新兴技术对教育学发展的影响方式和基本内容有以下几方面。

第一,通过推动教育实践变革促进教育学理论更新。基于人工智能,未来教育实践形态在(学校)教育生态、教育时空、教育制度、教育机制、教育内容(资源)、教育(教学)方式、交往(沟通)方式等方面的变化,为教育学已有理论的发展提供新可能。同时,还对教育学理论研究提出新的问题,如人工智能在教育应用中引发的伦理(如隐私、人机关系等)、公平与正义等问题。

这些变化对教育学在原理意义上的影响大致有以下三个方面:其一,教育学对“教育是什么”的回答发生变化,人工智能对教育这一发生在人与人之间的特殊人际交往活动的性质形成挑战。特别是在人工智能突破“图灵测试”或出现更进一步的类人智能甚至超人智能之后,教育者、受教育者的身份将突破人类的唯一性,即教育的人为性将发生根本改变。其二,教育学对教育的存在依据和教育基本形态的揭示将发生变化,随着人工智能从技术形态向社会存在形态和人的生命形态的转化,人工智能将随时随地随需对人的发展产生影响,人工智能与人的生命成长融通。这对教育这一事业的专门性、特殊性、组织性及构成教育活动的基本因素与结构等形成挑战。其三,教育学对教育过程内在机制与逻辑的揭示将发生变化。随着人工智能对教育过程的深度介入,教育的群体性人际交往越来越被具体个人学习的自主性、自我指向性、人机交往的因材施教所取代,促使学校、教育的组织形态发生根本改变。

综上,人工智能时代的教育学要对“教育是什么”“教育如何存在”“教育的基本形态”“教育如何发生”等基本理论问题做出新的回答。这一切都是由人工智能改变了社会,形成了新的社会;改变了人,诞生了新人;以及由此引发的教育中人(师生)全新的生存方式、生存状态、学习与交往方式等所导致的。

第二,人工智能直接作用于教育学重建。主要体现在以下几方面。

一是对教育学研究的基本(核心)问题形成冲击。一方面,对教育学原有基本问题,如教育与人的关系、教育与社会的关系形成冲击。在教育与人的关系上,人工智能时代使教育中“人”的形象将发生根本变化且将有能力关照每个具体个人的发展,也将使人获得时间上的解放和自由。这使教育学对人的关注真正实现从“抽象的人”向“具体个人”[15]转变,也将由对人某一阶段的关注转向对人一生的关注。教育与人的关系将转变成“教育与具体个人关系”和“教育与人生”的关系,教育学真正实现向“终身教育学”的转变。在教育与社会的关系上,人工智能将促进教育突破学校的藩篱,社会将承担越来越多的教育责任,“社会教育力”[16]将成为教育学探索的重要基本问题,新型“社会教育学”呼之欲出。另一方面,人工智能将激发出新的教育学基本问题,最典型的就是“教育(学)与技术”的关系研究,主要回答以人工智能为代表的新型技术所引发的系列社会与教育问题,揭示人工智能时代“技术—社会”“技术—人”关系内蕴的教育发生机制。另外,还将推进“教育与自然”的关系研究,这是人工智能等新型技术促进人类反思人与自然关系的教育学回应。未来教育学将自夸美纽斯之后重新探讨“自然”的教育意义和对传统教育学进行改造的理论意义,形成全新的“自然教育学”。

二是促进教育学的理论体系从分裂走向整合。近代以来的教育学在经历内部分裂和外部交叉的过程之后,形成了目前复数教育科学的基本格局。[17]对于教育学来说,这些分裂与交叉不仅没有回馈和丰富母学科,反而使教育学母体显得衰落与暗淡、混乱与无序。人工智能时代,随着教育学基本问题域的更新与扩展,社会教育学、终身教育学、闲暇教育学、自然教育学等新形态逐步出现,这些新型学科将为“教育学”的当代复兴带来新的契机。这些方面的研究均与传统教育学经由内裂和外部交叉形成的学科有很大差异,他们需要多门相关学科的综合融通才能推进和实现。与过去对教育学母学科“掏空”式的分裂交叉不同,新的整合将围绕“教育与社会”“教育与人(生)”“教育与技术”“教育与自然”等新旧教育学基本问题开展“内生式”的吸收与转化,同时也是教育学基本理论研究与新型教育实践变革双向滋养与建构过程。

此外,教育学还将与大脑科学、神经科学、生物医学、计算机科学等新兴人工智能学科融合,在吸收这些学科营养促进自身“智能化”的同时,也将为这些学科人工智能的研究发挥教育学的专业引领作用,发展出新型“智能教育学”,成为新型“智能社会科学”群中的一员。

总体上看,教育学的新型整合与人工智能时代对人的整体性(将全人发展视为教育目的)而非分裂性(将人看作社会不同领域、方面的专业工具和手段)认识有关,也与以整体、综合的方式而非割裂的、片段的方式研究教育有关。这将使教育学的复杂性、综合性进一步得以彰显,使新型教育学真正成为与经典常规学科不一样的新兴复杂学科。在未来[18]94:

复杂性科学正是在人对包括自己在内的世界万物,以及人与世界的互动方式,变化的内外复杂过程,历史与现实的关联,各种认识手段、工具、方式难以解惑的体验中,逐渐萌发、生长、强大起来……这将是当代知识革命中最富有潜力和活力的新学科群,它不仅将改变人类与世界的关系,相互作用的方式,还为认识我们以前因其复杂性而难以成熟的学科,提供了新的认识图式,教育学就属此列。

“教育学在新兴复杂学科群中,会有自己的广阔天地”[18]96。可以料想,整合后的未来教育学在理论体系、基本内涵等方面将会有巨大变化,必将进一步“突破原有‘科学’的内涵和外延边界,形成自己的科学边界,构建独属于‘教育科学’的科学范式”[19]。

三、教育学对人工智能进步的影响

人工智能作为一种新兴技术正处在迅速发展过程中,不仅受计算机科学、神经科学、学习科学、统计学等理工科的影响,也受到哲学、法学、伦理学的制约。就教育学来说,它不是单向受到人工智能的冲击,也至少在以下三个方面对人工智能进步产生影响。

(一)教育学成为人工智能开发与应用的重要标准和尺度

随着智慧校园建设持续升级和“中国教育现代化2035”战略的实施,人工智能将逐步在学校教育中得到推广,且具有广阔前景。联合国教科文组织(United Nations Educational Science and Culture Organization)日前发布《教育中的人工智能:可持续发展的挑战与机遇》,指出2021年前后教育领域的人工智能市场将呈指数级增长。[20]不过,从目前来看,我国教育领域的人工智能运用才刚刚起步,处于教育技术学意义上的“技术”层面,还未深入到师生生命状态、生命成长和生存方式的教育学意义的“原理”层面。因而还未能真正对学生具体个人的学习发展(因材施教)、教师个性化教学和专业发展、课堂教学灵活多变的互动生成、学校管理过程的重心下移与充分赋权增能等产生解放性的积极力量。这为学校教育这一领域人工智能进一步深化研究提供了巨大空间,且需要教育学研究的介入引领,如不同年龄段学生学习与发展特点及需求研究、课程与教学论研究、课堂教学推进机制研究、学校整体转型变革研究、教育教学评价研究、教师个体及团队发展研究、家校社会多元互动协同研究,等等。这些都为人工智能在学校教育中运用的领域、形态、内容、机制、监控、调整等提供开发的专业理论基础。

因此,当代教育学应当成为人工智能持续开发与使用的重要标准和尺度,即人工智能要指向人的生命成长并为人的主动、健康、全面发展服务。这正如芬伯格(Andrew Feenberg)所言:“一个发达社会的教育技术可以通过教育的对话来形成,而不是由以生产为导向的自动化的逻辑来形成”[21]。最好的教育技术,是使人的生命摆脱重重困顿和迷雾,借用海德格尔(Martin Heidegger)的术语,是使人解弊的技术,是为师生的发展提供最大可能性的技术。以教育学的立场来开发和应用人工智能,应当追问:人工智能进入教育场域且与教育结合时,发生了什么?可能发生什么?我们期望应该发生什么?如何使合理的变化发生?对它的回答应该是:教育因为人工智能的介入,使师生的生命因人工智能的使用和创造而发生积极变化。

(二)教育学成为人工智能开发和运用者的价值坐标

技术本身不具有价值倾向性,“枪不杀人,人杀人”[22]。由此人们一直对人工智能的不当开发与运用持有疑虑,而且由于人工智能技术的先进性和在军事、医疗、金融、教育、衣食住行(生活)等领域应用的广泛性,使相关争论一直有增无减。这种情形如何避免?

一方面,当然是要加强制度(法律政策等)规范。2019年5月25日发布的《人工智能北京共识》提出各个参与方应该遵循有益于人类命运共同体构建和社会发展的15条原则。其中,在研发方面,提倡要有益于增进社会与生态的福祉,服从人类的整体利益,设计上要合乎伦理,体现出多样性与包容性,尽可能地惠及更多人,要对潜在伦理风险与隐患负责,提升技术水平,控制各种风险,最大范围共享人工智能发展成果。在使用方面,提倡善用和慎用,避免误用和滥用,以最大化人工智能技术带来的益处、最小化其风险,应确保利益相关者对其权益所受影响有充分的知情与同意。在治理方面,对人工智能部分替代人类工作保持包容和谨慎态度,鼓励探索更能发挥人类优势和特点的新工作,确保未来人工智能始终保持向对社会有益的方向发展。[23]

另一方面,则是要加强教育,从人才培养的源头抓起,尤其是专门的人工智能教育。教育不仅要培养人工智能开发与应用者的计算思维、好奇心和创造性,更为重要的是培养其对人类的热爱、社会的责任、健康的情感和人文的情怀,以确保人工智能用于对人类和社会有益的正途。人工智能时代教育的“立德树人”,要特别凸显指向和基于人工智能的德性教育。通过这样的价值教育,使人工智能开发与应用者眼里有人、有生命、有社会、有自然,且基于人、生命、社会、自然对人工智能的开发与应用有反省和批判,避免对人、生命、社会、自然的戕害。如此,他就不只是一个“技术人”,身陷技术之中,被人工智能奴役,而是心向自由、光明,拥抱人类、社会和文明的人。如此才能避免人工智能成为人类的敌人。这种价值教育是一个长期的培养过程,需要教育学理论的支撑和向具体教育实践的转化,如,根据时代精神、社会转型需求对教育中的人(性)的研究;培养什么样的人与怎样培养人的研究;新时代理想学校(教育)的研究;教育与人生关系的研究;终身教育的研究;等等。

(三)教育学为人工智能技术体系中人的启蒙提供参照

人工智能时代,“技术变革的速度将不再受限于人类智能的增长速度。机器智能在反馈循环中不断提高自己的能力,并将远远超出无机器辅助的人类智能”[24]13。在将来,正如学者指出[24]228:

一旦机器的智慧超过人的智慧,它们就会自己设计下一代机器。到那时我们不仅要烦恼人类获得永生后的意义问题,更要担心人类将来可能会从这循环中被淘汰。

在此情形下,人工智能与人的关系,将不只是一个哲学、伦理学、社会学问题,更是一个教育学问题。

从本质上说,人工智能与人的关系是技术与人的关系。教育学作为一门专门的“成人”之学,在人们张开怀抱欢呼人工智能时,更应对其于人造成的潜在危险保持警惕。正如温纳(Langdon Winner)指出的那样,在技术时代,“人与技术立下契约时并未阅读清楚文本,人从来没有问自己,他将为他获得的力量必须付出什么代价。这是我们眼下要问的主要问题”[25]。很显然,这种“代价”就是在技术面前人类自由的丧失。为此,雅斯贝尔斯(Karl T.Jaspers)指出[26]:

技术化是一条我们不得不沿着它前进的道路。任何倒退的企图都只会使生活变得愈来愈困难乃至不可能继续下去。抨击技术化并无益处。我们需要的是超越它。

教育学固然无法扭转人工智能发展的基本趋势,但可以为捍卫以人工智能为代表的技术体系中人之为人的尊严做出自己的学科贡献。“教育是人的灵魂的教育,而非理智知识和认识的堆积”[27],此命题在人工智能时代将得到更加充分的实现。教育学要为人类的再次启蒙做出贡献。为此,教育学必须突破“可塑性”的束缚,从技术化的塑造人向促进人的解放与自由转变。实际上,未来人们面对的不只是人工智能这一具体技术产物,更是由人工智能带来的复杂时代与社会境遇。在这样的社会,个人安身立命,做时代和个人命运的主人,做人工智能的主人,比传统社会要艰难得多。人自身的自主性、迎接挑战的勇气和抗受挫折的意志,就显得格外重要。人工智能时代的教育学要为教育如何培养人的“内生力”提供理论基础,使人在学会“御物”的同时更能“觉己”。这就是叶澜教授所说的,“教天地人事,育生命自觉”“所谓生命自觉,是指个体对自己生命的存在状态觉知,成长目标清晰,理想人格确立和矢志不移追求”[18]287。未来的教育需要人工智能,但更重视返璞归真,回归“育人”原点和本真。在这一意义上,人工智能时代的教育学将以“生命自觉”为核心概念并建构新的理论体系和学科体系。

参考文献

[1]徐晓雄.教育技术学究竟是什么?———解读加涅教育技术观引发的思考[J].开放教育研究,2005(3):10.

[2]叶澜.全球化、信息化背景下的中国基础教育改革研究报告集[G].上海:华东师范大学出版社,2004:10.

[3]吴国盛.由史入思:从科学思想史到现象学科技哲学[M].北京:北京师范大学出版社,2018:321.

[4]杨庆峰.技术现象学初探[M].上海:上海三联书店,2005:20.

[5]阿伦特,H.艾希曼在耶路撒冷:一份关于平庸的恶的报告[M].安尼,译.北京:译林出版社,2017.

[6] 马尔库塞,H.单向度的人:发达工业社会意识形态研究[M].刘继,译.上海:上海译文出版社,2018.

[7]博伊德,W.,金,E.西方教育史[M].任宝祥,吴元训,主译.北京:人民教育出版社,1985.

[8]培根,F.培根论人生[M].何新,译.上海:上海人民出版社,1983:序言.

[9] 斯宾塞,H.什么知识最有价值[M]//斯宾塞,H.斯宾塞教育论著选.胡毅,王承绪,译.北京:人民教育出版社,2013:44.

[10]怀特海,A.科学与近代世界[M].何钦,译.北京:商务印书馆,1959:38.

[11]培根,F.学术的进展[M].刘运同,译.上海:上海人民出版社,2007:109.

[12] 夸美纽斯,J. A.大教学论·教学法解析[M].任钟印,译.北京:人民教育出版社,2013:91-92.

[13]康德,I.康德论教育[M].李其龙,彭正梅,译.北京:人民教育出版社,2017.

[14]赫尔巴特,J.教育学讲授纲要[M].李其龙,译.北京:人民教育出版社,2015:190.

[15] 联合国教科文组织.学会生存———教育世界的今天和明天[M].华东师范大学比较教育研究所,译.北京:教育科学出版社,2006:195.

[16]叶澜.终身教育视界:当代中国社会教育力的聚通与提升[M]//华东师范大学“生命·实践”教育学研究院.“生命·实践”教育学研究:第一辑.上海:上海教育出版社,2017:39.

[17]叶澜.当代中国教育学研究“学科立场”的寻问与探究[M]//叶澜.立场:“生命·实践”教育学论丛:第二辑.桂林:广西师范大学出版社,2008:12.

[18] 叶澜.回归突破:“生命·实践”教育学论纲[M].上海:华东师范大学出版社,2015.

[19]李政涛.教育学的边界与教育科学的未来———走向独特且独立的“教育科学”[J].教育研究,2018(4):14.

[20]UNESCO. Artificial Intelligence in Education:Challenges and Opportunities for Sustainable Development[R/OL].Paris:UNESCO,2019:27[2019-08-20]. https://unesdoc. unesco. org/ark:/48223/pf0000366994.

[21]芬伯格,A.技术批判理论[M].韩连庆,曹观法,译.北京:北京大学出版社,2005:163.

[22]Latour,B. Pandora’s Hope:Essays on the Reality of Science Studies[M]. Cambridge,Mass.:Harvard University Press,1999:177.

[23]张慧,黄荣怀,李冀红,等.规划人工智能时代的教育:引领与跨越———解读国际人工智能与教育大会成果文件《北京共识》[J].现代远程教育研究,2019(3):3.

[24]库兹韦尔,L.奇点临近:2045年,当计算机智能超越人类[M].李庆诚,译.北京:机械工业出版社,2011.

[25]温纳,L.自主性技术:作为政治思想主题的失控技术[M].杨海燕,译.北京:北京大学出版社,2014:162.

[26]雅斯贝尔斯,K. T.时代的精神状况[M].王德峰,译.上海:上海世纪出版集团,2005:146.

[27]雅斯贝尔斯,K. T.什么是教育[M].邹进,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1991:4.

教育学原理论文第二篇:赫尔巴特教育学在我国的应用探析

摘要:赫尔巴特教育学由早期中国学者假道日本引进国内, 迄今已有百余年的历史, 深深地扎根在中国教育学的理论与实践之中, 从教育学的研究主题、基本概念、教材编写框架到教育实践形态, 无不受其影响。它之所以能够深深扎根于中国教育学和中国教育实践的土壤之中, 不仅仅在于赫尔巴特教育学自身的科学性与系统性满足了当时中国教育急需一本系统科学的教育学指导, 也在于当时国内教育事业发展的需求、日本学者的改造以及中国早期的教育学人对赫尔巴特教育学的传播与改造所做的努力。赫尔巴特教育学在中国扎根的事实, 在一定程度上启发我们, 某种教育理论能否扎根于中国文化, 除了该教育理论的完善性、科学性和可操作性作为前提条件之外, 其能够回应中国的现实需求、能够耦合于中国文化的内核是根本要件。

关键词:赫尔巴特教育学; 扎根中国; 中国教育学;

Why Herbart's Pedagogy Could Take Root in China

QI Shan

Department of Podagogy, East China Normal University

Abstract:Since its first introduction into China through Japan by the early Chinese scholars, Herbart's pedagogy has had a history of one hundred years and has been deeply rooted in Chinese education theory and practice. Research topics, basic concepts, textbook compilation framework and educational practice form of pedagogy have all been affected by it. It has been deeply rooted in the soil of Chinese education theory and practice, not only because Herbart's pedagogy was scientific and systematic which met the urgent need of Chinese education requiring a systematic and scientific book of pedagogy as the guidance at that time, but also because of domestic Chinese demands on educational development, Japanese scholars' innovation and early Chinese scholars' efforts to transform and spread pedagogy. The fact that Herbart's pedagogy has been rooted in China implies that whether an educational theory can be rooted in Chinese culture depends on the fundamental condition that it can respond to the practical needs of China and be integrated into Chinese culture besides the precondition that it is perfect, scientific and operational.

众所周知, 赫尔巴特教育学自诞生以来的两百多年中, 不仅对世界教育学产生了巨大影响, 更是成为中国教育学在20世纪的主要学脉渊源, 深植于当代中国教育学思想和教育实践的土壤之中。在教育改革持续涌动的今天, 人们对赫尔巴特教育学多持有批判态度, 甚至抱怨借鉴者的简单移植。但通过研究我们认为, 已有研究并未客观而公允地认识赫尔巴特教育学与中国教育学的这段姻缘关系, 也未能真正清晰某种教育理论在中国扎根的基本条件。为此, 本文就此问题作进一步的阐述。

一、赫尔巴特教育学在中国教育学的扎根表现

(一) 赫尔巴特教育学提供了中国教育学的思想原型

1. 赫尔巴特教育学提出了中国教育学发展的核心主题与基本概念

赫尔巴特的《普通教育学》所探讨的核心问题是“如何保障儿童的认知发展和道德发展, 而不是伤害儿童的个性”〔1〕, 这是启蒙运动精神“如何通过强制培养自由”的教育具体化。受康德教育学研究路径的启发, 赫尔巴特以“统觉”概念建立了教育学的心理学基础, 论证了“研究教育的哲学思维方式和道德范畴的教育目的论”〔2〕, 从而构建了臻于完善的现代教育学体系, 他创造性地从审美判断出发, 遵循儿童认知和道德发展的阶段顺序, 将儿童的道德培养与审美结合, 通过管理和教学尝试性地解决了这一问题。这与中国传统教育所追求的立世理想“随心所欲不逾矩”不谋而合。

赫尔巴特首次系统地论证了教育学的两大学科基础———心理学和实践哲学, 开创了科学教育学的先河。除此之外, 赫尔巴特在著作中也涉及到教育学学科基础、教育目的、科学教育学、管理、教育性教学、训育等一系列教育学的基本问题与概念。“科学在教育中的作用是一只眼睛, 可以用来观察各种事情的最好眼睛。”〔3〕“科学教育学是由一系列相互协调的原理组成的系统, 具有理论性和普适性, 不能直接应用于实践。”〔4〕赫尔巴特开创性地将教育与教学联系起来, 提出“不存在无教学的教育, 也不存在无教育的教学”的观念。训育是实现“儿童的性格向道德的转变”的必要手段和过程, 最终达到自我教育的目的。赫尔巴特对这些基本问题的回答和基本概念的解释, 架构起了中国教育学的原初核心概念和内容。无怪乎有学者感叹, 在整个20世纪对中国教育学产生过重大影响的三种外国教育学, 赫尔巴特及其学派的教育学名列其中〔5〕。

2. 赫尔巴特教育学奠定了20世纪中国教育学的教材编写范式

赫尔巴特的《普通教育学》在很大程度上影响了我国的教育学教材。我们可以通过比较民国时期、新中国成立初期和改革开放时期的三本具有代表性的《教育学》著作来进行佐证。民国时期的张毓骢先生是中国教育学界较早编写教育学教材的教育学家, 他编写的《教育学》教材在民国时期广为流传, 是中国教育学教材早期的代表。前苏联教育学者凯洛夫主编的《教育学》在新中国成立初期被引进我国, “这本教育学基本上成为当时衡量与评价我国教育理论和教育实践的主要依据”〔6〕。改革开放后, 我国又组织编写了一批教育学教材, 其中以王道俊、王汉澜两位编写的《教育学》教材影响最为广泛。

通过对以上四本具有代表性的教育学教材的对比可以发现, 四本书在内容框架上都沿袭了赫尔巴特《普通教育学》的经典三部分:教育目的、教学、训育和管理;张毓骢编著的《教育学》与赫尔巴特的《普通教育学》结构框架的相似度达到70%以上;凯洛夫主编的《教育学》虽以马克思主义为指导思想, 增加了教育制度、家校合作等内容, 但是增幅较小;王道俊和王汉澜的教材内容融合了赫尔巴特和凯洛夫主编的教材, 更加全面和具体, 增加了一些新时期的新教育现象和教育问题, 但整体问题框架并未有实质性的改变〔7〕。

3. 赫尔巴特教育学孕育了中国大量的研究群体和丰富的研究成果

赫尔巴特教育学自其假借日本教育学传入中国已有一百多年的历史, 一直或深或浅地影响着中国教育学的建构与发展。与此同时, 中国教育学者对赫尔巴特教育学的研究也从未停止过。

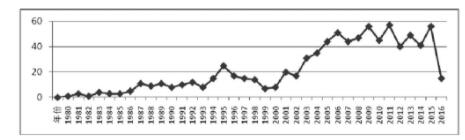

中国教育学研究者对赫尔巴特教育学的研究成果数量颇丰, 研究人员层次众多, 研究领域广泛。通过“中国知网”对“赫尔巴特”以及“教育学”这一主题的检索, 自1980年至2015年的35年间, 发表的相关论文总计有838篇, 平均每年约24篇, 且最近15年间呈现逐年增多之势, 研究成果之丰硕可见一斑, 见图1。

图1 1980年至今中国知网中关于“赫尔巴特”“教育学”主题相关论文历年数量曲线图

通过对论文内容的整理与分析可以发现, 研究内容主要涉及赫尔巴特的教育审美思想、教育哲学, 思想、伦理学思想、道德教育思想、教学论、课程论、赫尔巴特与中国教育学家教育学思想比较、赫尔巴特与西方教育学家教育思想比较、赫尔巴特学派在中国的影响等多种内容;研究视角分为教育学学理视角、比较教育学视角、教育学史视角、教育实践视角等;研究方法主要集中于文献分析法、比较分析法、历史分析法和叙事方法等;研究人员包括中国教育学专业人员、中小学教师、教育管理层、教育学学科外研究人员等, 研究人员层次众多。大多数的研究者对赫尔巴特教育学的研究并非停留在粗浅的解读阶段, 而是进行了归纳和演绎、批判和继承。早在1906年就有部分研究者对赫尔巴特教育学的学科基础问题进行了演绎和批判, 有意识地探讨教育学的其他学科基础。而今的中国教育学者对赫尔巴特教育学有着更加深刻的认识, 全方位、多视角、多方法地进行解析与批判。

(二) 赫尔巴特教育学影响了中国教育的实践形态

赫尔巴特教育学及其所构筑的教育实践活动也广泛而深刻地影响了中国教育实践, 其中非形式教学阶段论影响最大。赫尔巴特在《普通教育学》中专门论述了清楚、联想、系统和方法构成的“四段教学法”, 其后其学派弟子在此基础上进行不断的修改、完善, 最终形成了分析、综合、联想、系统和方法等“五步教学法”。无论是在新中国成立之前还是之后, 赫尔巴特的形式阶段教学法都在指导着中国的教学实践。一直到20世纪80年代, 随着国内教育理论思想的开放和多元, 中国教育学研究者对赫尔巴特的形式教学法展开了更为深刻的反思, 在肯定其优点的同时也进行了不断的教学方法改进。在中国的大部分中小学校, 赫尔巴特学派的教学法依然是教师传授新知识的基本程序。

在课程设置方面, 赫尔巴特重视德育、智育等在课程中的合理安排, 他提出“智育是全部教育中心”, 青年人要有“坚定的思想, 稳定的勇气……实现道德自制, 训育是必不可少的”〔3〕。而对于体育和美育等的强调则远远没有达到此种程度。这种课程设置的理念也渗透到了中小学的课程安排中, 中国中小学课程设置至今依然以智育为主, 辅之以德育。

在课堂管理方面, 赫尔巴特强调管理的重要性, 他认为, 对儿童的管理是有效预防社会犯罪、道德犯罪的必要手段, 同时也是儿童学会自我管理的手段〔3〕。在对儿童进行管理的过程中, 在一定情况下不能回避惩罚的作用。“当责备无济于事的时候, 人们常常就采用体罚手段;事实上, 试图完全排除体罚是徒劳的, 但是必须极少采用”〔3〕。可以说, 赫尔巴特对体罚的论证具有一定的合理性, 认为体罚应成为课堂管理的必要手段, 这在很大程度上契合了中国“棍棒之下出孝子”的传统思想, 曾一度成为了中国教学管理的重要组成内容。

二、赫尔巴特教育学植入并扎根于中国的缘由

客观地说, 20世纪以来的一百多年中, 中国教育界没有停止过向西方发达国家学习, 还接触过诸多教育学思想, 且不说杜威的进步主义教育思想, 改革开放以后, 教育学各领域几乎都有新的教育学理论引入, 但无论如何丰富与多样, 赫尔巴特教育学思想作为中国教育学建构的思想原型, 其地位没有得到真正的撼动。究其原因, 主要体现在以下几个方面。

(一) 时机性、地缘性与政治性因素的多重合力

1. 迎合了当时中国的社会需求与中国学者的救国愿望

从鸦片战争到中日甲午战争止, 外国资本主义势力不断通过开设教会学校等形式来蚕食中国的教育主权, 并对中国进行文化侵略。随后的战争赔款由于英美列强信奉“上帝”仁爱之心而拨出一定款项形成了留学教育资助, 客观上刺激了中国早期的留学生教育。

中日甲午战争中国的失败, 在一定程度上震醒了部分中国学者, 他们开始思考在相似的国际、国内环境下, 中国为何没有如日本一样走向独立、富强的道路。在日本留学的诸多学子都深深为日本的教育所折服, 认为通过教育改革能够救民族于危亡, 初步孕育了“教育救国”的思想。这种思想推动国人开始学习日本的教育学, 从而使国人间接地接触到赫尔巴特教育学。在此之时, 西学东渐也逐渐实现了学科的转向, 由自然科学、实用科学迅速向人文科学、社会科学领域转化〔8〕。社会变革、西学东渐和教育救国思潮的多重动力, 推动了新式学堂的建立。为了培养更多能够应对时代变革的优秀人才, 国家对新式教师的需求也不断扩大, 客观上刺激了师范教育的兴起以及赫尔巴特教育学在中国的引进与传播。

在19世纪末20世纪初, 世界上存在的较为系统的、传播最为广泛、影响最为深远的教育学思想莫过于赫尔巴特教育学, 美国、日本等国相继建立了专门研究赫尔巴特教育学的专业机构, 形成了专业研究团队, 逐渐完善了赫尔巴特学派思想。赫尔巴特教育学应中国社会之需求引进中国实属情理之中。

2. 日本教育家对赫尔巴特教育学的发展和改造更符合中国文化特质和实践需求

日本明治维新之后, 在教育改革方面, 由原来的向法国、美国、瑞士等国家学习, 逐渐转向学习德国。这固然与日本的政治体制相关, 然而也不能否认德国教育学的优越性。19世纪80年代, 日本派遣了大量留学生前往德国学习, 其中波多野贞助、汤本武比古等人均成为日本赫尔巴特学派的支柱力量。日本教育研究者对赫尔巴特教育学进行了改造。一方面, 他们把中国儒家思想融入其中。原因如汤原元\品川弥二郎、谷本富都等人所认为的, 五道念与儒教仁义礼智信五常颇为相似, 与传统的道德观念相符〔9〕, 另一方面, 日本教育界将赫尔巴特学派的五段教学法的程序固定下来, 使其更具有可操作性。因此, 日本教育界对赫尔巴特教育学的发展和改造, 为赫尔巴特教育学传入中国奠定了文化基础。

当此之时, 中国的官派留学政策指向也从西洋逐渐转向东洋。时任清政府留学大臣的张之洞在《劝学篇》中明确了“游学之国, 西洋不如东洋”的方针, 他指出:“一路近省费, 可多遣;一去华近, 易考察;一东文近于中文, 易通晓;一西书甚繁, 凡西学不切要者, 东人已删节而酌改之”〔10〕。各省均规定留日师范生须做五年的教员, 以改善清政府的教育状况。王国维、俞子夷等人属于较早留日的中国知识分子。

3. 德国的对外文化策略与中国持续性留德人才的推动

1897年以前, 德国不仅扮演了侵略中国的侵略者角色, 同时也充当了中国人独立自强精神的领导者。“刚刚完成统一且经济迅速扩张的德意志民族, 对致力于自强的一代中国官员是一个巨大的鼓舞, 它是一个弱国如何通过计划和努力, 快速有效地增强自身实力”〔11〕的榜样。德国国会曾讨论将德国政府的教育基金用于中国教育以吸引中国留学生, 从而拓展德国在中国的市场。一战之前, 在德国留学的中国大学生有一千多人, 半数留在柏林的大学。其中最为重要的一个原因是到德国留学更为经济, 相当于一个月三十元法币左右, 吸引了大量的中国留学生〔12〕。

1924年以后, 蒋介石希望可以通过中德合作, 把中国和西方文化中的优秀因素融为一体。这种个人倾向也影响到了教育学界, 导致了中国留德学生人数的激增。1913年, 全国留德学生共有41人〔13〕, 至1929年, 在德国的中国留学生有二百余人〔14〕。德国大学专门设立了华语讲授课程, 并且设立了德国在华客座教授的基金, 以保证“在 (中国) 工业界……和政府内居领导地位的工程师们, 从他们受的教育的性质和由此导致的思想倾向出发, 自然会寻求与德国更密切的联系”〔11〕。德国对中国的教育基金支持, 一直持续到1941年中德断交, 而文化渗透则一直持续到新中国成立。

(二) 赫尔巴特教育学自身的科学性与系统性满足了国人对教育学的期望

赫尔巴特教育学产生之时正是科学主义受到热捧的时代。受牛顿理论和笛卡尔二元论思想的影响, 科学被认为是超越时空、永远正确的唯一真理, 在与哲学的博弈中大获全胜, 哲学成为了老旧的、神学的代名词, 而科学则成为人们认识事物、掌握自然规律的不二法门。

“十九世纪思想史的首要目标就在于知识的学科化和专业化, 即创立了以生产新知识、培养知识创造者为宗旨的永久性的制度结构。”〔15〕受此影响, 赫尔巴特也毕生致力于建立科学化的教育学, “他主张对心理现象作定量分析, 第一个尝试把数学应用到心理学研究中, 为实验心理学形成开辟了道路”〔3〕。他是教育历史上第一个试图将教育作为一门学科进行研究的教育学家, 也是第一个意识到教育学是一门学科的教育学家。显然, 赫尔巴特在教育学科学化上的努力迎合了20世纪初中国精英分子对科学教育学的期望。

赫尔巴特教育学的另一个特点是其系统性, 这也为其在中国的扎根奠定了客观基础。赫尔巴特从教育目的入手建构了一个逻辑较为严密的体系。他将教育目的分为直接目的和间接目的, 把实现教育目的的手段分为管理、教育性教学和训育。这三个手段之间紧密关联:管理是教育性教学和训育的保障手段, 教育性教学是管理和训育的具体实施载体, 而训育则是对管理和教育性教学的内化和升华, 三者共同促成了教育目的的完成。所以, 赫尔巴特教育学是世界上第一本系统完善的教育学, 从而成为中国精英知识分子优先选择的对象。

(三) 中国早期知识分子对赫尔巴特教育学的理解、改造和传播

中国知识分子向来非常擅长糅合和改造外国文化, 形成具有中国特色的“外国文化”, 以适应本土发展, 佛教、基督教等传入中国后的本土发展则是明证。中国知识分子的这种文化开放包容的态度和精神, 在遇到德国优秀的文化时, 必然在学习之余打上了深刻的中国烙印。中国知识分子通过对异域文化的甄别, 选择了德国文化作为学习典范之一。德国文化延续了古希腊、古罗马文化的精神, 最能代表两者的文化传统。康有为曾指出, 世界学术, 无出其右〔16〕。梁启超也认为, 德国人严谨、务实, 守纪律、遵秩序, 是我们学习的典范〔17〕。主持留学事务的张之洞也认为, 德国学堂的教法最为精捷〔18〕。德国在世界范围内的快速崛起, 使得中国知识分子对德国的文化教育抱有极大的期待。这些因素均促成了赫尔巴特教育学在中国的传播。

中国知识分子对赫尔巴特教育学的理解和改造主要表现在两个方面:一是将“教师视角”与中国传统尊师重道等思想进行融合, 强化了教师在教学中的地位。学生完全服从于教师, 接受教师传授的知识;二是沿袭了日本和美国赫尔巴特学派对其内容的改造, 将“五段教学法”的程序固定, 完全按照这一步骤进行教学, 教学变得极为僵化。不过, 这也改变了中国传统教学中杂乱无章的状况。中国知识分子对赫尔巴特教育学及其学派教育学的传播主要依靠三种途径, 且三种途径交叉进行:一是通过出版著作、发表杂志文章推行;二是通过师范教育课堂教学、讲义等;三是邀请德国、日本等赫尔巴特教育学研究者来华讲座〔5〕〔19〕。

(四) 中德文化内核的相似性

1. 中德哲学思想存在高度的相似性

冯友兰曾指出, 哲学是对人生系统反思的思想〔20〕。中国传统哲学与德国传统哲学中的主要内容均是对道德至善的追求。中国传统哲学以儒家、道家、佛家所构成的文化符号系统深刻地阐释了对道德“善”的追求。孔子从形而上学引申到道德伦理, 重在规范人的日常行为;老子由宇宙起源的“道”之性质引申出是非观念、善恶观念, 重在“无为”“自然”;佛家以转世轮回、善恶有报为基础, 引申出现世中的“向善”观念。德国哲学自古希腊传承而来的———人的终极追求“至善”的观念, 一直延续至今。康德从理性所具有的限度引申出实践理性, 道德的“超经验”意味着人生而具有是非、善恶的观念。康德哲学思想对赫尔巴特的哲学思想影响颇深, 赫尔巴特一度接替了格尼斯堡大学中哲学教授席位, 专门讲授康德哲学。赫尔巴特教育学中对道德教育的重视是其能融入中国传统文化的重要因素。

中国哲学著作以融合政治、经济、教育、人文等众多内容统而论之见长, 相较之下, 德国哲学著作大多为百科全书式的著作, 也一直强调主体与客体, 因而引申出思维与存在的关系。

中国哲学家惯以从自然事物、世俗事物中抽象、归纳出认识世界的规律, 擅长思辨的方法;崇尚严谨的论证, 循规蹈矩;具有强烈的自我责任感, “国家兴亡, 匹夫有责”;在很早之前就提出了“物我两分”, 引申出名实之辩。与此类似, 德国哲学家也擅长思辨的方法, 见微而知著;抱有强烈的国家责任感, 常可以看到他们参与国家公共政治事务;以严谨而文明于世, 具有保守主义倾向。

哲学是教育学的母体, 中德哲学的契合程度无疑会影响赫尔巴特教育学在中国的接受程度。德国哲学以古典哲学影响最为深远, 古典哲学以康德哲学为开端, 而康德哲学则与中国传统哲学最为贴合。研究康德哲学并将之应用于教育学的赫尔巴特, 其教育学能够融入中国文化并能够扎根, 也是情理之中的事情。

2. 中德对教育学基本问题的观念存在高度相似性

赫尔巴特教育学明确指出, 教育具有直接目的和间接目的, 直接目的在于“培养人的道德性格的力量”, 间接目的是职业的需要, 培养人的兴趣。他认为, 教育的任务是让学生在该过程中产生善恶的自我意识, 善恶本身存在于人的内心之中, 教育的目的在于唤醒这种内在的道德潜力。通过教育可以培养德性, 进而促使国家变为有理性的道德社会, 而且通过教育达到的道德进步比之暴力或革命更有希望实现〔3〕。这也是中国教育家们进行社会改革的观点。因为赫尔巴特教育学中展现的重视培养人的道德良知、重视教育在国家改良中的作用等的看法, 基本符合了我国传统教育目的的观点, 因此, 赫尔巴特教育学能够很快在中国扎根也就不言而喻了。

赫尔巴特认为, 儿童在早期并没有形成决定的意识, 而是具有一种不服从的烈性, 这种烈性就是不守秩序的根源, 因而必须通过管理来克服烈性, 引导儿童产生真正的意志。管理仅仅是要在儿童心灵中创造一种秩序, 而并非要达到某种目的。这种管理包括威胁、监督、爱和权威。在赫尔巴特看来, 如果不对儿童进行监督、教养, 就不会培养出伟大的品格, 而权威则保证了对儿童恶的意志的否定、挫伤〔3〕。在这一意义上, 赫尔巴特并不反对体罚的作用。而在中国传统教育中, “一日为师, 终身为父”的观念根深蒂固。“父薄爱教笞, 子多善, 用严也”;“笞怒废于家, 则竖子之过立见”〔21〕。当教师的地位与父亲的地位一样高时, 就形成了教师掌握学生的命运大权, 教师可以通过严厉的体罚来规劝学生的传统。这种传统与赫尔巴特的“必要惩罚”思想不谋而合。

赫尔巴特非常重视提高教师的地位和作用。《普通教育学》一书从教师的观点入手, 以一位优秀的教师如何教育儿童为目标而逐渐展开, 其中论述了教师在儿童的智力、道德培养中的重要作用, 处处体现了教师的引导作用。中国传统教育同样重视教师地位。在先秦时期, 儒墨法的开创者就已经提倡“尊师重道”;荀况时期, 将君师并称, 将教师的地位提高到与天地、祖宗并列的地位;及至汉初, 基本形成了“天地君亲师”的社会地位。因此, 在赫尔巴特教育学引进中国的初期, 有学者认为赫尔巴特教育学是以教师为中心展开的, 在一定程度上符合了中国尊师的传统, 也不无道理。

综上, 通过多重透析表明, 赫尔巴特教育学能够在中国扎根的关键因素主要有二:第一, 赫尔巴特教育学本身所具有的系统性、科学性与可操作性;第二, 日本和中国的教育研究者对赫尔巴特教育学的认同、改进与传播, 使之契合了中国教育, 为其扎根中国做出了重要贡献。其中, 本土化改造是重要因素, 使之更加符合中国传统文化, 并贴合中国教育的实践需求。这进而告诉我们, 一种教育理论能否在中国教育的理论与实践土壤中扎根, 其理论自身的科学性、系统性与可实践性以及植入中国文化的契合性是基础性条件, 而中国教育理论与实践者自身的本土转化则是内在条件。

当前, 时移世易, 赫尔巴特教育学植入中国的时代背景、教育发展状况、人们的教育观念、思想文化资源以及社会对新人素质的要求等都发生了重大变化, 赫尔巴特教育学在中国的命运也逐步从当初被借鉴学习的对象而成为人们批判与改造的对象。但无论如何, 我们都无法否认赫尔巴特教育学对中国教育学建设所做出的富有思想原型性的贡献!

参考文献

[1]彭正梅, [德]本纳.现代教育学的奠基之作——纪念赫尔巴特《普通教育学》发表200周年[J].全球教育展望, 2007, (2) .

[2] 王坤庆.教育学史论纲[M].武汉:湖北教育出版社, 2008.109.

[3][德]赫尔巴特著.普通教育学·教育学讲授纲要[M].李其龙译.北京:人民教育出版社, 1989.11.174-175.24.212.22.9.22-26.

[4]彭正梅.大道泛兮:赫尔巴特教育学思考的辩证特性及其与杜威的比较[J].全球教育展望, 2013, (7) .

[5]侯怀银, 祁东方.赫尔巴特《普通教育学》在中国的引进及其影响[J].教育理论与实践, 2007, (10) .

[6] 侯怀银.20世纪中国教育学发展问题研究[M].北京:北京师范大学出版社, 2011.41.

[7]齐姗.德国教育学在中国的引进及其影响[D].太原:山西大学硕士学位论文, 2015.

[8]潘玉田, 陈永刚.中西文献交流史[M].北京:北京图书馆出版社, 1999.188-189.

[9]李文英.赫尔巴特教育理论在日本的影响[J].河北师范大学学报 (教育科学版) , 2001, (3) .

[10] 张之洞.游学第二.劝学篇·外篇[EB/OL].https://www.douban.com/group/topic/3636335/.

[11][美]柯伟林.德国与中华民国[M].陈谦平等译.南京:江苏人民出版社, 2006.9.59.

[12] 杜子荃.德国大学教育之状况[J].北京师大周刊, 1925, (274) .

[13] 1913年3月驻德留学生监督处报告[J].教育杂志, 1915, (4) .

[14] 德国大学与中国学生[J].新光, 1929, (39) .

[15] [美]沃克斯坦等.开放社会科学[M].刘锋译.北京:生活·读书·新知三联书店, 1997.8-9.

[16]彭正梅.德国教育学概观:从启蒙运动到当代[M].北京:北京大学出版社, 2011.10.

[17]梁启超.新民说[M].郑州:中州古籍出版社, 1998.19.

[18]任彬彤.张之洞与清末留日教育[D].保定:河北大学硕士学位论文, 2006.

[19]霍云丽.赫尔巴特学派教育理论在华传播及影响[D].上海:华东师范大学硕士学位论文, 2009.

[20]冯友兰.中国哲学简史[M].涂又光, 赵复三译.北京:北京大学出版社, 2012.1.

[21]孙培青.中国教育史[M].上海:华东师范大学出版社, 2009.89.153.