劳动保护论文第五篇:平台经济下劳动关系从属性与司法应对

摘要:平台经济在我国乃至全球发展迅速,然而司法实践中法院对平台用工劳动关系的认定多持有否定的态度,日渐庞大的平台用工人群陷于“社保福利无人管,抽成罚款不手软”的权益保障困境。互联网技术并没有改变劳动力与生产资料相结合的本质,传统的劳动关系认定标准对平台用工类型的界定问题仍有其解释和适用的空间。因此,我国当前司法实践中需更关注劳动关系从属性的实质内涵,对平台用工不同类型予以区别保护;立法设计上应及时更新劳动关系类型,增强平台用工灵活性,实现平台经济发展与劳动者权益保护的平衡。

关键词:平台用工; 劳动关系; 劳动者权益保护; 从属性;

Definition of Labor Relations on the Platforms and Protection of Rights and Interests of Platform Laborers

WU Yong LIU Qi

Xiangtan University

Abstract:Platform economy is developing rapidly in China and in the whole world. However, in judicial practice, courts usually hold a negative attitude towards labor relations on the platforms, and a growing number of laborers on the platforms are trapped in the situation of "social security benefits not enjoyed, and being exploited and fined". In fact, internet technology has not changed the nature of the combination of labor force and means of production. Traditional labor relations definition still has room for interpretation and application in defining the types of platform employment. Therefore, in current judicial practice, it needs to pay more attention to the real meaning of labor relations on the platforms, and different types of employment on the platforms should be identified and treated differently; the types of labor relations should be revised and updated in time in the legislation, the flexibility of employment on the platform should be enhanced so as to realize a balanced development between the platform economy and the protection of labor rights and interests.

伴随着互联网技术的全面普及和快速进步,互联网平台经济迅猛发展。相比于传统经济模式,互联网平台经济具有“更具开放性、兼容性、产业融合性和市场灵活性”(王文珍等,2017)的特征,对劳动者、企业、消费者甚至政府等各类市场主体提出了新的考验。2017年,国家发展改革委等部门发布的《关于促进分享经济发展的指导性意见》(发改高技[2017]1245号)强调“研究完善适应分享经济特点的灵活就业人员社会保险参保缴费措施,切实加强劳动者权益保障”。由此可见,在劳动力市场中,一方面,网约车司机、网络主播、快递员等互联网平台用工人数逐年增多,增加了就业岗位,拓宽了就业领域;另一方面,平台用工劳动纠纷频发,平台用工的劳动关系认定和权益保护成为劳动法领域争论的热点。

根据平台企业的用工规则,平台经营模式可分为“平台自营模式”“信息服务模式”“新型共享模式”“多元混合模式”四种模式1,其中关于劳动关系认定存在争议的主要是后两种模式。而交通出行互联网平台性质主要有以下几类:第一,平台自行购置运营车辆,直接雇佣司机,例如首汽约车、神州专车目前采用的就是这种模式;第二,平台租赁运营车辆,并向劳务公司寻求符合条件的司机,由劳务公司与司机签订合同;第三,私家车车主自带汽车,与平台签订协议后从事专车运营业务。目前滴滴、Uber、美团打车等主要采取的是后两种模式。在滴滴、Uber、美团打车所采取的劳务派遣模式和私人汽车加盟模式中,平台企业与司机之间的关系存在较为明显的有别于传统劳动用工的非典型特征。因此,本文将以公众较为熟悉的交通出行互联网平台为例,讨论“新型共享模式”和“多元混合模式”中,与平台有合作关系的个人劳动者的劳动关系认定问题。

一、司法实践中的分歧与问题

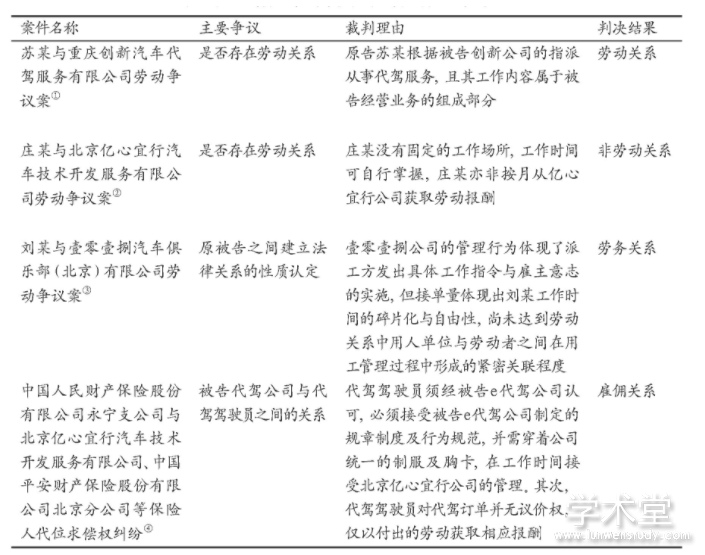

我国自2013年出现系列涉及“e代驾”的案例以来,在民事诉讼领域涉及交通出行互联网平台的纠纷主要有两类:第一类是平台用工人员起诉平台企业,要求确认劳动关系及基于劳动关系的其他权益的劳动争议纠纷;第二类是乘客或其他人因遭受损害,而向平台企业包括平台用工人员提起的普通民事诉讼。本文选取了四个代表性案例,讨论不同案件中司法裁判过程中存在的分歧与问题(表1)。

在苏某与重庆创新公司一案中,法院认为,本案中,原、被告双方均符合法律、法规规定的劳动关系主体资格,原告苏某根据被告创新公司的指派从事代驾服务,且其工作内容属于被告经营业务的组成部分,故原、被告之间构成事实上的劳动关系。而在庄某与北京亿心宜行公司案中,法院认为,庄某没有固定的工作场所,工作时间可自行掌握,亦非按月从亿心宜行公司获取劳动报酬,故双方之间的关系不符合劳动关系的特征,不属于劳动关系。在刘某与壹零壹捌公司案中,法院认为,刘某开展代驾业务过程中,壹零壹捌公司向其配备工牌,对其作出指令并有拒单惩罚措施,这些行为体现为派工方发出具体工作指令与雇主意志的实施,与利益共享背景下各行其是的合作关系并不相符;而刘某平均每日接单不足1单,体现出其工作时间的碎片化与自由性,尚未达到劳动关系中用人单位与劳动者之间在用工管理过程中形成的紧密关联程度,故双方建立法律关系的性质系相较于劳动关系更为松散、灵活的劳务关系。

上述三个案例诉求、案情、证据等情况基本一致,都是司机提供工号、工资收据、代驾服务协议和解除通知等证据,主张法院确认司机与代驾平台的劳动关系,以及基于劳动关系提出的其他诉求。对于此类诉讼请求,法院均依据原劳动和社会保障部发布的《关于确立劳动关系有关事项的通知》(劳社部发[2005]12号)第1条2予以裁判,但却产生了两个截然相反的判决,法院对于代驾平台和司机的主体资格是不存在分歧的3,主要的分歧在于劳社部发[2005]12号第1条的(2)、(3)项,即关于劳动关系的从属性认定。苏某一案中,法院认为苏某是根据公司的指派工作,且工作内容属于代驾平台业务的组成部分,故属于劳动关系;庄某一案中,法院认为代驾平台仅提供信息服务,庄某可自行安排工作时间,且工作报酬非按月领取,故不属于劳动关系。刘某一案中,法院确认了平台与刘某之间管理与被管理的关系,但因其工作时间的碎片化与自由性否定了劳动关系的存在。对平台用工人员与平台之间是否存在劳动关系,这类案例中出现了令人费解的“同事不同判”现象。而作出这些不同判决的原因,在于对案件事实的不同定性。例如:(1)平台向司机提供的乘客需求信息,是信息中介服务还是工作任务安排?若是前者,平台的中介服务对司机应当不具有约束力,司机可以自由选择是否接单;若是后者,平台对司机的拒单行为有相应的规制条款,即为平台企业对劳动者不从事其安排的劳动的管理制度。(2)平台指派的订单信息能否看作是用人单位对工作场所和工作地点的指定?(3)司机是否拥有对工作时间、工作地点的自主决定权?(4)平台收取的费用是信息中介费还是营业额分成?若是前者,平台的收入主要来自信息费,那么平台就应当被视为纯粹的信息提供中介;若是后者,平台的收入直接来自于乘客支付的报酬,那么司机从事的代驾业务就应当被视为平台业务的组成部分。

表1 交通出行互联网平台劳动纠纷的典型案例

而另一类客户因遭受损害而向平台企业包括平台用工人员提起的普通民事诉讼,例如中国人民财产保险永宁支公司与北京亿心宜行公司、中国平安财产保险北京分公司等保险人代位求偿权纠纷案。法院认为,王某是经被告e代驾公司认可的代驾驾驶员,在其代驾服务过程中,必须接受被告e代驾公司制定的规章制度及行为规范,并需穿着公司统一的制服及胸卡,在工作时间接受公司的管理。其次,王某对代驾订单并无议价权,仅以付出的劳动获取相应报酬。基于以上关系虽然无法确定双方存在劳动关系,但双方的关系符合雇佣关系的特征。王某事发于执行代驾职务过程中,属于职务行为,其执行职务行为产生的后果应由雇主即被告e代驾公司承担。在这一类案件中,法院明显倾向于平台方具有赔偿责任,故大部分都在判决说理部分明确了“司机是受平台的指派提供服务”,即司机是从事用人单位安排的有报酬的劳动,符合劳社部发[2005]12号第1条第(2)项关于劳动关系认定的规定。但在这之后,法院却没有对该条第(3)项进行论证,而是直接认定司机与平台企业之间成立雇佣关系。我国并没有在成文法上采用“雇佣合同”或“雇佣关系”的概念,雇佣合同或雇佣关系当事人内部的权利义务并不清晰(谢增毅,2018)。雇佣的概念只出现在2003年最高人民法院出台的《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》中。法院之所以认定雇佣关系,目的在于让平台公司作为雇主承担责任,但平台公司与平台用工人员的内部关系,法院则回避了。

综合以上四起案件的判决结果可知,我国当前关于互联网平台用工纠纷存在如下特点:第一,法官在大部分案件中都不认可劳动关系的存在,还有部分案件避重就轻地采用了“雇佣关系”的说法,只有极少数案件中确认了劳动关系的存在;第二,劳动关系的认定上,即使是情节较为相似的案件,也可能会出现截然不同的判决;第三,在因平台用工导致第三者受损的侵权损害赔偿诉讼中,法院明显倾向于认定平台具有赔偿责任。

造成这种特点的因素主要有两个:一是认定标准,法官对劳社部发[2005]12号第1条的理解过于僵化,没有很好地理解劳动关系从属性的内涵;二是劳动保障,有学者指出,对于涉及平台用工人员的侵权损害赔偿诉讼,“损害结果同劳动关系的认定呈现出较强的相关性”(王文珍等,2017),这种相关性的背后逻辑是法院考虑到平台企业的赔偿能力强于用工人员,但更为深层的原因在于平台用工人员缺乏必要的劳动保障,法院不得已将本应由社会保障体系承担的风险转嫁给平台企业。平台用工劳动关系的认定分歧,不仅涉及传统行业中管理—服从型用工关系与新经济业态下更为灵活的用工关系的理念分野,更是涉及到平台用工自主权与劳动者保护之间的利益冲突。

二、平台经济视域下劳动关系从属性之检视

1. 传统劳动关系的认定标准

劳动关系的概念主要建立在20世纪初工业革命时期。“当土地被原来的庄园主拿去建工厂,农民丧失了可以耕种交租的土地,剩下的便只有劳动力,只能靠出卖劳动获得报酬来维持生计”(黎建飞,2012)。这种基于劳动关系的不平衡性产生的依附关系在现代劳动法理念中被表述为“从属性”。对于劳动关系与其他社会关系的区分,从属性仍是学界通说。例如史尚宽(2000)认为,“劳动法(亦称劳工法)上之劳动契约(Arbeitsvertrag)谓当事人之一方对于他方在从属的关系,提供其职业上之劳动力,而他方给付报酬之契约,乃为特种之雇佣契约,可称为从属的雇佣契约(Sogabh?ngiger Dienstvertrag)”(2000),根据这一定义,劳动契约的本质即在于其从属性。我国立法上对劳动关系的认定看似采取“主体性”判断标准,《劳动法》和《劳动合同法》均规定劳动关系的双方主体须为“用人单位”和“劳动者”。但是,法律对于“用人单位”和“劳动者”的概念并未作出明确解释,法律概念的模糊性和缺乏操作性导致司法实践中对劳动关系的认定主要是依据劳社部发[2005]12号这一部门规章。劳社部发[2005]12号第1条确立了主体性和从属性相结合的审查模式。对于主体性,按照国务院公布的《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》(国办发[2016]58号)和《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》的要求,从事专车营运的专车司机必须持有网络预约出租汽车驾驶员证,从事经营的专车软件运营商及车辆必须取得《网络预约出租汽车经营许可证》和《网络预约出租汽车运输证》。因此,争议往往出现在“从属性”审查,即劳社部发([2005]第1条第(2)(3)项上。这里的从属性主要是指人格从属性和经济从属性。所谓“人格从属性”,是指“劳工提供劳务之义务的履行系受雇主之指示,雇主透过劳动契约将劳工纳入其事业组织之中,并决定劳工劳务义务之给付地点、给付时间与给付量等”(黄程贯,2001),而“经济从属性”主要体现为:“一是雇员的收入主要来自于雇主,二是雇员的工作是雇主业务的组成部分。相较而言,后者更为重要”(史尚宽,2000)。

2. 平台用工并未改变劳动关系的从属性本质

相较于传统劳动关系,平台用工具有几个突出特点,也正是这些异于传统劳动关系的特点使得平台用工劳动关系的认定更加困难。第一,许多平台用工人员具有较强的自主性,能够自由选择工作时间、工作地点、工作时长等,而传统劳动者不能自行决定;第二,平台用工人员的监督一般来自于购买服务的顾客,而传统劳动者一般只受用人单位监督;第三,许多平台用工人员自备劳动工具和设备,例如网约车主自备汽车、网络主播自行提供场地和网络设备等,而传统劳动者多是使用用人单位提供的原材料和设备。

但是,这些特点并不足以否定平台用工劳动关系的本质。从劳动关系发展史来看,劳动者的人格从属性是处于逐渐弱化中的。劳动法起源于工厂法,但劳动法的关注对象早已不仅仅局限于纺织厂的女工、流水线上的工人这一群体,这一点,从我国《劳动合同法》相较于《劳动法》增加的竞业限制条款、服务期条款、非全日制用工特殊解雇条款可见一斑。随着技术的发展,劳动力得到进一步解放,用人单位对劳动者的控制权的内容和方式也在产生变化。

因此,平台用工人员能够自由选择工作时间和工作地点并不能否定其对平台人格从属性的存在。以交通出行互联网平台为例,首先,因为服务对象的分散性,平台强制要求司机于固定的时间在固定的地点是毫无意义的,相反,随着互联网技术,尤其是大数据的发展,平台可以通过分时定价和有选择地分配订单等方式调控司机的工作时间和工作地点,司机接受订单即是服从平台的管理;其次,随着《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》等规范性文件的出台,平台要求司机佩戴统一的徽章,对服装也有一定的规定,并将这些规章执行情况作为影响司机收入的一个因素对司机进行考量;最后,因为采取计件计酬的模式,以及阶梯式的提成比例,许多工人出于经济利益的考量,通常会维持较长的工作时间。在“互联网+”模式下,互联网平台虽然没有强制规定工作时间和工作地点,但是却能保证在不同时间内有相当数量的工人可提供服务以维持平台的有序运转。此外,平台通常借助顾客对平台用工人员进行监督,例如乘客的差评会扣除司机的“信用分”,从而减少其接单的数量以达到惩戒的效果。这种监督,比起传统劳动关系中用人单位规章制度的监督,有过之而无不及。正如有学者指出,“如果劳务提供者在工作时间、工作地点、工作的内容和具体履行方式方面都听从劳务受领者的指挥,那么他们之间无疑存在劳动关系,但是认定劳动关系存在并不要求满足以上所有特征”(王倩,2017)。

经济从属性也是认定劳动关系的重要因素。马克思的劳动价值理论科学地把劳动与劳动力区别开来,指出“雇工(工人)获得的工资并不是劳动的对价,而是劳动力的对价”。劳动力与生产资料相结合使抽象劳动固定在商品上,当工人创造的价值大于劳动力本身的价值,剩余价值就是雇主的营利(涂永前,2018)。例如对于家政服务,雇主只是为了自己的生活所需,并没有从中获利,此时雇主与工人之间就是简单的劳务关系。而对于互联网平台,其雇佣工人的目的就是为了获取剩余价值从而营利,正是平台用工人员出卖的劳动力使得平台从中营利并逐渐发展,在这个意义上来说,显然平台用工人员提供的劳动是平台的业务组成部分。美国当前关于Uber公司的系列案件中也是持这种看法,“加州劳工委员会(California Labor Commissioner)最近认定,根据加州劳动法,优步司机是一名员工,部分原因是该司机为乘客提供的交通服务是优步业务的组成部分”(Robert Sprague,2015)。至于平台用工的其他特点,也并不能改变这种劳动关系的经济从属性。其一,正如前所述,平台用工人员获得的收入是其出卖劳动力的对价,平台用工人员提供的服务是平台主要的获利来源,平台并非只收取了“信息费用”。所谓的“信息费用”只是表象,平台经济的本质,在于通过降低获取信息的成本从而降低交易成本。“互联网技术的发展大大地降低了交易成本,从而使网约车之类的平台经济得以产生”(卢现祥,2016)。而这部分被降低的成本只有通过平台用工人员与消费者的商业交易才能产生收益,因此,平台用工人员所从事的劳动是平台的收入主要来源和业务组成部分。而支付方式的不同并不能改变其工资收入的本质,因为在传统劳动关系中如销售员,其工资收入也是以销售额为基础进行提成,平台用工只是将工资从按月支付分成了按次支付。其二,平台用工人员自备的汽车等劳动工具本质上与传统劳动者的学历、工作经验等一致,是劳动者为了获得工作而提升自身劳动效率的工具。

3. 平台用工类型的准确界定

通过观察前述我国关于平台用工的司法案例,我们不难发现法院在关于平台用工的劳动关系认定上更倾向于否定性结论。法院之所以认定平台企业与平台用工人员之间的关系不属于劳动关系,是因为其将传统劳动关系认定标准机械套用于平台用工模式。现行关于劳动关系的立法与裁判都强调从属性标准中的劳动管理这一形式上的特征,劳社部发[2005]12号在要求“劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分”的同时,还强调必须“受用人单位的劳动管理”,而对于更为实质的人格或经济从属性却没有给予应有的关注和解释。

如前所述,传统的从属性认定标准在当前平台经济的背景下,其本质内涵并没有发生改变,对于认定平台用工人员劳动关系依然有其适用空间。以此为基础重思开篇提出的“e代驾”案,包括司机请求确认劳动关系的案件和司机给第三人造成损害后损害赔偿责任分配的案件,司机与平台公司之间的关系是一致的。其模式为平台公司向司机发送代驾信息,司机依据其收到的信息向客户提供服务,并在服务完成后收取费用。从实践来看,当前采用这种模式的交通出行互联网平台企业与其用工人员之间建立的法律关系类型主要有三种:第一类是合作关系,这类人员通常在平台兼职工作之外有一份稳定的职业,只是偶然地从事接单服务;第二类是劳动关系,这类人员与传统劳动者无异,直接与平台公司签订劳动合同并使用平台公司提供的车辆等交通工具;第三类则是基于两者之间的非传统劳动关系,这类人员在实践中人数最多但却最难认定。基于上文对此类案件的分析,对于第三种类型的平台用工劳动关系的认定可以得出如下结论:

第一,从意思表示的角度分析,签订合作协议并不能否认劳动关系的存在。判断平台用工人员与平台企业之间是否建立劳动关系,审查的核心点并非形式上签订的是劳动合同或合作协议,而是应当审查平台企业是否存在招录人员获得其提供的劳动力并从中营利,以及用工人员是否有为企业提供劳动以换取报酬的意思表示,双方基于此种意思表示建立的具有较高的依附性和继续性的关系就是劳动关系。

第二,从人格从属性的角度分析,平台通过其提供的乘客需求信息形成对其用工人员工作时间和工作地点的限制。不同于传统行业固定的工作时间、工作地点,“互联网+”时代消费者需求的分散性决定了平台企业所提供的服务的分散性。但这并不意味着司机对其工作时间、工作地点具有完全的自主决定权。平台企业借助其自身技术和乘客评价对司机的工作时间和工作地点形成的双重约束,既包括指示司机在特定时间前往特定地点的积极约束,也包括因乘客差评而在特定时间段或特定区域被限制无法接收需求信息的消极约束。

第三,从经济从属性的角度分析,平台用工人员使用平台提供的信息作为生产资料所从事的劳动是平台的业务组成部分。在互联网交通出行行业,司机使用的生产资料是平台公司提供的乘客用车信息,汽车只是劳动者的劳动工具。正如有法官在判决书中指出的,“平台运营方——同城科技公司通过互联网技术所掌握的信息才是更为重要的生产资料,这些信息及信息技术手段,是李某个人无法掌握的”4。随着市场需求多样化和互联网信息技术的广泛运用,给付劳务不再是纯粹的劳务产品交换关系,而成为劳务受领者整合外部资源的手段,劳动者虽然在劳务给付中仍享有一定的自主权,但其劳动已成为劳务受领者在更高位阶所整合的“生产要素”(刘刚,2010)。这种以信息垄断为基础的经济从属性隐蔽性较强,但仍在其“射程”概念范围内(王天玉,2017)。

三、平台用工关系的司法应对与立法规制

1. 现行规则下平台用工的司法应对

(1)平台用工关系性质的司法认定

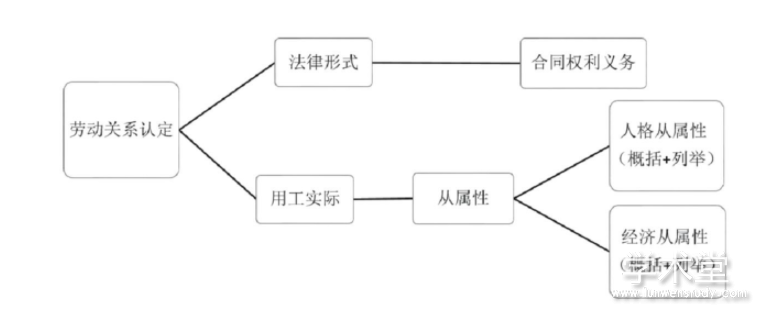

当前应当正视平台用工法律关系,适度放宽劳动关系认定的标准。如前所述,我国现有的劳动关系认定标准并非不能适用于平台用工,法院应该在现有的劳动关系认定标准下,结合个案具体情况,认真分析不同情节对从属性认定的影响,不能笼统地将所有的平台用工人员认定为劳动者,更不能将其全部排除在劳动者范围之外。我国当前平台用工劳动关系,可用从法律形式到用工实际的二维结构进行判断(图1)。

图1 平台用工劳动关系判断二维结构

从法律形式上来看,不能仅凭平台与工人签订的是劳动合同还是民事协议就简单认定双方的法律关系,而要根据合同运行中的实际权利义务来判断。若查明双方实际是劳动关系,则不能仅仅依据双方签订的民事协议就否认劳动关系的存在。

从用工实际来看,不同平台用工模式各不相同,同一平台的不同工人之间也存在区别,包括平台对用工人员控制权的强弱,例如可否自行决定工作时间和工作地点,平台是采取“派单”还是“选单”的方式,可否拒绝提供服务及拒绝的后果,服务质量评价机制及奖惩情况,可否议价以及分成比例的高低等,这些都是劳动关系从属性认定所要考量的因素。以美国“Uber案”5为例,法院在判定Uber公司与司机是否构成劳动关系时所采用的标准是加州最高法院在“Borello案”6中确立的测试体系(Borello test)。Borello测试以“控制权”为基础,并引入了数项“次要特征”(Secondary indicia)作为其组成部分,主要包括有12个方面:一方是否基于确定的职业或营业给付劳务;该类业务通常是在雇主指挥下完成还是由专业人员独立完成;是否存在特定职业需要的技能;劳动工具和场所由雇主或是工人提供;完成工作必要的时长;依时间或是工作量支付报酬;该工作是否构成雇主营业的常规组成部分;双方当事人是否认为缔结了劳动关系;雇员获益或受损的机会与雇主管理能力是否相关;雇员对设备或原材料是否有投资,或者雇佣了助手;工作关系的持续性程度;此项工作是否构成该雇主营业的必备部分。当然,在特定案件中,认定劳动关系无须符合上述全部“次要特征”,法官应针对案件焦点进行分别评估与衡量。对于平台用工中劳动关系的认定,我国可以借鉴美国Borello测试体系,以“从属性”理论为基础,构建我国劳动关系判断的二维框架。从属性无需扩展至每一个可能的细节,而是要以雇主是否有对雇员全方位控制的权力作为实质性问题。加之以概括和列举的方式确定从属性审查的要点。如人格从属性可以概括为“遵从指示”,可列举的表现形式包括:用人单位对工作时间、地点、方式的安排;用人单位的惩戒权限;平台对服务的管理程度和介入程度。经济从属性可以概括为“获得报酬”和“为他人劳动”,可列举的表现形式包括:工资支付方式和计酬依据;个体劳动者纳税情况和纳税比例;利润和经营风险的归属;用人单位提供的劳动条件;工作内容是否为用人单位营业的组成部分等。

此外,考虑到平台用工形式的灵活性,而劳动法尚无法完全涵盖丰富且快速发展的用工实践,故当前可以采取最高人民法院出台司法解释及指导性案例的方式强化对文本规定的解释,从司法实践积累的裁判经验总结新的劳动用工表现特征,以实现劳动法的动态调整。

(2)劳务关系与劳动关系并存时平台用工人员权益保护

法院在审理案件时应当综合考虑各项因素,并着重考察从属性的实质内涵,在此基础上,针对平台经济的新特点适度放宽劳动关系认定的形式要件标准,正确认定劳动关系,对平台用工人员予以区别保护。对劳动者的合法权益自然应通过劳动法予以保护。考虑到平台经济的灵活性,保护的重点应当包括:一是社会保险,尤其是工伤保险。我国当前对平台用工劳动者几乎没有相应的社会保障,这点从某网购平台企业将“为全体快递员缴纳社会保险”宣扬为其回馈社会的良心之举,可见一斑。尽管被保险人是平台用工劳动者,但其与传统意义的“灵活就业人员”的概念有明显的不同,因此应当强制平台用工劳动者参保。二是平台用工劳动者也应当受劳动基准保护。虽然平台用工相比传统劳动关系工作时间、工作地点较为自由,但是平台经济多以用户需求为导向,需要的劳动提供时间遍布24小时。在这种新型工作模式下,工时、休息休假、劳动安全卫生等最低限度的保护更有其必要性。

对于不能认定为劳动者的平台用工人员,应该更加强调企业责任,保护服务提供者的合理权益。由于劳动法的保护往往是事后的、不确定的、无法覆盖所有人员的,而互联网平台企业作为平台经济的直接受益者,理应对服务提供者承担相应的责任,因此,应当从行政法的角度加强对平台企业的监督,督促平台为服务提供者提供相应的保护。例如,平台应当保证服务提供者的身体健康和工作安全,通过技术手段避免同一服务提供者长时间连续提供服务;还应当考虑为服务提供者购买商业保险,不仅可以为服务提供者提供保障,还能通过商业保险将风险外化。

2. 平台用工关系立法规制的应然设计

(1)引入非标准劳动关系

新技术革命使得生产资料出现了数字化、信息化、智能化、网络化的趋势,劳动者与生产资料的结合呈现出就业关系灵活化、工作碎片化、工作安排去组织化的特征(张成刚,2016)。对于灵活用工人员该如何保护的问题,日本曾进行过广泛的讨论。“法的体系再造论”者认为应该学习德国的“类雇员人”灵活用工划入独立于自雇者、雇员之外的第三范围,通过立法予以一定保护。而之后通过对灵活用工问题的总结提出的“劳动者概念扩大论”大大降低了创设第三类劳动者的必要性(田思路等,2007)。“当传统的定义不能使某些独立承包人获得他们所需要的劳动保护时,一种可行的选择就是修改现存立法的部分内容,以实现劳动权利的扩展和保护范围的扩大”(Yamakawa,Ryuichi,2011)。

我国《劳动合同法》仅规定了劳务派遣和非全日制用工两种灵活就业形式,对于前者,平台用工关系中只有平台企业和平台用工人员两方主体,无论是接受服务者还是权益受损者,都只与平台企业之间产生法律关系,平台用工人员无需服从第三人的指令;对于后者,平台用工的权利义务关系看似与非全日制用工类似,但是若以“每周工作时间累计不得超过二十四小时”的标准来比照平台用工劳动者,将会得到在同一平台工作时间短的人被认定为劳动者,而工作时间长的人反而无法被认定为劳动者的谬误结论。因此,针对平台经济等新经济模式,有必要对劳动关系进行类型化更新,才能更好地规制灵活用工这一用工趋势。

第一步,可以将劳动关系分为标准劳动关系和非标准劳动关系。第二步,还可以将非标准劳动关系分为劳务派遣和弹性用工。这两者的区别是劳务派遣是将劳动关系从属性中的控制权在一段时间内转移给第三方;而弹性用工是将劳动关系从属性中的劳动要素,例如工作时间、工作地点或劳动资料等部分让渡给劳动者自己。比照非全日制用工,弹性用工计酬方式和工作时长可由劳资双方共同协商,可以建立多重劳动关系,用人单位和劳动者都可以随时通知对方终止用工,并且受相关劳动基准和社会保障制度的保护。

(2)平台用工自主权与劳动者权益保护的平衡

平台用工劳动关系的认定涉及的是平台经济发展与劳动者权益保护之间以及平台经济业态与传统经济业态之间的利益平衡问题。平台用工问题并非仅仅是新业态的出现导致的,“Uber等公司的崛起应该被视为产品,而不是员工不断增长的原因。这些公司之所以能够以更灵活的条件提供就业,只是因为有愿意接受这些条件的工人”(Malik,Andrew G,2017)。更深层次的原因在于社会经济的发展导致的劳动者观念的转变。对于商业创新与现有规制体制不匹配所引发的问题,规制者可在四类规制工具中加以选择:阻止、放任、适用旧体制或创设新体制(Eric Biber et al.,2017)。对于具备创新性的平台经济,应该秉持创新友好的理念(Sofia Ranchordás,2015)。在市场准入阶段,应当进行激励性规制,适当放松市场准入资格限制,避免阻碍创新主体进入市场。同时,也应防止创新者借创新之名行违法之事(蒋大兴等,2017)。如果不对平台公司施加社会责任和确立法律底线,任由其野蛮生长,平台公司为了实现自身的利益很可能背离法律底线,并可能出现“劣币驱逐良币”的市场竞争,这种局面是平台企业自身无法解决的。因此,应当通过立法对最基本的劳动用工关系进行规范,以规制其竞争秩序,避免外部竞争成本内部化。

对平台用工劳动关系进行专门规制的立法设计,须充分考虑劳动者保护和鼓励创新之间的平衡,对平台企业内部的标准劳动关系、非标准劳动关系、合作关系分别予以从高到低不同程度的保护。平台企业和劳动者对双方建立何种关系均拥有充分的自主权。对于标准劳动关系,应给予完全的保护;对于合作关系,平台仅负有监督义务;而对于非标准劳动关系,设计平台责任大小要区分用工人员的参与度予以区别对待,同时考虑用工人员是否已在其他单位享有社会保障,对参与度低且已有社会保障的用工人员,可以豁免平台对其提供员工待遇之义务。

四、结论

由于劳动力市场的变化,以及人们工作方式的变化,平台经济公司变得非常受欢迎。而传统的“一刀切”方式造成的冲突显而易见:工人们重视平台经济提供的机会和灵活性,但希望得到更多的福利和保护。另一方面,公司依靠这些员工来确保客户的需求得到满足,但由于担心被起诉,公司不能行使过多的控制权或提供福利。

鉴于平台经济正处于尚未完全定型的发展阶段,且立法相较于社会发展的滞后性,面对现阶段大量出现的平台用工纠纷,法院应当在准确认定劳动关系的基础上进行分类保护,不能为了保护劳动者阻碍平台经济的发展,更不能为了追求经济发展忽略了劳动者的合法权益保护。

技术进步所引起的生产组织方式、用工形式的变化必然会在法律上有所反映。党的十九大报告中提出要建设“知识型、技能型、创新型劳动者大军”,劳动者将是知识的创造者、传播者和运用者。企业也需要更加灵活地雇佣劳动者以适应经济形态的变化。因此在立法设计上,在劳动法保障劳动者权益的宗旨不变的前提下,应当认识到劳资双方地位的强弱对比是动态的、具体的,可以适度扩大调整范围,更新劳动关系类型以便进行分类调整。

参考文献

[1] 黄程贯.劳动法[M].台北:国立空中大学,2001, 63.

[2]蒋大兴,王首杰.共享经济的法律规制[J].中国社会科学,2017(9):141-162+208.

[3]黎建飞.从雇佣契约到劳动契约的法理和制度变迁[J].中国法学,2012(3):104.

[4]刘刚.后福特制:当代资本主义经济新的发展阶段[M].北京:中国财政经济出版社,2010, 2-4.

[5]刘燕斌主编.中国劳动保障发展报告(2017)[M].北京:社会科学文献出版社,2017年, 296-300.

[6]卢现祥.共享经济:交易成本最小化、制度变革与制度供给[J].社会科学战线,2016(9):51-61.

[7] 马克思恩格斯文集(第1卷)[M].北京:人民出版社,2009,702.

[8]史尚宽.债法各论[M].北京:中国政法大学出版社,2000,293.

[9]田思路、贾秀芬.契约劳动的研究:日本的理论与实践[M].北京:法律出版社,2007,99-102.

[10]涂永前.应对灵活用工的劳动法制度重构[J].中国法学,2018(5):224.

[11]王倩.德国法中劳动关系的认定[J].暨南学报(哲学社会科学版),2017,39(6):42.

[12]王文珍,李文静.平台经济发展对我国劳动关系的影响[J].中国劳动, 2017(1):5.

[13]王全兴,王茜.我国“网约工”的劳动关系认定及权益保护[J].法学,2018(4):57-72.

[14]王天玉.劳动法规制灵活化的法律技术[J].法学,2017(10):76-89.

[15]谢增毅.互联网平台用工劳动关系认定[J].中外法学,2018,30(6):1556.

[16]张成刚.就业发展的未来趋势,新就业形态的概念及影响分析[J].中国人力资源开发,2016(19):88-89.

[17] Eric Biber,Sarah E.Light,J.B. Ruhl and James Salzman,Regulating business innovation as policy disruption:From the model T to Airbnb[J].Vand. L. Rev.,70(2017):1561.

[18] Malik, Andrew G."Worker Classification and the Gig-Economy."Rutgers UL Rev. 69(2016):1729.

[19] Sofia Ranchordás, Innovation-friendly regulation:the sunset of regulation, the sunrise of innovation[J]. jurimetrics,(2015):201-224.

[20]Sprague, Robert."Worker(mis)classification in the sharing economy:Trying to fit square pegs into round holes."ABA Journal of Labor&Employment Law 31.1(2015):53-76.

[21] Yamakawa, Ryuichi."New Wine in Old Bottles:Employee/Independent Contractor Distinction Under Japanese Labor Law."Comp. Lab. L.&Pol'y J. 21(1999):99.

注释

1“平台自营模式”指平台一般以用工主体的身份与从业人员建立劳动关系;“信息服务模式”指平台主要发挥中介作用,本身并不成为直接用工主体;“新型共享模式”指采取与传统用工模式不同的用工形式,平台和从业人员呈现合作特征,但从业人员在一定程度上仍接受平台规则的管理;“多元混合模式”指平台采取直接雇用、劳务派遣、劳务外包、新型用工等多种用工形式。

2重庆市南岸区人民法院(2014)南法民初字第07788号民事判决书。

3北京市第一中级人民法院(2014)一中民终字第6355号民事判决书。

4北京市海淀区人民法院(2017)京0108民初4907号民事判决书。

5宁夏回族自治区银川市中级人民法院(2018)宁01民终713号民事判决书。

6《关于确立劳动关系有关事项的通知》(劳社部发[2005]12号)第1条规定:“用人单位招用劳动者未订立书面劳动合同,但同时具备下列情形的,劳动关系成立。(一)用人单位和劳动者符合法律、法规规定的主体资格;(二)用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者,劳动者受用人单位的劳动管理,从事用人单位安排的有报酬的劳动;(三)劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分。”

7根据国务院公布的《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》和《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》,从事专车运营的司机必须持证上岗,从事专车运营的专车软件运营商及车辆必须获得《网络预约出租汽车经营许可证》和《网络预约出租汽车运输证》。

8北京市海淀区人民法院(2017)京0108民初53634号民事判决书。

9See O’CONNOR v.UBER TECHNOLOGIES,82 F.Supp.3d 1133(N.D.Cal.2015)

10See S.G.Borello&Sons,Inc.v.Dep’t of Indus.Relations,48 Cal.3d 357(1989).

点击查看>>劳动保护论文(精选8篇)其他文章