语音学论文第八篇:赫哲族口传音乐中语音的功能分析

摘要:语音是少数民族口传音乐研究中一个无法回避的问题, 它不仅作为语言的一部分承载着表意的功能, 它本身的音响性和音乐性也对音乐产生着深刻的影响。笔者试图通过在赫哲族田野过程中引发的思想涟漪, 探索语音在赫哲族口传音乐中的重要作用。

关键词:语音; 少数民族; 口传音乐; 作用;

语音学研究大约在20世纪60年代进入音乐学领域, 见于杨荫浏先生提出的“语言音乐学”范畴, 其中初步提及到地方语音与地方音乐的关系。2007年, 西南大学音乐学院副教授郑茂平出版了《声乐语音学》, 把语音学融入声乐学, 并运用到声乐表演和声乐教学中去。2009年, 中央音乐学院的钱茸教授发表了《民族语言音乐学》课题论证, 并致力于用语言学方法研究以方言为依托的带有“中国元素”的中国音乐。作为语言的物质外壳, 语音不仅仅承载着表意的功能, 更重要的是它作为一种现象深深影响着音乐的发展。

在少数民族音乐的研究中, 语音更是一个无法避开的问题。首先, 中国55个少数民族现行使用的语言就有七八十种, 再加上有的民族不同地域使用的语言也有所差别, 这直接带来了少数民族口传音乐争奇斗艳的景象。语音表层所具有的音响性与语音内部的的表意功能给民族音乐学学者带来重重考验。其次, 语音对于音乐的影响不可小觑, 无论是汉族音乐还是少数民族音乐, 语音系统的元音、辅音、音调等都和音乐的形成与发展密切相关。周青青的《汉语语音的声、韵因素在汉族民间歌唱中的作用》、《河南方言对河南筝曲风格的影响》, 以及高贺杰《论语音在鄂伦春人歌唱建构中的作用》都对此进行了深入的探讨。最后, 语音学视角带给我们重新审视音乐的可能, 语音本身的音响性和音乐性使我们的感受同时拥有“语感”和“音感”, 语音本身所具有的高低、明暗、强弱、连断, 放在相应的音型、节奏和织体中便成为了与音乐相互呼应的统一体。

笔者试图通过在赫哲族田野过程中引发的思想涟漪, 探索语音在赫哲族口传音乐中的重要作用, 也期待唤起学界对语音与音乐关系更多的关注。

一、语音对旋律的影响

在2018年秋, 笔者带着想对《乌苏里船歌》追根溯源的想法来到了双鸭山市饶河县赫哲族四排乡, 见到了嫁令阔的省级传承人付占祥。偶然的机会得知, 付占祥是为数不多的可以讲赫哲语的老人, 而且他也是佳木斯职业学院的一名赫哲语研究员。在与付老师的交流中, 我很疑惑, 《乌苏里船歌》写于20世纪60年代初, 如果是纯纯的只会说赫哲语的赫哲族人会怎么唱《乌苏里船歌》呢?

话音刚落, 付老师就拿出了《乌苏里船歌》的赫哲语版本, 映入眼帘的“霍坤翻译整理”使我眼前一亮 (付特哈·霍坤是付占祥老人的赫哲族名字) , 我又喋喋不休地问起了赫哲语版本的创作历程。“这个旋律已经有了, 汉字的歌词写完是为汉字服务, 再翻成赫哲语就有不对的地方。这个老麻烦啦, 还要考虑这个音儿要符合旋律……”我突然意识到语言的音调对作品旋律的影响。汉语民歌中的旋律走势与语音的音调息息相关, 各地区的民歌有的直接从“吟唱”中而来, 更是与语音的发声有着直接的关系。无论是中国传统唱法中的“依字行腔”, 还是“避免倒字”的现象, 都与语音的音调有着密切的联系。

汉语版的《乌苏里船歌》遵照汉语语音系统中的“声、韵、调”要素, 其中“调”指的是“声调”, 声调的抑扬顿挫直接影响着音乐的旋律走向。而由汉语的发音规律得出的旋律无法直接套用在赫哲语歌词上, 所以就需要汉语和赫哲语的语音同时符合原版歌曲的旋律。为此, 付占祥老人将汉语歌词意译成赫哲语, 使得意译后的歌词既符合汉语歌词的意思, 又符合原旋律的旋律走向, 这才有了今天我们看到的汉语和赫哲语对照版本的《乌苏里船歌》。

谱例《乌苏里船歌》

作词:胡小石

作曲:汪云才、郭颂

翻译整理:霍坤

国际音标:尤利峰

(见图1)

图1

二、语音需要被相对客观地记录

在进行少数民族的田野中, 笔者对一些“记音”方式表示疑惑。作为一个有自己民族语言而没有文字的民族, 他们是怎样来记录音乐的呢?如何记录才能相对真实地反映口传音乐语音的原貌呢?

在饶河县赫哲族四排乡, 笔者见到了《饶河赫哲族嫁令阔曲集》, 语言的部分同时采用汉字谐音和国际音标的方式来记录。由于真正能运用国际音标的人不多, 在实际传唱的过程中对于大多数人来说, 汉字谐音的学习方式还是比较常用的。笔者在学唱赫哲族民歌的过程中, 运用汉字谐音进行歌唱的时候, 总觉得“调”和“腔”有不对的地方。“以前老人唱歌不会汉语, 就那么唱, 记谱没法记啊, 现在整个的曲调给他规整起来, 国际音标也是十个人标十个样, 大致的是那个意思……”那么, 汉字谐音的记谱可以相对客观地反映语音的原貌吗?我们是否可以运用国际音标来弥补和解决这一问题呢?

实际上, 汉语谐音的标记方法实质上借助的是汉语拼音, 而汉语拼音与普通话接轨, 其声、韵、调各元素较为有限, 并不能充分反映各种语言本身的各种特性语音。“从维护文化特性的角度看待汉语拼音及类似拼音的使用, 就只能得出弊大于利的评价。”1由此可见, 汉语谐音的注音方式一定程度上还是不能充分反应语音的本身面貌的。而国际音标在语音学中有“宽式”和“严式”之分;宽式的记录不要求逐个音素的细致入微, 更倾向于意义的表达;严式的记录则是逐个音素的精确记录。沈洽先生曾将“宽式”和“严式”分别对应为“意译”和“音译”。[2]由于注音“宽式”与“严式”之别, 传承人所说的“十个人标十个样”的现象恐怕也不难理解。据统计, 《赫哲语简志》、《松花江下游的赫哲族》与《简明赫哲语汉语对照读本》里同样针对黑龙江省佳木斯市街津口地区的赫哲语进行记录, 所得出的国际音标注释也存在不少差异。只是我们难道就没有办法留住口传音乐原本的语音面貌吗?中央音乐学院的钱茸教授提倡一种“比严式还要严式”的记录, 通过统一国际音标符号的标记, 采用“双音谱”记谱, 使得科学、准确记录口传音乐的语音成为可能。

三、语音的地域性风味

赫哲语属于阿尔泰语系, 满-通古斯语族、满语支, 是一种黏着语。黏着语在语言学里被称之为“词内有专门表示语法意义的附加成分”。赫哲族口传音乐中常见的衬词有“赫尼那”、“阿来赫来赫尼那”、“阿郎”、“赫雷”、“赫赫那”等。

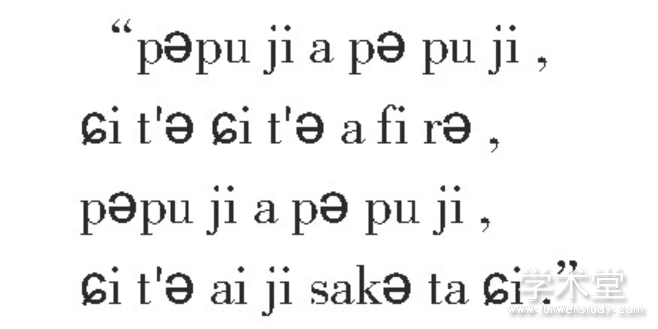

赫哲族口传音乐中也存在着类似于歌词格律中押韵的现象。胡杰先生在《歌词创作论》中阐述了“相同或相近的韵经过有规律的间隔, 压到句子的最后一个字音上, 从而产生声音回旋反复的韵律感, 这便叫做押韵”。纵观赫哲族民歌歌词前后语音间“音”与“音”之间的联系, 也可以发现相似的现象。如赫哲族民歌《摇篮曲》的赫哲语歌词, 一、三、四句的最后一个音节都压了相同的“i”韵, 歌词如下:

语言学家索绪尔把语言要素的运行划分为句段关系和联想关系, 而对于联想关系有这样的描述“在话语之外, 各个有某种共同特点的词会在人们的记忆里联合起来, 构成具有各种关系的集合”[3]。在赫哲族口传音乐中, 歌唱的人便是以这种形式, 将“音”与“音”在记忆里“联合”对应。

同时, 赫哲语的语音存在着语序倒装的现象, 由此带来赫哲族口传音乐中也存在着大量的倒装语序。比如“嫁令阔”在赫哲语里是名词“歌”的意思, “嫁令伊”是动词“唱”的表达, 而“唱歌”在赫哲语里被说成是“嫁令阔嫁令伊”。这种语音语序倒装的习惯也使得赫哲族音乐的地域性风格得以显现。

四、结语

赫哲族的口传音乐通过“声音”在进行表达与抒情, 这其中的“声音”包含了相当一部分“语音”的成分, 研究者在进行翻译研究的过程中, 往往容易忽略其本身的音响性带给音乐的价值。对于赫哲族而言, 语音本身的音响性可能比表意性更为重要, 逐渐濒危的赫哲语急需抢救和整理, 渐趋消亡的“伊玛堪”和“嫁令阔”等待进一步分析和研究。语音与口传音乐之间难舍难分的关系有待于相关学者日后进行“再诠释”。

参考文献

[1]郑茂平.声乐语音学[M].上海:上海音乐出版社, 2007.

[2]萧梅.田野萍踪萧梅音乐学术论文集[M].上海:上海音乐学院出版社, 2004.

[3]钱茸.从方言的存在与流失谈中国多元音乐的维护[J].人民音乐, 2006, (4) .

[4]高贺杰.马·鱼·小孩——生态视角下的鄂伦春歌唱[J].音乐研究, 2011, (4) .

注释

11钱茸.语言学方法之于音乐的“中国元素”--<民族语言音乐学>课程论证[J].中央音乐学院学报, 2009, (2) .

22沈洽.贝壳歌:基诺族血缘婚恋古歌实录及相关人文叙事[M].上海:上海音乐出版社, 2004.

33索绪尔.普通语言学教程[M].高明凯译.上海:商务印书馆, 2007:170.

点击查看>>语音学论文(精选论文8篇)其他文章