语义学论文第三篇:语义韵理论存在的争议与案例分析

摘要:语义韵即蕴含在词项中说话人或作者的态度和交际意图,是扩展意义单位分析的要素。本文论述在整篇文本分析时,词语含意与语义韵以及语义韵与话语管理的内在关系,通过案例分析,发现在整体文本内文视角中,单个词项(意义单位)的语义韵往往被新呈现(后述)的态度或交际意图而改变,形成话语管理;对于给定文类、领域或主题的文本分析而言,所观察的词项以及获得的语义韵都具有局部性和移变性,该局部语义韵是所观察的意义单位的主要识别特征。

关键词:语义韵; 局部性; 内文视角; 语义韵移变; 话语管理;

Local Semantic Prosodies and Their Discourse Management

LI Wenzhong

School of Foreign Languages,Zhejiang Gongshang University

Abstract:The semantic prosody as the author or speaker's attitude and communicative purpose implied in lexical items is one of the necessary components of the Extended Unit of Meaning analysis. Focusing on the interrelationships between connotations and semantic prosodies as well as those between local semantic prosodies and their discourse management in an entire document,this paper has discovered that in an intratextual perspective of the entire document,the semantic prosody of a preceding lexical item is usually modified by later ones in the form of discourse management. It is also concluded that the semantic prosodies of the lexical items thus observed in an entire text of a given genre,domain or thematic focus are always of local and shifting properties and are therefore major distinctive characteristics of the meaning unit under examination.

1.引言

在语料库研究中,语义韵(semantic prosody)即蕴含在词项中说话人或作者的态度和交际意图,是共选的词语交互影响意义的结果。目前的文献最早可追溯到公元二世纪中叶着名的语法学家Apollonius Dyscolus以及他的儿子Aelius Herodianus(或Herodian),他们使用prosody一词指单个词语的发音、音调及送气(Blank 2006:327-328)。在弗斯的音系学研究中,一个音会对临近的音产生影响,使之发生同化现象;弗斯把音韵视作“非音段实体”,其“作用于比单个音段大的单位,是具有语境敏感性的音系规则”(Langendoen 1969:317)。而对词语意义的相互影响的关注可追溯至19世纪末,如Louw(1993)在文献回顾中追溯到19世纪法国学者Bréal在研究惯用搭配时把意义传递现象称作“传染”。20世纪初,丹麦语法学家Jespersen(1904:67)注意到在许多词语组合中,一个词的意义象“气味”一样弥漫整个语境。

Sinclair在20世纪80年代末借用了音韵这个概念,并使用了“语义韵”这一术语1。但Sinclair对搭配中词语意义相互影响的关注最早见于他在20世纪60年代对词语的研究,当时他在极为有限的口语语料中注意到“a good omen”这个短语,尽管他没有明确使用语义韵这个术语,但认为在这个搭配中,与good共现对omen更有意义,而不是相反(Sinclair 1966:428)。20世纪80年代中期,Sinclair利用刚刚建成的COBUILD语料库,对词语研究获得了更充分的证据,他在讨论“set in”这个短语动词时,提到该短语最显着的特征是其主语大都是一些不愉快的情状(Sinclair 1987:155;1991:74)。在之后的研究中,他进一步观察到,“很多词或短语在使用中趋于出现在某种语义环境中”,并提到“happen”总是与一些不愉快的事情联系在一起(1991:112)。对这种“不愉快”的情状或事情所构成的语义环境的分析,表明Sinclair当时已经开始关注词语搭配在共文中的延伸,并表现出某种评价性意义。后来,Sinclair(2004b:19)显然受到了弗斯有关音韵概念的启发,并试图把它运用到文本的意义分析中去,“我发现自己越来越被弗斯在音系学中的音韵这一概念吸引,并试图把它应用到文本中观察到的、具有大量结构良好的语言实例及其意义分布”。Louw尽管受到Sinclair的启发和影响,但对语义韵有自己的理解,即“某个词形由于其搭配词的作用而浸润其中的某种一致性的意义韵味”(Louw 1993:157),他这种词形具有语义韵的观点影响了或说是误导了之后的很多学者。直到1996年,Sinclair为语义韵给出了描述性定义,明确指出语义韵是词项(意义单位)所特有的,“语义韵是表达态度的,并在语义学-语用学这个连续统中处于语用学一端”,其“在整合词语与其周围环境中发挥主导作用,……其所表达的东西近似词项的功能”(Sinclair 1996:87)。同时,Sinclair也指出,语义韵也是词项的边界所在(Ibid:88)。在他的研究实践中,Sinclair(1996,2004b)把语义韵作为意义单位两大要件之一(另一个是节点词),并把它放在综合分析程序的最后一个步骤(李文中2016:110)2,在他看来,语义韵把词项的意义与说话人的意图联系在一起,没有语义韵,一个词项只能表达意义,是无法用于有效交际的;语义韵表明对事件的态度,维持了词语内部的语义和谐(Sinclair 2004a:276)。Louw后来试图修正自己的定义,认为语义韵是“通过临近的具有一致性的搭配词系列而确立的意义形式,通常具有积极或消极的特征,其首要功能是表达作者(或说话人)对某一语用形式的态度”(Louw 2000:60),同时,Louw还把这个术语改称为“语境韵理论”(Contextual Prosodic Theory)(Louw 2000;Milojkovic 2013),但未能界定什么是“意义形式”,什么又是“语用形式”,越说越糊涂,反而失去了理论的简洁性。Partington把语义韵与词语含意(connotation)等同起来,认为语义韵“独立于个体的说话人”,并不“完全处于语义学范围之外”(2004:152)。语义韵理论及分析实践各家学说不一,同中存异,缺乏一致性的框架。

2.语义韵理论存在的争议

语义韵理论提出以后,得到了语料库语言学界不少学者的响应,但其关注的焦点和态度却不尽相同。由于各家的界定标准以及所用术语多有分歧,导致其在研究实践中存在诸多难题。语义韵理论尚存在以下问题或争议:1)如何确定语义韵与词语含意的关系?2)语义韵与语义倾向存在何种关系?3)整篇文本中多个语义韵是如何在话语管理中协调的?本文对语义韵概念及应用进行理论探讨,并基于文本实例分析提出自己的假设。尤其是第三个问题,牵涉到文本意义分析的视角问题,即是多文本集合视角,还是单文本整合视角。传统的语料库索引分析是多文本的、散点式的、互文性的,分析者眼中所见,皆是围绕节点词而成的单个扩展意义单位,除了由于复现而呈现出的共选型式,各个索引行之间彼此互不关联。而在单个整篇文本内文视角下(李文中2017),节点词往往是文本的主题词,围绕主题词观察扩展意义单位,会发现各个索引行之间的关系更为复杂,也更加相互依赖,当我们试图跨越意义单位的边界,观察临近的其他意义单位和语义韵时,所看到的东西与以往也大不一样。

2.1 语义韵与含意

语义韵在语言使用中表达评价、态度和情态意义;作为一种语用现象,语义韵是实存的,这一点在各家观点中似乎并无太大分歧。而语义韵的发生机制在于语言使用社团共享的意义联想。语义韵存在于单个词语还是更大的序列?对这一问题的不同回答,取决于研究者的分析视角和方法。Louw(1993:157)的观察焦点似乎在词语,但强调语义韵来自搭配词;Partington(1998:65)把词语意义分为概念意义(conceptual meaning)和含意(connotation)(即言外意)3,并引用Cook(1992:8)的定义,认为含意即是“一个词语对另外一组词语和单个词语的模糊联想”;Partington又声称“好的或者坏的含意通常并不包含在单个词语中,而是存在于由该词语与其他词语或搭配词联合的表达中”(1998:67),语义韵则是“指含意色彩超越单个词界的散布”(Partington 1998:68),其跨越话语单位并维持“评价和谐”(Morley&Partington 2009:139)。由此可见,在Partington看来,不超出单个词语的意义联想是含意,而跨越单个词以上的意义散布就是语义韵。尽管Partington也认为语义韵的效应延伸得很宽,可跨越相当长的文本片段,但他的焦点只是关注两个词语之间的关系(2004:150)。Stubbs区分词语的字面义(denotation)为“词语合适的指涉范围”,而含意则“表达情感、联想、态度和情绪意义”(2001:34)。Louw(2000)则认为语义韵不仅具有含意性,还包含语境因素。含意也是语言社团所共享的。Xiao和McEnery则试图区分含意与语义韵,认为“由于节点词与其典型搭配词交互而产生的搭配意义称作语义韵”,并认为“单个词语及短语都有语义韵”(2006:105);但同时他们又说,含意“既具有搭配性,又具有非搭配性,而语义韵只能是搭配性的”(Xiao&McEnery 2006:107)4。在他们的研究实践中,以英语词语为焦点,然后再去检查其在另外一种语言中最近的等值词的语义韵(Xiao&McEnery 2006:108)。Wei和Li(2014:117)尽管也承认,在一些个案中,某些单个词语具有强烈的语义韵,但反对单个词语具有缺省的语义韵这种理论假设,也反对Louw的关于作者通过有意违背这种缺省语义韵来取得反讽效果的说法。他们只接受一个词语具有潜在的不同的语义韵,而这些语义韵可能在不同的词语共选型式中实现;这些不同的语义韵可分为主要型式和次要型式,其主要依据是使用的语境和概率。

另一个极富争议的话题是语义韵的地位。不少学者认为,与字面义相比,含意是“次要的”(Lyons 1977:278)、“处于词语核心意义之外的”(Backhouse 1992:297)、是“偶然的,不是基本的”(Leech 1974:15),“词语的字面义是第一阶的、基本的意义,而含意是第二阶的、主观的、临时的意义。但主要字面义与次要含意的区分纯粹取决于人们的视角,其界限并不清晰”(Stubbs 2001:35)。相比而言,Sinclair似乎更看重后者,“意义中的指涉因素总是被置于优先态度因素的地位,其理由并不正当;很显然,在使用词项时应具备这两个方面的意识,而这种意识的缺失主要是语用方面的错误,而不是词语指涉意义错误”(Sinclair 2000:199)。他还指出,“语义韵表达态度和语用意义;它们是形式与功能的交叉点。我们之所以选择用一种方式,而不是用另一种方式表达自己的理由就编码在语义韵中,语义韵是词项必需的组成部分”(Ibid:200)。但Whitsitt(2005:284)辩驳说,如果一味强调语义韵的语用功能,其语义迁移的重要性则大大减弱,我们还能否继续使用语义韵这个术语就成了问题。我们提出的问题是,如果不能区分单个词语的含意与词项中的语义韵,就必然会得出语义韵既是词语内在属性,又是词项的语用属性这种结论,同时也使含意和语义韵在概念上纠缠不清。

2.2 语义韵与语义倾向

Sinclair(2004b:33-34)在词项分析中把与义核同现的、共享某一语义特征的一组词语定义为语义倾向。语义倾向具有灵活的词性选择,比类联接更为抽象,且在位置分布上更为松散,支配搭配和类联接的型式。在他的分析中,语义倾向中词语本身的语义变化,以及与同现的语法结构交互影响,蕴含语义韵。Partington(2004:149-151)注意到语义倾向与语义韵之间的密切联系,不无正确地指出二者是交互的,并认为“语义韵支配整个环境,而该环境约束节点词语的倾向性选择”,语义倾向为“语义韵的构成做出重大的贡献”(Partington 2004:151)。但Partington有两个观点值得商榷,一是他把语义韵看作语义倾向的一个次范畴,即具有相似态度的语义特征,再就是他认为语义倾向与语义韵的区别在于二者的作用范围不同:前者是搭配词的特征,而后者是节点词的特征(Ibid)。按照这个观点,语义倾向包含语义韵,而语义韵也包含语义倾向,这在理论上是不清晰的。此外,把语义韵仅仅看作是节点词的特征,违背了Sinclair扩展意义单位分析的初衷,也与实际分析步骤不合。我们认为,首先语义倾向作为一个分析步骤,与搭配(词语同现)和类联接(搭配与语法选择同现)的观察相平行或有先后顺序,其基础是具有不同词性的、在临近多个位置上分布的词语集合,是纯粹语义的特征,而语义韵分析确定扩展意义单位边界的最后一个步骤,其基础是综合性的语用分析,既要观察语义倾向,还要观察序列中同现的其他元素,如类联接和搭配,而不是仅限于个别词的特征。尽管具有相同语义倾向的词集对语义韵分析具有极大的作用,语义倾向分析为语义韵分析提供细节和依据,但其本身并不能替代语义韵分析。

2.3 语义韵、话语韵与话语管理

词语在使用中经常与一些具有显着褒贬色彩的词语共现,并受其影响而产生一种“近朱者赤,近墨者黑”的效果。而Sinclair(1987,1991)早期的研究及其后来的意义单位理论(Sinclair 1996,2003,2004)表明,语义韵是对词项系列及语用环境的进一步抽象,反映的是说话人或作者对待所述事件的态度或感情,属于词项序列的隐含的语用功能,“是意义单位最外缘,是共文与语境融汇的地方”(Sinclair 1996:88)。由此看来,Sinclair的视角更宽,但其所分析的语义韵不超出扩展意义单位的边界,即后来他所说的词项(Sinclair 2008a)。Sinclair的语义韵分析有两个涵义,其一,语义韵是针对整个意义单位,而不是意义单位内部单个词语(节点词)而言的;其二,语义韵是在语言使用现场(共文与语境交互)动态发生,但由于重复使用而产生某种似然性,因此是可以观测和表述的。

在Sinclair的理论中,一个意义单位只是他所分析的最小单位,而那些由不同意义单位组成的命题或陈述又是如何呈现语义韵的,换言之,同一命题内部不同的意义单位的语义韵如何交互影响,最终形成一个统一的态度或评价?Stubbs与Hunston意识到这种难题,所以更注重语境或更宏观的话语功能。因此,Stubbs倾向使用“话语韵”,并将之定义为“延展跨越一个以上的单位;话语韵表达说话人态度;由于他们是评价性的,话语韵往往表达说话人说话的理由,并用来识别功能话语单位”(Stubbs 2001:65)。Stubbs的视角是“功能话语单位”,认为话语韵属于语用学范畴,应与属于语义学范畴的意义分析区分开来(同上:65-66)。在Stubbs看来,说话人与听话人共享知识与预设是交际的前提,交际能力与文化能力是不可分的;词语与短语经常传递评价意义;词语在短语和文本中预期的序列中出现(同上:6);“词语选择创造一种话语微型世界或宇宙,并使其他词语在相同的语境中得到共选”(同上:7)。Hunston似乎更接近Sinclair和Stubbs的观点,认为语义韵不是单个词语内在的属性,是一种话语功能,即当一个词语经常用于具有明确态度意义的语境时,其沾染的态度的色彩会影响到该词语在其他语境中的使用,“除非对其共文及短语作更为精细的观察,论断某一个词语‘有语义韵’可能会受到重大质疑”(Hunston 2009:91);所以Hunston更倾向使用”态度偏好”(attitudinal preference)这一术语。但是,在语义韵之外附加话语韵面临两个危险,其一,话语韵可能会被误解为超越语义韵的上位概念,而这是与语言使用实际不相符合的,“言语流是线性的,其中没有哪一个片段具有比另外一些片段更高级或抽象的地位”(Sinclair 2008b:26);其二,“所有有关态度或交际意图的证据都来自共文,是可观察的,而不是来自语用学中所谓的语言之外的语境”(Stubbs个人通信2016年7月26日)。由此可见,语义韵虽然是语用功能,但在分析中不脱离文本与共文,仍属于语义分析。所以,Stubbs(2013:24)又重新回到语义韵这个术语,但是认为语义韵具有两个重要形态,一是言外之力,另一个是话语管理,由于前者是文本中前述片段的回应,是功能性的,而后者表明任何一个文本片段总是处于一个更大的片段之中,因此他提议把话语管理作为扩展意义单位分析的第五个参数。此外,Stewart(2010:16-18)在回顾Tribble、Partington、Stubbs以及Hoey等人研究时,提到局部意韵(local prosodies)这种提法,认为表达态度的意韵是随文类、领域以及话题的改变而不同的。换言之,态度意韵是依赖语境的,它可以蕴含在词项这种微观意义单位中,但其总体使用趋势受语境的各种参数约束。

2.4 讨论

Partington(2004:152)提到语义韵独立于个体的作者或说话人,他还认为语义韵并未完全超出语义学的范畴,但同时又承认语义韵高度依赖语境,在话语社团中保持相对稳定。但是Partington在概念使用上与Sinclair不同。首先,Sinclair说的是词项,是包括搭配在内的、表达意义单位的多词序列,语义韵是其要件之一;词项本身是有共文的,所以才有语义韵。而Partington说的是词语,他认为词语的指称意义和语义韵都是多变的,二者都是词语的内在属性。Sinclair(1996:87)强调了语义韵作为词项的重要使用功能,“在语义-语用连续统上居于语用端的”,而Partington把语义韵归于语义端,甚至把语义韵与词语含义等同起来。我们认为,Partington的表述自相矛盾:如果承认语境决定语义韵,就不能接受语义韵是词语内在属性这一论断。换言之,以下两种陈述是不相容的:既要说语义韵是词语本身自有的、稳定的,同时又要说语义韵是语境决定的。当然,语境决定性不是绝对的、单向的,有些词语由于其强大的语用惯性,反过来影响语境的整体态度。此外,仅仅以搭配性或非搭配性这一标准不仅不能真正区分含义和语义韵,也未能解决二者的认识分歧。如果说含意既包含在单个词语中,也包含在搭配中,则含意成了语义韵的上位概念。然而,如果认为孤立静态的单个词语具有潜在的语义韵,势必与Sinclair词项语义韵的理论定义相抵牾,而把词语共选型式中的语义韵分为主要型式和次要型式,在分析实践中也容易造成困惑:如果两个共选型式各自具有自己的语义韵,则这些型式就是两个不同的词项;如果不同的词语共选型式拥有同一个语义韵,则这些型式应被视作一个词项。共选型式的变异不能作为判断主要或次要语义韵的依据。驻留在单个词语或短语中的表达个人或情感联想、传达态度的意义是含意(即言外之意,因为它往往表达说话人的主观态度,与语用相关),这些含意是话语社团长期使用的结果,习惯成自然,含意变成了词语或短语意义的一部分,也即是人们对使用词语的感情预期,因此具有语用学价值,如Bublitz(引自Stewart 2010:9)所言,“不断在相同语境中使用某一个词语,最终导致其意义发生移变,即该词获得其邻近词语的语义特征”。但是,如果拓展观察视角,超越单个词语去观察更大的单位,如意义单位和话语单位,语义韵不是静态附着于词语的态度和感情潜势,而是动态流动在整个意义单位甚至命题之中的评价意义,这时,语义韵才是区分不同词项的边界。因此,含意与语义韵既有联系,又有区分:孤立的单个词语具有显性的态度潜势,是词语含意;这些词语在词项中使用,通过交互作用,影响整个意义单位的态度,产生语义韵。由此,我们应当把语义韵的讨论严格限制在扩展意义单位(词项)的分析中,而具有明确态度倾向的、单个词语只是分析的依据和起点之一。

另外,如果我们的分析焦点是单个词项的共选型式,则每个词项只有一种语义韵,但该词项在一定范围内可能有多个变异型式,“由于意义单位通常止于单词,极少跨越标点单位的边界,其行为只能通过统计才能预测”(Sinclair 2008a:410)。这时,我们的观察视野不会超出词项或扩展意义单位中的语义韵。但是,如Sinclair所言,如果我们观察整个文本或话语事件,我们会观察相邻的意义单位,而由于每个意义单位都有自己的语义韵,那么两个以上的意义单位的语义韵是如何组织并传达态度的?在这种情况下,我们可以采用Stubbs所提出的话语管理这一概念。我们发现,在一个完整的表述中,如果存在两个以上的语义韵,则该语义韵呈现出复杂的关系,如并置、统属、强化、对比等,在分析中应用话语管理来解决。本文将通过以下案例分析,试图说明上述问题,并发现新的难题。

3.案例分析

应用扩展意义单位分析路径,以《论语》为观察文本,以“色”为节点词,在源文本及其对应的英译中观察围绕该节点词所形成的搭配及型式,调查该词项的意义单位和基本表述,并进一步分析这些表述所包含的评价态度及其局部限制:1)语义韵的影响范围及管理模式是什么?2)语义韵的确立如何影响意义单位的识别?3)英译文本是如何照应语义韵的?

分析步骤包括:1)对搜集到的文本进行必要清理后,转换编码为Unicode,并利用正则表达式分字5;英译文本主要参考Legge(1861)、Slingerland(2003)以及Brooks&Brooks(1998)的翻译;2)使用Wordsmith Tools对《论语》等文本进行索引分析,以“色”为主检索词;3)对索引行进行在屏标记并排序;4)报道分析结果,并基于研究发现讨论研究问题的解决。

3.1 结果分析

综观《论语》文本及其英译,围绕节点词“色”存在多个命题或意义表述,所蕴含的态度也复杂多样。孤立地去观察“色”的意义,是无法确定其态度的。只有通过共文才能真正确定其语义韵。“色”字在《论语》文本中共出现27次,主要用法及意义如下:

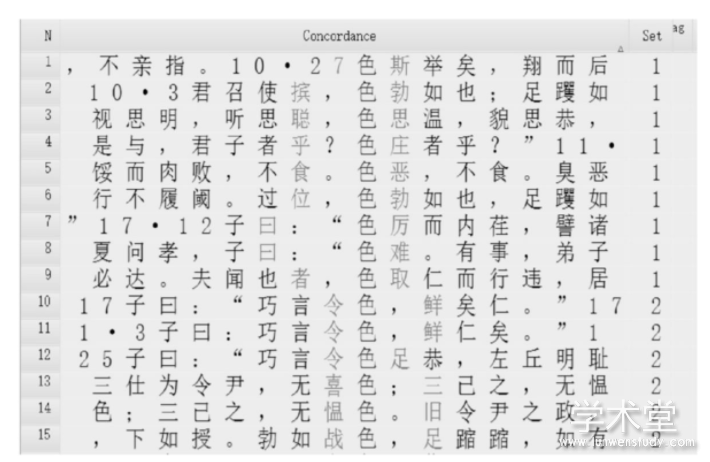

1)“色”作主语,后跟动词或动词短语、形容词表语,为“色+V”型式,在该型式中作为主语的“色”表示“脸色”(countenance),引申为“外貌、外表”(appearance),如图1索引行第1-4行以及第6-8行,与其搭配的谓语动词(短语)有“举(changed)、勃如(dignified)、思温(needs to be warm)、庄(grave)、厉(stern firmness)、难(difficult to keep a pleasant countenance)”等,都表示脸色的改变;其中第5行“色恶(discolored)、不食”(10.8)表示食物的颜色,第9行“色取仁而行违”(he assumes an appearance of virtue,but his actions are opposed to it)(12.20)中的“色”引申为“外貌、外表”,该组搭配词同时也是一组共享语义特征的词集,其语义倾向为“庄重、温和、谨慎”;在这一结构中,对充当谓语的词语选择,显示了词项的变异,不同的词语对词项的意义具有微调作用(参见Sinclair2004b),如“勃、庄、厉”为同义互释,而“温、难”也可以相互解释。拓展观察更大的共文范围,该型式实际上可分为两个词项,分别对应两大典范型式(canonical form),每一典范型式各有两个变异型式(英译的型式在后):

(1)表示判断,呈现出积极与倡导的态度

(1a)色+V+[也矣]6(appearance|countenance)+V

(1b)色+思温(appearance|countenance)+needs to be warm(脸色温和)

(2)表示质疑或通过对比表达否定态度

(2a)色+V+者乎?has he+(ADV)+V-ed+the appearance of the virtuous man?

(2b)色+V+N而+N+V(appearance|countenance)+V+N

在表示判断的型式(1)中,所反映的态度是积极的,具有“指导、主张”的意味;而在表示质疑或否定的型式(2)中,其语义韵通过疑问或对比显示出质疑和批评的意味,态度是否定的,如图1的第四行“论笃是与,君子者乎?色庄者乎?”中“论笃是与”(人们称赞言辞诚恳的人),其态度似乎是积极的,到了“君子者乎”(这就是君子吗?),设问的句式创建了某种态度预期,到了第三句“色庄者乎”(还仅仅是外表庄重?),问句变成了质疑和否定,后文的语义韵管理前文,统摄整个话题。

在《论语》的文本话语中,与“色”相辅相成的是“仁”,分别表示人的外在行为和内在品质,内在的“仁”是决定性的,而“色”只是其外在的表现:有仁德的人必定外表庄重、温和或严厉,但仅仅有这些外在特征,并不一定就是“仁”。

图1:作为主语以及头名词的“色”

2)“色”前有形容词限定,有时与其他相同结构的搭配并用,成为一个扩展词项,为“Adj+N+Adj+色”(ADJ+N+ADJ+(appearance|countenance))型式,在句法上或整体作为主语,如图1第10-12行,或作为宾语,如图1第13-15行。其中,“令色”与“巧言”在语义上属于平行表述,“巧”和“令”都具有“美好”的含意,整个词项可释为“美妙的言辞,和悦的外貌”,在第10-11行,对该词项的评价意义在于“鲜矣仁”或“鲜仁矣”,显示出否定的意味(即“很少有真正的仁德”);词句英译cunning words and pleasant countenance基本传递了源文的否定性意味。第12行“巧言令色足恭”中”足恭”(过分恭敬)传达出具有否定意味的态度,但后句“左丘明耻之,丘亦耻之”给出了进一步的评价(“左丘明认为可耻,我(孔丘)也认为可耻”),即强烈的批评态度,这表明了语义韵的话语管理,因为没有后两句,我们仍无法得知说话人对待前述行为的真正态度。第13-14行,“无喜色”(“没有表现出高兴的样子”)和“无愠色”(“没有表现出不高兴的样子”)是说子文这个人,升迁时不喜,罢职时不怨,似乎是一种正面的评价,但真正表达孔子对此人态度的还在更远的语境:当子张问孔子这算不算“仁德”时,孔子回答“未知,焉得仁?”。此处的疑问句表达了孔子的质疑:子文这样做只能算表现了“忠”,但“忠”只是“仁德”的一个方面,是一种外在的表象,仅凭此表象是无法确定其是否具有仁德的。第15行“勃如战色”与第2行“色勃如也”属于同义解释。该词项进一步解释了作为外表的“色”与内在的“仁”之间的关系,后者是先决的,而前者是表象。

3)“色”在动词后用作宾语,使用型式为“V+[N]+色”,中括号表示可选的名词,与“色”一起构成名词短语。该型式因搭配词的语义倾向不同有三个变异型式:?“色”表示“脸色”,与“观(observe)、有(put on)、见(watch)、正(rectify)、呈(put on)”等动词搭配(如图2第17,21-24行),其语义倾向为“可见性”,所传达的态度皆有积极的意义;?第16、25行“变色、易色”(change countenance)中“色”为隐喻,表示“态度、形色”:有盛大筵席时,态度要变得庄重;在学习贤人时,态度要变得庄重7。?第18、19行为重复使用,把“好德”与“好色”放在对照性语义关系中,实际上是对“德”与“色”关系的陈述:外在的“色”与内在的“德”相比,后者更为重要,其评价意义在于孔子对世人的失望:世人过分注重外表的“色”而看轻内在的“德”,而既重仁德又重外表的人,不是少见,而是从未见。在《论语》的话语体系中,一直把“色”与“德”作为具有密切意义关联的成对概念,孔子首重“德”(仁德),次重“色”(外表),并对“色”的各种表现进行了具体而微的讨论,围绕二者形成了一个完整的道德评价体系,该体系同时拒绝对二者任何一方作其他解读,如把“色”释为“女人的美色”。在英译中,把“易色”中的“色”和“好色”都译为lust,love of beauty,显然是沿袭了后世对《论语》的主流注释,但缺乏文本证据支持。

图2:作为宾语的“色”

第26行出自《论语-卫灵公》(第16·7)“孔子曰:‘君子有三戒:少之时,血气未定,戒之在色;及其壮也,血气方刚,戒之在斗;及其老也,血气既衰,戒之在得。’”杨伯峻《论语译注》引淮南子诠言训:“凡人之性,少则猖狂,壮则强暴,老则好利”,只说以“好利”释贪,“可能涵义太狭”,并未指出“猖狂”作“贪恋女色”解,但在自己的译文中却译成了“莫贪恋女色”。从上下文看,皆在讨论个人修养,年少时,血气未定,心浮气躁,最忌莽撞冲动,做事不计后果;其中的“色”仍指“态度、神色”8,此句的“戒”字与其他两句构成评价语境,表达出一种强烈的警示意味。而第27行“子产润色之”中“润色”一词为短语动词,其语义已近今义。

3.2 小结

在《论语》文本中,“色”作为节点词,在疑问、否定与包含对比的型式中作“外表、外貌”解,且往往与内在的品质“仁、德”(virtue)形成关联和对比,其在与形容词搭配的型式中,作为疑问和否定性断言,呈现出作者的质疑和否定性态度,如“色庄者乎?”“色厉而内荏”“色取仁而行违”,“好德如好色”“无喜色”“无愠色”等。除此之外,“色”作为主语或动词宾语一般表示作者对待“态度、形色”的重视,以及主张所表现的“庄重、温和、严肃”态度要与内心的仁德保持一致。此外,在语言使用的线性序列中,语义韵在不同的词项中顺序呈现,通过话语管理传达作者整体的一致性的交际意图。

4.结论

综上所述,我们对语义韵及其应用分析作如下梳理和总结:1)语义韵是指文本中以义核为中心的词项所蕴含的态度,反映了作者或说话人的交际意图,判断语义韵的依据来自词项序列中的共文;2)单个词语由于使用惯例或文化成俗包含一种或多种态度潜势(attitudinal potentials),是词语的含意,为语言使用社团所共享,是孤立的、脱离共文的词语所具有的显性特征,如贬义或褒义;单个词语的态度潜势一般不能视为语义韵;3)一个包含完整命题的文本片段包含一个或多个意义单位,即多个语义韵,则这些语义韵在线性序列中接受话语管理;话语管理表明一个完整的意义表述的态度,表达作者或说话人基本的交际意图,体现了意义和态度建构的内文性(李文中2017:11);4)文本中完全固化的习语,以及开放选择中的单个词语所包含的语义韵接受整体的话语管理。在具有多个语义韵的表述中,对作者和说话人交际意图的确定,需要观察更远距离的文本;话语管理是线性的,后述(右端)词项的语义韵往往约束和管理前述(左端)词项的语义韵,并在整个文本中形成一致性意图。因此,大多数情况下,语义韵不是附着于单个词语中的含意,而是统管整个词项的要素,并延伸和弥漫于整体话语表述。当我们分析一个单篇文本时,该文本构成了与观察词项关系紧密的最大共文;在整体文本视角中,单个词项(意义单位)的语义韵往往被新呈现(后述)的态度或交际意图而改变,形成内文的话语管理。我们发现,在单篇文本中分析出的某一词项的语义韵可能仅仅适用于该篇文本,如“色”的词项之于《论语》,该语义韵具有局部性和语篇个性,因此应当属于局部语义韵。我们由此提出:对于给定文类、领域或主题的文本分析而言,我们所观察的词项以及获得的语义韵都具有局部性和移变性,该局部语义韵是所观察的意义单位的主要识别特征。在语言大数据时代,扩展意义单位中语义韵的自动识别和处理尚存在巨大的研究空间,此外,语义韵的变异范围及边界问题也需要进一步廓清。这些关键问题留待后续的研究来解决。

参考文献

[1] Backhouse,A. Connotation[Z]//W. Bright. The International Encyclopedia of Linguistics. New York:Oxford University Press,1992. 297-298.

[2] Baker,M.,Francis,G.&E. Tognini-Bonelli. Text and Technology:In Honour of John Sinclair[C]. Philadelphia/Amsterdam:John Benjamins Publishing Company,1993.

[3] Bednarek,M. Semantic preference and semantic prosody re-examined[J]. Corpus Linguistics and Linguistic Theory,2008,4(2):119-139.

[4] Blank,D. L. Appolonius Dyscolous and Herodian[Z]//Brown,K. Encyclopedia of Language and Linguistics(2nd Edition). Oxford:Elsevier,2006. 327-329.

[5] Brooks,E. B.&A. T. Brooks. The Original Analects:Sayings of Confucius and his Successors[M]. New York:Columbia University Press,1998.

[6] Cook,G. The Discourse of Advertising[M]. London:Routledge,1992.

[7] Goyvaerts,J. Power Grep 4. 6. 5[CP]. Phuket:Just Great Software Co. Ltd.,2015.

[8] Hunston,S. Revisiting semantic prosody[C]//Moon,R. Words,Grammar,Text:Revisiting the Work of John Sinclair. Philadelphia/Amsterdam:John Benjamins Publishing Company,2009. 85-103.

[9] Jespersen,O. How to Teach a Foreign Language[M]. Leipzig:B. G. Teubner(2nd Edition Revised,1912),1904.

[10]Langendoen,D. T. Reviewed work:In memory of J. R. Firth[J]. Foundations of Language,1969,(3):391-408.

[11]Leech,G. Semantics[M]. Harmondsworth:Penguin,1974.

[12]Louw,W. E. Irony in the text or insincerity in the writer? The Diagnostic Powtential of Semantic Prosodies[C]//M. Baker,G. Francis,&E. Tognini-Bonelli(Eds.),Text and Technology:In Honour of John Sinclair.Amsterdam:John Benjamins Publishing Company,1993. 157-176.

[13]Louw,W. E. Contextual Prosodic Theory:Bringing Semantic Prosodies to Life[C]//Heffer,C.,Sauntson,H.&G. Fox. Words in Context:A Tribute to John Sinclair on His Retirement Birmingham:ELR,2000. Retrieved from www. revue-texto. net/index. php? id=124. 48-94.

[14]Lyons,J. Semantics(2 vols)[M]. Cambridge:Cambridge University Press,1977.

[15]McGee,I. Should We Teach Semantic Prosody Awareness?[J]. RELC Journal:A Journal of Language Teaching and Research,2012,43(2):169-186.

[16]Milojkovic,M. Is corpus stylistics bent on self-improvement? The role of reference corpora 20 years after the advent of semantic prosody[J]. Journal of Literary Semantics,2013,42(1):59-78.

[17]Morley,J.,&A. Partington. A few frequently asked questions about semantic-or evaluative-prosody[J]. International Journal of Corpus Linguistics,2009,14(2):139-158.

[18]Oster,U. Using corpus methodology for semantic and pragmatic analyses:What can corpora tell us about the linguistic expression of emotions?[J]. Cognitive Linguistics,2010,21(4):727-763.

[19]Partington,A. Patterns and Meanings[M]. Amsterdam:John Benjamins Publishing Company,1998.

[20]Partington,A. Utterly content in each other’s company:semantic prosody and semantic preference[J]. International Journal of Corpus Linguistics,2004,9(1):131-156.

[21]Sinclair,J. M. Beginning the study of Lexis[C]//Bazell,C. E.,Catford,J. C.,Halliday,A. K.&R. H. Robins. In Memory of J. R. Firth. London:Longmans,1996. 410-430.

[22]Sinclair,J. M. The nature of the evidence[C]//Sinclair,J. M. Looking Up. London:Collins,1987. 150-159.

[23]Sinclair,J. M. Corpus,Concordance,Collocation[M]. Oxford:Oxford University Press,1991.

[24]Sinclair,J. M. The search for units of meaning[C]//Barbaresi,L. M.&J. M. Sinclair. TEXTUS(Vol. 1).Genoa:Tilgher,1996. 75-106.

[25]Sinclair,J. M. Lexical Grammar[J]. Darbai ir Dienos,2000,(24):191-203.

[26]Sinclair,J. M. Reading Concordances:An Introduction[M]. London:Longman,2003.

[27]Sinclair,J. M. New evidence,new priorities,new attitudes[C]//Sinclair,J. M. How to Use Corpora in Language Teaching. Amsterdam:John Benjamins Publishing Company,2004a. 271-299.

[28]Sinclair,J. M. Trust the Text:Language,Corpus and Discourse[M]. London:Routledge.

[29]Sinclair,J. M.(2008a). The phrase,the whole phrase,and nothing but the phrase[C]//Granger,S.&F.Meunier. Phraseology:an interdisciplinary perspective. Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins Publishing Company,2004b. 407-410.

[30]Sinclair,J. M. Borrowed ideas[C]//Gerbig,A.&O. Mason. Language,People,Numbers. Amsterdam:Rodopi,2008b. 21-41.

[31] Slingerland,E.(trans.). Confucius Analects[M]. Inidanapolis/Cambridge:Hackett publishing Company,Inc.,2003.

[32]Smith,K. A.&D. Nordquist. A critical and historical investigation into semantic prosody[J]. Journal of Historical Pragmatics,2012,13(2):291-312.

[33]Stewart,D. Semantic Prosody:A Critical Evaluation[M]. New York/London:Routledge,2010.

[34]Stubbs,M. British Traditions in Text Analysis—From Firth to Sinclair[C]//Text and Technology:In Honour of John Sinclair. Philadelphia/Amsterdam:John Benjamins Publishing,1993. 1-36.

[35]Stubbs,M. Words and Phrases[M]. Blackwell Publishers Inc.,2001.

[36]Stubbs,M. Sequence and order. The Neo-Firthian tradition of corpus semantics[C]//Hasselgrd,H.,Ebeling,J.&S. Oksefjell Ebeling. Corpus Perspectives on Patterns of Lexis. Amsterdam:Benjamins Publishing Company,2013. 13-33.

[37]Wei,N.&X. Li. Exploring semantic preference and semantic prosody across English and Chinese:Their roles for cross-linguistic equivalence[C]//Corpus Linguistics and Linguistic Theory. 2014,10(1):103-138. http://doi. org/10f. 1515/clltr-2013-0018.

[38]Whitsitt,S. A critique of the concept of semantic prosody[J]. International Journal of Corpus Linguistics,2005,10(3):283-305.

[39]Xiao,R.&T. McEnery. Collocation,semantic prosody,and near synonymy:A cross-linguistic perspective[J]. Applied Linguistics,2006,27(1):103-129.

[40]何晏(魏).论语注疏[DB/OL]. 2017年7月12日检索自http://ctext. org/lunyu-zhushu.

[41]胡显耀,曾佳.翻译小说“被”字句的频率、结构及语义韵研究[J].外国语,2010(3):73-79.

[42]李文中.“新弗斯语料库语言学”考辩[J].外国语,2016,39(2):107-115.

[43]李文中.内文视角下典籍重译的共性与个性[J].外语与外语教学,2017,(6):1-11.

[44] 南怀瑾.论语别裁[M].上海:复旦大学出版社,2016.

[45]杨伯峻.论语译注[M].北京:中华书局,2008.

[46]朱熹(南宋).论语集注[M].北京:商务印书馆,2015.

注释

1Louw(1993)在他的论文中披露,Sinclair在与他1988年的个人通信中,首次使用了“语义韵”这个术语。

2扩展意义单位分析包括义核、类联接、语义倾向、语义韵;Sinclair认为语义韵是词项分析中比语义倾向(semantic preference)更为抽象的阶段(Sinclair 1996),在本文中,“词项”与“意义单位”同义。

3Connotation一般译为“含义”,本文更倾向使用“含意”,因其表达作者或说话人态度和感情意义,属表达的语用功能,不同于一般意义上的指涉关系。

4受此影响,国内一些学者在应用语义韵分析时,一般会在词语及搭配序列中确定语义韵,如胡显耀与曾佳(2010);更多的研究则是以节点词为中心,观察其在共文中的语义韵,这里不再一一赘述。

5该步骤主要目的是使文本能使用Wordsmith Tools v6.0(Scott 2015)进行词表统计和索引分析,该软件只接受Unicode编码的分字汉语文本;转换编码使用PowerGREP 4.6.5(Goyvaerts 2013),并使用该软件“search and replace”分字,正则表达式为:(/p{Han})替换为/1(反斜杠1后跟空格)。

6中括号在这里表示这些词语的出现是可选的。

7对此句有多种解释:1)朱熹《论语集注》说:“贤人之贤,而易其好色之心。”在这里,“色”被解释为“爱好美色(的心)”,是对“色”过分解读。2)何晏《论语注疏》:易,改也。色,女人也。3)南怀瑾《论语别裁》:“这个‘色’字,很简单,就是态度、形色,‘易色’也就是转变态度。”4)《汉书》卷七十五李寻传颜师古注,并为杨伯峻《论语译注》采信:“对妻子,重品德,不重容貌。”(p.5)。除南怀瑾外,其他诸说皆缺乏文本证据,故本文采用南怀瑾说,并试图通过文本分析验证之。

8孔子在讨论人一生三个重要阶段,皆以宏观着眼,以人生观、价值观入手,如何会突兀地论及“少年时戒女色”这种具体事例。如果简单地解释成“年少时戒女色,中年时戒打架,年老时戒贪钱”,很难配得上“君子有三戒”。

点击查看>>语义学论文(精选论文8篇)其他文章