其次,将基于夫妻财产制契约发生的不动产物权变动作为非基于法律行为的不动产物权变动情形,不动产物权自夫妻财产制契约生效时即发生变动,亦无须登记,故同样能够快捷、便利地实现物权的变动。而且于非基于法律行为的不动产物权变动,不动产物权虽无须登记即可发生变动,但非经登记不得处分,如欲处分必须先为变更登记,此即“在先已登记原则”.该原则正是在登记程序上通过维护不动产登记的连续性最大限度地保障不动产登记正确性推定效力的实现。因此,不动产物权虽已变动,但如果夫妻内部未办理登记( 宣示登记) ,第三人仍受不动产登记簿正确性推定力的保护,同样亦可避免利用夫妻财产契约的内部性而损害第三人利益的情况的发生。夫妻利用夫妻财产制契约的内部性损害第三人( 主要是债权人) 利益,此乃夫妻财产制契约本身应否公示的问题,如前所述不论是实行“选择式约定财产制”抑或“独创式约定财产制”的立法例均明确规定夫妻财产制契约未经登记或公示不得对抗第三人,以防止夫妻利用婚姻契约损害其债权人的利益。换言之,不能将夫妻财产制契约的公示对抗与物权变动的公示对抗混为一谈,前者涉及债权债务关系〔50〕,后者则为物权关系。在意思主义解释论下,即使夫妻间的不动产物权变动业已登记,倘若夫妻财产制契约未为公示或与第三人交易时未予申明,夫妻以此损害债权人之利益时,债权人仍可通过撤销权制度请求法院撤销夫妻间的物权变动。所以,不能以物权变动关系的登记公示与否作为夫妻财产制契约内部性还是外部性的衡量标准。也正是在此意义上,我国婚姻法应当借鉴上述两种立法例关于夫妻财产制契约未经登记或公示不得对抗第三人的规定,以防止夫妻双方通过订立或改废夫妻财产制契约而损害债权人的利益。

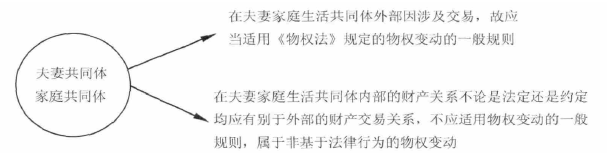

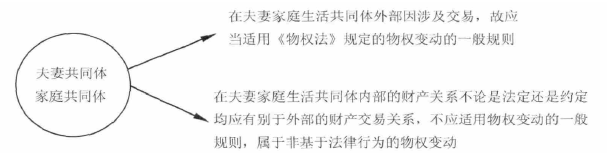

最后,将基于夫妻财产制契约发生的不动产物权变动作为非基于法律行为的不动产物权变动情形,在我国司法实践中,甚至在最高人民法院公报案例中也有持此观点的判例出现。如在“唐某诉李某某、唐某乙法定继承纠纷案”中,北京三中院认为,“夫妻之间的约定财产制充分体现了夫妻真实意愿,应当受到法律的遵照和保护,故就法理而言,亦应纳入非依法律行为即可发生物权变动效力的范畴。”〔51〕对此,也有学者认为,“夫妻财产制契约原则上不具有对抗第三人的效力,仅仅在夫妻之间发生法律效力,除非第三人知道该契约。如果按照二审法院的观点,夫妻财产制契约属于非基于法律行为的物权变动,那就等于将仅仅在夫妻内部引起的财产变动的效力扩及于外,使得原本在夫妻之间才有效力的契约产生了对外效力,这势必会引起极大的混乱。”〔52〕笔者认为,该观点混淆了非基于法律行为的物权变动的内外效力。在夫妻生活共同体内部不论是基于法定夫妻财产制抑或夫妻财产制契约发生的不动产物权变动,均属于非基于法律行为的不动产物权变动,从而不适用物权法关于不动产物权变动的一般规则。但在夫妻生活共同体外部,即涉及第三人的情况下,第三人仍受登记公信力之保护,换言之,虽然于夫妻生活共同体内部发生的不动产物权变动无须登记即可发生效力,但一旦涉及第三人仍须办理变更登记,始得对抗之,此亦为《物权法》第31条“在先已登记原则”之内在要求。此外,在“张文婷诉郑有强物权纠纷案”中〔53〕,法院认为,双方婚后签订《房产约定》,将一方的婚前财产约定为婚后双方共同所有,该约定并非赠与合同,而是《婚姻法》第19条所规定的夫妻财产制契约。该约定是以婚姻为基础的特殊民事合同,系乃是基于双方结婚的身份法律事实而约定的夫妻财产制。且一方婚前单独所有的财产因结婚的事实与该约定而直接变动为双方共同所有,此即非基于法律行为的不动产物权变动,未办理变更登记( 共同共有登记) 并不影响该房产为双方共有的事实。法院的判决也同样只是对该事实的确认而已,系属确认判决。

同样,因离婚时的财产分割协议而发生的物权变动也属于非基于法律行为的物权变动。有少数人认为,“离婚财产分割协议不属于夫妻财产制契约,因为它是夫妻双方离婚时对夫妻共同财产的归属的约定,而不是夫妻双方对于婚姻关系存续期间夫妻财产归属的约定。离婚财产分割协议是附条件的协议,即该协议的生效以双方离婚为条件,如果夫妻关系未解除,既不能借此主张分割财产,也不能将离婚财产分割协议作为夫妻财产约定。夫妻财产约定可以作为夫妻离婚时财产处理的依据,但夫妻离婚财产分割协议不能作为夫妻财产约定。”〔54〕因为根据亲属法理论,夫妻双方于离婚时或婚姻关系终止时对夫妻关系存续期间所得财产及婚前财产的清算( 分割) 所达成的协议,也是夫妻财产制的内容之一。也就是说,夫妻对婚姻关系解除时财产清算等事项所作出的约定,也属于夫妻财产制契约的内容。离婚时的财产分割协议是对夫妻共同财产的归属进行的约定,只是该财产归属不是为了婚姻关系的存续和发展,而是为了婚姻关系的解除〔55〕。因此,离婚财产分割协议中约定的不动产物权自该协议生效时即发生物权变动的效力。只不过作为离婚条件之一的夫妻财产分割协议自婚姻登记机关发给离婚证或人民法院作出的离婚判决或调解书生效时生效。

四、结论

我国《婚姻法》规定的约定财产制是独创式约定财产制而非选择式约定财产制。婚姻法作为身份法,旨在规制调整夫妻之间的人身伦理关系以及由此而产生的财产关系。婚姻家庭的团体性特征决定了夫妻之间关于财产制的规定或约定不宜由物权法过度调整,其财产权的变动不应适用物权法关于物权变动的一般规则。对基于夫妻财产制发生的不动产物权变动的效力起决定性作用者乃婚姻这一特殊的身份事实,而非取决于是法定财产制抑或约定财产制。换言之,夫妻之间不论是采法定财产制还是约定财产制,夫妻财产制的类型只是双方对于财产归属的具体安排,即何时取得的何种财产是共同共有抑或一方单独所有,而夫妻之间不动产归属( 变动) 效力的发生则取决于婚姻身份事实本身。所以,不论是基于法定夫妻财产制还是基于夫妻财产制契约而发生的不动产物权变动均属于非基于法律行为的物权变动。意思主义虽然也能在一定程度上契合夫妻间发生的不动产物权变动无须登记即可发生效力的结论,但物权变动的模式( 不论是形式主义还是意思主义) 仅适用于产权交易之场合,就夫妻之间基于双方的人身关系而产生的物权变动而言自难适用。因此,非基于法律行为的物权变动便成为合理的解释路径,而且较之意思主义物权变动说更能契合基于夫妻财产制契约发生的不动产物权变动无须登记即可发生效力的内在本质。同时,于意思主义,不动产物权虽无须登记即在夫妻之间发生物权变动效力,但其终究属于效力不完整的物权,因其不能对抗第三人。而在非基于法律行为的物权变动解释论下,在夫妻之间发生的不动产物权变动是效力完整的物权变动,虽亦无须登记即可发生效力,但此登记乃“宣示登记”非为影响物权变动的“设权登记”.对受让不动产物权的一方而言,其所取得的物权虽也不能对抗第三人,但其原因乃是由于物权变动未经宣示登记破坏了不动产登记簿之连续性,从而基于不动产登记簿之正确性推定效力致使已然发生的物权变动不能对抗第三人。夫妻利用夫妻财产制契约的内部性损害债权人的利益,涉及夫妻财产制契约本身应否公示的问题,不能将夫妻财产制契约本身的公示对抗与基于该契约而发生的物权变动的公示对抗问题混为一谈,前者涉及债权债务关系,后者则为物权关系。所以,不能以物权变动关系的登记公示与否作为夫妻财产制契约属于内部性还是外部性( 能否对抗第三人) 的标准。我国婚姻法应当借鉴两种约定财产制立法例下关于夫妻财产制契约未经登记或公示不得对抗第三人的规定,以防止夫妻双方通过订立或改废夫妻财产制契约而损害债权人的利益。同时,在我国目前法律尚未明确规定基于夫妻财产制契约发生的不动产物权变动无须登记即可发生效力的情况下,可通过准用《物权法》第29条关于因继承而发生的物权变动的规定予以解决。