摘 要: 当代认知研究中, 一种以“4E”作为标识的新认知观已经形成并正在发展, 其基本主张为:行动是认知的核心。不过, 这种新认知观面临的一个基本问题是行动概念的模糊性。通过选择研究认知的合适视角, 我们将行动置于关于心智系统的概念框架内, 确定其在认知研究中所处的地位和担当的角色, 并认定它实质上是一个非认知的心智概念;在此基础上, 进一步论证了新认知观与认知计算主义之间的相容性。

关键词: 行动; 认知; 心智系统; 物理系统;

Abstract: An action-oriented view in contemporary cognitive studies is emerging, which claims that action is essential to cognition. However, one of the basic problems faced by the new view of cognition is that the concept of action is ambiguous. Choosing a proper perspective on cognition, we put action in the conceptual framework on the mental system, determine its role in cognitive studies, and affirm that action is a non-cognitive mental concept. On this basis, the compatibility between the action-oriented view and the cognitive computationalism is demonstrated.

Keyword: Action; Cognition; Mental system; Physical system;

近二十多年来, 在认知科学和心智哲学等领域, 以表征-计算为核心的认知计算主义受到越来越多的质疑和挑战, 而一种以“4E”作为标识的新认知观已经形成并正在发展。目前, 在这种新认知观的旗号下, 尽管尚缺乏统一的概念基础和理论框架, 但有一个核心概念贯穿于绝大多数具体的主张 (尤其是生成主义和认知实用主义) 之中, 那便是“行动”。然而, 不论是在这些主张还是常识乃至哲学中, 行动却是一个多义和模糊的概念。因此, 新认知观以及相应的主张要想成为一个有力的认知研究纲领, 就有必要对行动概念作出界定和阐明。本文试图通过对新认知观中的行动概念以及它与相关概念之间的关系进行梳理和分析, 来确定在认知研究中行动所处的地位和担当的角色, 并在此基础上, 回答这种新认知观究竟是否对认知计算主义构成了实质性的挑战。

一、认知研究的行动“转向”

我们知道, 经典的认知科学基于这样一个核心假设, 即:认知是心智表征的计算, 而表征的内容是关于对象的信息, 计算则是对这些信息的加工。于是, 认知研究者的基本任务是探究人类 (也包括某些高等动物) 心智中发生的表征和计算的具体类型、方式和机制。这种以表征-计算为核心的认知计算主义自提出以来, 虽然一直在认知科学内居于主流地位, 并且在指导或规范实际的认知 (尤其是高阶认知) 研究中取得了丰硕的成果, 但多年来亦受到里里外外的各种批评和挑战。

新近, 最为激进的挑战当属以“4E”作为标识的认知观, 它主张认知在基本方面并非为表征-计算, 而是具身的 (embodied) 、嵌入的 (embedded) 、延展的 (extended) 和生成的 (enactive) (即4E) 。这一纲领的倡导者在具体主张上并不一致, 但都强调身体、环境和行动等因素在心智活动中所担当的重要角色, 甚至认为这种角色是构成性的。容易看出, 在“4E”中, 前三个E所涉指的主要是身体因素和环境因素, 而对于认知计算主义者来说, 将这两个因素纳入自身的概念框架其实并没有什么障碍。这是因为, 从根本上说, 认知就是认知主体与认知对象之间的关系, 而认知主体总是借助 (有机体的) 身体加以实现, 认知对象也总是处于一定的环境中, 这样, 便没有明显的理由来论证:可通过强调身体和环境的作用而否定内在的心智表征和计算。因此, 这种新认知观想对认知计算主义构成真正的挑战, 就需要强化“生成” (enaction) 或行动在认知中的作用。事实的确如此。目前, 在“4E”标识下已经凸显的主张, 一是生成主义 (enactivism) , 另一就是认知实用主义 (cognitive pragmatism) 。两者的哲学来源不同, 但均将行动作为认知 (特别是知觉) 的核心基础或更为根本的因素。

生成主义的思想主要出自现象学。在经典的现象学看来, 身体是体验的各种可能性之基础, 认知主体通过其身体在情景中的活动产生周围的世界。上世纪90年代初, 瓦莱拉 (F.J.Varela) 等人将现象学的观念引到对于生命和心智的理解, 并首先使用了“生成”这一概念, 以期为认知科学的研究开辟出一条新进路——生成主义。生成主义者认为:“认知不是由前给予的心智对前给予世界的表征, 而是在处于世界中的存在者实施的各种行动之历史的基础上对世界和心智的制作 (enactment) ”。[1]也就是说, 认知主体并非被动地接收来自环境的信息, 然后将这些信息转换成内在表征, 而是通过行动实现与环境的互动, 参与意义的发生, 以致认知 (或体验) 是由他们如何行动所形成, 或者说通过他们的行动创造自己的经验。由此可见, 在生成主义的主张中, 相对于认知, 行动处于更为核心或根本的地位。

认知实用主义则更为直接地提出认知的行动导向主张, 口号式的表述为“认知基本上是行动的预期 (anticipation) ”, [2]或“行动是认知活动的核心”。[3]从思想来源上说, 这种强调行动在认知中的居先和核心地位的观念, 根植于经典实用主义者的学说中, 因为他们主张思想的内容或意义取决于人们所采取的行动。所以, 在当代认知科学中, 以这种观念作为指导思想的研究进路称作“实用主义转向” (pragmatic turn) 。[4]

虽然生成主义和认知实用主义在思想来源和表述上存在一些差异, 但两者在基本观点方面是一致的, 即均认为:认知不应被理解为有机体被动地获得世界模型并加以表征的能力或过程, 而是在环境中通过行动生成世界的过程。更直接一点说, 有机体在世界中有效的具身行动实际上构成其知觉, 并进而成为认知的根基。鉴于此, 以下将生成主义和认知实用主义统称为基于行动的认知观。

如今, 这种基于行动的认知观在认知科学、智能机器人学和心智哲学等中获得了不少人的支持, 且被认作一种可以取代认知的表征-计算观的新范式。在传统的认知科学中, 认知被视为获取和加工信息的过程, 而信息则是关于认知对象的表征内容。运用这些内容, 认知主体不仅可以达到对于世界的理解, 而且能够规划、决策进而指导行动, 因此, 认知居先于行动, 是行动的前提。与此相对照, 依据基于行动的认知观, 行动对于认知而言才是核心的, 于是, 认知与行动的关系便倒转过来, 后者成为前者的先导和前提。由此看来, 在理解认知与行动之间的关系上, 基于行动的认知观的确发生了“哥白尼式”的革命。

然而, 在这种基于行动的认知观中, 却存在着一些基本问题尚待澄清和解决。首先遇到的问题是, 当新认知观的拥护者在运用“行动”概念时, 通常并没有对其含义作出较为清晰的界定或阐释:有时指身体活动, 有时指大脑中的感觉运动 (sensorimotor) ;有时指单纯的物理运动, 有时又包含心智成分。有些支持这种认知观的认知科学家援引哲学百科全书中的行动条目, 而这一概念是对日常和哲学用语中的行动的刻画, 且本身存在着歧义, 故能否充当一个科学概念就打上了问号。 ([4], p.204) 其二, 由于所使用的行动概念本身并不清楚, 故当用于分析它与其他概念之间的关系, 特别是谈论行动与认知之间的关系, 就难以确定究竟属于何种关系, 比如是因果关系呢还是构成关系。其三, 即使对于以上两个问题给出较为明确的回答, 仍然可以进一步发问:基于行动的认知观是否真的对认知计算主义实现了“革命”, 抑或仅仅是对后者的补充或扩展?

以下, 我们将通过对所涉基本概念进行梳理和阐释, 着重探究:如果行动要成为认知研究中的科学概念, 究竟应该将其置于怎样的概念关系中进行考察?并在此基础上, 通过分析行动与认知之间的关系, 论证“基于行动的认知观并没有对认知计算主义构成实质性的挑战”。

二、相关概念的刻画

为了探究认知与行动之间的关系, 我们首先须对其中所涉的认知、知识、行动和行为等概念进行必要的界定和阐释。

直观地, 认知是认知主体获取关于对象的知识并达到理解的心智活动, 其中包括知觉、构想、推理、记忆、判断和评价等环节。在这种直观的界定中, 存在着须进一步说明的三个方面。其一, 由于认知是关于某些对象 (物质的或概念的) 且在于获得对象的知识, 故必然包括认知主体和认知对象。而认知主体总是实现于某种物理系统, 认知对象也总是处于一定的环境中, 因而, 主张认知是具身的和情景依赖的, 不见得有多少新颖或特别之处。只是在传统认识论和认知科学中, 人们更多地从抽象的层面探究主体与对象之间的关系, 或更关注认知主体内部的各个环节。其二, 认知是获取知识或运用现存知识生成新知识, 故在对认知含义的理解中, 自然包含着知识这一概念。我们认为, 在认知研究中, 将知识与认知联系起来加以分析更为可取, 因为动态地看, 知识恰是认知过程的产物。当我们知觉、思考、操作或评价某个对象时, 我们就在从事认知活动并产生知识。这样, 认知与知识形成了概念对, 每个的含义内在地嵌入在对应体之中。其三, 认知意味着“谁知道什么”, 但问题是, 这里的“谁”究竟是指谁, 即谁能充当认知的拥有者或主体?常识中, 人们倾向于用“脑”或“身体”这样的概念来称呼认知的拥有者。然而, “脑”和“身体”是模糊的日常用词, 比如, 当问脑有多少重时, 已预设了它是一个物理概念, 而说脑在思考, 则预设了其指的是心智, 属于心智概念。可见, 为了科学地理解认知的内涵和认知与行动的关系, 有必要在认知过程与它们的物理实现 (physical realization) 之间作出区分。

虽然每个人几乎每天都在展开各种各样的行动, 但要给“行动”概念一个恰当的界定或给出合适的阐释却很不容易。直觉上, 行动不同于行为, 后者更一般地是指身体或其部分在环境中的动作 (输出) , 这种动作并不一定有意为之, 而前者则指有意所做的事;也就是说, 如果一个人所实施的动作是无意的, 比如打个哈欠, 通常并不认定为行动。困难在于, 这里的“有意”具有很大的模糊性, 在行动哲学和行动科学中至今仍是一个颇具争议的概念。

不过, 撇开纠缠于某个概念的单独定义, 行动一般涉指两个基本方面:一是行动的发生总是伴随着身体 (整体或某个部分) 的某种物理运动, 也就是说, 有行动就有身体的物理运动;二是行动意味着是有意的, 或者说是由目的和预期驱动的, 因而包含着心智 (或心理) 成分。基于这样的考虑, 可以看出, 对于行动概念, 存在着三种相区分的界定和类别归属。其一, 行动是指在环境中身体作为物理系统的运动。虽然表观上行动具有心智属性, 但如果坚持彻底或取消的物理主义, 这种心智因素可以消除, 所以, 归根结底, 它是一个属于物理类的概念。其二, 行动不同于物理运动, 与后者相区分的正是“有意”和“预期”等心智属性, 而这些属性并不能归化为物理属性, 物理运动仅仅是心智过程的实现。因此, 行动实质上是一个属于心智类的概念。其三, 行动既包含物理运动也包含心智因素, 故它是一个具有复合结构的混合概念, 或者说, 既属于物理类又属于心智类。

日常生活乃至哲学和科学中, 人们倾向于对不同语境下的行动采用不同的理解。在一些生成主义者那里, 所谓行动总强调其具身性, 通常用“具身行动”来表达有机体的身体对环境的作用。[5]因此, 他们的行动概念似乎更接近于上述第一种情况, 只是因为“身体”概念的含糊性, 物理运动这一因素被掩盖了。当代英美分析哲学中, 不少哲学家认为, 一个人的行动总是基于愿望和信念, 或再加上意图。在这种阐释中, 愿望、信念和意图属于心智类的概念, 这样, 就概念类别的一致性而言, 相关的行动应当归属第二种类别。在当代的行动科学中, 一种较普遍的看法是:“行动能被看作是依赖于内外因素的身体运动并指向一个预期的目标状态”。[6]其中, “身体运动”指的是物理因素, 而“预期的目标状态”则包含心智因素, 因而, 这里的行动是一个混合概念。

现在的问题为:当我们谈论与认知的关系时, 所涉的“行动”概念究竟属于哪个类别?较为明显的是, 如果把行动仅仅理解或归结为物理运动, 则似乎与认知概念失去了语义上的联系, 因为除非将认知也归结为物理概念, 否则会造成范畴混淆。这样, 我们首先将第一种类别排除。那么, 余下的两种情况, 我们究竟应该选择哪一种?

三、理解认知的视角

为了回答上述问题, 我们有必要事先确定:当谈论认知现象时, 其承担者究竟是指什么?也就是前面提到的, 究竟谁能充当认知的拥有者或主体?

这里, 我们需要一个基本的出发点。这个出发点既包含本体论的承诺, 又是一个方法论原则, 就是:假定只存在着一个实在世界, 而对于它, 概念化的方式可以多样。在人类认识世界的过程中, 对于同一个存在物, 特别是复杂的存在物, 一般来说, 采用多种概念化的方式既必要也有用。这样, 对于一个实体及其行为, 我们就可以采用多种认识策略。不同的概念化方式在粗粒度和价值 (认知和实用) 等方面通常不尽相同, 而保证它们之间相关联的约束条件就是随附或实现。例如, 当我们面对一尊由泥团所塑成的塑像时, 首先可认定有一个存在物, 然后, 既可将其看作物理系统 (泥团) , 也可看作艺术品 (塑像) 。两者之间的关系则为:塑像随附于泥团, 或者说塑像由泥团所实现。这是两种概念化实体的方式, 而本体论上却只承诺一个存在物, 故两种方式是对同一实在的不同刻画。

类似地, 我们可以对“脑”采用不同的概念化方式。日常生活中, 当我们问这个人的脑有多重?实际上是将脑看作了一个物理系统, 而当说他的脑在思考, 则预设了其为心智系统。这并不意味着这个人头上顶着两个不同的存在物, 而是, 我们首先需要认定脑是一个存在物。在此基础上, 既可将它看作一个物理系统, 这样就能在物理科学的概念框架下来考察它的物理组成、属性和过程, 也可将它看作一个心智 (或认知) 系统, 于是便可以运用认知科学的概念框架来考察它的心智组成、属性和过程。1至于心智系统与物理系统之间则是随附或实现的关系, 即心智系统随附于物理系统或物理系统实现心智系统。

基于上述分析可以认定, 就认知现象而言, 它的承担者便是心智系统。这样, 当我们试图探究认知现象时, 存在着两个基本的视角。一是从心智系统与物理系统之间的随附关系出发, 去探寻认知现象的物理实现条件。2当代认知神经科学基于的正是这一视角, 其基本任务是弄清认知现象与神经生理基质之间的关联 (实现关系) 。比如, 人们可以研究:当一个人在知觉某个外部对象或思考某个数学问题时, 他的神经 (物理) 系统中所对应的物理过程是什么。显然, 从科学上看, 这种研究具有十分重要的认知价值和实用价值, 因为通过确定认知过程的物理实现, 就有可能找到它们之间相对应的关联模式, 并借助这种模式来认定、改变或控制某种认知过程。然而, 随附并非还原, 一旦将“脑”概念化为物理系统, 我们就只能描述或谈论物理现象, 而归于心智系统的认知现象在物理的概念系统中便不复存在。因此, 要描述并还原地解释认知现象, 尤其是认知的内容, 沿着这个视角似乎走不通。

另一个视角是直接探索心智系统的属性和过程等认知现象。这样, 我们先要阐明究竟什么样的一个系统可称为心智系统。对此, 认知科学和哲学中均没有一个公认的规定。一般而言, 心智系统是指处于环境中的这样一个存在物, 它“在试图满足其目标的过程中运用信息”。[7]这表明, 心智系统是一类特殊的信息系统, 而信息是其基本的构成单元。在环境中, 所有的高等动物为了达到目标和生存运用环境提供的信息, 故它们可以看作是心智系统 (可简称心智) ;而我们目前所使用的计算机虽然也是信息系统, 却由于不是为其本身的目标和生存而运用信息, 故并不是心智系统。3基于这样的理解, 描述和解释认知现象的任务就须在关于心智系统的概念框架内展开。

那么, 在具体认知研究中, 我们究竟应该采用哪个概念化的视角?简单地说, 这取决于我们研究的目的和提问的方式。例如, 如果我们想知道什么是一个“信念”的物理实现 (神经基质) , 则就应选择第一个视角;但如果想理解该“信念”的内容或意义, 则选择第二个视角是合适的。

回到我们关注的问题上来。如果我们是想理解行动与认知的关系, 那就应选择第二个视角。这是因为, 行动不仅包含“有意”成分, 而且总是与愿望、信念等心智属性相连接, 故并不是一个物理概念 (运动是行动的物理实现) 。一旦作了这样的选择, 我们所谈论的行动就被纳入关于心智系统的概念框架中, 也就能以此为出发点分析行动与认知之间的关系。

四、行动导向的认知

从系统的角度看, 心智系统的基本组元是信息, 而构成系统的功能单位则是体现和加工信息的属性或过程, 包括认知、非认知的心智 (如情绪) 和行动等。这样, 一旦我们选择了第二个视角, 也就是直接审视心智系统本身, 便存在着研究认知的两条基本进路:一条是探索认知属性或过程、非认知的心智属性或过程和行动之间具有规律性的联系;4另一条是探索构成认知属性或过程、非认知的心智属性或过程和行动的更低层次的统一基础。需要注意的是, 这两条进路所涉指的研究对象之间的关系并不是随附或实现, 而是构成系统的整体与部分之间形成的层次关系, 因而与前面区分两个视角的概念化方式不同。

可以看出, 第一条进路中, 我们能够探究认知与行动之间的关系, 这样, 基于行动的认知观也就定位于此。在分析哲学和经典认知科学内, 行动是需要由认知过程或知识来解释的经验现象。前已提及, 不少哲学家和认知科学家认为, 一个人 (自主体) 的行动总是基于某种理由, 而构成理由的是两个基本要素, 即愿望和信念, 或加上意图。例如, 当一个人产生想吃快餐的愿望, 并且拥有不远的街角处有家实惠的快餐店的信念, 这样就可以说明他去这家店的行动。在这种阐释中, 认知和知识的概念并没有直接呈现, 但愿望是以某些认知为基础的 (如知道快餐可吃) , 信念在一定条件下就是知识, 故分析行动实际上依赖于认知和知识。因此, 相对于行动而言, 认知或知识显得更为根本。而正如我们已指出, 对于基于行动的认知观而言, 认知与行动的关系恰好倒转过来, 行动才是解释和理解认知现象的基本要素。也就是说, 相对于认知而言, 行动才更为根本。这种根本性的含义为:不仅认知的目的是为了行动, 而且认知的起点和过程都受到行动的左右。在激进的生成主义者那里, 这种左右并非是一种因果关系而是构成关系, 也就是说, 离开了行动这一必要的构成性要素 (constitutive ingredient) , 认知 (尤其是知觉) 过程便不会发生。[8]

至于认知与行动的关系究竟是因果的还是构成的, 学术界发生了激烈的争论。目前, 大多数人倾向于认为, 除非对行动或构成这两个概念赋予特别的含义, 不然的话, 认知与行动的关系就是因果性的。根据这里我们对基于行动的认知观的定位, 则可以清楚地看到, 认知与行动发生在同一层次上, 因此, 两者之间的关系理当是因果关系, 而不是构成关系。

具体地说, 对于一个心智系统, 认知与行动之间可以形成具有双向作用的三种基本环路。

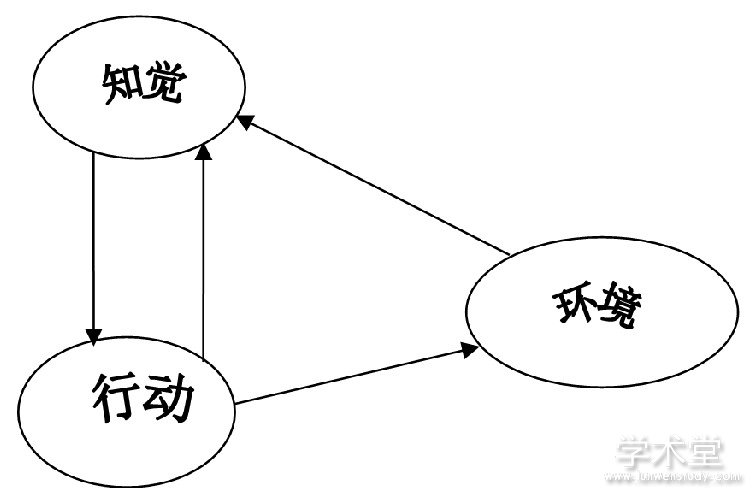

图1 行动-知觉之环

当一个有机体对环境进行直接知觉时, 其作为心智系统的行动, 一方面可通过物理实现对环境产生作用, 从而影响输入的感知信息, 另一方面还可通过心智内部对知觉过程施加作用, 影响知觉对内容的选择和加工, 而这正是知觉知识和一些技能知识的来源。可以看出, 在这一环路中, 不仅行动影响知觉, 而且知觉也会影响行动。但相对于知觉而言, 行动往往起着积极主动的作用, 因而强调行动在认知 (知觉) 过程中的核心地位或根本性具有合理性。

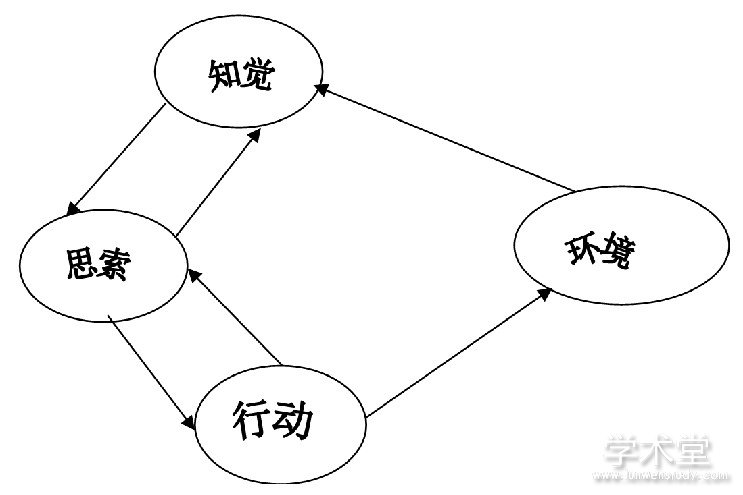

图2 行动-思索-知觉之环:

对于人而言, 在许多情况下, 对环境中对象的认知要比行动-知觉之环更为复杂。这种复杂性表现在:在行动与知觉之间存在着思索 (cogitation) 这一环节。这里的思索包括着与知觉经验相关联的概念和命题的生成、推理、记忆等认知过程, 是概念或命题知识的主要来源;同时, 所生成的或通过学习获得的概念或命题知识, 又能成为采取行动和怎样行动的理由。这样, 虽然从个体发展的角度看, 归根结底, 行动在其中所起的作用或许更为根本, 但在具体的过程中, 究竟哪个环节更为重要或孰先孰后就难以断定。实际上, 对于这样一个复杂的动态之环, 作一种固定刻板的断定不见得有什么意义。由此看来, 在这种情况下, 基于行动的认知观并没有多少革命性和特殊价值可言。

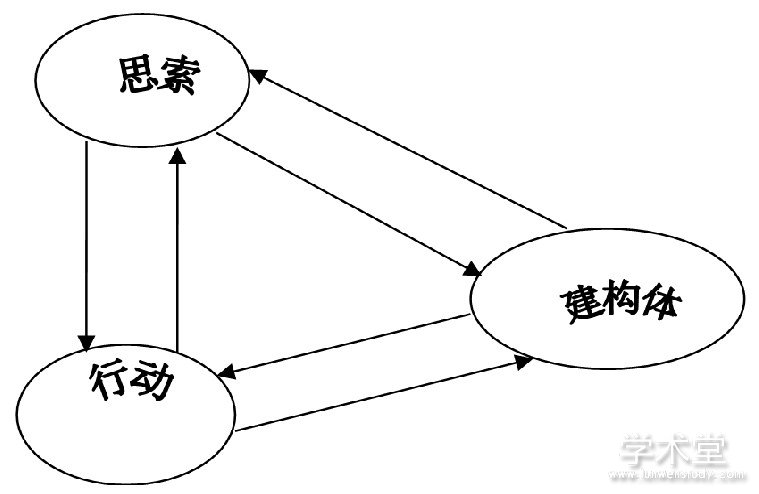

图3 行动-思索之环

在这种情况下, 认知的对象并非是环境中的物理客体, 而是在思索过程中生成的建构体 (construct) , 如纯数学的对象。在人类的知识体系中, 这是纯粹概念知识的来源, 包括纯数学、逻辑学、部分哲学以及神学知识等。通常, 这些知识的产生和辩护是纯粹思索的结果, 而与知觉经验无关, 于是, 行动与思索形成了互动的关系。由此产生的问题是:这里的行动似乎与身体的物理实现和输出并没有直接的关联, 因此, 除非将抽象概念的建构也看作一种行动, 否则, 基于行动的认知观便无法说明这种情形下的认知过程。事实上, 在当今主张行动导向的认知研究中, 这种建构和辩护抽象知识的过程被认作是一种特殊的行动, 即心智行动 (mental action) 。

可以看出, 将行动概念扩展到包括心智行动, 固然能让基于行动的认知观显得自圆其说, 但也从一个侧面印证了我们的观点, 即在探究认知与行动之间的关系时, 行动是一个归属心智系统的概念。由此看来, 如果基于行动的认知观要成为具有说服力和解释力的主张, 就应将行动作为一个特殊的非认知的心智概念来对待。在此基础上, 我们还可以对这一行动概念的成分作进一步分析。比如说, 对于一个心智系统而言, 构成行动的要素包括预期、探索性的推理和建构体的生成等心智要素。这样, 对于主张基于行动的认知观的人来说, 一个基本的任务是要用经验和理论来论证, 这些构成行动的要素对于认知来说是根本性的。

这里, 值得指出的是, 基于第二条进路, 我们也可为认知计算主义作出恰当的定位。对认知计算主义者而言, 认知现象、非认知的心智现象和行动等的低层基础是信息和信息加工 (即计算) , 因而能够给予这些现象统一的解释。例如, 在行动-思索-知觉之环中, 知觉是对来自环境的本体信息进行识别的过程, 思索是加工和辩护信息的过程, 而行动则是信息的控制和输出, 这样, 就实现了用计算的观点统一地对认知和行动加以解释。特别是, 运用信息或计算观可以理解为什么行动对于认知是根本的。这是因为, 在所述的三个环路中, 信息的控制 (即行动) 对于信息的识别、操作和记录具有决定性的作用。

可以看出, 由于基于行动的认知观和认知计算主义是在不同的层次上探究和理解认知现象, 故两者实质上是相容的。也就是说, 主张行动导向的认知, 并不见得就要否定或抛弃认知计算主义。事实上, 在当代认知科学中, 共享编码理论就提供了这样一个体现相容性的具体范例。

五、进一步的问题

以上, 我们分析和论证了:如果要探究认知与行动的关系, 那么, 行动就应视作一个特殊的非认知的心智概念, 并可据此来确定行动在认知中所处的地位和角色。然而, 这种对行动概念的处理方式会让不少人感到迷惑, 因为直观上, 行动总是伴随着身体或身体局部的物理运动。于是, 一些认知研究者无法接受将行动作为一个心智概念来理解, 而认定它是一个既包含心智因素又包含物理因素的混合概念, 即为一个由心智系统和物理系统所共享的概念。

我们认为, 倘若只是在日常语言中使用, 一个含义模糊的行动概念可以通过一定的语境来确认其究竟意指心智方面还是物理方面, 或者兼有两个方面。但是, 假如行动要成为认知理论中的科学概念, 甚至成为一个起核心作用的基本概念, 则这样的二义用法就显得不恰当了。这里, 衡量是否恰当的基本判据是:在科学理论的概念系统中, 一个基本概念需要满足指称的确定性和概念之间语义的一致性原则。

指称的确定性要求一个概念在相同概念系统中保持指称对象的同一。这样, 在描述心智现象的概念系统中, 行动的指称就是对象的心智方面而非物理实现, 但一个混合的行动概念容易造成指称的不确定性。进而, 一个概念的语义不仅取决于指称, 还取决于所处上下文中与其相关联的其他概念。因此, 如果一个概念分属两个不同类型的概念系统, 那就无法保持语义的一致性或相容性。就行动而言, 倘若其既属于关于心智的概念系统, 又属于关于物理的概念系统, 则就会造成语义的含糊和不一致。显然, 对一个科学概念来说, 这是应该排除的。退一步, 如果允许行动概念既包括心智因素也包括物理因素, 那就表明其并不是一个基本概念。这样, 当需说明行动对于认知的根本性时, 由于其本身还须用更基本的因素来阐释, 结果, 说明和论证的力度就大为削弱。鉴于此, 我们认为, 将一个混合的行动概念作为认知研究的基本概念并不合适。

那么, 究竟是否有可能对行动所涉的心智和物理这两个因素统一地处理, 从而给出一个语义上自洽的行动概念呢?我们认为, 这种可能性是存在的, 但前提是要有一个看待实在世界的新视角。在第三部分中, 我们主张对于脑这样的存在物, 可采取两种概念化方式, 即或看作心智系统或看作物理系统, 并且两者之间存在随附或实现关系。这样, 我们可以将行动理解为心智过程, 而其又随附于物理系统的物理过程。我们也已指出, 心智系统在更基础的层次上由信息构成。这样, 如果假设物理系统在更基础的层次上也是信息的, 那就有可能形成一种看待行动的新视角, 即用信息或计算来统一地解释行动。

事实上, 一种将物理世界看作信息系统的新实在观已经出现, 它就是本体论上的广义计算主义。根据这种计算主义, 实在世界实质上是计算的。这里, 计算即是信息加工或变换, 两者形成了含义相互规定的概念对。这种广义计算主义已经成为当代科学和技术中一种重要且扩展着的科学思潮, 尤其是当量子现象乃至时空本性也运用计算或信息来加以阐释时, 其所获得的科学支撑便显得越来越有力。[9]因此, 如果我们采用实在世界的计算或信息观, 就能实现对心智现象和物理现象的统一阐释, 那么, 也就能自然地消除行动概念的这种二义性。当然, 究竟如何运用计算主义的思想来达到这一目标, 尚待进一步探究。

参考文献:

[1]Varela, F.J., Thompson, E., Rosch, E.The Embodied Mind:Cognitive Science and Human Experience[M].Cambridge:MIT Press, 1992, 9.

[2]Ma?a?tta?nen, P.Mind in Action:Experience and Embodied Cognition in Pragmatism[M].Cham:Springer, 2015, 4.

[3]让-米歇尔·怀尔.认知实用主义问题[J].哲学分析, 2016, 7 (3) :111-134.

[4]Andreas, K.E.'Where’s the Action?The Pragmatic Turn in Cognitive Science'[J].Trends in Cognitive Sciences, 2013, 17 (5) :203, 204.

[6]Stewart, J., Gapenne, O., Ezequiel, A.D.P.Enaction:Toward a New Paradigm for Cognitive Science[M].Cambridge:MIT Press, 2010, vii.

[7]Prinz, W., Beisert, B., Herwig, A.Action Science:Foundation of an Emerging Discipline[M].Cambridge:MIT Press, 2013, 5.

[8]Dietrich, E.'Representation'[A], Thagard, P. (Ed) .Philosophy of Psychology and Cognitive Science[C], Amsterdam:North Holland, 2007, 5.

[9]Peter, F.D.'Implications of Action-oriented Paradigm Shifts in Cognitive Science'[A], Andreas, K.E. (Ed) The Pragmatic Turn:Toward Action-oriented Views in Cognitive Science[C], Cambridge:MIT Press, 2015, 336.

[10]郦全民.计算与实在--当代计算主义思潮剖析[J].哲学研究, 2006, (3) :83-84.

注释:

1 显然, 心智现象不仅仅与脑相关, 但为方便起见, 这里只用“脑”来指代涉及心智的存在物。

2 这里的“物理”是广义的, 不仅在物理学意义上使用, 也包括生物学意义上的神经生理。

3 特别地, 人的心智系统是具有运用符号语言和具有意识等特性的信息系统。

4 严格地说, 行动是一个特殊的非认知的心智概念, 但为了便于讨论问题, 这里将其单列出来。

风险社会中,风险认知的研究一直是风险沟通的主要议题之一。近年来,随着各种新兴技术的出现,公众对新技术带来的后果充满越来越多的质疑和恐惧。公众对新技术的风险认知不再局限于单向的专家向公众传播知识,随着社会复杂化和文化多元化的发展,...

当代认知计算主义(以下简称计算主义)的基本观点是:认知过程原则上可被理解为图灵可计算函数的算法执行过程。显然这一观点必须在图灵可计算函数的意义被澄清之后才能确立,因而很多人将它看作一个非常时髦、充满技术性元素的新思潮,认为它是由现代技术文...

在历史上,有关科学心理和科学思维风格、类型、样式一类的问题,曾经为一些哲学家和科学家所探讨。在当代,随着认知科学、认知风格(Cogni-tiveStyle)理论的发展,人们越来越清楚地看到,过去常见之于文学艺术和个性心理测评当中的风格,也...

一、引言作为行动者与决策者,我们在现实生活中时刻都在进行着各种决策活动,并在此基础上得到实现某个具体的行动目标的相关策略或计划。我们可以通过自己的思考决定晚餐吃什么,也可以通过自己的思考决定应该报考哪所大学。可以说,现实生活中的决策是面...

自创生进路中对自主性的强调, 与生成主义对结构耦合和感觉运动交互的强调存在张力, 前者常常被理解为操作闭合, 即一切活动都发生在自创生系统之内, 这似乎与延展心灵论题很难协调。...

1邦格技术哲学在中国的传播邦格(BungeM.)是加拿大着名技术哲学家,创立了科学唯物主义的思想体系。邦格用形式化的方法在八条公理的基础上构造了一系列的定义、定理和假设,从而建构起一个从物理、化学、生物、思维系统到社会和技术系统的庞大科学哲学体...

根据柏拉图的定义,知识由确证、真、信念(jus-tified,true,belief)三要素构成。自1963年葛梯尔问题(GettierProblem)出现以来,当代知识论学者都把焦点集中在确证这个要素上,长期忽视对信念要素的研究,而信念是知识论无法回避的问题。...

不同的认知主体之间固然存在认知分歧,但是这些分歧之间并非不可沟通调和,而在求知欲的驱策下,认知主体拥有共同构建一个更有前景的认知规范的动力,因此也为构建认识论形而上学提供了契机。...