摘 要: 由于权衡论证中同时包含了正反两方面的理由, 它通常被解读为对应着一种“通过对正反两方面理由加以权衡而得出结论”的证成机制, 并由此而被视作一种独特的逻辑论证类型。当前对于权衡论证进行逻辑重构的主要方式, 是强调反面理由的逻辑功能, 并通过增加“平衡考虑前提”来还原其中的权衡机制。然而, 这一做法轻率地预设了反面理由必定是论证的前提 (或其组成部分) , 但却缺乏与此相应的理论支持和经验证据, 同时还会导致对于论证者的不宽容解读。而且, 平衡考虑前提也只刻画了正反面理由在证明力权重上的强弱对比, 而忽略了不同类型理由之间可能存在更为复杂的逻辑关联。因此, 要对权衡论证做出恰当的逻辑重构, 还需要在经验层面上更准确地揭示论证者的真实交际意图, 并在理论层面上更全面地拓展关于理由及其互动方式的相关研究。

关键词: 权衡论证; 非形式逻辑; 逻辑重构; 交际意图; 论证类型;

近年来, 权衡论证成为非形式逻辑和当代论证理论领域的一个重要议题, 得到了持续的关注与探讨。“权衡论证”这一概念特指真实论证实践中的一种特定论证方式, 即, 在论证某一观点时, 我们有时会既给出支持该观点成立的“正面理由” (positive reasons) , 同时也提及影响该观点成立的“反面理由” (counterconsiderations) 。其中, 引述正面理由无疑是为了表明该观点的成立合理而正当, 而提及反面理由则是试图说明该观点的成立还经得住考验和质疑。与此相应, 这一论证方式通常也被称为“正反论证” (pro and con argument) 或者“平衡考虑论证” (balance of considerations argument) 。

在现实生活中, 相比于仅提供正面理由的论证方式, 权衡论证不仅显得独特, 而且还通常能取得较好的说服效果 (1) 1。进而, 如何才能清晰阐明在权衡论证中所涉及的特定证成机制, 则成为了当前学界探讨该论证的一个核心议题。时至今日, 已有诸多学者尝试从不同的理论进路 (如逻辑学、论辩术和修辞学) 来对权衡论证的机制和结构加以解析, 并且其不同见解之间还形成了持续不断的理论争议 (1) 2。本文重点关注近年来非形式逻辑学者对于权衡论证加以逻辑重构的理论方法, 该方法体现了当前学界从逻辑学视角解析权衡论证机制的代表性思路。通过对其最新理论进展的分析和反思, 本文试图揭示这一重构方法所存在的三个亟待解决的理论问题, 并进而对其合理性和可能发展加以探讨。

一、“权衡论证”的涵义

虽然权衡论证是一种常见的论证实践形态, 但当代论证学界对它的理论关注和探讨, 却是源于道德哲学家威尔曼 (C.Wellman) 的《挑战与回应:伦理学中的证成》 (1971) 一书。在该书中, 威尔曼认为道德论证通常对应着一种新的论证类型———“联导论证” (conductive argument) , 其特征在于“论证的前提和结论都只与一个特定个例 (individual case) 相关, 而不涉及任何与其他个例相关的信息, 同时, 论证得出结论的方式也是非决定性地 (non-conclusively) ”[1]52。在此基础上, 威尔曼进一步区分了联导论证的不同模式 (pattern) , 并把“权衡论证”明确作为了该类论证的第三种模式:

联导论证的第三种模式是这样一种论证方式:其结论是同时从正面理由和反面理由中得出的。在此种论证模式当中, 既给出了与结论相关的正面理由, 也包含了与之相关的反面理由。……[例如]尽管你家草坪需要修剪了, 但你还是应该带你儿子去看电影, 因为那部电影非常适合小孩, 而且明天就要下线了。[1]57

在威尔曼看来, 上例中“你应该带你儿子去看电影”这一结论, 就是在同时考虑“那部电影非常适合小孩”和“那部电影明天就要下线了”这两个正面理由以及“你家草坪需要修剪了”这一反面理由之后, 进而以一种非必然的方式得出的。同时, 由于联导论证在信息内容上仅涉及单一个例, 并且其推论方式又不具有必然性, 所以, 威尔曼明确提出它是一种既非演绎又非归纳的全新论证类型。到上个世纪80年代时, 威尔曼关于联导论证的这些看法, 正好契合了当时非形式逻辑学者探讨“论证类型学” (topology of argument) 的理论旨趣。因此, 他的理论工作很快就经由戈维尔 (T.Govier) 的引介3, 从而得到了论证学界的积极关注和讨论。随后, “权衡论证”也逐渐成为了当代论证研究中的一个重要主题。

一直以来, 非形式逻辑学者针对权衡论证展开了大量探讨, 并力图表明权衡论证是“一类被忽略的可废止论证 (defeasible argument) ”, 它与“类比论证”一样, 都是 (演绎与归纳之外的) “第三类论证”的典型样本 (3) 4。他们坚持认为, 权衡论证的特征就在于:其结论的合理性是通过对正反两方面理由的比较和权衡而得出的, 换言之, 是因为正面理由对结论的支持力强于反面理由对结论的破坏力, 从而最终得出了结论。基于此, 非形式逻辑学者进一步提出, 在权衡论证中体现着一种非常独特的证成机制, 并展现出相对复杂的论证结构, 因而, 在对权衡论证进行分析与评价时, 我们无疑也需要发展全新的方法和理论。

二、权衡论证的机制及其逻辑重构

在许多非形式逻辑学者看来, 权衡论证中之所以会明确包含正反两方面的理由, 就是为了表明结论的合理性是经由权衡而得到, 因为正面理由能够胜过反面理由, 从而保证了结论在存在反面理由的情况下仍然成立。由此, 他们认为, 要恰当地阐明权衡论证的逻辑结构, 无疑就需要对其中这一特定的“权衡机制” (weighing and balancing) 作出准确刻画和合理重构。

从其表达形态来看, 权衡论证中反面理由的提及总是通过使用“尽管”、“纵使”这类转折性关联词来实现的。从语法上而言, 此类关联词的应用虽然体现着对于反面理由的明确“承认”和某种“让步”, 但是, 它同时也强调着一种非常明显的意义“转折”。更明确来说, 在权衡论证中使用“尽管”、“纵使”这类转折性关联词来引导反面理由, 这正表明论证者在明确降低反面理由的重要性, 从而, 也暗示出他认为正面理由对结论的支持力要强于反面理由对结论的破坏力。基于这一语用分析, 诸多非形式逻辑学者认为, 权衡论证的此种特定建构方式也就表明在该论证中实际上还存在着一个代表这一强弱对比关系的特殊前提———“平衡考虑前提” (on-balance premise) 。由此, 通过补充平衡考虑前提来对权衡论证加以重构, 也即成为了当前非形式逻辑学者解析权衡论证机制的一种代表性进路。

布莱尔 (J.A.Blair) 曾给出过这一重构方式的最简单版本:

前提1:理由a, b, c, …支持结论p

前提2:理由w, x, y, …支持结论并非p

前提3:理由a, b, c, …强于理由w, x, y, … (或者, 情况相反)

所以,

结论:p (或者并非p) [2]124

其中, “前提3”正是被补充出来的“平衡考虑前提”, 它旨在明确揭示正面理由与反面理由之间的强弱关系。当然, 同样是采取补充平衡考虑前提的重构方式, 也有学者对权衡论证的结构进行了更为复杂的解读。比如, 汉森 (H.Hansen) 就认为, 权衡论证实际上是包含着两个子论证的复合论证, 其逻辑结构为:

子论证1:

前提1:理由1 (支持结论K) 。

……

前提n:理由n (支持结论K) 。

前提n+1:理由1到n的组合整体上强于反面理由CC1, CC2, …CCn的组合。

所以,

结论:尽管有CC1, CC2, …CCn, p仍然成立。

子论证2:

前提:尽管有CC1, CC2, …CCn, p仍然成立。

所以,

结论:p成立。[3]39

在此种结构模式当中, 虽然权衡论证包含了一个子论证来得出一个过渡性结论, 但“前提n+1”无疑也是被补充的“平衡考虑前提”。显而易见, 前述这些重构方式都是将平衡考虑前提作为了权衡论证的一个“省略前提” (missing/unstated premise) , 并通过对其加以明确表述和补充, 从而来还原在原论证中所涉及的一个权衡机制。更具体来看, 虽然权衡论证在表现形态上只是同时提及了正面和反面理由, 但在重构时所增加的平衡考虑前提, 则清晰展现出正反两方面理由被加以衡量之后所得到的那个结果 (正面理由强于反面理由) , 而这无疑也就明确揭示出, 得出该结果的那个权衡过程是真实存在和必不可少的。由此而言, 可以说通过补充平衡考虑前提来重构权衡论证的方式, 既能够巧妙而有效地还原出一个经由权衡来证成结论的机制, 而且还具有某种理论上的直观性和简明性。

然而, 对于权衡论证作此种方式的逻辑重构, 也会带来一些理论问题。比如, 这一重构方式显然是直接把反面理由作为了论证“前提” (或前提的组成部分) 。而这一做法明显是反直觉的, 因为它与我们一直以来对于“前提”的通行界定方式 (即, 前提是那些能够支持结论成立的理由) 相冲突。由此而言, 这一重构方式实际上要求着变更传统的“前提”定义, 并且甚至还可能由此导致修改“论证”概念本身。但是, 这两个概念都是论证理论研究中最为基本的核心概念, 因而, 此种变更与修改是否必要或得当, 以及由之所带来的理论后果能否接受, 也即成为了一个分歧严重的理论议题。当然, 由此我们亦能发现, 采取上述方式对权衡论证所作的逻辑重构, 其实在更深层的意义上依赖于一个基本的理论预设, 那就是反面理由在权衡论证中承担着前提的功能, 它与结论的证成具有直接的逻辑关联。因而, 上述权衡论证重构方式是否恰当, 很大程度上也即取决于这一理论预设具有多大程度的合理性。

三、反面理由的功能

一般而言, 在建构论证时, 我们实际上可以用不同的方式来引入反面理由, 进而, 当某个反面理由出现在论证中时, 它也完全可能具有不同的功能。从认识论角度而言, 在证成一个观点时去考虑那些与之相关的反面理由, 更多是为了要对它们加以检视, 甚至是为了对它们作出明确的反驳。因而, 在很多情况下, 我们在论述观点时去提及反面理由, 是为了要对其合理性和相关性加以批判性讨论。然而, 在权衡论证中我们却使用了一种非常特殊的方式来提及反面理由, 即, 它们都是由“尽管”、“纵使”这类关联词来加以引述的:一方面, 反面理由仅仅是被简单地提及, 而完全没有对其作任何进一步的分析和反驳;另一方面, 通过这些特定关联词, 反面理由被直接与正面理由并列在一起, 并进而形成一个明显的转折关系。

严格而言, 从权衡论证的这一特殊表达方式当中, 我们并不能明确得出反面理由承担了论证“前提”的逻辑功能。正如斯洛克·亨克曼斯 (A.F.Snoeck Henkemans) 所言, 在不同的语境中, 以“尽管”、“纵使”这类关联词所引导的从句可能会具有不一样的作用, 比如, 它可以只是被用来提及某个命题, 以表示言说者对其有所知晓, 或者, 它也可以被用来表示该命题的证明力得到了言说者的承认[4]143~153。与此相关, 汉森曾经做过一个更为全面的理论概述———在他看来, 针对权衡论证中反面理由可能具有的不同功能, 我们甚至可以形成六种不同的理论假设[3]35~40: (1) 反面理由是论证的前提; (2) 反面理由是论证的背景知识; (3) 反面理由是对于论证结论所作的限定 (qualification) ; (4) 反面理由是某个证明结论不成立的论证 (a counter-argument) 的前提; (5) 反面理由是某个与结论相关的考虑因素; (6) 反面理由对应着在“平衡考虑前提”当中被推翻的内容。

显然, 作为六种不尽相同的竞争性假设, 它们在理论上各有其优势和弊端。当前一些解析权衡论证机制的不同理论, 也正是奠基在这些不同的假设之上。然而, 要准确揭示权衡论证中反面理由的真实功能, 并不能简单地依赖于理论的假设。相反, 只有借助相关的语用分析和经验证据, 才能探明论证者提及反面理由的交际意图。如前所析, 反面理由在权衡论证中是由“尽管”、“纵使”这类关联词来加以引述的, 此种表达方式既明确承认了反面理由的合法性, 又隐含着反面理由弱于正面理由的不均衡对比关系。这不仅构造出正反面理由之间的一种鲜明对比, 而且还使得双方在重要性上也形成一个明显落差。换言之, 正面理由的价值得到了特别的强调, 而反面理由的意义则显得并不足道。进而, 此种表达方式就能够传递出一个非常明确的“会话含义” (conversational implicature) , 即, “这些反面理由都得到过考虑, 并且已经被正面理由所推翻 (outweighed) ”[5]247。

与此相应, 当这一特殊会话含义被论证的听众所接收时, 它就能够对论证本身的说服效果形成实际影响。更明确而言, 当听众知道论证者已经同时考虑过了正反两方面因素之后, 他会觉得论证者的结论就变得更为客观和可靠了。同样, 当听众被告知正面理由胜过了反面理由时, 他会认为结论的得出也变得更有说服力了。因此, 论证者之所以会以“尽管”、“纵使”这类关联词来提及反面理由, 其真实交际意图可能并不是要为论证增加前提或提供背景知识, 而是为了通过明确传递该种会话含义, 从而来更好地达到说服听众的目的。换言之, 对于权衡论证中反面理由的功能而言, 还存在着另外一种新的理论假设, 那就是反面理由并不是用以证成结论的逻辑依据, 而是为了增加说服效果而采取的表达策略。

而通过相应的经验研究可以发现, 此种理论假设似乎更为符合真实论证实践中人们对于权衡论证模式的理解和认知。因为对于权衡论证的听众而言, 他们通常会认为论证者提及反面理由就是为了让自己的论证显得更为全面和客观, 或者, 是为了运用“以退为进”的修辞手法来强调正面理由的作用和效果, 再或者, 则是为了使论证在表述上显得更为缓和, 以减少听众对于论证的反对态度[6]6~8。由此可见, 事实上权衡论证中的反面理由很少被人们理解为是论证的前提 (或其组成部分) , 因而其真实功能可能与结论的证成并没有直接的关联。若以此观之, 那么对于前述那种“通过补充平衡考虑前提来对权衡论证进行逻辑重构”的方式, 我们就不能不对其恰当性和合理性有所质疑。因为就其所基于的那个理论假设而言, 由于缺乏强有力的经验证据支持, 因而它不仅与其他竞争性假设相比并无优势, 而且甚至还可能本身就并不成立。

四、理由的逻辑

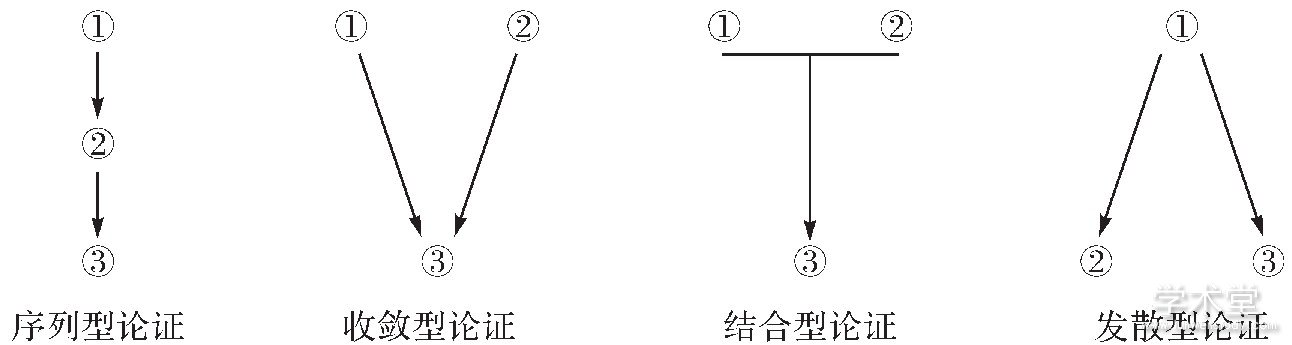

实际上, 除了其理论假设的合理性存疑之外, 将平衡考虑前提作为权衡论证省略前提的做法也是具有误导性的。质言之, 纵使权衡论证中所引述的反面理由确实承担着前提的功能, 通过补充一个“平衡考虑前提”来重构其中的“权衡机制”, 这其实也是将正反面理由之间的逻辑关联进行了过于简单化的处理。一般而言, 理由是我们判定信念或行动是否具有合理性的根据。在现实论证中, 我们既可以用单个理由来直接支持结论, 也可以用多个理由来共同得出结论。进而, 当运用多个理由来共同得出结论时, 这些理由之间的逻辑关联也会展现出多样的形态和方式。其实, 非形式逻辑学者在发展论证分析的“树形图” (tree diagram) 方法时, 就曾对同一论证中多个理由间的相互关联进行过探讨, 并将之区分为四种基本类型:

(图1)

显而易见, 这一区分只关注了论证中的支持性理由, 并且也仅限于展示这些理由在支持结论的方式上的结构关系。可是, 权衡论证中却既涉及支持性 (正面) 理由, 还包括反对性 (反面) 理由。而且, 仅仅揭示不同理由对结论的支持方式及其相互关联, 也并不能对正反理由之间的“权衡机制”做出明确说明, 因为在后者中更为重要的因素是正反面理由各自的权重 (weight) , 以及它们之间在支持力上的增强和削弱关系。换言之, 在理由之间的权衡, 将涉及到各种类型理由之间更为复杂的互动关系, 对它的阐明需要更为系统和全面的逻辑分析。有鉴于此, 我们就会发现, 单纯以“平衡考虑前提”来还原正反面理由之间的权衡机制, 这无疑是对于理由间逻辑关联的一种片面简化, 因为这一做法仅是以一种最便捷的方式刻画了正反面理由在权重上的强弱对比, 但却未能考虑到两者在支持力上可能具有的复杂关联。

借助当前可废止推理研究领域中的一个理论区分, 我们就能对上述看法加以进一步的阐明。在探讨论证之间的击败关系时, 普洛克 (J.Pollock) 就曾提出, 对一个可废止论证的攻击可以表现为两种不同的方式:其一, 是对论证结论加以攻击, 表明该论证所要证成的主张其实无法成立;其二, 是对论证中所用到的推理加以攻击, 以削弱该论证中前提对于结论的支持力。他将前者称为“反驳” (rebutting defeater) , 而将后者称为“削弱” (undercutting defeaters) [7]452~454。虽然普洛克的这一区分所针对的是“论证”之间的攻击关系, 但它同样可以适用于讨论“理由”之间的互动关系, 因为从一般意义上而言, 正面理由对于结论构成支持, 这就形成了一个特定的论证, 而反面理由显然也就构成了对于该论证的某种攻击。借用之前威尔曼的例子来看, 正面理由“那部电影非常适合小孩, 而且明天就要下线了”明显支持着结论“你应该带你儿子去看电影”。而对于该论证而言, 反面理由“你家草坪需要修剪了”则构成了一种“反驳”式的攻击, 因为该理由直接支持着结论的否定, 从而试图表明结论不应成立。与之不同, 我们也可以设想存在着另外一个反面理由, “我不确定你儿子喜欢看的电影是不是和大多数小孩一样”。而该理由则构成了一种“削弱”式的攻击, 因为它并不是支持着结论的否定, 而是挑战了在“那部电影非常适合小孩”这一理由与结论 (“你应该带你儿子去看电影”) 之间所形成的支持关系, 从而试图削弱该正面理由的支持力。

当我们对于正反面理由之间的逻辑关联做出上述区分之后, 就能发现“平衡考虑前提” (“理由a, b, c, …强于理由w, x, y, …”) 所能刻画的仅仅是反面理由作为“反驳”式攻击的情形。因为当反面理由直接支持着结论的否定时, 在正反面理由之间进行权衡, 也就是对于正面理由 (集) 和反面理由 (集) 所各自具有的证明力权重加以对比, 以进而判定它们之间的强弱胜负关系。然而, 对于反面理由作为“削弱”式攻击的情形而言, 平衡考虑前提却并不适用。因为当反面理由是在破坏正面理由与结论间的支持关系时, 正反面理由之间也就不再是简单的竞争性关系。更明确而言, “理由”这个概念其实是相对的, 某个事实或信念A能成其为一个理由, 它必定是针对某个特定对象B (信念、行动或抉择) 而言的, 即, “A是B的一个理由”。进而, 这一理由本身的相对性就决定了理由自身的证明力权重也是相对的, 即, “A作为B的一个理由时, 具有权重k”。由此而言, 只有在针对同一对象的不同理由之间, 才可能进行权重的对比。相反, 对于针对不同对象的两个理由而言, 它们并不具有可比性, 因而, 若去谈论其中一个“强于”或“胜过”另一个, 这无疑是不适当的。比如, 说“那部电影明天就要下线了”这个理由强于“你家草坪需要修剪了”这个理由, 所以“你应该带你儿子去看电影”, 这听上去恰当而合理。但如果说“那部电影非常适合小孩”这个理由胜过了“我不确定你儿子喜欢看的电影是不是和大多数小孩一样”这个理由, 所以“你应该带你儿子去看电影”, 这或多或少是反直觉的, 并且也在很大程度上是误导性的。

虽然权衡论证中总是以“尽管”、“纵使”这类关联词来引述反面理由, 但是这一种特殊的提及方式却并没有对于反面理由的类型作出严格的限定。换言之, 权衡论证中的反面理由既可能对应着一种反驳式的攻击, 也可能对应着一种削弱式的攻击 (“那部电影非常适合小孩, 而且明天就要下线了, 尽管我不太确定你儿子喜欢看的电影是不是和大多数小孩一样, 但你还是应该带你儿子去看看那部电影”) 。由此而言, 单纯通过补充“平衡考虑前提”来对所有权衡论证进行同样方式的逻辑重构, 这显然失之偏颇。相反, 我们要准确揭示权衡论证中正反面理由之间的权衡机制, 无疑还需要对理由之间复杂多样的逻辑关联具有更全面和充分的认识。

五、宽容原则

上述分析实际上表明, 对于权衡论证的逻辑重构而言, 试图通过补充平衡考虑前提来还原一种经由权衡而得出结论的证成方式, 这一做法在“逻辑”上是不充分的。不仅如此, 如若将其置于当代论证分析理论的论域中来加以检视, 我们还会发现, 这一方法在很大程度上也不符合论证“重构”的一般性要求。更明确而言, 对于权衡论证作此种重构会违反“宽容原则” (Principle of Charity) , 因为它最终导致了一种对论证者的不宽容解读。

事实上, 正是通过突破既往的“规范性 (prescriptive) ”研究视角, 并进而开启关于论证实践的“描述性 (descriptive) ”探究, 当代论证理论才得以复兴和发展起来。随之, “论证分析” (argument analysis) 也即成为当代论证研究的一个重要领域, 它尤其注重发展恰当的理论与方法, 来对现实生活中的论证进行客观的描述和解析。与此相应, 论证的识别 (identification) 、解释 (interpretation) 与重构 (reconstruction) 则成为其中最主要的理论议题。在诸多论证学者看来, 对于论证进行重构应当符合两个最基本的要求。其一, 是要避免将论证重构转换成了论证“建构” (construction) 。简言之, 对于一个真实论证的重构, 需要尽可能忠实地还原论证者本人所实际做出的那个论证, 而不能随意地对之进行加工或改变, 否则, 我们通过重构所得到的那个论证, 就不再是原本所要分析的那个论证, 而是由我们自己重新建构起来的一个新论证。其二, 论证的重构也应当满足“宽容原则”, 即, 在因语境线索不清楚而导致了多种可能的解释方式时, 我们应当避免选择那些会使得论证者显得不理性的解释方式。换言之, 我们应当将论证者预设为是和自己同等理性的个体, 从而尽可能地对其理性能力和言语行为都加以宽容、厚道的解读 (1) 5。

与此相关, 一个论证在重构时是否需要补充某个省略前提, 这首先取决于论证者是否确实使用了该前提, 却又没有明确将其表述出来。但是, 论证者对于所用前提的省略也并不是随意的, 因为真实生活中的论证行为也是一种交际行为, 所以它同样需要受到交际原则的约束。若由此观之, 我们就会发现, 通过补充平衡考虑前提来对权衡论证加以重构, 这一做法其实展现着某种反常之处。一方面, 这一重构方式明确将平衡考虑前提当作了省略前提, 从而也即预设了论证者真实使用了它来作为其证成结论的一个理由。换言之, 在此种重构方式之下, 我们假定了论证者确实是经由对正反面理由加以对比, 并清晰判定了“正面理由胜过反面理由”之后, 从而最后得出了结论。而另一方面, 就权衡论证的实际表现形态来看, 论证者又只是借助了极其简单的语言表达手段, 以其会话含义来间接地暗示出“正面理由胜过反面理由”这一权衡结果, 而且, 对于在正反面之间进行比较与权衡的那个具体方式与过程, 他也没有给出任何直接的说明。从中, 我们无疑可以发现某种在理论分析假设与论证现实形态之间所存在的冲突情形。

更明确来看, 上述补充平衡考虑前提的重构方式要能成立, 也即意味着论证者明确意图建构和表达一个以“权衡”作为其特定方式的论证来证明结论, 但是, 在实际表述该论证时, 他却又故意地省略了对与“权衡”相关的关键前提作出明确的表述。然而, 如果这一解析是正确的, 那么它也等同于是说论证者在违反最为基本的交际准则。比如, 格赖斯 (H.P.Grice) 就曾提出, 一个交际活动要能够得以顺利进行并成功达到沟通的目的, 那么不同的参与方都必须相互配合, 共同遵守“会话合作原则” (Cooperative Principle) :“在参与交谈的过程中, 要使自己每一次所说的话, 都能够符合该交谈的公认目的或进展方向”[8]26。若进一步借鉴格赖斯关于会话合作原则的细致区分, 可以发现论证者的前述做法无疑是在刻意违反交际会话中“量的准则” (the maxim of quantity) , 因为他在表达一个论证时竟然故意将该论证中所包含的最为重要、最必不可少的信息加以了省略。除此以外, 从认识论的角度来看, 论证者的这一做法还将向其听众展现出某种理智上的轻慢、甚至是一种不负责任的认知态度, 因为他在明确承认反面理由存在和具有正当性的同时, 却又立即在不提供任何所持依据的情况下, 就直接判定了反面理由相对较弱, 并进而完全否定了它对于结论的证明力价值。由此, 我们不难发现, 从权衡论证的真实表达形态来看, 将“平衡考虑前提”作为其省略前提的做法, 无疑显得过于轻率。而且, 这一做法实际上也未能适当地满足当代论证分析理论中关于论证重构的基本要求, 因为它将导致一种对于论证者的不宽容解读, 从而使其成为了一个不合格的交际主体和一个不称职的理性思考者。

六、结语

权衡论证是真实生活中的一种重要论证模式, 它常常被应用于伦理、政治、法律等诸多领域当中。如何恰当地说明权衡论证中为什么会同时包括正面和反面理由, 并准确地解析其中所涉及的特殊证成方式, 这确实是当前论证研究中一个颇具挑战性的理论议题。非形式逻辑学者认为, 权衡论证的结论是在正反面理由之间加以比较和权衡而得出, 因而, 他们试图通过“补充平衡考虑前提”的方式来还原其中的权衡机制。然而, 这一逻辑重构方式简单预设了反面理由一定承担着论证“前提”的功能, 却并没有为这一理论假设提供充分的语用和经验证据。同时, 其中对于“平衡考虑前提”所作的理解和界定, 也忽略了正反面理由之间可能存在的不同类型的逻辑关联。此外, 这一重构方法也将导致论证者不当地违反交际准则, 从而并不符合论证重构中宽容原则的要求。由此而言, 当前非形式逻辑学者对于权衡论证进行逻辑重构的理论尝试还并不成功, 它依然面临着亟待解决的理论难题。而正如本文探讨所揭示的, 要进一步发展一种令人满意的逻辑重构方法, 这既需要在经验研究的层面上更准确揭示论证者在权衡论证中提及反面理由的真实交际意图, 也需要在理论研究的层面上更系统地探讨不同理由之间多种多样的互动方式。当然, 权衡论证的逻辑重构所对应的这一理论困境, 也可能意味着对它的分析应当适时地突破逻辑学的理论视角。实际上, 真实论证实践所展现的复杂形态, 也要求着我们充分利用论辩术、修辞学、交际理论等不同理论进路的方法和洞见。就权衡论证而言, 其中“尽管”、“纵使”这类转折性关联词的应用, 所对应的正是一种非常特殊的语言表达手段和修辞技巧。因此, 权衡论证的独特之处可能并不在于其中有反面理由的出现, 而是在于反面理由在其中以一种非常特殊的方式出现。换言之, 对于权衡论证的解析, 我们也可以弱化对于反面理由的逻辑解读, 并转而采取语言学和修辞学的分析视角。通过关注其中反面理由的特定表达方式及其交际效果, 我们同样也能对权衡论证的特性和机制作出一种恰当说明 (1) 6。

参考文献

[1] Carl Wellman.Challenge and Response:Justification in Ethics[M].London and Amsterdam:Southern Illinois University Press, 1971.

[2] J. Anthony Blair.A Defense of Conduction:A Reply to Adler[J].Argumentation, 2016, 30 (2) .

[3] Harold Valentine Hansen.Notes on balance-of-consideration arguments[M]//J.Anthony Blair, Ralph H.Johnson (eds.) .Conductive Arguments:An Overlooked Type of Defeasible Reasoning.London:College Publications, 2011.

[4] A.F.Snoeck Henkemans.Analysing complex argumentation[M].Amsterdam:SicSat, 1992.

[5] Jonathan Adler.Are Conductive Arguments Possible?[J].Argumentation, 2013, 27 (3) .

[6] Xie Yun.Conductive argument as a mode of strategic maneuvering[J].Informal Logic, 2017, 37 (1) .

[7] John L.Pollock.Defeasible Reasoning[M]//Jonathan E.Adler, Lance J.Rips (eds.) .Reasoning:Studies of Human Inference and Its Foundations.Cambridge:Cambridge University Press, 2008.

[8] Paul Grice.Studies in the Way of Words[M].Cambridge, Mass:Harvard University Press, 1989.

注释

1 在当代传播学领域, 尤其是其中关于双向信息 (two-sided message) 的经验研究, 对于权衡论证的说服效果有更为充分的揭示。可参见D.O’Keefe:“How to handle opposing arguments in persuasive messages:a meta-analytic review of the effects of one-sided and two-sided messages”, in M. Roloff (ed.) .Communication Yearbook 22, Sage Publications, 1999, pp.209-249.

2 关于权衡论证的最新理论争议, 可参见H. Wohlrapp, “Conductive argument:a misleading model for the analysis of pro-and contra-argumentation”, in J.A.Blair&R.H. Johnson (Eds.) , Conductive Arguments:An Overlooked Type of Defeasible Reasoning, College Publications, 2011, pp.210-223;K. Possin, “The myth of conductive arguments”, Inquiry:Critical Thinking across the disciplines, 27 (3) , 2012, pp.29-33;J.E.Adler, “Are conductive arguments possible?”, Argumentation, 27 (3) , 2013, pp.245-257以及J.A.Blair, “A defense of conduction:a reply to Adler”, Argumentation, 30 (2) , 2016, pp.109-128.

3 参见T.Govier, “Carl Wellman’s Challenge and Response”, Informal Logic Newsletter, 2 (2) , 1979, pp.10-15.

4 与此相关的理论探讨和代表性成果, 可参见T.Govier, Problems in Argument Analysis and Evaluation, Foris Publications, 1987;J.A.Blair&R.H.Johnson (Eds.) , Conductive Arguments:An Overlooked Type of Defeasible Reasoning, College Publications, 2011.

5 在当代论证理论领域中, 对于论证重构与解释中的“宽容原则”曾有过大量的探讨, 主要可参见Johnson, R.H., “Charity begins at home”, Informal Logic Newsletter, 3 (3) , 1980, pp.4-9;Govier, T., “Uncharitable thoughts about charity”, Informal Logic Newsletter, 4 (1) , 1981, pp.5-6;Adler, J.E., “Why be charitable?”, Informal Logic Newsletter, 4 (2) , 1981, pp.15-16;Govier, T., “A new approach to charity”, in Problems in argument analysis and evaluation, Foris, 1987, pp.133-158;Adler, J.E., “Charity, interpretation, fallacy”, Philosophy and Rhetoric, 29 (4) , 1996, pp.329-343;Lewiński, M., “The Paradox of Charity”, Informal Logic, 32 (4) , 2012, pp.403-439.

6 在此方向上的一个理论尝试可参见Y.Xie, “Conductive argument as a mode of strategic maneuvering”, Informal Logic, 37 (1) , 2017, pp.2-22.

引言查尔斯汉布林(CharlesLeonardHamblin,1922--1985)是澳大利亚哲学家和计算机学家,墨尔本大学哲学硕士。早年间他主要从事计算机科学和人工智能方面的研究,后来开始转向论辩哲学的研究。20世纪70年代出版《谬误》一书,书中对传统谬误理论,尤其...

在《新修辞学》 (1969) 中, 佩雷尔曼 (Chaim Perelman) 认为, “证明 (proof) ”一词具有两种含义:一是指主要在数学领域中使用的演证 (demonstration) ;二是指主要在人文科学领域中使用的论证 (argumentation) (1) 。...

第1章汉布林非形式逻辑思想的理论渊源汉布林的非形式逻辑思想主要包括汉布林的谬误理论和汉布林的论证理论。在汉布林谬误理论和论证理论形成之前,传统逻辑学者们就谬误问题提出各种观点,在逻辑学界比较有影响力的观点有:亚里士多德谬误理论、怀特莱的...

第3章汉布林非形式逻辑思想的影响汉布林的非形式逻辑思想为后来逻辑学者在谬误和论证方面的研究指明了新的研究方向。后来的逻辑学者在汉布林形式论辩术基础之上继续研究谬误,沃尔顿提出了新的谬误评价法,爱默伦和荷罗顿道斯特提出了语用论辩术.汉布林...

2.3汉布林非形式逻辑思想的主要内容和构成关系。汉布林的非形式逻辑思想由汉布林的谬误论和汉布林的论证理论构成,汉布林的谬误论主要体现在汉布林的形式论辩术中。汉布林在对传统谬误和传统论证理论进行批判研究后,得出我们改变没有关于谬误的理论和传统...

以亚里士多德的形式逻辑为基础的数理逻辑理论本身已经得到比较充分的发展。而且以数理逻辑为基础的其他现代逻辑分支都相继出现,并被广泛地研究与应用。我们把这些逻辑都称为形式演绎逻辑FDL。FDL是目前占主导地位的逻辑。但是对FDL作为分析和评估论证...

非形式逻辑本质上不是反形式逻辑的, 而只是反对把演绎有效性作为唯一的评估方法, 将两者对立起来的观点曲解了非形式逻辑兴起的本意, 反形式主义论题亦是不成立的, 它必然会导向稻草人谬误。...

适当地了解和掌握非形式谬误则有助于增加写作中的论证力度。文章基于高中生议论文中常见的论证问题, 提出在高中议论文教学中需要重点研究的非形式谬误, 并提供相关的教学策略。...

摘要汉布林的非形式逻辑思想主要包括谬误论和论证理论。汉布林批判了传统谬误理论,从论辩的角度研究谬误,提出以承诺库为核心的形式论辩术.汉布林认为传统论证理论的缺点在于将论证和蕴含等同。针对传统论证理论的不足,汉布林建立了基于接受的论证系统,...