(二)病理性互联网使用与社会支持交互

1. 病理组与正常组社会支持差异检验

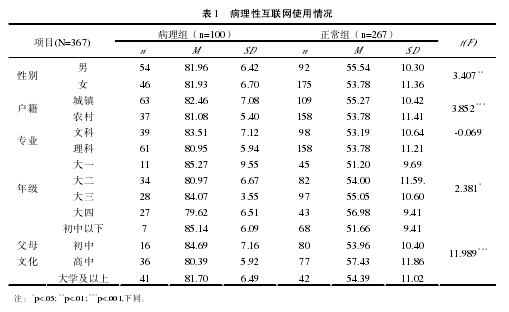

通过比较病理组和正常组被试在社会支持方面的差异,可以得出,在主观支持、支持利用度和社会支持总分三个方面都有极其显着差异,客观支持也有 95%水平的差异,见表 3.

2. 病理性互联网使用与社会支持各维度相关

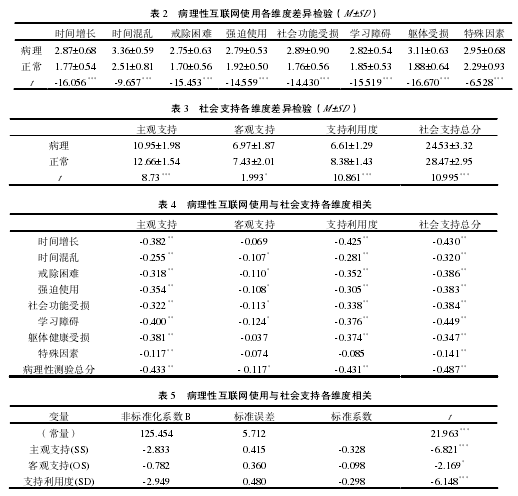

通过病理性互联网使用七个维度及一个特殊因素与社会支持各因子及总分的相关分析,得到如下各相关系数,见表 4.

3. 社会支持对大学生病理性互联网使用的回归分析

为了进一步探讨社会支持对大学生病理性互联网的影响作用,本研究采用回归分析方法。先通过建立散点图以及正态分布分析确定数据属于正态分布,而后进行线性回归分析,结果如表 5 所示。

我们发现,以病理性互联网使用总分作为因变量,社会支持各因子与其成负相关,且三个因子均进入回归方程。其中,主观支持和支持利用度这两个因子有极其显着的作用,且系数较大,而客观支持这一因子虽然也有一定的影响作用,但是其系数很小,故影响力度相对较小。

根据以上数据结果,可建立以社会支持为自变量,病理性互联网使用总分为因变量的回归方程为:

P=125.454-0.328*SS-0.098*OS-0.298*SD

三、分析与讨论

(一)大学生病理性互联网使用典型特征

通过问卷测试、分组比较,我们发现户籍所在地在城镇、父母文化程度相对高的大学生有更明显的病理性互联网使用倾向。我们猜测可能有两个原因导致这一现象。一是城镇大学生较农村大学生更早接触互联网,网络使用时间更长,依赖程度就更高。二是父母文化程度越高,在社会中所担任的责任越大,对于孩子的家庭教育就容易忽视,更多的是通过经济物质方面来弥补,情感支持较弱,因此大学生通过网络使用来满足自身情感需要,也易导致病理性互联网使用倾向的出现。其次,在性别差异上,男生具有更明显的病理性互联网使用倾向,这可以从男女生性格特点和对于互联网使用的用途来加以进一步分析。

再次,在不同年级中也有一定程度的差异。大一、大三年级病例组得分要明显高于大二、大四年级,这可能与不同年级的课程安排及学习工作任务相关。

(二)社会支持对病理性互联网使用的影响

根据病理组和正常组社会支持各因子得分及总分有显着差异,说明主观支持、客观支持和支持利用度对病理性互联网使用倾向均有重要影响。进一步探索到病理性互联网使用的各个维度,发现社会支持各因子与病理性互联网使用倾向有显着负相关。其中,社会支持总分和主观支持对所有维度及特殊因素均有极显着的相关;支持利用度除了与特殊因素的相关不显着外,其他各维度均极为显着。相对来说,客观支持对病理性互联网使用倾向的影响相对较弱。因此,我们推测大学生自身对社会支持的认知是影响其社会支持感的重要因素,而这种社会支持感会更加显着的影响到大学生是否会出现病理性互联网使用倾向。并且,通过回归方程的建立,能数量化的看出主观支持、客观支持与支持利用度对病理性互联网使用倾向的影响,这对于日后关于病理性互联网使用的预测、预防以及干预、治疗都具有非常重要的意义。

(三)深入研究建议

本研究证实,社会支持对大学生病理性互联网使用具有非常重要的影响,社会支持程度高者,尤其是主观支持及支持利用度高者会大大降低其产生病理性互联网使用倾向的风险。因此,从这一研究结论入手,我们可以从理论上构建由社会支持缺乏而可能出现病理性互联网使用的大学生的干预模型,并加以验证。具体可根据大学生心理健康跟踪档案,及时发现社会支持方面存在缺陷的大学生,采用团体辅导、学校心理健康理论课程、心理健康实践活动等多种形式,以提高大学生社会支持感为目的,帮助大学生树立对社会支持的正确认知,从而预防病理性互联网使用倾向的出现。而已经出现该使用倾向的大学生,也可以通过分析病理性成因,从而进行针对性干预治疗。

四、结论

城镇学生比农村学生,高文化程度父母比低文化程度父母,男生比女生具有更高病理性互联网使用倾向,大学生病理性互联网使用有其典型特征,与社会支持之间存在显着负相关,即社会支持低的大学生更容易形成对网络的依赖。社会支持各因子及总分与病理性互联网使用总分之间存在负相关,且社会支持各因子对病理性互联网使用倾向具有一定程度的预测作用。

上述结论提示我们,是否可以通过在帮助大学生树立正确的社会支持认知来预防病理性互联网使用倾向的产生?如何建立社会支持对病理性互联网使用的干预模型呢?我们将会对这些问题做进一步的理论探讨和实证研究。

参考文献:

[1] 廖金生, 谭三勤, 李增庆, 等。 网络瘾概念与流行病学[J].临床精神医学杂志, 2006, 16(3): 168-169.

[2] GOLDBERG. Internet addiction disorder[EB/OL].

[3] DAVIS R A. cognitive-behavioral model of pathologicalinternet use (PIU)[J]. Computers in Human Behavior, 2001(17):187-195.

[4] 雷雳, 李宏利。 病理性使用互联网的界定与测量[J]. 心理科学进展, 2003(01): 74-78.

本案例中求助者因舍友关系不和而产生的紧张、焦虑情绪是由认知上存在的错误观念引起的。...

手机在一定程度上与报纸、广播、电视、网络互相结合、渗透、融合,俨然成为了一种“全媒体”,其高速发展深深地影响着当代人的生活,几近变革传统交往方式,大学生越来越适应手机媒体塑造的生活方式,对其依赖程度日益加深。...

一、问题提出随着3G和4G技术在中国的广泛应用,使得手机网络在社会公众中迅速普及,而大学生对新生事物有极强的好奇心又具备较强的学习能力,自然成为这一新事物的主要追随者,由此也带来了大学生人际交往的一系列变化。对此人们存在许多争议,在享受这一新...

近年来,校园悲剧接连发生,2004年马加爵杀人事件更是引起了不小的反响,事件的背后是对大学生心理健康教育的反思,大学生心理健康问题也越来越受到社会各界广泛的关注。在心理学领域,对大学生心理健康问题的研究已经成为主要的课题,心理学研究的主要内容...

在全方位迅速发展的互联网时代,由于未成年人还未建立起成熟的价值观、独立的人格,这种消极影响在未成年人身上表现得尤其明显。...

心理咨询持续四年时间跨越三个阶段, 来访者从严重的社交恐惧并伴有抑郁情绪, 发展为竞选大学社团社长、顺利游学海外, 并且在竞争异常激烈的专业跨校考取研究生资格, 顺利升学。...

心理危机(psychologicalcrisis)是指个体在遇到了突发事件或面临重大的挫折和困难时,当事人自己既不能回避又无法用自己的资源和应激方式来解决时所出现的心理反应。人们在遇到突发事件或者长期的心理压力时,都会面临心理危机的状况。特别是青年学生,由...

1研究背景及目的随着社会的发展,交往能力与人际关系受到越来越多大学生的重视,他们对人际交往有了更积极的看法和更迫切的要求。然而这样的大学生却只是少数,多数大学生难以正常与他人沟通交流,甚至不愿也不敢与人交流,日常活动范围寝室─教室-食堂三...

中国互联网络信息中心2015年2月发布的第35次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截止2014年12月,我国网民6.49亿,其中有55.7%的网民应用了网上购物。互联网的普及和深度应用为大学生进行网络购物提供了有利条件,使其逐渐成为了网络购物的一大主体。认...

伟大的哲学家亚里士多德说过能独自生活的人,不是野兽就是上帝。这句至理名言充分见证了人际关系的重要性。而对大学生而言,宿舍关系更是大学生四年大学生涯中最为主要的一种关系,它的好与坏直接影响到学生四年的学习和生活。因此,本论文就基于心理学的角...