国务院扶贫办 2013 年发布报告, 按 2011 年的贫困标准计算,中国农村有 8 249 万贫困人口,贫困发生率为 13%。消灭贫困是我国政府的一项浩大工程。从 20 世纪 90 年代起我国的扶贫模式由救济式转向开发式扶贫,其中人口迁移是开发式扶贫的重要方式之一。它是通过对生存环境恶劣的贫困农村人口实施异地搬迁, 根本改善其生存和发展环境。 本文以全国综合扶贫改革试点———湖北省恩施市龙凤镇为例, 对人口迁移存在的主要问题及政策取向进行初步探讨。

1、龙凤镇人口迁移存在的主要问题及原因

1.1 农村人口数量多,贫困人口比例高,人口迁移任务重

龙凤镇是一个以农业人口为主的乡镇。 农村经济主要以传统种植业、养殖业和劳务输出业为主,农产品多为初级产品,科技含量低,农民收入少。 据 2013 年统计数据显示,农民人均纯收入 5 005 元,比全州农民人均纯收入 5 235 元低 230 元,比全国农民人均纯收入 8 896 元低 3 891 元,其收入中打工收入占 70%以上;农民人均纯收入低于 2 300 元的贫困人口 23 020 人,贫困发生率 38.24%,比全州高 1.34 个百分点,比全国平均水平高出25.24 个百分点。

1.2 外出打工农民所占比例大 ,家庭 “老+小 ”特征 明显 ,人口迁移工作难度大

劳动力流动是劳动力为了获得更高的劳动报酬而在地区间、产业间、部门间、就业状态间、企业间乃至工作间的转移,它是劳动力商品化的结果,是劳动力追求价值最大化的直接表现。 我国农村劳动力向城市流动,第一产业劳动力向第二、三产业转移,一方面反映了我国农村剩余劳动力较多,要寻找出路,另一方面说明了农业的比较利益低,劳动力要向工业和服务业转移,以寻求利益最大化。 “人往高处走,水往低处流”,是人类社会经济发展的必然要求。

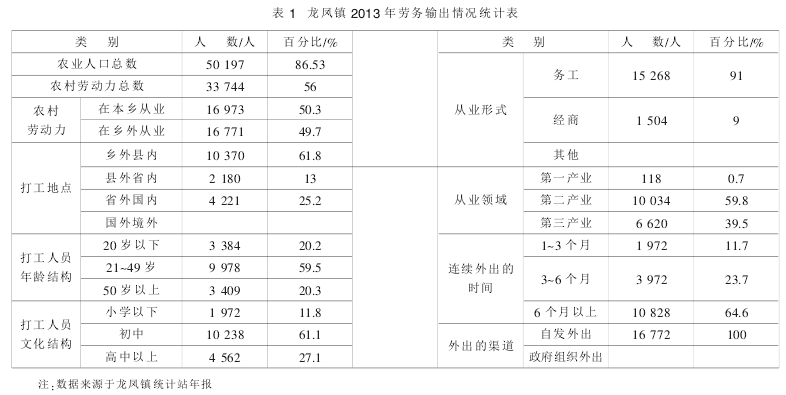

2013 年龙凤镇外出农村劳动力 16 771 人,占整个农业劳动力的 49.7%。 全镇留守儿童 269 人,留守妇女 116 人,留守老人325 人。 农业人口呈现出人数多、外出青壮年劳动力人口占比例高,家庭中“老+小”特征明显的特点。

从表 1 可以看出,在打工地点上,乡外县内所占比例最高,为 61.8%;在打工人员年龄结构上 21~49 岁比例最高,占 59.5%,说明外出务工人员大多数是青壮年劳动力; 在外出打工人员文化结构上,初中文化比例最高,占 61.1%,说明外出务工人员大多数从事的体力劳动; 在外出从业形式上, 以务工比例最高,占91%,说明外出务工人员大多数在工厂劳动;在外出时间上,6 个月以上所占比例最高,占 64.6%,说明外出务工人员大多数有稳定的职业和居所。

1.3 劳动力素质较低、技能水平弱,迁移后生存能力差

人口素质的高低是人口生存生活能力强弱的决定性因素。人口素质通常可以从人口受教育的年限上考察。

从表 2 可以看到龙凤镇文盲率占常住人口的 4.1%, 小学文化程度占 33.3%, 初中文化程度占 41.8%, 高中文化程度占14.1%,大学专科文化程度占 3.8%,大学本科文化程度占 2.7%,研究生文化程度占 0.06%。 可见,该镇 79.2%的人口文化程度都在初中及其以下,人口受教育程度普遍偏低。

2、贫困地区人口迁移的政策取向

扶贫是我国贫困地区各级政府的一项重要任务, 其目的是让我国千千万万的农村人口脱贫致富,走向共同富裕。 在政策取向上既要有短期措施,更要有长期战略。

2.1 分类与统一相结合,让贫困人口实行镇内镇外搬迁双向选择

人口迁移可以放在城镇化的层面上来思考, 更应该放在农民脱贫致富的角度来对待。 我们各级地方政府在想问题、作决策时不必局限在把迁移的人口放在本乡本土来设计和规划, 还应该放开思路, 让一部分已经离开本乡镇进入城市的打工者通过政府扶持进入城市落户。

2.2 注重教育,提高搬迁人口的文化素质和技能水平

脱贫致富,教育是基础,人才是根本,良好的基础教育和有针对性的职业培训是贫困人口“迁得出、留得住、能致富”的保证。

(1)从统一的角度讲,要建立优质的国民基础教育体系 。 要加大迁移地区教育投入的力度, 拓宽融资渠道, 建设规范的教室、校舍等硬件设施;要加强师资队伍建设,引进德才兼备的教育管理人才, 建立良好的教育软件设施; 要建立从幼儿园到小学、中学、职校等一套完整的教育培训基地。

(2)从分类的角度讲,要有针对性地进行职业技术培训 。 各级政府要结合当地产业发展,加强职业技术培训,让更多的劳动力在当地企业就业;要开展农业科技培训班,培养一批农业生产科技能手,以实现农业集约化生产,提高农业产业化水平和产出水平;还要开展劳务输出培训,提高劳动者在城市就业能力,让更多的农民实现镇外迁移和异地城镇化。

(3)要建立人才奖励政策。 贫困地区贫困的根本是人才缺乏。因此各级政府要制定政策,对农业实用技能人才、企业管理人才和专业技术人才进行奖励,鼓励当地涌现出更多的人才。

一、引言生育政策也称计划生育政策,是我国有关计划生育调节方面的法律法规、规章制度、单项政策等规范性文件的总称。从20世纪70年代起,我国开始执行以控制人口增长为目标的计划生育政策,人口规模快速增长的态势得到有效的控制。计划生育政策推行近四...

一、农村人口迁移的规模根据国家统计局2011年农民工调查监测报告显示,2011年全国农民工总量达到25,278万人,比上年增加1,055万人,增长4.4%。其中,外出农民工15,863万人,增加528万人,增长3.4%。住户中外出农民工12,584万人,比上年增加320万人...

1绪论1.1研究背景和意义。1.1.1研究背景。人口问题与其他社会问题紧密交织在一起,具有复杂性和综合性的特征。人的一生都生活在各种各样的社会关系中,家庭关系、经济关系、政治关系等都会对一个人的发展产生影响。人的各种社会关系的建构过程,人的经...

第3章辽宁省城镇化发展水平及人口迁移特点3.1辽宁省城镇化发展水平3.1.1辽宁省城乡人口状况根据上表3-1的数据可以看出,2010年辽宁省总人口近4375万人,其中城镇人口规模为27187963,占辽宁省人口比重62.15%;乡村人口为16558360,占比37.85%....

结论通过以上分析,可以得出我国计划生育制度在法治化过程中,一方面要改变政策主导的计划生育工作方式,通过限制公权力树立法治的权威,依法进行计划生育事业;另一方面需要找到实现计划生育目的与人权保护、社会公平的契合点,将计划生育工作纳入实质法...

第二章研究综述为了从宏观上把握有关生育意愿研究的基本情况,在中国知网-CNKI数据库以生育意愿为关键词搜索了2000年至2015年(2015年截止到10月份)的文献,共3428篇。从这将近16年的期刊发表趋势图(如图1所示)可知,国内学者多年来对生育...

摘要我国正处在城镇化高速发展期间,人口迁移的速度和规模都是史无前例的。而我国针对人口迁移所带来的各种问题,并未建立起完善的相配套的制度、措施进行应对。因此,如何规范、引导、促进人口迁移是解决目前我国城镇化进程中所面临的主要问题。本文先对...

一、问题与背景出生性别比是衡量人口性别结构的重要指标,在世界范围内,普遍认可的正常的出生性别比在105左右。资料显示,我国出生人口性别比持续偏高已三十余年,从1982年第三次人口普查时的107.63升至2004年121.2的历史最高纪录,之后,出生人口性别比一...

致谢转眼间研究生的学习生涯就要结束了,说实话真的舍不得。日趋临近的离校时间就在眼前,毕业论文的完成也随之进入了尾声。所完成的这一系列事情,一直都特别感谢老师以及身边的同学们、朋友们,是他们给我很多热情帮助,所以在这里请接受我诚挚的谢意。...

第5章城镇化进程中吉林省农村就业人口老龄化评价及其政策困境5.1城镇化进程中吉林省农村就业人口老龄化评价科学的评价吉林省农村就业人口老龄化情况及其影响具有十分重要的作用,考虑到单指标评价很难全面准确的评价农村就业人口老龄化问题,选取对农...