����ժ Ҫ����Ŀ�� ̽��ijҽԺ���ڿƼ������������������仯���ɡ����� ���ûع����������в�ѧ�о�������������ҽ�ƴ�ѧ���˽�ѧҽԺ���ڿ�2015��1��1����2019��12��31��20 849����Ժ���ߵļ�������������� סԺ���ߵ������Ƚϴ���Ҫ������56��73�ꡣǰ10λ�������Թ�����44.37%������ѭ��ȱѪ��38.25%������������ȱѪ������5.64%�����Գ�Ѫ��2.28%����ͷʹ������Ѫ������ͷʹ��ƫͷʹ��1.74%������Χ����1.29%������0.86%����ǰͥ���ܼ�����0.56%�������ʣ�������Դ�����ʡ����Է��������ʡ����������ʡ������������ʡ���Դ�����ʼ�����ԭ�������ʣ�0.45%����������0.36%�������Ի��ߵ��Թ������Գ�Ѫ������������Ů�Ի��ߣ���ѭ��ȱѪ��ͷʹ��ǰͥ���ܼ�����������Ů�Ի��ߣ������������ԣ�P<0.05�����Թ�������ѭ��ȱѪ����������ȱѪ������������������β�����ǰ3λ������������������Թ�������ѭ��ȱѪ�������������ƣ������������ԣ�P<0.05��������������������Թ������������������ԣ�P>0.05������������ȱѪ��������������Ӷ࣬��������������飬�����������ԣ�P<0.05�������ڵ�4λ�ļ����ڸ�������������ͬ��������Ϊͷʹ����������Ϊ�Գ�Ѫ�����������Գ�Ѫ�������������飬�����������ԣ�P<0.05�������������ڵ�5λ�ļ���Ϊ�Գ�Ѫ����������Ϊͷʹ����������ͷʹ�������������飬�����������ԣ�P<0.05������Ժ�����ڱ仯���Ʋ����ԣ����ڱ仯�������ԣ�������Ժ�����٣�ÿ��2�·�Ϊ��͡����� ��ͬ���䡢�Ա𡢼��ڵ����ڿƾ��弲��������ͬ��Ů�Ժ�ѭ��ȱѪ��ͷʹ��ǰͥ���ܼ��������������ԣ������Թ������Գ�Ѫ������������Ů�ԣ����Ӧ��ȡ������Ե�Ԥ����ʩ��

�����ؼ��ʣ������ڿƼ���; ��Ѫ�ܼ���; �Գ�Ѫ; �Թ���;

�������Ź�ҵ���������˿����仯���̵ļӿ죬�������������ʽ�IJ��ϸı䣬������Ҳ�����˱仯�����Դ�Ⱦ�Լ���Ϊ�����������ԷǴ�Ⱦ�Լ���ת����������Ѫѹ��������Ѫ�ܼ���������ϵͳ�����������С������ȡ������о��и��²��ʡ��������ʡ��߸�����[1,2]���ص㣬�����ߺ���������˾�ľ��ø��������й������з��α���2018��ָ�����ҹ������м��������б���ʽ������̬�ƣ������ֵ�����Ⱥ������������Ա�͵�����������Լ����ữ����[3]��סԺ���ߵ������Ϣ��Դ��ʵ�ɿ���������������ȷ����Ժ�Ǵ��������д����Ե�һ���ۺ���ҽԺ������������һ���������Ժʹ����ԡ���ʱ�˽���������ڿƲ��������ص㣬һ��������˽⼲�����ɱ仯�Ƿ��������������ͬ������һ��������˽������������������Ϊȷ������Ԥ���Ϳ��Ƶ��ص��Լ�������Ⱥ��סԺ���������ṩ�ο���������������Դ���Ż������ã����ҽ�Ʒ���������ˮƽ�����о�ͨ���ع������������в�ѧ�о��������Ա�Ժ���ڿ�5�������ε�סԺ�������з����������õ����ij�����������֣����ڸ��õ�����סԺ���ߵļ������ɣ���Чȷ������������Ԥ�����ƺ����Ƶ��ص㣬��ȷ��������ص�ͷ�չ�����ֱ������¡�

����1 �������뷽��

����1.1�� ������Դ

�����ռ���Ժ���ڿ�2015��1��1����2019��12��31�ճ�Ժ�����л��ߵIJ�����ҳ��Ϣ����20 849�������������Թ��ʼ������෨��International Classification of Diseases-10,ICD-10)[4]Ϊ����

����1.2 �������

��������ÿ�����ߵ�סԺ�š��Ա����䡢��Ժ���ڡ���Ժ��ϡ�������Ϣ������Ҫ���ICD-10����ݹ��ʼ����������Ŀ���࣬���ûع������������в�ѧ�о������������ڿ�2015—2019�꼲���ı仯��ͳ�Ƴ�Ժ��ϡ���Ժ�����������ʡ����ּ�������˳λ��ָ�꣬������仯���ơ�

����1.3�� ͳ��ѧ����

��������SPSS 21.0��������ͳ�Ʒ�������������������%����ʾ�����Ƚϲ��ÿ������顣P<0.05Ϊ�����������ԡ�

����2�� ���

����2.1�� סԺ����������

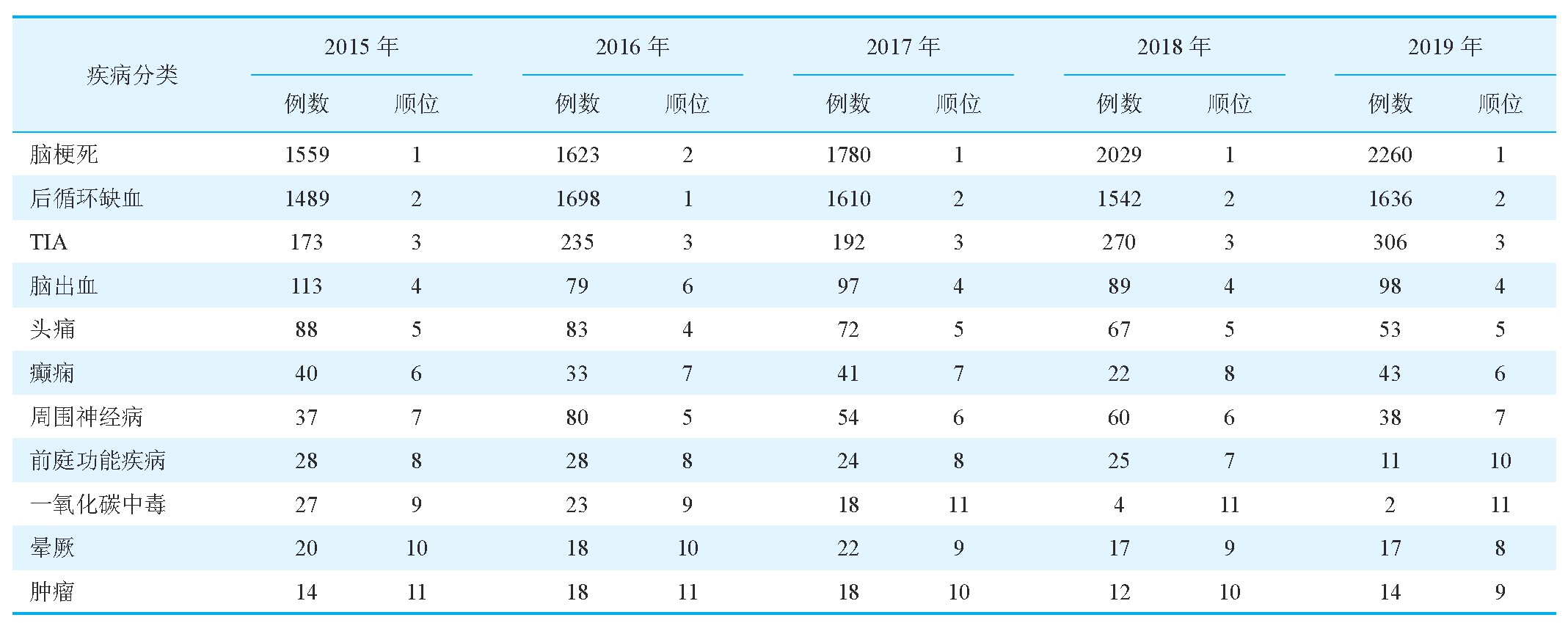

��������12 084����57.96%����Ů��8765����42.04%��������14��99�꣬��λ����65(56��73���꣬סԺ���ߵ������Ƚϴ���Ҫ������56��73�ꡣ2019��סԺ�������������2015���������20.8%������ʼ�ն���Ů�ԣ�ԼΪŮ�Ե�1.4�������ڿ�סԺ������ҪΪ�����꣬≥66����ռ46.97%,46��<66����ռ46.55%,18��<46����ռ6.47%,18�������߽�ռ0.02%������1��

������1 2015—2019�����ڿ�סԺ���ߵ����乹��[����%��]

![��1 2015��2019�����ڿ�סԺ���ߵ����乹��[����%��]](http://www.xueshut.com/uploads/allimg/210512/36-210512103625T0.jpg)

����2.2 ����������

����ǰ10λ��������Ϊ�Թ�����9251����44.37%������ѭ��ȱѪ��7975����38.25%������������ȱѪ������transient ischemic attack,TIA;1176����5.64%�����Գ�Ѫ��476����2.28%����ͷʹ������Ѫ������ͷʹ��ƫͷʹ��363����1.74%������Χ����269����1.29%������179����0.86%����ǰͥ���ܼ�����116����0.56%�������ʣ�������Դ�����ʡ����Է��������ʡ����������ʡ������������ʡ���Դ�����ʼ�����ԭ�������ʣ�94����0.45%����������76����0.36%����ռ��������95.81%��������������ǰ4�ּ�����Ϊ��Ѫ�ܲ���90.55%����

�����Թ�������ѭ��ȱѪһֱ�����Ⱦ�ǰ��λ���Թ����������������������ƣ�2019���2015��������44.96%��һ����̼�ж������α��������½�����2015��ĵ�9λ�½���2019��ĵ�11λ��2019�������2����ǰͥ���ܼ�����2015��ĵ�8λ�½���2019��ĵ�10λ��TIA���Գ�Ѫ��ͷʹ������Χ��˳λ����������2��

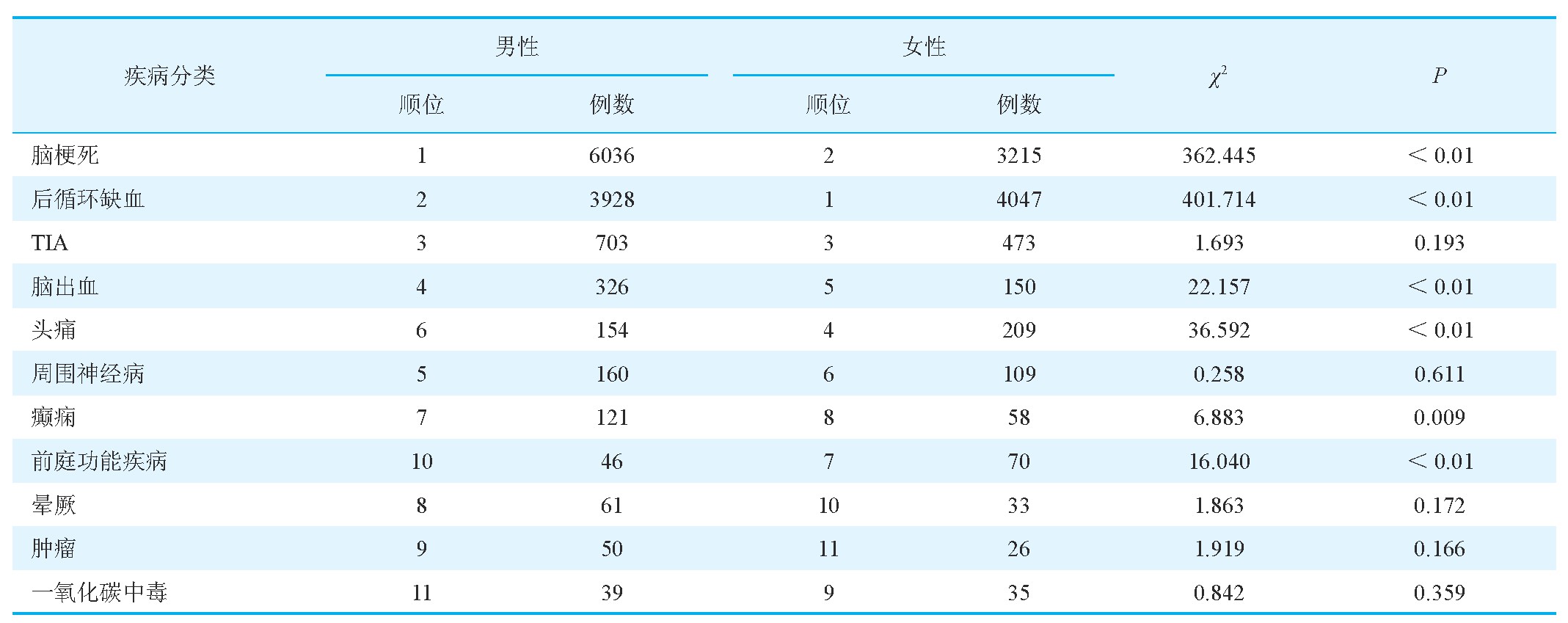

����2.3 ����ͬ�Ա�ļ�������Ƚ�

�������Գ�Ժ������λ����Ϊ63(55��72���꣬Ů�Գ�Ժ������λ����Ϊ66(58��74���꣬���Ի��ߵ��Թ������Գ�Ѫ������������Ů�ԣ���ѭ��ȱѪ��ͷʹ��ǰͥ���ܼ�����������Ů�ԣ������������ԣ�P<0.05��������3��

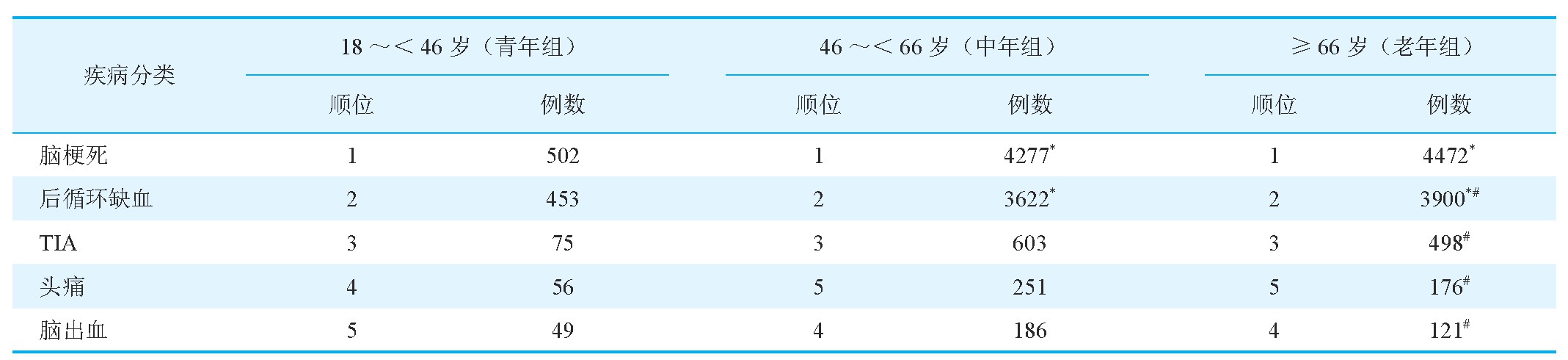

����2.4����ͬ�����Ժ�����ļ�������Ƚ�

�����Թ�������ѭ��ȱѪ��TIA��������������β�����ǰ3λ������������������Թ�������ѭ��ȱѪ�������������ƣ������������ԣ�P<0.05��������������������Թ������������������ԣ�P>0.05);TIA����������Ӷ࣬�������Թ����������������飬�����������ԣ�P<0.05�������ڵ�4λ�ļ����ڸ���������ͬ��������Ϊͷʹ����������Ϊ�Գ�Ѫ���������Գ�Ѫ�������������飬�����������ԣ�P<0.05�������������ڵ�5λ�ļ���Ϊ�Գ�Ѫ������������ͷʹ��������ͷʹ�������������飬�����������ԣ�P<0.05������5�ּ�����ռ�����ϼƴﵽ80%���ϡ�����4��

������2 2015—2019�����ڿ�סԺ������˳λ������

����ע��ͷʹ����Ѫ������ͷʹ��ƫͷʹ�����ʰ�����Դ�����ʡ����Է��������ʡ����������ʡ������������ʡ���Դ�����ʼ�����ԭ�������ʡ�

������3 ��ͬ�Ա�ļ�������Ƚϣ�����

����ע��ͷʹ����Ѫ������ͷʹ��ƫͷʹ�����ʰ�����Դ�����ʡ����Է��������ʡ����������ʡ������������ʡ���Դ�����ʼ�����ԭ�������ʡ�

������4 ��ͬ�����Ժ�����ļ�������Ƚϣ�����

����ע��ͷʹ����Ѫ������ͷʹ��ƫͷʹ�����ʰ�����Դ�����ʡ����Է��������ʡ����������ʡ������������ʡ���Դ�����ʼ�����ԭ�������ʡ�*��������Ƚϣ�P<0.05��#��������Ƚϣ�P<0.05��

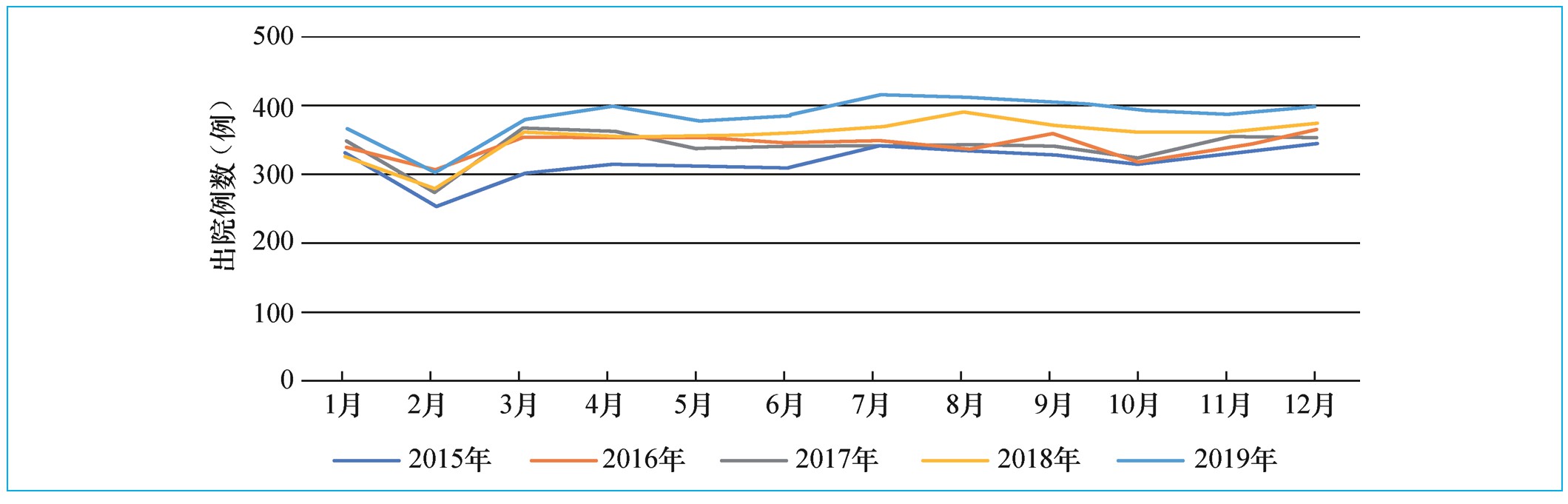

����2.5 ��ͬ���ڳ�Ժ�����仯����

����2015—2019�걾Ժ���ڿƳ�Ժ�����ڱ仯���Ʋ����ԣ������ڱ仯�������ԣ�������12��������2�£���Ժ�����٣�ÿ��2�·ݴﵽ��ͣ�֮��仯���Ȳ���ͼ1����

����3�� ����

�������ڿ����εĻ�������������Ϊ����46������סԺ���߱����ɴ�93.52%�����Զ���Ů�ԣ������ҹ��˿����仯���仯����ͻ������״�ܲ��ɷ֣����������彡��״�������ֹۣ����Բ��ѳ�ΪӰ���ҹ���������ͽ�������Ҫ����[5]����Ժ��5������λ�������Ա仯����2019��סԺ������2015��������20.8%�������˿����仯����������ˮƽ������ǵľ�ҽ��ʶ�ձ���ǿ�йأ����˿����仯������Ѫ�ܼ��������ʾӸ߲��µĶ���Σ�����ء�

����ͼ1 2015—2019�����ڿƳ�Ժ�����ڱ仯����

�������о����֣��Թ���������������סԺ����˳λ�ĵ�1λ�������ױ�������[6]�������������Թ����ķ����������ߣ��ڷ�����ҵı���Ϊ2.6%���ڷ�չ�й���Ϊ19%��30%���Թ����ѳ�Ϊ����м�����Ҫԭ��������ͥ������Σ���������Թ�����Ϊ���ء�Ŀǰ�о���Ϊ��������Чʵ��Ѫ����ͨ�����ȱѪ�밵�������Ƽ����Թ����Ļ���ԭ��[7]��������˨��Ѫ�������ƿ�ʹ������Ѫ����ͨ[8]�������ڽ����������²��ʡ����ң���Ч�Ķ���Ԥ���Ǽ��������и�������Ҫ����[9]�����о������������Թ�����Σ�������������鲻ͬ���䲡��ʮ�ָ���[10]����ʾ���ٴ��������д���һ���淶�����ƶ������ɸ���������̣�����ϵͳȫ���Ѱ�Ҳ�����ȷ������ͺͷ���Σ�����أ�������������Ե����ơ�

�������о��У���ѭ��ȱѪ��TIA��5����һֱ�Ⱦ�ǰ3λ�������ּ�����Ϊ�ٴ�������ȱѪ����Ѫ�ܲ�����ICD-10�����о�����Ϊ“TIA����ص��ۺ���”�����ۺ������������ڶ�����Ѫ���㡢-��������Ѫ���㡢�����������ۺ�����һ���Ժ��ɡ�������������-��������Ѫ�ۺ����ȡ�Ŀǰ���ں�ѭ��ȱѪ�ĸ���ȽϷ�������������һЩ��ȷ�е���ʶ���ܶ�ҽ����ͷ�ι���ں�ѭ��ȱѪ�����º�ѭ��ȱѪ����塢��ϱ����������ò��淶�������Ҫ���Ϲ淶�ٴ����Ƴ����о�����Ů�Ժ�ѭ��ȱѪ�����������ԣ����������������ѭ��ȱѪ�������������ƣ���ͬ����ĺ�ѭ��ȱѪ���������������ԣ�P<0.05������ŮTIA���������������ԣ�������TIA�����϶ࡣ���о���ʾ����Դ����ס���������Ӳ���ǵ��º�ѭ��ȱѪ����Ҫԭ��������Ӳ�������Բ�Ѫ�ܳ��ֲ�ͬ�̶ȵ���խ������������Ѫ����ͨ�����Բ���Ѫ���㣬�Ӷ�������ص��ٴ�֢״[11]����Ժ��ѭ��ȱѪ��TIA�����Ӹ߲��£��������TIA��������������֢����ʹ�������Ӳ����йء����о���ʾ���ٴ�֢״����ʱ��≥10min��ͬ�ྱ������խ�Լ���ɢ��Ȩ�����鷢���쳣���ź���TIA��չΪ�������е�Σ������[12]�����Ӧ�������ζ�������Ӳ�����ȶ��߿顢��ԤѪ����խ�����������ٺ�Ԥ����Ѫ���¼��ķ�����

�����Գ�Ѫ�ڱ�Ժ��5���˳λ�����������Զ���Ů�ԣ�������������������飬�����������ԣ�P<0.05�����������ױ������Է����Գ�Ѫ����������Զ����Ů�ԣ��������ữ��������[13]����̻Ե�[14]���о�Ҳ��ʾ���ò����Է����ʣ�54.20%�����Ը���Ů�ԣ�45.80%��������ԭ�����Ϊ��Ѫѹ�������Գ�Ѫ����Ҫ��Σ�����أ������Ծ������̡����ơ�������ʳ������ϰ���ߵı�������Ů�ԡ�

�������о��е�ͷʹ��Ҫ��ΪѪ������ͷʹ��ƫͷʹ��סԺ�ڼ�������ؼ��������Թ������Գ�Ѫ�ȼ�����Ů��ͷʹ�����������ԡ�����������ϸߣ�P<0.05���������о�֤ʵ��ԭ����ͷʹ�뽹�ǡ������Ⱦ����������[15]��������Ϊԭ����ͷʹ�뽹�ǡ������ϰ��������ƵĽ���ѧ��������˸�Ӧ����ʶ���Ԥ�����ڸ�Σ���ߣ�Ӧ���г��ڼ�ȫ���̹������Լ��ټ����ĸ���������ߵ���������������Ԥ��

�������о��е�������Ҫ������Դ�����ʡ����Է��������ʡ����������ʡ������������ʡ���Դ�����ʼ�����ԭ�������ʣ�˳λ������������Χ����ǰͥ���ܼ���������˳λ��������һ����̼�ж������α��������½�����2015��ĵ�9λ�½���2019��ĵ�11λ��2019�������2��������������ܲ��ɷ֣�һ���̶��Ϸ�ӳ�����Ƿ�����ʶ������ǿ���������������ӣ��ٷ����Բ���һ����̼�ж���ij�������֢���ٴ�ҽʦӦ�߶����ӣ����й�ע���߲���仯������һ����̼�ж����“������”��

������Ժ���ڿƳ�Ժ�����ڱ仯���Ʋ����ԣ�������Ժ�����٣�ÿ��2�·ݴﵽ��ͣ����ǿ�����Ԫ�������ڵȽڼ���Ӱ�졣���������������ǰ����ҽ����Ա�ĵ��乤�������������ݼ١�����ѧϰ�ȡ�

��������������ͨ���Խ�5�����ڿƼ���˳λ�ķ������������䲻�ϱ仯�����ƺ��ص㣬�Թ������߳������������ƣ�����������Ⱥ�ռ���Ѫ�ܼ����ķ���֪ʶ����Բ�ͬ�����������Ӧ��ȡ��Ӧ��Ԥ����ʩ�������������Ѫ�ܼ��������Σ�����أ��ᳫ������ʳ�����������ʽ����������ҽԺ��Դ�ֲ���Ϊ����Ⱥ���ṩ���ӿ�ѧ��ҽ�Ʒ���

���������

����[1] ZHOU M, WANG H, ZENG X, et al. Mortality, morbidity, and risk factors in China and its provinces, 1990—2017:a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017[J]. Lancet,2019, 394(10204):1145-1158.

����[2]����,�����,�����,��. 2005—2017���й����������о�����[J].�й�ѭ����־, 2019, 34(12):1145-1154.

����[3]���й������з��α���2018����д��.�ҹ������з��������پ���ս——���й������з��α���2018����Ҫ[J].�й�ѭ����־, 2019, 34(2):105-119.

����[4]����Э��ҽԺ����������֯���ʷ�������������,������.�������йؽ�������Ĺ���ͳ�Ʒ���:��ʮ������[M].����:��������������, 2008.

����[5]��ά��.�ҹ��˿����仯���ٵ�������Բ�[J].�������, 2019,(6):14-16.

����[6] JI R, SCHWAMM L H, PERVEZ M A, et al. Ischemic stroke and transient ischemic attack in young adults:risk factors, diagnostic yield, neuroimaging, and thrombolysis[J]. JAMA Neurol, 2013,70(1):51-57.

����[7] �л�ҽѧ����ѧ�ֻ�,�л�ҽѧ����ѧ�ֻ���Ѫ�ܲ�ѧ��.�й�����ȱѪ������������ָ��2018[J].�л�����־, 2018, 51(9):666-682.

����[8]Ф��Ӣ,ͯ����,�Ϸ���,��.�����Թ������߾�����˨�ٴ�Ԥ���������ط���[J].�й��ٴ�ҽ����־, 2018, 46(4):417-420.

����[9] WANG Y, LIU M, PU C. 2014 Chinese guidelines for secondary prevention of ischemic stroke and transient ischemic attack[J]. Int J Stroke, 2017, 12(3):302-320.

����[10]�쾧ѩ,���Ժ�,��˧��.�����Թ����������Թ�����Σ�����ؼ��ٴ��ص����[J].�й�ҽ��, 2015, 50(3):82-84.

����[11]����,������,лʥ��,��.������ɫ�����ճ����Ժ�ѭ��ȱѪ��������÷���[J].�й��ִ�ҩ��Ӧ��, 2021, 15(1):75-77.

����[12]����. ABCD3���ֽ��FIB��D-��������Ԥ���������ȱѪ�����������з��յ�ʵ�ü�ֵ����[J].����ҽѧ, 2020,41(8):1830-1832.

����[13]����,����,��־��.�������Է����Գ�Ѫ���в�ѧ����[J].����ҽѧ, 2019, 25(26):86-89.

����[14]��̻�,������,�����,��.¤�����Գ�Ѫ���в�ѧ�������ٴ��ص����[J].ҽѧ������ʵ��, 2019, 32(5):753-755.

����[15]������,��������ľ��.ԭ����ͷʹ���������������в�ѧ�о���չ[J].��������ҽѧ��Ϣ��ժ, 2019, 19(20):116-117.

ͬ�Ͱ��װ���������Ѫ�ܼ����еķ�������

��������ˮƽ�����,����Ѫ�ܼ����ķ�����Ҳ������������������,�������ǵ��������ĵ�3��ԭ��,ÿ���Լ��70���˳��������ٷ�������,15������Ϊ�����ж����������ҹ�,��Ѫ�ܼ�����������Ҳ����������,���ҷ��������Ѿ��������ữ[1,2].��...

�����Գ�Ѫ���߲������Ծ��Ͱ�����̹������Ч

�����Գ�Ѫ����ˮ�ij��ּȻ���ɼ�������֯���˵ķ���, ���п��ܵ��¼̷�������֯���˵ķ������ڱ����о���Ӧ������ҩ�鷽�Ƽ����������Ծ�ע��Һ, ���Զ�Ѫ��ͨ����һ������������, ��һ���̶��ϸ��ƴ���ȱ��״̬����ϸ���Ĵ�л, ��������ˮ�Ļ���, ...

��Ѫѹ�Գ�Ѫ������ѹ���������ڿƳ�����Σ����֢������ȫ����Ч�ؼ����ѹ��������ˮ�ͽ�����ѹ������Ч�ĸ��Ʋ��鼰Ԥ���ڿƴ�ͳ��ѹ�����ȡ�����������������Լ�����Ϊ�д��Բ������������ظ�ѹ(��ѹ����350mmH2O)ʱ����...

�Գ�Ѫ���Ƴ����ļ�֢,������Ѫѹ���Գ�Ѫ�������ˡ����������Ѻ��������е�,���г�Ѫ�������з����ʽ�����ȱѪ�Ժ�˨����������,��һ�ָ��²������ļ�����...

���������������66����������Ѫѹ���Գ�Ѫ

��Ѫѹ�Ի������Գ�Ѫ������Ƴ���...

�Ի�ˮ���ڶ�����������Ĥ��ǻ��Ѫ���һ�ֽ�Ϊ����IJ���֢���ٴ��������������ͣ�����ɲ�����֪����ȱʧ���������𣬶Բ���Ԥ��������Ӱ�졣Ϊ����Ч�����Գ�Ѫ���Ի�ˮ�ķ����ʣ������о��Ա�Ժ2012��ȫ���ڿ����β�ȷ��Ϊ�Գ�Ѫ���������ҵ�50����...

�Գ�Ѫ��ҽѧ�繫�ϵ��²��ʸߡ������صļ�֢�����������Ե������仯���Ը��������ء���Χ�㣬��ʶ����ʧ���������ضȻ���״̬�����й����ױ������Գ�Ѫ�ķ������Ѿ����ֳ�������������ƣ���ˣ�̽�ַ��������Ч�����Գ�Ѫ���м��ߵ�ҽѧ��ֵ�����ε���...

������������Դ�ڡ���ԫ��Ч����,ʹ��������ҩʱ��ѭƢΪ����֮����˼��,��������ҩ���ٴ���ʹ�ñȽϹ㷺,������Ч��Ҳ�ȽϺ�,��˺ܶ�ҽѧ���о������ý϶ࡣ��ʱ��,������������Ҫ��������ͷ�衢������������Ƣ��θ����ȼ���,����ʹ�ú��ܹ���������ǿ��...

�����������������Գ�Ѫ��Ѫ����Ч����

�ٴ�ҽѧ��,�Գ�Ѫ��Ѫ����һ��Σ����֢,�������������ô�ͳ�ı������Ʒ�����������,�����²��ʽϸ�,ͬʱ������Ӧ�������սϴ�,���ֻ����������ڼ���������������ҹ�ҽ�Ƽ���ˮƽ�IJ������,����������Ӧ��Խ��Խ�㷺���Գ�Ѫ��Ѫ���ߵ�...

�Գ�Ѫ�������²е���Ҫԭ��һ��Ѫ��ռλЧӦ��������ڸ�ѹ�����ȼ̷���������ѪҺ�����̡�����Һ�����ѽ�������ͷų������־����������ã�����Ѫø�ȣ��Ļ������ʶ��Ե���ʹѪ����ΧȱѪ�밵���γɡ�ֻ�и���ѭ������߿���Ѫ����...