我国食品安全法律治理正进入改革关键时期,2015年刚出台的《中华人民共和国食品安全法》( 以下简称《食品安全法》) 强调了社会共治是一种食品安全治理的新格局。如何摆脱政府一元主体治理的僵局,形成社会共治的局面,笔者认为布迪厄的建构主义结构论作为一种以实践逻辑为基础的动态系统论,不仅可以通过“惯习”系统理论对食品安全法律治理的外部结构进行重塑,还能对食品生产经营者、消费者行为背后的内心图式进行深入分析。布迪厄的社会实践观包含了三个基本构成要件,即实践空间、实践逻辑和实践工具。实践空间即社会场域,实践工具即四种资本与“惯习”,实践逻辑即双向构建理论: 社会结构与行动者的心态结构不断地互相建构与重构的过程。①

一、建构主义结构论的提出及其在食品安全法律治理中的运用

( 一) 以惯习-场域为核心概念的建构主义结构论的提出

1.惯习-场域概念的词源与提出。“惯习”(habitus) 这个特有的术语出自皮埃尔·布迪厄(PierreBourdieu) 的首创。②他在对希腊语“习惯”一词向“道德”一词的演绎的研究中,创造了“惯习”这个作为其建构主义结构理论的核心概念之一的特殊词汇。③后来这个希腊语变成了拉丁语“具有”(habere) 的一个派生语,具有“态度、外表、服装、姿态、习惯、心情及性质”等多重含义。根据拉丁文的意思,éthos表示“性格”、“品格”,habitus表示“性格”、“气质”、“性情”,而hexis表示“经验”、“习惯”,在拉丁语中这三个词都与美德有关系。这个词语最早的词源来自于亚里士多德的着作《尼各马可伦理学》中,阐述了此词语与道德德性涵义的联系,亚里士多德认为“德性分两种: 理智德性与道德德性。理智德性主要通过教导而发生和发展,所以需要经验和时间。道德德性则通过习惯养成,因此它的名字‘道德的’也是从‘习惯’这个词演变而来。”①此后的哲学家例如涂尔干、毛斯、黑格尔、胡塞尔等都赋予了此词不同的内涵以雕饰他们各自的哲学体系。并且“惯习”一词尽管也曾经出现在一些社会学文本中( 如迪尔凯姆及马歇尔·莫斯等人就曾经在其着作中对此作过简单的阐述) ,但它作为一个社会学用语正式得到人们的认可并成为“建构主义的结构主义”或是“结构主义的建构主义”的一个哲学理论基石概念,则是在布迪厄之后。②布迪厄说:“习性这一概念的使用,一个我完全重新思考过的、古来的亚里士多德式的托马斯主义的概念,还是可以被人理解为一种逃避的方式,即逃避在没有主体的结构主义与主体性的哲学之间所作的选择。也正因为如此,某些现象学家,包括胡塞尔,他本人就在分析先验还原时给了习性概念以一席之地; 梅洛-庞蒂,还有海德格尔,也使用这一概念创造性地对行动者与世界之间的关系作了非唯理智论的,非机械论的分析”.③根据布迪厄的理论,“惯习”由“积淀”于个人身体内的一系列历史的关系所构成,并且是基于对分类图式的心智和身体掌握而表现出来的行动的意向性。④

同“惯习”概念一样重要的是场域概念。场域理论(champ theory) 是社会学的主要理论之一,是关于人类行为的一种概念模式,它起源于19世纪中叶的物理学概念。考夫卡认为,世界是心物的,经验世界与物理世界不一样。他将观察者知觉现实的观念称作心理场(psychological field) ,将被知觉的现实称作物理场(physical field)。虽然布迪厄在早期的学术着作例如《实践理论大纲》中很少提到“场域”这个概念,但是场域的概念在他的后来的着作例如《实践的逻辑》中得到了理论发展与经验上的运用。这个概念来自60年代晚期布迪厄对艺术社会学的研究,以及对韦伯宗教社会学的解读。最先开始,布迪厄是把它作为一种工具,以唤起人民对于支配这些文化世界的特定利益的关注,演变到后来就是布迪厄运用它论述文化资本理论与文化与权力的关系等。⑤布迪厄认为,一个场域可以被定义为在各种位置之间存在的客观“惯习”的一个网络,或一个构型。正是这些位置的存在和它们强加于占据特定位置的行动者或机构之上的决定性因素之中,例如在同一个场域的食品生产者往往有相似的生产行为。并且这些位置在不同类型的权力( 或资本) 中表现出在这一场域中利害攸关的专门利润的得益权,这个网络之间的关系包括支配关系、屈从关系、结构上的对应关系,等等。⑥例如在食品供应链中,很多农民作为初级的食品生产者的利益往往被大型食品次级生产商或零售商所支配,导致农民在亏本的情形下大量倾倒农产品。

2.以实践为逻辑的建构主义结构论。尽管在古希腊就有二元论观点的雏形,但是首次明确二元论概念的却是笛卡尔。布迪厄的思想深受现象学及后期维特根斯坦的影响,同时对马克思的实践理论进行改造,创造了自己独特的实践哲学理论。这种理论是布迪厄为超越导致社会科学长期分裂的、根深蒂固的这种二元对立的长期努力的理论结晶。例如布迪厄批判了李维使陀和索绪尔的结构主义过于强调社会结构和心态结构的固定性和不变性,忽视了两者之间互相关联并且建构的动态特征。布迪厄认为在社会世界中存在着客观的结构,这种结构独立于行动者的意志和意识并能够影响和限制行动者的行动方向和他们的思想观念,同时行动者的意志和意识也能反过来建构社会结构与场域。“布迪厄在他的长期田野调查和研究中,发现行动者的心态和行为结构的双重结构特征,都是在行动者的成长过程中,共时地进行着内在化和外在化的双重运动。”⑦布迪厄后来将心态和行为的这种双重结构,称为“共时的结构化和被结构化”或者“生成的结构主义”或“建构主义的结构主义”.

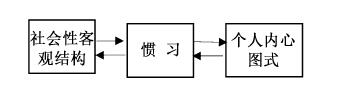

为了融合并超越客观主义与主观主义理论,布迪厄引入了“实践逻辑”这一内涵颇为灵活的概念,即“惯习”系统具有能动地对人的内心图式和社会客观结构进行双向建构的实践性。并且这种“惯习”的实践性是无意识性的。“由于行为受制于场域,他借用了胡塞尔的理论认为这种制约并不是一种通过意向行为的目标被意识到的制约。因而布迪厄将其归于下意识的和并未作为意义把握的本体论构造,也就是说,归为惯习”.①关于建构主义,布迪厄认为“存在双重的社会源头,一是构成‘惯习’的各种感知模式、思想和行动; 另一方面是社会结构,特别是‘场域’、群体以及社会阶级。”②如果用公式与图形表示则是: (1)“惯习”×资本+场域=实践。③(2) 惯习是一个同时具备了持续性与变换可能性的行为倾向体系,它作为一种结构化结构,也就是说,它是一种在意识到之前或一直无法被意识到的被结构化的结构。④

( 二) 建构主义结构论在食品安全法律治理中的应用

在如今食品安全事故频发的我国,虽然有了2015年刚出台不久的、更为严厉的《食品安全法》作为外部社会结构,但是食品供应链上的各个主体的“惯习”却并不会因为如此单一的外部作用力而轻易发生重大改变。这也是2009年《食品安全法》明明规定了“十倍罚则”的惩罚性条款依旧收效甚微的重大原因之一。此外通过在北大法宝等数据库调查了自2009年以来的食品安全案例,笔者发现应用“十倍罚则”的案例确有出现,但是大多都是针对一些小超市的过期食品等小问题,这与国外足以令企业破产的公民的法律实践来说明显不足,同时在刑法判刑方面相对较轻。所以整个治理在外部的、国家一方的治理下仍是一盘散沙。

2015年刚出台的《食品安全法》通过三个条款的规定强调了社会共治是一种食品安全治理的新趋势。并且这些规定除了强调经营者和行政部门的责任、职权,也非常重视社会组织、新闻媒体乃至消费者个人的作用。这对于社会结构的重构具有重大意义,笔者在下文具体论述结构的重构。同时2015年《食品安全法》重新修正了之前的“十倍罚则”的法律条款,增加了“损失三倍赔偿金”的罚款,同时,增加了“赔偿金额不足一千元的,赔偿一千元”的规定以鼓励消费者去维权。可是我国公民对公众事务参与积极性太低,并不是简单的一条提高赔偿金额的法条规定就可以促进他们的参与性的。布迪厄认为“习性的概念表达了非常重要的思想,即社会‘主体’不同于瞬间精神。换句话说,只了解诱发因素还不足以使我们懂得某人会做什么,在核心层面还有一种倾向系统,即处于潜在状态并会根据状况而展现的东西”.⑤因此笔者认为“惯习”这个概念对研究我国食品供应链各方行动的行动模式背后的行动生成内因均有重大意义。

在布迪厄看来,决定着一个场域的,主要是该场域中的游戏规则和专门利益。游戏的参与者彼此竞争甚至敌对,但这一切只有他们都对游戏及其胜负关键深信不疑并且达成共识时,才有可能发生。这就产生了“幻象”(illusion) ,该词源自拉丁语ludus,即“游戏”.之所以称之为幻象,在于不同场域之间这种共识不可通约,在另一个场域的人看来,场内人深信不疑并且全力争夺的目标有可能就是一种想象了使一个场域运作起来,必须同时具有游戏规则和随时准备投入游戏的人们; 而这些人必须具有特定的“惯习”,在他们的“惯习”中隐含某种了解和认可该类型游戏和游戏赌注内在规则的态度。我们可以清晰地看到,在食品供应链中,我国各方主体的特定的“惯习”,这些“惯习”表征在: 部分消费者喜欢廉价的、没有保障的食品; 生产者倾向生产有当下利润价值而没有严格食品安全保障的食品; 销售者偏爱销售那些低劣但却迎合消费者消费心理的产品。在我们国家这些竞争变成了以食品安全为牺牲的低劣价格战。