摘要:人口生育问题事关社会稳定、国家长远发展与民族未来。新中国成立以来,我国人口发展经历了自主生育阶段与生育政策的初探、政策干预阶段与生育模式的转型探索、低生育率惯性与政策调整间的博弈的变迁过程。当前持续低生育率已然成为中国人口结构的基本表征,由此引发的劳动力供给不足、人口老龄化等一系列社会问题不容忽视。针对当前社会实际,需要从人口发展观念、人口生育政策、家庭支撑体系三个方面探寻破解之策。

关键词:人口; 生育变迁; 回眸; 前瞻;

作者简介:林雪(1997—),女,福建三明人,福建师范大学马克思主义学院博士研究生。;

Abstract:The issue of population bearing concerns social stability, the long-term development of the country and the future of the nation. Since the founding of the People′s Republic of China, China′s population development has experienced the transition process of independent fertility stage and fertility policy exploration, policy intervention stage and fertility mode transformation exploration, low fertility inertia and policy adjustment game. At present, the continuous low fertility rate has become the basic representation of China′s population structure, resulting in a series of social problems, such as insufficient labor supply and aging population, which cannot be ignored. In view of the present social reality, we need to explore the solutions from three aspects: the concept of population development, population fertility policy and family support system.

Keyword:population; fertility change; retrospect; prospect;

人口是人类社会存续的基础和前提条件,人口变迁与国家和民族的兴衰紧密相连,[1]34人口问题的根源在于生育,生育率的高低形塑整体人口格局,攸关社会、民族、国家的长远发展。当前我国人口生育率持续低迷,引致劳动力供给不足、人口老龄化加剧、性别比失衡等一系列社会问题。面对杂糅交织的社会问题,审视新中国成立以来人口生育变迁的历史轨迹,探究人口生育问题的历史源流与当下症结,从而探寻破解之策,是社会发展的题中应有之义。

一、 新中国成立以来人口生育变迁的历史图景

回溯新中国成立以来人口生育变迁的历史进程,全面把握人口生育变迁的深层机理。可以发现,人口生育问题是镶嵌入宏大社会变迁浪潮中的结构性问题,随着历史的变迁而改变,在社会主义革命和建设时期、改革开放和社会主义现代化建设新时期与中国特色社会主义新时代呈现不同的时代特点,而当前人口生育问题既有时代特征,也有其历史源流。

(一)社会主义革命和建设时期:自主生育阶段与人口生育政策的初探

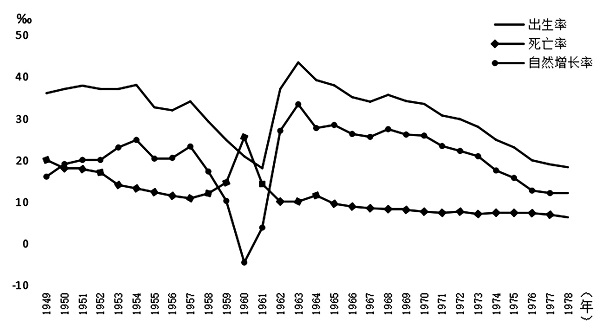

新中国的成立结束了长期战乱与社会动荡,国民经济的恢复与各项建设事业的开展使得人民生活水平稳步提升,社会出现补偿性生育高潮。同时,经济建设与民族复兴对劳动力有着大量需求,“禁止节育”成为这一阶段主要的生育政策,“人是第一可宝贵的”“人多力量大”的社会氛围也由此形成,推动着我国人口出生率不断上升,1949—1954年,我国人口出生率已高居30‰以上,迎来了第一次人口出生高峰(图1)。人口出生的“早、密、多”使人口、环境与经济的矛盾日益凸显,引起了以毛泽东为主要代表的中国共产党人的高度重视。毛泽东在最高国务会议第十一次(扩大)会议讲话中明确指出:“要提倡节育,要有计划地生育。”[2]1955年,《中共中央对卫生部党委组关于节制生育问题的批示》的颁布标志着中国人口生育政策逐渐收紧。在生育政策、洪涝等自然灾害、农工业总产值增速趋缓等多重因素的共同作用下,使得中国人口出生率有所下降。

这一时期,社会经济是决定人口出生率的重要因素。在“大跃进”与“三年困难时期”,中国人口出生率加速下滑,至1961年跌至谷底,达到了18.02‰(图1)。而当经济社会渐趋好转,生育率便呈现报复性反弹,1962年,高达37.01‰,中国迎来了第二个人口出生高峰(图1)。随之而来的是,人口快速增长与生活资料不足之间的矛盾使我党不得不采取行政性的生育调控举措。1973年7月,国务院恢复成立了“全国计划生育领导小组”,将计划生育工作室独立于卫生部,推动计划生育工作制度化。同年12月,“晚、稀、少”计划生育政策于第一次全国计划生育工作汇报会上正式确立。1975年,毛泽东给予国家计委“人口非控制不行”的重要批示。在生育调控举措下,我国出生率迅速下降,由1964年的39.14‰下降到1978年的18.25‰(图1)。中国也开始由农业社会的人口增长模式渐趋过渡为工业社会的人口增长模式。

图1 社会主义革命和建设时期中国历年出生率、死亡率与自然增长率

数据来源:《中国统计年鉴——1987》第90页,中国统计出版社1987年版。

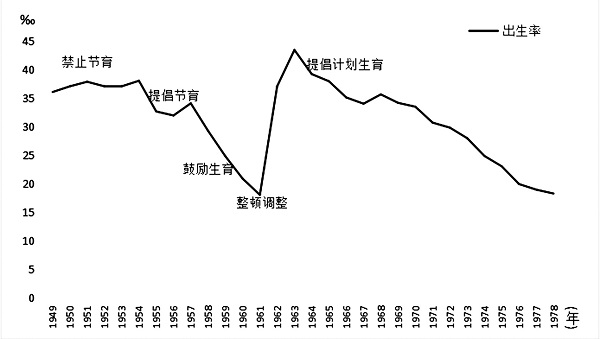

总体而言,社会主义和革命建设时期为自主选择生育模式,在社会经济环境、自然灾害等因素的影响下呈现“两峰一谷两落坡”曲折波动的特点(图1)。同时,这一时期,党和国家领导人开始对人口生育水平予以调节,但所实行的人口生育政策并不稳定(图2)。

图2 社会主义革命和建设时期中国人口生育政策

(二)改革开放和社会主义现代化建设新时期:政策干预阶段与人口生育模式的转型探索

1978—1991年,在影响生育率水平的推力与拉力的博弈下,我国整体生育水平呈现“下降—上升—下降—上升—下降”的曲折波动过程,城乡生育水平的分野愈加明显。

经济社会发展是促进这一时期人口增长的重要动力。人口经济学理论指出,当人均收入未达到一定水平区间时,社会经济的发展和人均收入的增长,不仅不会抑制生育率,甚至会刺激生育率上升。[3]1982年,家庭联产承包责任制普遍推行,1985年春,撤社建乡工作完成,结束了近27年的人民公社制度,解放了农村生产力,提高了农民收入水平,增强农民抚养子女能力的同时激发了家族主义传统回归,加深了多子多福的思想观念。[4]在农村改革的推动下,城市改革也向纵深方向发展。1984年10月,以《关于经济体制改革的决定》为标志,以城市为重点的经济体制改革全面展开,这进一步给社会注入了活力,提高了居民收入,推动了生育率的上升。

这一时期,抑制人口生育水平提高的计划与自动双重调节机制也发挥着重要作用,其中生育政策是其主导因素。改革开放以后,以邓小平为主要代表的中国共产党人,将人口问题的解决放置于国民经济与社会发展的全局中进行谋划处理,推动着我国人口生育政策由弹性调控逐渐趋向严格限制。以1980年9月25日《中共中央关于控制我国人口增长问题致全体共产党员、共青团员的公开信》发表为开端,我国通过设立国家计划生育委员会,加强计划生育的制度化建设;将计划生育写入宪法,纳入国家法治化发展的轨道等多措并举干预调控我国人口生育水平。同时,人口学界广泛兴起的节制生育思潮、妇女受教育程度提高,生育年龄推迟等多重因素共同构成降低我国人口生育水平的合力。但是在农村地区,固有的生育惯性、尚未健全的社会保障制度、“养儿防老”的传统观念等因素共同阻碍了计划生育政策在农村的贯彻执行,使得城市与农村的生育分野愈加凸显。

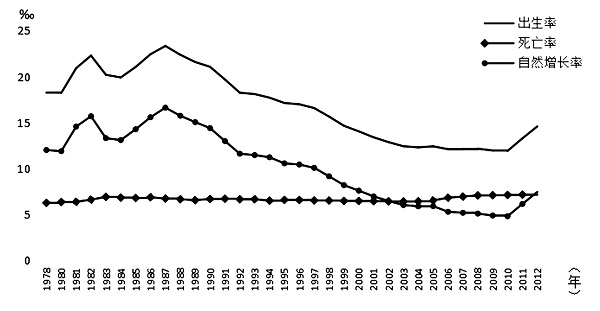

1992—2012年,在经济社会变化与计划生育政策的协同作用下,我国生育水平持续下降至人口更替水平以下,人口总和生育率下降至低生育率的水平。[1]80其中,社会和经济发展发挥了关键性的作用。首先,我国改革开放不断深化,经济平稳较快发展,现代化建设稳步推行,至2012年城镇居民人均可支配收入相较1978年增长了71倍,农村居民人均纯收入增长了58倍,城乡居民存款余额增长了1896倍。[5]德迈尼所说的“看不见的手”日益影响着生育率的变动。其次,自1991年起,国家逐步放宽农民到城市务工的条件限制,人口流动率增加,城市化进程加快,对中国生育率下降起着重要作用。总之,社会经济发展及其带来的一系列变化对传统生育观念产生巨大影响,也冲击了传统“早婚、早孕、多子”的生育模式,推动生育水平不断下降。同时,计划生育政策也助推生育水平变迁加快。整体生育政策呈现稳定低生育水平向稳定低生育水平兼顾提高人口素质转变。2000年,《中共中央、国务院关于加强人口与计划生育工作稳定低生育水平的决定》提出稳定低生育水平是今后一个时期重大而艰巨的任务。2006年,《中共中央、国务院关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》提出,要进一步稳定低生育水平,提高人口质量。同时,我国计划生育工作也迈入了法治新阶段。2001年,《中华人民共和国人口与计划生育法》的颁布实施,标志着我国结束了长期以来靠领导人的意志和中央政策调控人口与计划生育工作。[6]这一阶段,我国计划生育政策与人口发展转变态势相契合,推动我国生育率进一步下降。

总体而言,改革开放和社会主义现代化建设新时期的生育水平虽然经历了波浪式上升的阶段,但整体趋势仍以下降为主(图3)。其中,生育政策的连贯性与可操作性显着增强,调控手段也日益转向法治化、制度化。同时,政策因素与社会经济环境因素所发挥的作用也由反向博弈转为同向发力,共同推动我国人口生育模式由死亡率与出生率驱动向后人口转变。

图3 改革开放和社会主义现代化建设新时期中国历年出生率、死亡率与自然增长率

数据来源:《中国统计年鉴——2021》第32页,中国统计出版社2021年版。

(三)中国特色社会主义新时代:低生育率惯性与政策调整间的博弈

自21世纪以来,在原有人口结构、社会经济环境、生育文化、生育意愿等多因素叠加作用下,使得我国人口生育水平稳定于更替水平以下。长期的低生育率带来了严重的人口老龄化、男女性别比失衡、婚姻挤压现象加剧、劳动年龄人口不足等一系列问题,推动国家重新调整生育政策,逐渐放宽生育限制。

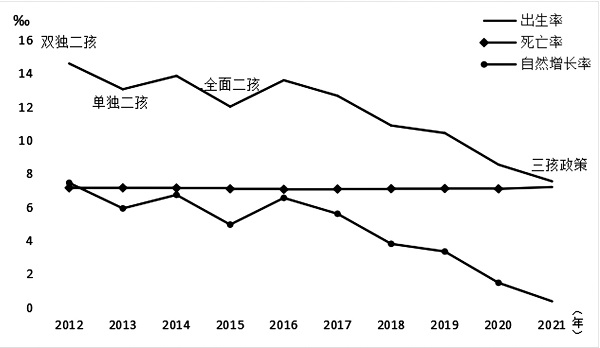

2013年,党的十八届三中全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策。该政策的推动实施,刺激生育率出现短暂上升,2014年相较于2013年增长了83万人,达到了1687万人,但不久后又渐趋回落。鉴于此,2015年12月,全国人大常委会正式通过了《人口与计划生育修正案》,决定全面开放生育二孩,为人口生育行为的制度限制“松绑”,此举措在一定程度上释放了人们的生育潜能。2016、2017年,出生人口均超过1700万人,2016年,人口出生率升至13.57‰,2017年,出生率也为12.64‰(图4)。然而生育率的上升仅为“昙花一现”,自2018年起人口生育率又渐趋滑落,超低生育率仍将持续一段时间。

图4 中国特色社会主义新时代历年出生率、死亡率、自然增长率与人口生育政策

数据来源:《中国统计年鉴——2021》第32页,中国统计出版社2021年版;中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报。

为进一步向上托举生育率,2021年7月,公布的《中共中央、国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,其中明确提出“为进一步优化生育政策,实施一对夫妻可以生育三个子女政策”。同年8月,全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国人口与计划生育法》的决定为“三孩”政策提供了法治保障。但对于“三孩”政策能否发挥相应作用,不同学者存在不同观点。部分学者指出,“三孩”政策具有重大的社会与经济意义。[7]73但是,也有学者认为三孩生育政策对于缓解出生人口下降趋势效果不会很明显,还会产生如妇女就业环境恶化的非预期效果,[7]60给育龄女性带来了更大的压力,并有可能转化为婚育阻力,[7]48且“三孩”政策的相关配套支持措施缺乏具体实践操作细则,容易产生政策制定与执行的“鸿沟”。[8]此外,还有学者在肯定了生育政策调整所产生的积极影响外,也指出其存在的多重障碍,进一步探讨如何优化生育政策。[9,10]

二、 当代中国人口生育问题的原因探赜

早在2015年习近平总书记就对我国人口发展现状进行了深刻概括,他指出:“当前,我国人口结构呈现明显的高龄少子特征,适龄人口生育意愿明显降低,妇女总和生育率明显低于更替水平。”[11]近年来逐渐放宽的人口生育政策也未能扭转我国生育率日益下滑的现状,杂糅交织的众多因素共同促成了我国现有的人口生育格局。其中,婚育结构、生育环境、生育文化与家庭抚育能力是其外部因素。个体本位的深化是其内在动因。

(一)外部因素

1. 婚孕结构

当前结婚对数不断下降、育龄妇女数量持续减少是我国生育率低迷的客观原因。首先,我国结婚对数持续下滑,晚婚人数不断攀升致使我国育龄妇女的增量不足。据研究显示,我国结婚对数于2013年达到顶点——1347万对后便渐趋下滑,2020年,下滑至813万对,同比下降12.2%。[12]同时,“晚婚”现象日益突出。截止2020年,30—34岁登记结婚人群比2010年增加了8%,为19.3%。20—24岁的年龄段占比不断下降,比2010年减少了19%,为18.6%。[13]其次,原有育龄妇女基数缩减致使我国育龄妇女的存量不够。15—49岁年龄段女性构成学术性的育龄妇女,形成整个社会的“可能生育人口”,[14]25—39岁为生育旺盛期。但现阶段中国人口呈规模递减,2020年,育龄妇女相较2010年减少了4591万人口,且20—34岁的女性人口数量也减少了1517万。[15]同时,依据目前我国人口的年龄结构可预计,在2020—2030年,处于生育旺盛期的25—39岁育龄妇女人数将减少40%。[1]5-6

2. 生育环境

首先,大量研究证实经济社会发展水平是影响生育水平高低的重要因素。[16]在理查德·伊斯特林(Richard A.Easterlin)和艾琳·克里明斯(Eileen M.Crimmins)合着的《生育革命》一书中也曾指出,经济社会发展和社会现代化是推动生育率由高向低转变的内在动因。中国特色社会主义新时代,我国经济实力大幅跃升,经济结构持续优化,全国居民人均可支配收入日渐提升,2020年,达到了32189元,比2015年实际增长了31.3%。[17]当前,生育孩子所取得的“净财富”有别于中国传统社会由“子女流向父母”而渐趋向“父母流向子女”转换。根据哈维·莱宾斯坦(Harvey.Leibenstein)的孩子—成本效益理论,当下孩子提供给父母家庭的劳动—经济效益不断下降,消费享乐效益不断上升。当孩子主要满足父母感情和精神上的需要时,生育孩子数量的提高所获得的满足感呈边际效用递减趋势,由此,要刺激已孕育一孩的家庭进行人口再生产具有一定的难度。正如加里·斯坦利·贝克尔(Gary Stanley Becker)所指出的当父母从子女所获得的主要是心理效益未取得价值增殖时,对孩子的数量需求将缩紧而更倾向于孩子的质量。

其次,在城市中不断攀升的房价削弱了适龄婚孕人群的结婚意愿,进而阻碍了生育水平的提升。价格高昂的学区房使家庭承受了巨大的压力。优质教育资源稀缺化、课后辅导机构的盛行也是家庭负担加重的又一重要因素。据2019年的育儿消费数据调查显示:4%的家庭养育子女的投入占家庭年收入的一半以上;20%的家庭占30%—50%;大部分家庭占10%—30%;其中,教育支出占养育子女费用的70%。[7]76同时,双方均为独生子女的家庭不仅当前面临着高生育成本,在可预计的未来也将有着高额的养老支出,影响着家庭生育计划。在农村,“散养型”的养育模式已然成为过去式,“精致化”的养育消费惯性使得农村养育子女的成本也大大提升。在社会配套措施尚未完善的情形下,我国生育率还将持续下降。

3. 生育文化

费孝通曾言:“生殖本是一种生物现象,但是为了要使每个出世的孩子都能有被育的机会,在人类里,这基本的生物现象——生殖,也受到了文化的干涉。”[18]47生育文化是影响生育水平的重要因素,随着社会变迁而不断发生改变,当前的生育文化呈现“传统性”与“现代性”相交融的时代特征。传统“养儿防老”的文化观念仍影响着部分人群,主要集中于乡村地区与35岁以上的育龄人群,政策上的放开在一定程度上能够刺激其“多生多孕”的行为。而在“独生子女”家庭里成长起来的新一代适龄婚孕人群,深受“一个刚好,最多两个”的生育文化惯性影响,加之普遍担忧“养不好、养不起”使其生育意愿不高。同时,“丁克”“不婚主义”等思潮日益被这部分群体所接受,导致生育率不断下降。

4. 家庭抚育能力

在托育服务机构尚未健全普及,大多数家庭未有足够的经济支撑以雇佣全天候保姆且对其缺乏信任的情形下,家庭抚育能力对适龄人群的生育意愿有着重要影响。首先,在拥有祖辈提供隔代照料的家庭中,祖辈分担了养育子女所需的时间、人力投入,极大提高了年轻父母的生育意愿。但在城市中,现代化进程中的家庭变迁与发展削弱了这一传统的照料方式。如在城市化进程中,人口迁移、小型化的住房空间与渴望个人空间的考量,部分家庭打破了“三世同堂”的居住模式,家庭的传统代际功能弱化,子女无人照料的现实条件束缚了城镇育龄夫妇的生育行为。其次,“夫妇不只是男女间的两性关系,而且只是共同向儿女负责的合作关系”。[18]85在养育子女的过程中,父亲的参与度也会影响年轻夫妇的生育意愿。在养育子女过程中父亲参与程度高的,能够分担母亲的育儿压力,会影响女性的生育决策。而父亲的高度参与能够使其体会养育子女的不易,进一步影响其生育意愿。最后,若在子女养育过程中,出现父职、隔代照料的双重缺失,养育子女的压力全由母亲承担,易影响母亲的生理与心理健康,同时削弱其生育的主观意愿。

(二)内在动因

当前,我国人口生育水平除了受生育环境、生育文化等外在因素影响外,个体内在的偏好与动力也发挥着重要作用,在传统家族本位与现代个体本位的相互博弈下型构了当代适龄婚孕人口的生育意愿。传统家族主义的生育逻辑要求个体为了家族延续与发展而生儿育女,但现代化的发展推动了成年子女与父母异地居住情况增多,家庭小型化、核心化的情形增加,在一定程度上弱化了历史上所形成的家族网与亲缘支持体系,消弭了传统生育惯性,育龄人群的个体性与自主意识不断提高。个体本位的生育逻辑主要偏重于个人情感的满足与价值实现,此生育倾向在当代社会愈发凸显,特别偏重于女性适龄婚育群体。

传统社会中女性的生育自主权受到限制,但是随着女性受教育程度不断提高,现代经济社会对女性劳动力有着更多需求。由此,女性在生育选择上拥有更多话语权且有着多维度的考量。首先,生育本身就涵盖“生”与“育”两个部分,期间需要经历孕育、分娩、赋予、教育等多环节、长过程,女性在这一过程中需要承担远多于男性的职责与义务,相应需要付出远多于男性的时间、精力。这势必会引发其与自身职业发展的冲突,就要求女性加以权衡与取舍。城市中存在越来越多的职业女性,对个人能力的施展、自我需求的实现有着较大的渴望。在其渴望的驱使下,部分女性会选择减少乃至放弃生育。其次,如费孝通所言:“孕妇的痛苦,临盆的危险,哺乳的麻烦,自是无法掩饰的事。”[18]44在怀孕、分娩过程中体验到的不良感受和由此造成的生理、心理、体力的巨大改变都有可能降低女性适龄婚孕群体更高孩次的生育意愿。

三、 未来中国人口生育变迁的前瞻

社会完整是个人健全生活的条件,而社会的完整必须人口的稳定,稳定人口有赖于社会分子的新陈代谢。[18]45但当前新出生人口数与生育率持续走低,2021年5月11日,第七次全国人口普查数据(以下简称“七普”)显示,2020年,全国人口出生数量仅为1200万,比2019年减少200万,生育率的进一步下降意味人口负增长可能很快到来,[19]为此需要在以下几个方面探索破解我国低生育困境的良策。

(一)重塑人口发展的几种观念

如何正确认识“人口”及其在社会发展过程中所起的作用,是解决当前人口生育问题的理论源头。对这一问题的认识,不同理论学派各执一词。如马尔萨斯的《人口论》与罗马俱乐部的《增长的极限》就曾指出人口增长会对发展造成压力,人口问题属于人口压迫生产力的性质。不少环保主义者也支持这一观点,提出环境问题的实质就是供求问题,人口大量增长易造成供不应求。而以李嘉图为代表的古典经济学家则认为,人口是经济增长的重要因素,人口问题属于生产力压迫人口性质。同时,也有学者指出人口需要与其他要素相结合才能对社会发展产生影响,如布鲁诺所阐述的人口红利论。

正如马克思所言,“人的本质不是单个人所固有的抽象物,在其现实性上,它是一切社会关系的总和”。[20]人口问题是镶嵌于社会发展浪潮中的结构性问题,与社会各因素同构互促,人多与否都对社会发展产生正反两方面的作用。如在低生育率的背景下,我国适龄劳动人口不足、劳动力成本上升,削减了未来我国经济社会发展的中坚力量,但这也推动着我国进行产业结构的调整、培养人口质量红利。然而,我们也要认识到保持一定的人口数量对于社会发展有着重要意义。正如费孝通曾指出:“社会分子新陈代谢是维持社会结构完整和绵续的机构,抚育孩子不是一件个人可以随意取舍的私事,而是有关社会生存和安全的工作。”[18]64人口是社会存在发展的基础,也是社会生活的主体,保持适当的人口量是社会进步和国家发展的重要因素。

科学把握中国人口发展新形势是解决当前人口生育问题的前提条件。随着经济社会发展进程加速推进,个人自主意识觉醒,住房、医疗、教育等生活成本不断攀升,消费习惯转变等使我国低生育率有其长期性与必然性。在未来一段时间内出生人数将呈持续减少的趋势。根据东亚地区的历史经验表明,当国家与地区的生育率降至1.5以下的很低生育率水平,或降至1.3以下的极低生育率水平,要想摆脱低生育惯性将极为困难。[1]8同时易引发超低生育率的内卷效应,在经济社会等条件未发生改变时,政策松动所产生的反弹效应也是短暂的。我们在采取举措刺激适龄婚孕人群生育意愿提升的同时,也需积极探求适应人口变动的良策。如着力提高人口素质、提高劳动者的劳动生产率、推动产业结构的转型升级等等。

(二)推动人口生育政策转型发展

以20世纪50年代毛泽东提出“要提倡节育,要有计划地生育”为开端,我国开始尝试使用行政举措对适龄婚孕群体的生育行为进行指导与干预。20世纪70年代至21世纪初,我国主要实行降低生育率和控制人口增长的生育政策。但进入21世纪以后,我国生育率降至超低水平,陷入低生育水平的客观现实,[1]39使人们开始对现行的人口生育政策进行反思,逐渐放开生育限制,由“双独二孩”渐趋演变为如今的“三孩政策”。但限制性的政策放开却未产生人口“补偿性上涨”的生育预期,社会经济因素对适龄婚孕群体的生育行为有着愈加重要的影响。由此,社会对于计划生育政策也产生了诸多争议。计划生育政策在社会发展过程中曾起到一定的积极作用,简单地将其否定并要求予以抛弃,未免有失偏颇。如此易造成“将污水泼掉的同时,将污水中的孩子也一并泼掉”,探寻如何推动计划生育政策的良性转型发展才是当前需思考的问题。

计划生育政策作为国家调控人口生育水平的重要手段有其历史必然性,推动其转型发展需要从以下几个方面协同发力。首先,肯定行政调控在历史上所起的积极作用,明晰社会经济机制在调节我国人口生育水平中发挥的关键作用。在牢牢把握政府宏观调控的基础上,紧紧依靠社会经济机制的调节作用。通过加强、完善与生育相配套的社会经济机制以影响家庭的生育决策与行为,统筹解决人口问题。其次,推动人口生育政策由行政、强制管理方式向鼓励、服务转型。当前调整人口生育政策需要为适龄婚孕人群提供相应的公共服务体系,适应不同群体的生育需求,尊重并支持人民群众多样化的生育选择,在积极探求以政策转型激发人们生育意愿的同时,也要将生育数量范围控制在合理界限内。最后,隐蔽性、渐进性、累积性、周期性、广泛性、流动性与长期性是人口区别于其他社会经济问题的显着特点。[1]42人口生育政策的调整需立足人口特点,把握人口发展趋势,加强人口发展形势预判的专业技术研发与应用,及其专业人才的培养,提高人口政策的预见性、科学性与适用性。

(三)建构生育友好的家庭支撑体系

“人类创制这家庭的基本结构,目的是在解决孩子的抚育问题,使每个孩子能靠着这个结构长大,成为可以在社会中生活的分子。”[18]110家庭是保障孩子孕育、成长的基本单元。家庭的生育决策根源于家庭对其整体利益与未来发展的考量,建构生育友好的家庭支撑体系,有利于消除育龄人群的生育顾虑,从源头激发其生育潜力。

良好的生育观念是建构生育友好的家庭支撑体系的前提,有利于激发适龄婚孕群体“想生”的意愿。首先,提倡新婚嫁观念,破除高价彩礼文化等陈规陋习,减轻婚嫁压力,长效挖掘生育潜力。其次,在家庭内部树立平等的性别观念,调动男性家庭成员的积极性,缓解“母职焦虑”,更好地平衡父母双方的家庭责任,使其平等地参与育儿过程。最后,抚育孩子是一项繁重的任务,“时常需要家庭之外的人帮忙,这一个圈子就是从家庭扩展出来的第一层亲属”。[18]183中国传统家庭中家族成员间的利他主义和紧密情感连接为祖辈照料孙辈,减轻家庭的抚育负担提供了有力支撑。这一家庭文化传统在当下的传承与发展是适龄婚孕群体生育意愿得以提升的重要动力。

减轻家庭生育养育负担是建构生育友好的家庭支撑体系的重要条件,有利于促进适龄婚育群体做出“敢生”的婚孕决策。大量实证研究表明,家庭的稳定性与幸福感会促进生育,婚姻满意度会影响家庭生育决策。生育这一行为除了有传宗接代、绵延子嗣的理性考量外,更有着情感见证与延续的感性因素。在以亲情为枢纽的紧密连接中,家庭成员会加强对子女的抚育、照顾,给予子女成长以无私的支持。通过推动社会配套支持措施的贯彻落实,转移家庭功能以减轻家庭负担,提升家庭的稳定性与幸福感。如着力降低“婚姻—生育—养育”的经济成本与机会成本以统筹应对高房价、高教育成本、高医疗费用等痛点问题,协调解决如何规范婴幼儿市场、培育托育服务等难点问题。

满足个人美好生活的需求是建构生育友好的家庭支撑体系的关键要素,有利于激发适龄婚孕群体“多生”的意愿。传统社会里,养育孩子的边际成本较低致使多生多育。且生育孩子的劳动—经济效益占主导,大部分家庭渴望通过多生育孩子摆脱贫穷的困境,却往往陷入“贫困—多生—贫困”的生育怪圈。当前经济社会快速发展,人们对物质文化的需要日益转向对美好生活的向往。在影响生育动力的因素中,劳动—经济效益所占比重不断下降,消费—享乐效益渐趋主导。同时,个体面临着工作—家庭—自我生活间的平衡,即在工作、家庭外,个体还渴望拥有自我独立的空间、闲暇的生活。通过政策的组合与协调,如发展、完善托育服务机构,提供高质量的托育服务;做好工作与育儿时间的衔接;规范职场文化,协商确定弹性工作方式等等。切实改善家庭的生活品质,提升家庭的生育意愿。

当前我国正面临超低生育率带来的严峻挑战,提振我国生育水平刻不容缓。由此,回溯我国人口生育变迁的历史轨迹,剖析引致当前人口生育问题的深层机理,由此探寻破解之策具有一定的理论与现实意义。但社会生育水平的提升是一项系统工程,需要绵绵用力、久久为功,期盼立竿见影的成效显然不切实际。未来在关照经济、社会、政策、文化等宏观层面的提升路径外,还需致力于个体生育意愿等微观层面的提振之策。

参考文献

[1]任远历史的经验:中国人口发展报告(1949-2018)[M].北京:经济管理出版社, 2019.

[2]中共中央文献研究室.译东着作专题摘编:上[M].北京 :中央文献出版社, 2003:970.

[3]冯立天80年代中国生育率的变动与社会经济因素的分析[J]中国人口科学, 1992(1):45.

[4]张翼新中国成立70年来中国人口变迁及未来政策改革[J]中国特色社会主义研究, 2019(4):22.

[5]中共中央党史研究室中国共产党的九十年:第3册[M].北京:中共党史出版社, 2016:927.

[6]汤兆云建国以来中国共产党人口政策的演变与创新[J]科学社会主义, 2010(3):112.

[7]解读三孩生育政策推动构建包容性配套支持措施[J].妇女研究论丛, 2021(4).

[8]刘叶,孙雪华,等.支持三孩政策的家庭亲善福利体系的构建[J].社会工作, 2021(3):92.

[9]聂建亮,董子越“三孩”政策:积极影响、锺障碍与因应策略[J].广州大学学报:社会科学版, 2021(6)-77.

[10]风笑天.三孩生育政策与新型生育文化建设[J]新疆师范大学学报:哲学社会科学版, 2022(2):103-104.

[11]习近平.关于《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》的说明[N].人民日报, 2015-11-04(2).

[12]任泽平我国结婚对数从1347万对下滑至813万对,应立即全面放开生育[EB/OL].网易, 2021-12-08.https://3g.163.com/dy/article_cambrian/GQI30DNA05525637. html.

[13]中国青年结婚年龄不断推迟: 30 ~ 34岁占比大幅上升[EB/OL].第一财经 , 2021-12-23.http://baijahao.baidu.j.gou5juan.com/s?id=1719911770833734339&wfr=spider&for-pc.

[14]张翼“三孩生育”政策与未来生育率变化趋势[J]中国特色社会主义研究, 2021(4).33.

[15]穆光宗.三孩政策与中国人口生育的优化:背景、前景和愿景[J].扬州大学学报 :人文社会科学版, 2021(4):67.

[16]陈佳鞠后生育转变阶段的生育水平差异及其原因[J].人口研究, 2021(6);:65.

[17]中国共产党简史[M].北京:人民出版社,中共党史出版社, 2021:519.

[18]费孝通生育制度[M].上海:华东师范大学出版社, 2019.

[19]解读“七普”数据:六大特点[EB/OL]光明网, 2021-05-21.https://m.gmw.cn/baijia/2021-05/21/1302310040.html.

[20]马克思恩格斯文集:第1卷[M].北京:人民出版社, 2009:501.

1概述鄂州市是湖北省的有着特殊地位的地级市,承任着湖北省乃至国家很多改革任务,如农村土地置换制度改革、房产税试行等。鄂州市正试行着很多政策,这些政策成功的实现,有赖于对鄂州市自身的条件,如自然资源条件,社会资源条件等有着清楚的了解。人口作...

随着我国经济社会的进步,医疗卫生事业的发展水平也在稳步提升。自2009年国家新的医疗改革方案开始实施,社区卫生服务中心成为了改革重点之一。参考以往学者的研究,我们可以认为社区卫生服务中心在疾病防治中所起到的作用是基础性的、关键性的,其功能...

今天,人口流动现象变得十分普遍,流动人口促进了一个城市的发展与繁荣,为国家和社会的进步做出了不可磨灭的贡献,但是他们本身却面临着社会融入的困境,这种现象凸显出当前我国体制与文化还存在着一些欠缺之处。流动人口的社会融入一方面是因为宏观原因,...

1、问题提出近十年,随着经济社会持续转型,大规模的人口流动和迁移迁居成为我国工业化、城镇化进程中显著的社会现象。流动人口的管理与服务问题已逐渐成为中国地方政府工作的重点和困点,引发各界越来越多的关注。国家卫计委流动人口司2013年7月发布...

按照惠远镇党委、政府以及上级业务部门的统一安排,2015年惠远镇人口和计划生育工作的主要奋斗目标是:在确保圆满完成年度人口控制目标任务的前提下,采取综合措施稳定低生育水平;积极协调各部门之间的关系,制定并落实一系列有利于计划生育的政策措施;加...

第五章故事背后的启示:办法、建议与思考的问题一。小丁村走出困境的具体办法我国人口众多,幅员辽阔,关于农村人口流动形式与造成影响也各不相同。东部发达地区或地处城郊的农村,因有较大的人口接纳能力而成为人口的流入地,有的村庄既是流出地也是流入...

人口红利是指一个国家的劳动年龄人口占总人口比重较大,劳动供给充足,抚养率比较低,为经济发展创造了有利的人口条件,整个国家的经济呈现高储蓄、高投资和高增长的局面。一般认为人口红利包含两大基本要素,一是劳动力数量和比例相对较大,二是抚养负担相...

一、农村人口迁移的规模根据国家统计局2011年农民工调查监测报告显示,2011年全国农民工总量达到25,278万人,比上年增加1,055万人,增长4.4%。其中,外出农民工15,863万人,增加528万人,增长3.4%。住户中外出农民工12,584万人,比上年增加320万人...

中央城镇化工作会议指出,新型城镇化是质量提升的城镇化,解决好人的问题是推进新型城镇化的关键,推进以人为核心的城镇化,提高城镇人口文化素质和居民生活质量,把促进有能力在城镇稳定就业和生活的常住人口有序实现市民化作为首要任务.2013年,河南城镇...

第3章辽宁省城镇化发展水平及人口迁移特点3.1辽宁省城镇化发展水平3.1.1辽宁省城乡人口状况根据上表3-1的数据可以看出,2010年辽宁省总人口近4375万人,其中城镇人口规模为27187963,占辽宁省人口比重62.15%;乡村人口为16558360,占比37.85%....