1引言

关于记忆,哲学心理学家HenriBergson(1896)最早出版了相关研究着作,他认为,“记忆是通过一定的事件和个体表现相互作用诞生的”[46]。

HenriBergson关于记忆的论着引起了Durkheim的关注,Durkheim认为,仅仅关注个体记忆是存在局限性的,他建议群体用传统的仪式去保持过去一直存在的事物[45]。此后,欧洲学者AbyWarburg(1920)最早提出集体记忆,他认为,“人类的所有物品特别是艺术品象征着远古时代的一种符号在传承,表达了人类的一种集体记忆”。

Durkheim的学生MauriceHalbwachs在延承老师观点的同时将社会人群和集体记忆联系在一起,认为“任何记忆都是由特定的社会人群在特定的时间和空间产生表达的”[48]。集体记忆的产生离不开社会文化发展的大背景,因此,要想更好地解释集体记忆就需要把它置于记忆发生的文化背景下加以考量[49]。杨·阿斯曼(1977)在其着作《文化记忆》中提出了“文化记忆”的概念,并将“记忆”研究引入到文化学研究之中[4],进而认为,“文化记忆最重要的演示和传承的方式在于节日和仪式”[33]。

民族传统体育文化隶属于民族文化的子系统,是中华民族集体记忆的集中展现,更是中华民族在特定时间和空间的文化表达。民族传统体育文化深受我国社会发展背景的影响。近年来,由社会变迁所带来的精神和物质生活的改变也催生了文化的变革,传统体育赖以生存的环境正在消失,民族传统体育文化也同样面临着冲突、融合的改变过程。韩国学者(LEEJongYoung,KIMKyungHoi,2003)研究认为,“社会的发展必然带来传统体育的不适,也会产生冲突和矛盾,传统体育只有调试和规范才能得以传承”。我国社会的变迁同样会带来传统体育生存环境的改变,我国学者认为,“在社会变迁的过程中,传统体育的发展形式取决于行为人的主观选择,在这一过程中是社会选择了传统体育,传统体育必须依附和服务社会才能找到生存空间”(郑国华,2010)[41]。“民族传统体育在社会转型、奥林匹克冲击和全球一体化的社会文化背景下,呈现出多态并存的多极现代化发展格局”(白晋湘,2004)[2]。

“随着社会转型进程的加快,传统体育正面临着逐渐萎缩和消失的危险,传统体育的传承已经成为体育界重要的研究命题之一”(刘坚,2012)[23]。“由于西方体育文化的入侵与民族传统体育文化传承体系的割裂、断层等原因影响,造成了民族传统体育文化前所未有的传承危机,因此,构建全球化视野下的传统体育文化传承体系势在必行”(白晋湘,2011)[3]。“时代环境的改变和全球化浪潮给民族传统体育文化带来了生存和发展的困境,而解决这一问题的办法是对传统体育进行理论规范”(胡小明,2003;2007)[17,18]。“东、西方文化的冲突与交融是造成东、西方体育发展形成反差的根源,规范发展模式是解决路径之一”(倪依克,2005)[31]。

从现有的文献看,国内、外学者从不同的角度对文化记忆与传承进行了研究,这些成果为社会变迁下的民族传统体育文化记忆与传承提供了较好的参考价值。但从现有的成果来看,从社会学视角对传统体育文化记忆与传承进行的研究,特别是社会变迁对文化记忆与传承影响机理的深入研究仍有待于进一步完善和补充。为此,本研究选择一个地区作为个案,通过对该地区武术活动变迁的研究,进一步揭示社会变迁对民族传统体育文化记忆与传承内在机制的影响。

2研究对象与方法

2.1研究对象

本研究选取我国第一批武术之乡———沧州为个案。

究其理由:第一,沧州武术是我国武术文化的重要汇聚之地,在我国武术发展的历史上具有重要的影响;第二,沧州武术由于历史和地理原因始终处于开放融合的发展态势,作为国家首批命名的武术之乡,沧州武术的发展与中国社会变迁的律动紧密相连,因此具有较强的代表性;第三,沧州武术形式多样,沧州地区拥有武术拳种所占的比例居于全国之首。

沧州地处我国北方,隶属于河北省,位于东经115°42′~117°50′,北纬37°29′~38°57′,地处河北省东南部,与辽东半岛和山东半岛隔海相望。沧州市是我国第一批命名的“武术之乡”,也是我国第一个地市级的“武术之乡”。沧州武术源于春秋,兴于明,盛于清,到了乾隆年间“武术之乡”已经形成[5]。沧州武术是中华武术发展的典型代表,沧州武术的发展也映射了中国武术发展的基本镜像。如今的沧州武术正处在传统与现代的冲突与变革之中,这为研究社会变迁下的武术文化传承提供了较好的研究视角。

为本文讨论得以顺利展开本研究以时间为节点将沧州社会与武术的变迁分为3个阶段,即1949年以前的“传统武术文化发展时期”;1949—1979年的“社会变革时期”;1980年至今的“现代社会时期”。改革开放以来是我国社会变迁和转型的关键时期。为此,本研究重点突出对传统社会和现代社会的考察比较,即突出1949年以前的传统社会时期和1979年改革开放以后的现代社会时期的武术文化变迁的比较研究。

2.2研究方法

本研究主要采用理论研究与实证研究相结合的方法。

采用区域研究方法对特定地域中的武术文化变迁状况进行研究;通过个案研究归纳来反映整个社会变迁对武术文化影响的一般规律。整体上遵循“文献研究→理论分析框架构建和检验→典型个案研究→数据收集整理和统计分析→结论”的研究思路进行。研究涵盖理论研究与实证研究两个体系,理论研究主要是采用文献资料研究的方法,通过对国内、外文献的研读,为研究方案的确定、关键概念的明晰、关键变量的定义、理论分析框架的构建提供支持。

研究过程中,运用诠释学、文化记忆、社会变迁、社会分层与流动、场域和功能主义等理论分析社会变迁对传统武术文化带来的影响。

实证研究体系主要采用田野调查法进行,通过深入个案研究进行深度访谈和调查,掌握第一手资料。一方面,采用参与式观察、居住、深度访谈等方式,从当地人中探寻传统武术文化传承行为的主体解释,用于检验、修正并完善本课题的理论分析框架和假设;另一方面,访谈国内相关领域的专家、民族传统体育文化传承人、活动组织者及相关人员。通过纵向剖析不同时期传统武术文化记忆与传承的机理,特别是现代社会(改革开放30年来)变迁对传统武术文化带来的影响,提炼和概括出一般理论和基本规律,以检验和发展既有理论。

3社会变迁对传统武术文化影响的个案考察

3.1“传统时期”的沧州社会结构与沧州武术

3.1.1“传统时期”的沧州社会结构

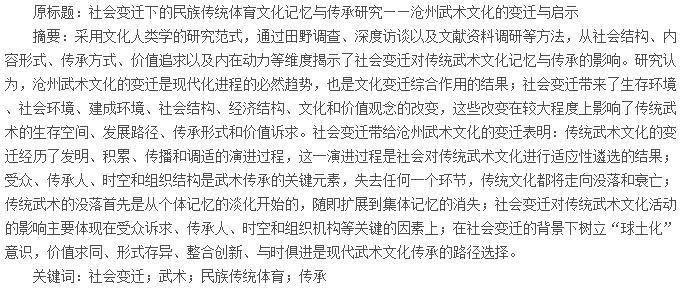

沧州地处中纬度地带,大陆性气候显着,四季分明,温度适中,呈现春旱、夏涝、秋爽、冬干的气候特点。沧州因濒临渤海而得名,古之沧州沿渤海方圆百里,布满了芦苇荡和荒滩。自古以来,多代王朝均建都于幽燕,沧州乃兵家必争的军事重地。因此,自古以来沧州既是古代战争发生之地,又是犯军、叛将发配之所。据史料记载,沧州始建于北魏熙平2年(公元517年),历史上沧州隶属多变,战国时属齐,秦时属巨鹿,三国时属魏,北宋时属河北东路,元时属中书省,明时属京师,清朝时期则属直隶省,民国2年(1913年)改沧州为沧县,1984年,沧州升为地级市。由于各种原因,沧州人民自古尚武,乾隆时期的《沧县志》记载:“沧邑俗劲武尚气力,轻生死,自古以气节着闻”[6]。由于地理位置重要,沧州成为京、津、冀、鲁、豫地区重要的交通枢纽,沧州也是我国重要的产盐地区,加之京杭运河贯穿沧州境内,酝酿了重要的运河文化。因此,传统社会中,沧州居民以农业经济和商业经济为主,过着渔业、农耕与商业文明共生的生活(表1)。

中国社会结构的本源与传统社会的宗法制度密不可分,农耕文明造就了以家庭和血缘关系为单位的社会结构体系。家与国的结合潜移默化地使社会对人的控制超越日常伦理,趋向于社会团体和政治控制发展,传统社会中的儒家思想成为了人们道德准则。

3.1.2“传统时期”的沧州武术

3.1.2.1“传统时期”的沧州武术内容与形式

战争与生活的需要在武术的产生与发展过程中起到了重要的作用,沧州独特的地理、历史和人文环境赋予了沧州人自古以来尚武的行为特征。史料记载,自春秋战国时期,沧州武术就勃然兴起。“齐人的技击技术、魏人的武勇、秦的锐士、燕赵则不乏慷慨悲歌之士,古代的沧州尚武,武健泱泱有表海之雄风”[24]。春秋战国时期沧州武术的兴起主要是源于诸侯战乱,讲求武备成了当时图存之法。自此尚武之风得以延续,到了汉代,时任渤海郡(沧州一带)太守的龚遂为了抑武兴农,告示乡民“卖刀买犊,卖剑买牛”[20]。可见,当时沧州地区对于武术的挚爱程度。

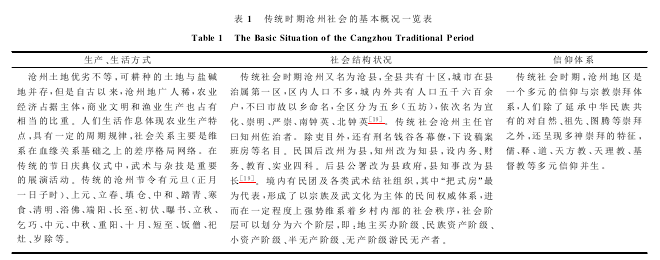

此后,唐代的武举制度开始诞生,这一制度一直延续至清代中期,武举制度的出现更加激励了沧州武人的习武热情。古代沧州土地贫瘠,“蝗灾十常三、四,旱灾时常五、六,涝灾十常八、九”(《清河间府志》),民间有“旱了收蚂蚱,涝了收蛤蟆,不旱不涝收盐疙疤”之说[20]。沧州地区历史上还曾受到黄河水泛滥的影响,北宋嘉佑五年,黄河就曾在今天的河北大名县西南多次决口东流,使沧州、河间等地沦为黄泛区[13]。土地贫瘠促使人们尚武抑农,再加之沧州自古为南北交通要冲,诸多武林才俊以镖业为生。特别是明代军队实行的卫所组织形式(按照明代的制度卫所将士要换防驻戍),卫所的换防实际上形成了一定数量的人口迁徙,在迁徙的过程中,有不少武艺高强的军士留驻沧州以镖业为生,这在一定程度上带动了沧州的武术发展,再加之以武选士的制度存在,习武成为社会阶层流动的途径之一。由此涌现了一大批的武术人才,仅在明、清两代就涌现了1937名武进士和武举人,尤其是清末民初,沧州武术更是达到了鼎盛时期(表2)。

明清时期,沧州武林豪侠云集,门派众多,素有“镖不喊沧”之说。“镖不喊沧”是由沧州成兴镖局的创始人李冠铭树立,李冠铭为大刀王五之师,当时名震一方。有一天,一队外地镖局的镖车自北向南路过沧州城,镖师高声喊镖如入无人之境,当镖车快要到达南门时,镖师说:“都说沧州是武术之乡,也不过如此”。此话传入李冠铭的耳中,“冠铭驰马追之,超其前有石坊,冠铭手攀坊梁,以股夹马起,马跳嘶不能少动,镖客大骇,逊谢哀之,冠铭始大笑,驰去。嗣后凡镖客过沧境相戒不喊镖。久沿成例,至今尚然”[5]。此后,凡是镖车经过沧州,无论名号大小均要撤下镖旗,不得喊出镖号悄然通过,以示对同道尊敬之意。这一规矩在清朝末年已经成为所有镖行共尊之常规。“镖不喊沧”映射的是沧州武林能人辈出,高手林立。镖师作为一种职业在传统社会的沧州地区悄然兴起,并且迅速得到广泛的价值认同,镖局在沧州地区生意也分外红火,随之带来的是习武之风的普及。新中国成立前,沧州有代表性的武林豪杰有丁发祥、窦尔敦、霍元甲、霍殿阁、王子平、王正谊(大刀王五)、李凤山(燕子李三)等”[5]。

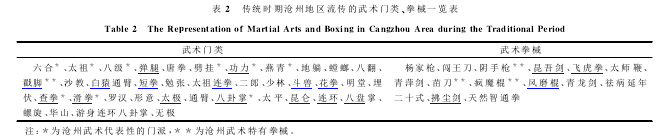

传统社会时期,沧州武术的组织形式主要来源于民众自发,这种自发的习武形式源于生活环境以及实现自我价值和社会流动的需要。习武团体一般人数不多,呈现宗族似的管理体系,依靠模拟血缘关系和血缘关系来维系;具有一定武艺水平的拳师成为民间权威构成的主体,活动方式带有一定的农耕文明特点,体现“忙时种田,闲时造拳”的特征。习武活动主要是在把式房、打谷场或者田间空地进行,信息传播的途径来源于口传身授。这一时期,习武活动对经济基础的要求并不高,主要依靠自给自足和徒弟对师傅少量的物资供给,目标追求主要表现为实现社会流动、强身健体和文化延承。

3.1.2.2“传统时期”的沧州武术传承方式

武术文化从属于强势活态的文化形式,武术文化传承更是活态的,深受社会结构和生产方式的制约。自古以来,中原大地的生产方式根植在农业文明基础之上,以农业为主的生产方式所支撑的是人与自然的天人合一、和谐共生的特征。“日出而耕、日落而息”,“春种、夏长、秋收、冬藏”是在传统社会时期延续几千年的生产规律,一切活动围绕着农业生产的时间规律而进行。以农业社会结构为基础的社会形式决定了以家族为单位的生产方式,由此产生了以血缘为基础的基本社会关系。传统武术文化的传承主要遵循着两种方式,首先是血缘关系传承,其次是模拟血缘关系传承。构建在以家族为基础的传承,如父传子、子又传孙的模式当属于血缘关系传承;而通过仪式性的拜师进而成为入门弟子,所谓“一日为师,终身为父”,“师徒如父子,拜师如投胎”,是典型的师徒传承,其实质上是在建构着模拟的血缘关系。

沧州社会除农业生产以外,武术活动成为人们闲暇活动的主要形式,“日出而耕,日落而武”、“忙时种田,闲时造拳”成为武术之乡的真实写照。在过去沧州社会中,武术传承的场域主要是通过“把式房”实现。沧州人习惯于把武术称之为“把式”,将习武的场所称之为“把式房”。“把式房”是传统社会时期武术教习的场所,它通常以师傅的姓氏、乡村名称或者门派来命名,比如“王家把式房”、“八级把式房”等。通常情况下,“把式房”都设在师傅的居所,也有的设在庭院或空旷之地,内部备有石锁、各式兵器等练功器具,夜间习武时还配有照明灯具。“把式房”的规模一般不大,其开支一般要靠弟子捐助(比如粮食、布匹、灯油等)维持[25]。“把式房”的实质就是一个习武团体,但是在传统的乡村,这种团体的规模并不大,几人至几十人的规模不等(表3)。

每一个习武团体内部的传承主要由血缘关系(家族传承)和模拟血缘关系(师徒传承)两种形式组成。在这一群体中师傅具有无可替代的权威性,相当于家长,而徒弟则是这一群体中的晚辈。除了构建在血缘关系基础上的传承外,师徒传承要通过一定的仪式来实现,即弟子入门要先拜师,拜师有两种途径:一种是通过行文拜帖,一般内容是表达对武术的向往、对师父的仰慕以及自己的虔诚之心;另一种形式是通过族中的长者引见来实现。拜师时要举行拜师仪式。仪式完毕之后模拟血缘关系建立,“一日为师,终生为父”的“父子”关系开始生效,以后徒弟不但要照顾师傅的日常起居,还要对师傅履行子女之责。入门后的弟子无分年龄,以先入者为长,后入者为幼。一般习武者的启蒙老师称之为“开门师”,而以后的老师称之为“过门师”。

3.1.2.3“传统时期”民众参与武术的价值追求

“传统时期”沧州人们习武的主要目的有:第一,源于自我安全的需要;第二,基于生计而进行的授拳活动;第三,由于沧州镖行的兴起,习武护镖成为了一种职业;第四,武举制度开创了以武选士的先河,极大鼓励了习武者的热情。这其中,自我安全的需要源自于武术的基本价值。古之沧州由于战乱影响,非尚武不可图存,在冷兵器时代,武术特有的搏击保身价值致使民众纷纷参与以求自保,为此,肇始于春秋时期的武风不断在沧州得以延续。

元朝时期(公元1312年),为了反抗民族压迫,沧州地区的居民还与元朝的军队发生大规模冲突;明朝时期(公元1399年),爆发的“靖难之役”致使诸多沧州人遭受杀戮,这更激起沧州居民的尚武之风,于是习武保身成为沧州先民的生存哲学。沧州地区的许多文献都有关于古人习武保身进而保全宗族的记载,如隶属于回族的戴氏家族就有这样的记载:“崇祯季,盗贼从生,族人结社互为援助,羲臣公兄长兆雄武尤着,乡人赖以不恐”[39]。有需求就会有市场,人们对于习武保身的需求催生了以教武为生的拳师行业,但是,这些拳师仅限于被有一定经济基础的贵族聘任,绝大多数乡民的习武愿望是通过农闲之时的田间地头以及在“把式房”的传习实现的。沧州地区浓郁的武风铸就了人们的习武热情,在演武场上卓有成就的人就可以通过武术技艺来达到自我价值的实现。这一过程正符合马斯洛的需求层次理论:人们在实现基本的生理需求(包括食物、健康、水、空气以及情欲)之后,进而寻求的是安全上的保障,当生理和安全得到保障之时,就是对社交(情感归属)、尊重以及自我实现的需求。在传统社会中,人们在实现基本的生活保障之后借助习武来实现安全上的需求,当这两种需求都得到保障之时,武术研习也可以为社交、尊重以及自我价值的实现提供有效途径。例如:有一身好武艺的人可以以镖业为生或者通过以武选士的制度(武举制)来博取功名。“自宋、明以来,有诸多武侠隐身于镖局之中,以镖业为生”[7,19],镖师的武术实力成为镖局得以在江湖立足生存的根本。在传统的社会里,每年都要举行镖行内的“亮镖会”,这相对于传统的老牌镖局而言相当于同行之间的交流(一般不搞对抗),而对于新入行的镖局来讲镖师的武术实力则是决定镖局是否能够立足的基本途径[26]。自唐代以来,实行的武举制度(公元702年创立,公元1901年废止)更是为本来就武风盛行的沧州地区带来了极大的动机激励,以武选士博取功名成为普通民众进入仕途的途径之一。据志书记载“沧州地区仅明、清两代期间就出过1937名武进士和武举人[6]。沧州籍的武术家丁发祥打败俄国大力士被康熙皇帝封为“铁壮士武侠”,霍殿阁被末代皇帝溥仪聘为武师,王正谊(大刀王五)助谭嗣同变法,王子平(神力千斤王)打败国外力士,民国时期张之江出任中央国术馆馆长等均成为沧州武林的典范。这对人们参与武术的热情和价值追求起到了极大的促进作用。

3.1.2.4“传统时期”武术传承的内在动力

“传统时期”武术传承的内在动力主要体现在以下几个方面:第一,强健体魄、尚武图存之需。强健体魄、尚武图存与武术的本质密不可分,狩猎与战争的需要是武术起源的重要动力,远古时代,人们“日与禽兽居,族与万物并”《庄子·马蹄篇》,人类的生活环境相当恶劣,在这样的环境下人们面临着杀死野兽充饥和被野兽杀死的选择。人们为了获取食物就必须进行狩猎活动,在狩猎的过程中拳打、脚踢和使用各种工具(器械)进行攻击成为了人类获胜的关键。此外,部落之间的战争中,人与人的搏斗也催生了搏击格斗技艺的产生。自此,武术作为一种技艺开始萌生,在历史的发展进程中不断地得到完善和补充,到了明清时期形成了多元化发展的格局。这一过程中,习武强身、尚武图存的意识开始展现。此外,在“传统时期”,人们可以选择的娱乐和体育活动相对较少,武术作为我国传统文化中的主要形式成为人们保身强体之首选,特别是在“武术之乡”习武之风更加浓郁,“忙时种田、闲时造拳”成为生活在武术之乡的人们的休闲活动。

第二,“武能定国”语境下的社会流动需求。在“传统时期”,武术所特有的搏击功能对于战争和国家的稳定起到了重要作用。国家和社会的稳定与“尚武精神”的强势张力息息相关。为此,统治阶层对武术人才非常重视,以武选士的“武举”制度的出现就说明了这一点。对于武术人才的需要不仅表现在国家层面,也停留在社会各个阶层,比如说,在传统社会时期的沧州镖行也同样需要优秀的武术人才。在今天看来,这种对武术人才的需要促使了人们通过习武来实现社会流动。也就是说,处于社会底层的普通民众可以通过习武来实现进入上层社会(以武选士)的目的,或者通过习武进入镖行以护镖业为生。这种需求在传统社会促进了武术技艺的习练与传承。

第三,基于祖先崇拜的权利与义务的纵向复制之需[34]。当时的武术传承大多是建立在血缘关系(家族传承)和模拟血缘关系(师徒传承)基础之上的。对于中国社会而言,祖先崇拜是血缘与族群关系的基础,子子孙孙绵延不绝是生命超越的形式,也是生命不朽的象征。对于祖先崇拜者来说,祖先是存在于世俗人伦秩序之中的神灵。

构建在祖先崇拜基础上的崇拜体系必然会对祖先遗传下来的文化与血缘群体进一步继承和强调,所谓“昭祖德,承祖业”[27]。在传统的祖先崇拜文化中,后人对祖先的英雄伟绩无比崇拜,后代子孙有责任和义务对祖先的道德进行继承,“昭祖德、承祖业”是子孙后代的使命和责任。在传统社会时期的沧州武术的传承基本上是构建在血缘(家族)与模拟血缘(师徒)关系上的,这两种传承体系实际上都体现了宗族传承的基本特征。即便是建立在非血缘关系上的师徒传承,也在践行着“拜师如投胎”、“一日为师终生为父”的社会角色,拜师仪式结束后实际上也就形成了模拟血缘关系下的宗族传承体系。因此,对于祖先传承下来的武术技艺,承载者们无不勤勤恳恳、兢兢业业地练习,唯恐稍有不慎辱没了先祖(先师)的名声。因此,建立在祖先崇拜基础上的武术传承实际上是权力和义务的纵向传递,具有一定的社会强制性。综上,在传统社会中强健体魄、尚武图存之需,“武能定国”语境下的社会流动之需以及基于祖先崇拜的权利与义务的纵向复制构成了传统武术传承的内在动力。

3.2“现代社会发展时期”的沧州武术

3.2.1“现代社会发展时期”的沧州社会结构

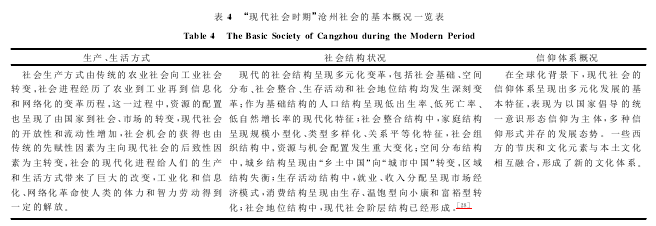

新中国成立以后,沧州原有的传统社会结构被统一的意识形态和政治革命措施打破,紧接着社会结构经历了三次明显的分化,第一次分化是在土地改革(1951年)结束后,社会结构分化为工人、农民、小资产、民族资产4个阶级;紧接着通过社会主义的改造(1956—1957年)社会结构分化整合为工人阶级、农民阶级和知识分子阶层;到了改革开放以后(1978年—)社会阶层进一步分化,形成了“国家与社会管理者、经理人员、私营企业主、专业技术人员、办事人员、个体工商户、产业工人、农业劳动者、失业半失业者等10个阶层”[28]。改革开放以后,社会转型与变革的速度开始加快,特别是在经济和文化全球化背景下的今天,中国社会正面临着由乡土中国向城市中国的进一步转化。世界范围内的文化交流和融合开始加剧,生产力水平不断提升,工业化、信息化和网络化的革命历程给人类社会带来了巨大的改变,人们的生产、生活方式,社会结构与信仰体系均发生了变革(表4)。

现代社会背景下,沧州的社会结构与中国社会结构的整体转型密切相连,发生了巨大的变化,呈现了由“乡土中国”向“城市中国”的转型特征。社会结构已经具备由传统社会结构向现代社会结构转型的基本特征,并且这一转型过程仍在进行。

3.2.2“现代社会时期”的沧州武术

3.2.2.1“现代社会时期”的沧州武术内容与形式

“现代社会时期”主要是指改革开放以后至今的社会发展时期,这一时期,社会环境发生了巨大的变化。改革开放以来,沧州武术在我国武术发展中居于中心位置,沧州武术始终以资源丰富、拳种繁多而闻名于世,形成了以燕青、查滑、太祖、功力、八级、八卦、六合、劈挂八大门派为主体,诸多拳种并存的现代武术发展局面。这其中,疯魔棍、苗刀、戳脚、阴手枪等拳械更是沧州地区所特有。此外,回族武术在沧州也成为一道亮丽的风景线,在沧州长期流传的回族武术就有40多个门类,器械大约有14种左右。在国家审定的129种武术拳种之中,在沧州地区广泛流传的武术种类就有52种之多。在国家武术竞赛套路中的传统套路所选定的10种民间传统拳种中,八极拳和通臂拳两种拳种均来自沧州,在沧州地区乃至全国范围内均具有较大的影响力。国家体育总局评选的中国武术“武林百杰”中,沧州籍的武术家就有14人,沧州境内共有武术馆校和拳社643个,习武人口达到数十万,武术人口所占的比例是沧州总人口的40.02%[32]。1992年,沧州市被评为第一批“武术之乡”,2006年,沧州武术被国务院列为国家级非物质文化遗产名录。在竞技武术方面,沧州籍运动员更是取得了骄人的成绩,近年来,沧州籍武术运动员共取得世界级武术比赛金牌8枚,全国武术比赛金牌37枚,省级武术比赛金牌238枚(截止2012年)。除此之外,还涌现出来了一大批武术着作,早期涌现的《形意母拳》、《八卦掌新义》、《国术与体育》、《青萍剑图解》、《龙形八卦掌》等一大批武术着作在国内、外均具有广泛的影响力。

现代社会沧州地区的武术分布呈现出了一定的区域特征,太极拳和八卦掌分布在沧州全境,六合拳、八级拳、秘宗拳、功力拳、通臂拳、太祖拳、苗刀、燕青拳、劈挂拳、二郎拳等主要分布在沧州市区、郊区以及东南部地区,而戳脚、少林拳、翻子拳、短拳、杨家枪等拳种主要分布在沧州西部地区。沧州地区的习武形式也发生了根本的变化,不同年龄段的武术习练者呈现不同的价值追求和组织形式。

青少年的习武组织形式主要是通过学校和武术社团所构建的“强制性协作团体”来实现,中老年的武术习练者大多是由武术精英或者活跃分子组织,民众自发参与。现代习武团体的参与人数较多,呈现一种典型的普及教育特征。

活动形式主要在武术馆、体育场、公园等地,武术传习的活动时间呈现明显的规律性特征,时间较为固定。武术传习的经济基础主要来源于有偿服务,信息传播模式呈现多元化趋势,录像、平面媒体和计算机等技术广泛应用。

综上所述,改革开放以来,沧州地区武术的主要变化体现在以下几个方面:第一,生产力水平大幅度提高,人们的生活质量也随之大幅提升,闲暇时间增多,生活休闲的选择性呈现多样化;第二,随着经济的发展,城市化进程加快,由“乡土中国”向“城市中国”转化,带有乡土气息的‘把式房’逐渐消失,活跃在田间地头的演武活动逐渐消失;第三,体育全球化背景下,民族传统体育文化正在遭受前所未有的冲击。随着时间的推移,武术生存的环境和土壤受到全球化和西方体育的冲击,体育化和标准化成为了传统武术改革的趋势,武术的传统文化特征正在逐渐淡化,武术的传承方式也越来越远离其本质和内核。

3.2.2.2“现代社会”武术文化的传承方式

随着社会的发展,现代体育已经成为人们生活的一部分,体育全球化进程给现代人的体育参与和选择提供了更为广宽的空间。在这种大的背景之下,传统武术的传承也开始逐渐打破壁垒,突破传统文化的束缚,走向大众传播。

传统武术的传承是“线性的”,现代武术的传承实现了由“线”向“面”的转化。在传统的社会中武术传承和传播的范围相对较小,主要集中在按照传统规矩建立的宗族体系之内,呈现的是一位师傅带几名徒弟的精英教育模式,这种教育模式就相当于现代的博士生和硕士生教育。传统的武术传承模式实际上是一种教化和思维方式培养的过程,其本质是用身体语言传递思维和社会化的符号过程。

传统“线性”的以血缘和模拟血缘关系为主体的传承体系优点在于维护了宗族传承体系,使武术技艺的传承达到了极致;缺点在于这种传承体系具有一定的约束性和抑制性,不便于武术的推广和普及。传统武术的习练过程实际上是对中国传统文化和价值观的进一步强化,在师徒传承的过程中,武术先贤实际上是对孔子提倡的“智者不惑,仁者不忧,勇者不惧”的模仿,进而主张“习武以德为先,德艺兼备的武德教化和思维培养过程”[35]。在传统文化的约束下,师徒之间通过拜师仪式实现了“血缘”的跨越,建立起了宗族传承体系。在这种仪式和文化的约束下,师徒之间形成了较为稳固的责任意识,即师父有责任和义务将徒弟教好,徒弟也有责任和义务铭记师父的教诲和传承武术技艺。

改革开放以来,随着习武人数的增多,一大批武术馆校相继成立,武术的传承也开始突破传统的方式。传统社会时期,依靠血缘关系和模拟血缘关系而进行的父子传播和师徒传播关系开始逐渐淡化,师承制的传承方式开始被建立在契约关系基础上的师生传承所取代。建立在契约关系基础上的师生传承模式顺应了西方体育发展和体育全球化的潮流,给武术的普及带来了极大促进。建立在契约关系基础之上的师生传播模式成为现代武术传承的主体。

3.2.2.3“现代社会时期”民众参与武术的价值追求

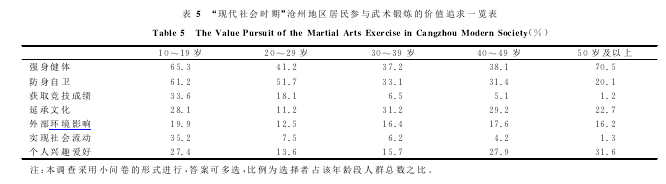

随着社会的发展,一些体育项目也成为人们健身参与和竞技欣赏的主要内容,特别是西方体育项目在奥运会等国际赛事和现代媒介的影响和传播之下,迅速在我国得到开展和广泛普及。西方体育项目的推广极大地丰富了我国民众的体育参与选择。社会环境的变迁促使民众参与武术的价值追求也发生了变化。不同的年龄阶段对武术参与的价值呈现多样化趋势(表5)。

在青少年群体中,以强身健体和防身自卫为目的的较多,有少部分人选择了竞技成绩和实现社会流动,对于文化延承的选择只局限于家传或者个人兴趣爱好的人群。随着年龄的增长,人们对习武的健身价值重视程度也随之提升。

10~29岁年龄阶段,人们习武的价值追求主要集中在强身健体、防身自卫兼具实现社会流动和个人兴趣;30~49岁的人群主要关注点集中在强身健体、防身自卫、延承文化和个人兴趣;50岁以上的人群主要追求武术的健身价值。

来体校学习武术的青少年开始都是家长送来的,家长希望武术能改变孩子的体质和性格,慢慢地孩子自己也就喜欢上了。不过,现在学武术的还是不如学时尚体育项目的多,比如篮球、跆拳道、游泳等。

对于青少年来讲,往往在项目参与之前就经历了家长的“职业生涯规划”和“价值利益的理性判断”。此外,改革开放以后,沧州地区的经济取得了飞速发展,农村中的青壮年开始逐渐涌向城市,即使在家务农的农民也不再是单一性质的从事田间劳动,他们投身于第二和第三产业的发展,几乎都是全年进行工作,过去的农忙和农闲的区别已经逐渐变得模糊。活跃在田间地头和把式房中“忙时种田,闲时练拳”的习武活动开始逐渐消失,当地的一些武术传人开始发现武术所具有的商业价值,出现了诸多经营性质的武术馆校和习武团体。人们习武的人数出现了“U”型曲线特征,即在校的青少年和已经退休的老年人习武群体的人数较多,青壮年群体的人数相对较少。这一特征与中国当下的群众体育人口的年龄分布特征基本一致。

3.2.2.4“现代社会时期”武术传承的精神基础

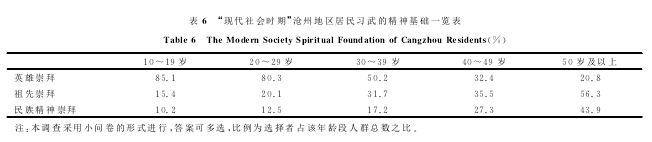

改革开放后,多重信仰和精神元素开始涌入,打破了传统社会较为单一的信仰体制,人们的习武价值观也呈现多元化追求。在市场经济的背景下,武术所拥有的商业价值被发挥到极致,在传统社会里曾被习武之人视为“不耻”之事的打拳卖艺,在现代社会里成为诸多武艺传承人获取经济利益的重要手段。大批武术表演团体和武术馆校相继成立,诸多拳师到全国各地甚至国外设馆授徒。在这种开放思维的影响下,传统武术也开始逐渐进入大众的视野。但是,由于武术所具有的“乡土气息”与现代体育项目发生了激烈的“碰撞”,武术传承也面临着诸多困境。课题组在对沧州地区不同年龄段习武人群的信仰基础调查时发现,现代社会的习武人群中,英雄崇拜和祖先崇拜占据主流,民族精神崇拜则稍次之。

通过调查可以看出,沧州地区居民中的习武人群在不同年龄阶段呈现了不同的崇拜和信仰特征,青少年阶段接触武术的途径主要是通过影视作品、武侠小说以及口述历史,因此,对其中所表现的武侠精神和英雄人物产生崇拜。

随着年龄的增长,人们对武术本身的认识也逐渐趋向客观,在中年和老年阶段所承载的社会责任和文化传承意识开始增强。这部分习武人群对祖先、族群和民族文化进一步认同,呈现对祖先和民族精神的崇拜意识。

4社会变迁对传统武术文化记忆与传承的影响

4.1环境变迁对武术文化记忆与传承的影响

4.1.1生存环境与社会环境变化对武术文化记忆与传承的影响

连年战乱、充满动荡与激变的恶劣生存环境促使沧州自古以来就形成了强悍尚武、好气任侠的社会文化习俗。

在这样的背景下,传统时期沧州武术活动体现出以下几个方面特征:第一,习武成为谋生和获取安全环境的手段之一,传统社会的护镖押运、看家护院、团练防卫,在一定程度上促使武术的技击功能得以彰显;第二,习武成为实现社会流动的主要途径。在传统社会武举制给普通习武民众提供了博取功名的机会,因此,在尚武之风的影响下出现了一大批武状元;第三,习武改变了“穷文富武”的格局,使武术的表演化和观赏性得到进一步发掘,武术传习进一步大众化。

进入近代社会以后,由于火器的出现,西方列强依靠坚船利炮打开了旧中国的大门,武术作为古代战争中的搏杀技艺失去了其应有价值。于是,武举制度在清代后期(1901年)废止[36]。进入20世纪以后,生产力水平进一步发展,华北地区形成了以北京为中心的交通网络,京汉、津浦等铁路相继建成通车,再加上海关、邮局等部门的出现,传统社会的镖局业务受到巨大冲击。北京地区的八大镖局相继关闭(1921年),有着300多年历史的会友镖局也于1921年关闭。

武术的技击功能在战争中的淡化,武举制和镖行的退出弱化了武术的社会价值,依靠习武实现社会流动的机会相应减少,武术逐步由传统社会的生存技能向现代社会的健身运动转变。这一转变过程在现代社会中越加明显,传统的武术文化记忆经历了解构、重构的过程,导致了武术文化在器物、意识形态以及制度上的巨大改变。具体在器物上的体现是武术器械与拳种的表演化变革,比如器械质量的轻化、套路的“高、新、难、美”趋向。在意识形态上的表现是对武术理论的理性化认识,传统的武术理论是建立在中华传统文化哲学基础之上的,突出天人合一、和谐自然的哲学境界,现代社会中,我们采用了西方体育科学中生理学、生物力学、解剖学等学科的理论对武术理论进行了重新的建构和完善。在制度上的表现是对传统习武规律与传承方式的进一步革新,比如时节规律的淡化,传承的变异等。生存环境的变化直接导致打和练的明显分途,呈现了明显的健身化和竞技化倾向。

制度经济学鼻祖托斯丹·邦德·凡勃伦(ThorsteinBVeblen)认为,“制度变迁的动力来自于人的思想习惯变迁,而思想习惯(也可以称之为价值观)变迁的动力则来自生活方式的改变,生活方式改变的真正原因则来源于生存环境的变化”。人类文明的演进就是在不断适应新的环境下进行的,形成与生存环境相适应的生活习惯、价值观和制度理念是人类进化的本能。传统武术也同样以适应自然环境和社会环境的方式存在并传承,当生存环境发生变迁时,受众的价值诉求和价值观念也随之改变,传统武术经历解构与重构的过程将是必然。

4.1.2建成环境变迁对武术文化记忆与传承的影响

建成环境(Built Environment)主要是指实体环境或城市规划环境,包括街道设计、建筑密度、区域空间格局等[47]。建成环境在一定的空间范围内能够对人的体力活动产生影响[8]。建成环境是一种人造环境,是相对自然环境而言的。城镇化建设是中国由传统社会向现代社会转型的标志之一,城镇化建设的规模和幅度前所未有。城市化进程使中国实现了由“乡土中国”向“城市中国”的转化,中国社会的城镇人口比例为51.27%(2012),城市人口在历史上首次超过农村人口的数量。城市化在给居民提供舒适生活环境的同时,也带来了居民体力活动不足、健康下降等诸多弊病。城市化进程使原有的乡土村镇格局逐渐被打破,传统的村落建设中所突出的向心性与族群认同意识开始变得模糊,传统社会中往往同一姓氏聚居而成的村落在城市化进程中被进一步弱化。

城镇化建设也使沧州地区得到了快速提升,特别是小城镇建设更是得到了飞速地发展。由于生产力的发展,经济水平的进一步提升,一些农村原有的瓦房和庭院被现代的洋房和花园所代替,农村原有的耕作方式也发生了改变,传统的习武场所“打谷场”、“把式房”以及活跃在田间地头“忙时种田、闲时造拳”的武术传习活动逐渐消失,取而代之的是城镇化后出现的现代体育项目和健身武术。

建成环境的改变对传统武术本身以及受众群体带来以下改变。

第一,人们对待传统武术的价值认识发生了改变。建成环境的改变随之带来的是生活方式和价值认识的改变,这一过程是通过实体环境变化改变隐性传统武术价值认识的过程实现的,现代社会变迁下的建成环境本身就是现代文化的结果,城市规划合理、街道布局适中、景观质量较高、区域空间格局合理本身就能够对人们的体力活动和健康有所促进。现代化的街道布局也为现代化的体育项目提供了广阔的生存空间,现代体育项目的大量引进与广泛普及对传统武术形成了巨大的冲击,使体育项目的选择几率大大增多。人们较为直观和便捷的参与到现代体育的竞技与健身活动之中,对待传统武术的价值认识发生了根本性的改变。

第二,传统武术的活动地点和时间发生了改变。“田间地头”、“庭院”、“打谷场”和“把式房”等是传统村落社会中人们习练武术的重要场所。由于习练武术场所的便捷性极易吸引民众的参与,从而形成“好气任侠、强悍武风”的场域氛围。城镇化的变迁使原有的传统武术习练场所发生了改变,取而代之的是体育场馆、公园等地。传统的“忙时种田、闲时练拳”以及集中在早晚的武术习练时间发生了变化,开始与现代生活节奏相适应并出现规律化特征。

第三,传统武术传承的组织结构发生了改变。传统的习武传承组织结构主要是建立在农业文明基础上的血缘与模拟血缘关系的传承体系。现代社会的城市建设使诸多习武馆校得以建立,武术呈现普及化倾向,传承的组织结构也走向契约式的师生传承方式。

第四,传统武术习练的器物形式与练功方法发生了改变。现代化的建成环境使传统武术的习练器材和练功用具变为稀有进而消失。“过去的‘石锁’、‘滑车’以及练拳用的‘千层纸’和‘梅花桩’等器材,现在很难找到了,都用现代的器械代替,现在到处都是高楼大厦的,哪有空地让你建一个‘梅花桩’和‘滑车’呀,除非是专业的武术学校,现在专业武术学校也用现代的‘杠铃’等器材代替,老祖宗留下的东西几乎要失传了”(2013年5月19日,梅花拳传承人LLF言谈记录)。

4.2社会结构的变迁对武术文化记忆与传承的影响4.2.1人口结构变化对武术文化记忆与传承的影响从20世纪70年代开始,我国在全国范围内实行计划生育政策。应该说,计划生育政策在控制我国人口过快增长上取得了一定的效果,沧州地区的人口增速较快,自2005年开始,沧州开始进入了第4次生育高峰,从2009年开始每年出生的人口都超过9万人,预计到2020年,沧州地区的人口总量将达到764万人[29]。连续的高出生率致使处于劳动年龄的人口占有较大的比例,这一庞大人群的就业以及农村劳动力的转移给当地管理部门创造了不小的压力。更为重要的是,沧州地区的老年人口比例在逐年增长,沧州市人口计生委的数据显示:

2015年将达到119.2万人,占总人口的比例为15.6%。沧州地区的人口分布十分不均衡,人口密度较大,以2008年的统计数据为例,2008年沧州的人口密度为每平方公里500人,这一数据高出全国平均数据200多人,人口密度最大的为泊头、河间、沧县、献县等地。东部地区的黄骅、海兴等地人口密度相对较少,这些地区多盐碱地(所占比例为80%),贫困人口较多。由于经济发展不平衡,生活压力较大,农村地区的青年劳动力人口大量涌向城市,导致村里留守的人群主要以老人、妇女和儿童为主,这种人口结构上的变化给武术文化的传承带来危机。

此外,原本生活在传统村落的武术传承人,利用武术所带来的经济利益纷纷外出开办武术馆(校),实现了跨区域的社会流动。这一变化是现代社会与传统社会中的明显区别。这种人口流动中的年龄结构和留守人口的变化正在慢慢的改变着当地人的生活,致使传统武术的受众群体发生了根本的变化,传统武术的传承也趋向于健身化和表演化。

4.2.2社会组织结构变迁对武术记忆与传承的影响

传统社会是建立在农业文明基础之上的,人与人之间的关系是建立在血缘和地缘关系基础之上的,其社会本质“是伦理本位(梁漱溟,1988)和关系取向(杨国枢,2004)的社会”。传统社会时期,沧州地区的习武活动较为活跃,传统社会的乡规民约成为约束人际关系的重要体系。传统武术传承的组织结构主要以地缘、血缘或模拟血缘关系的师徒传承关系完成。传统村落中的师徒构成了武术传习基本单位,武术传习场所也没有固定的要求,村寨中的传承人都设有“把式房”,“张家把式房”、“李家把式房”、“八级把式房”等诸多习武团体维系着武术传承的正常运转。

师徒传承构成了传统武术传承组织结构的主体,在此基础上形成了与宗法制度相对应的武术门派和拳种。除此之外,出于维护团体利益的需要,一些乡绅、地主甚至村寨也会成立一些组织进行团练。此时的武术传习活动大多处于一种自发的状态,生存、自卫和从军杀敌实现社会流动成为主要的参与动机。

从新中国成立到改革开放的一段时期内,武术的习练活动都趋向于表演和健身,在计划经济影响下的习武团体仍然具有较强的师徒意识和门派差异。改革开放以后,社会阶层趋向多元化,利益格局也发生了明显的变化。传统武术的传承人纷纷向外推广传播武术,一大批武术馆校如雨后春笋般迅速建立。虽然此时的地缘结构和血缘结构下的传承体系仍然存在,但是,此时的门派意识和师徒观念在市场经济的冲击下开始趋于淡化。随着武术竞技活动和一些商业化赛事的兴起,拳种之间的交流也进一步加强,特别是我国在参照西方竞技体育模式的基础上开创了现代化的标准竞技模式,武术被分化为套路运动、搏击运动和功法三种主要表现形式。武术传承的组织结构也开始由过去的自发为主转向为自发、政府组织、社会参与等多元组织体系。

4.3经济的变迁对武术文化记忆与传承的影响

4.3.1产业结构的转变对武术文化记忆与传承的影响

改革开放以后,大批农民开始投入到其他产业之中,第一产业比重下降,第二、第三产业比重上升。产业结构的调整和变化使根植在传统社会之中的“忙时种田、闲时练拳”的武术习练情景逐渐消失。武术在产业结构的调整过程中开始面临新的选择,第一种路径是在市场经济和城市化进程中逐渐边缘化甚至部分灭绝,第二种路径是武术与现代经济发展相融合,逐渐被开发利用。产业结构的调整给武术文化的传承主要带来以下影响:第一,产业结构转变打破了原有以农耕为主的“乡土中国”的生活规律,打破了与农耕作息相适应的习武环境;第二,产业结构的调整使武术作为产业被开发和利用,出现营利性质的武术培训机构,这为武术的普及提供了平台,但一些受众少的武术技艺面临着失传的境遇;第三,产业结构的调整使一些农令节气的意义淡化,导致传统社会在农令时节表演的武术节目失去了存在的基础;第四,被开发的武术产业同样面临着激烈的市场竞争,部分武术培训机构由于自身的局限性生存前景堪忧。

4.3.2生活方式的转变对武术文化记忆与传承的影响

传统社会时期沧州地区的生活水平不高,再加之战乱频发,人多地少,土地贫瘠,人们为了谋生和防卫的需要而进行武术习练活动。由于物质匮乏,人们参与的休闲娱乐方式极其有限,武术的习练活动在“强悍武风”影响下,成为活跃在田间地头的娱乐方式,在节庆民俗也会进行武术的展演和竞技活动。

改革开放以后,由于物质和精神文明的丰富,健身、棋牌、网络、电视等为人们的休闲和娱乐提供了更多选择。

武术在现代社会中既流失了观众也流失了受众群体。此外,由于现代社会人们对健康的重视,太极拳、木兰拳、太极扇等健身武术成为老年群体的首选。

在这样的背景下,沧州的武术活动也发生了巨大的变化。首先,传统社会中依靠打拳卖艺谋生的逐渐消失,随之代替的是各类武术馆校的兴起;第二,人们用于支配休闲娱乐的精力和财力开始充盈,现代化的健身娱乐设施和体育项目给传统武术带来了冲击;第三,随着市场化的兴起,武术商业赛事开始出现,尤其是武术搏击类职业赛事已经成为引导武术发展的风向标;第四,西方的现代文明对传统文化带来冲击,传统的节庆民俗开始淡化,武术展演活动被现代的舞蹈、歌曲等活动所代替;第五,健身武术成为老年群体的首选。

4.4文化的变迁对武术文化记忆与传承的影响

4.4.1学校教育的发展对武术文化记忆与传承的影响

传统社会时期,沧州地区的文化普及和教育比较落后,特别由于战乱、灾荒导致社会动荡不定,出于防卫、谋生等多元目的,青少年群体大都沿袭了祖辈的习武之风。改革开放以后,随着人们对高考重视程度的不断提高,青少年群体的课业压力不断加重,在繁重的课业压力下,青少年群体无暇顾及传统武术的习练。

由北京大学撰写的《中国报告(2009)》曾对北京、上海和广州的中学生每天学习的时间进行过调查,结果显示,“北京的孩子平均每天学习的时间大约为14.4小时,上海为13.2小时,广州为11.9个小时”[37]。强大的学习压力下青少年学生长期处于“静坐少动”的状态,对身体健康产生了不良的影响。资料显示,“目前,我国每周上2节体育课的高中生比例为73.5%,每周上3节体育课的小学生和中学生所占的比例分别为42.7%和25%,除此之外,课外体育活动可有可无,这一现状与国家倡导‘每天锻炼一小时’的目标有较大的距离”[40]。在整个大环境的影响下,沧州地区当然也不例外,但是,作为全国的首批“武术之乡”,尚武之风在沧州地区当属特色文化。

近年来,为了推进武术之乡的文化品牌,沧州地区举办了“沧州国际武术节”,目前,这一节庆活动已经升格为国家级的节庆活动。为了打造“武术之乡”的文化品牌,在中小学推广“武术操”、“五步拳”、“简化式太极拳”、“八极拳”和“迷踪拳”等拳种。但是,这种推广活动往往都是为了应付大型表演活动,在体育课的实际教学安排中,武术在中小学的推广大多都流于形式。目前,支撑沧州武术主体的是沧州市体校和沧州地区的各大武术学校,这些机构每年为河北省乃至全国培养了大批的武术人才。但是,这些武术传习单位大多以现代规定套路和散打为主体,围绕这两个项目展开现代武术竞技,导致传统武术文化逐渐边缘化。

4.4.2西方现代体育文化传入对武术文化记忆与传承的影响

进入现代社会以来,随着西方体育项目迅速在我国普及,为适应奥运会的竞技要求而制定的“奥运争光战略”、“119工程”等围绕着奥运奖牌展开训练,奥运项目优先导致本土化的传统体育项目被逐渐边缘化,有些项目甚至濒临灭绝。在这样的大趋势下,武术同样被西方体育项目营造出来的强势体育文化冲击,传统武术由于失去了应有的受众而被迫转入非主流的民间。

为了迎合现代体育竞赛要求,新中国成立后,武术作为体育项目逐渐形成现代的散打和武术套路竞技形式。

竞技武术套路所追求的“高、新、难、美”技术特征对传统武术也产生了很大影响,一些传统武术套路主动或者被动地参照现代武术套路增加了难度动作,笔者在调研沧州传统武术比赛时也证明了这一点。

可见,现代化的竞技武术正在潜移默化地影响着传统武术,一些传统武术套路也在竞技化的现代武术影响下默默改良,散打运动虽然参照拳击等西方格斗项目进行比赛,但是传统文化元素所剩无几。但相对西方体育文化而言,经过改良的现代竞技武术仍然处于弱势地位。在文化由高势能的强文化向低势能的弱文化扩展之时,失去了受众和观众的传统武术文化必然处于弱势地位。尤其是近年来同样处于东方文化区域内的域外技击项目,如跆拳道、空手道、柔道、泰拳等项目在中国的推广也给本土的武术文化带来了前所未有的冲击。

4.4.3大众传媒的变化对武术文化记忆与传承的影响

传统社会时期通讯设施不发达,人们消息闭塞,生活在村落之中的民众流动性不大,在这样的环境下,武术传承只能通过口传身授,使武术文化以一种活态文化的形式存在。进入现代社会以来,尤其是互联网以及在此基础上的微博、微信等新技术和新业务的出现改变了人们的生活和信息传播方式。通讯变的更为便捷,各种文化娱乐活动交相出现,丰富多彩。这对现代的武术活动产生了重大影响,以武术为主题的功夫电影成为中国电影中的特色产品,20世纪80年代的影片《少林寺》曾经一度火爆全球,极大引发了青少年的习武热情。据不完全统计,全国范围内的武术学校曾高达13000多所。武术之乡沧州地区的武术馆校也曾高达643所之多。此后出现的《南北少林》、《黄飞鸿》、《霍元甲》、《叶问》等影片也从不同的角度展示了中国武术的文化魅力。应该说,大众传媒成为了武术宣传普及的重要推手,中国武术借助影视作品迅速享誉全球。

通过数据和实地调研发现,当年的习武热情已经逐渐衰微,当前的庞大武术学校数量也有逐步出现下滑的趋势。但是大众传媒对武术的宣传推广和舆论导向作用不容忽视。具体表现在以下几个方面:第一,大众传媒为中国武术和中国传统文化的传播带来了巨大的推动力;第二,由此衍生出了中国武术新的变种“影视武术”和“武术游戏软件”,在丰富武术文化内涵的同时也促进了武术产业的发展;第三,影视武术中运用的夸张表现手法,也导致武术竞技形式、功能和价值的过度放大,这在一定程度上加剧了武术的神秘化,造成了民众的误读;第四,大众传媒也为其他体育项目和形式的传播创造了平台,对本土体育文化带来了一定的冲击;第五,在西方现代文明的影响下,大众传媒所营造的时尚体育参与氛围,使带有乡土气息的传统武术受到巨大冲击。

4.5价值观念的变迁对传统武术文化记忆与传承的影响

“传统社会时期”人们对武术的认识来自于武术的搏击与健身价值,对武术价值的认识主要是基于传统的文化思维方式。在农耕文明为主体的文化根基基础之上,形成了中国武术独特的天人合一、人与自然和谐共生的哲学思维认识。这种天人合一、和谐一统哲学思维产生的基础是传统社会时期的生活环境和生活方式。在这种价值观念的影响下形成了等级差异的宗法观念和以儒家思想为核心,以伦理道德为主题的价值体系。

进入到现代社会以后,生活方式的改变带来的是人们价值观念和思维方式的改变。价值观念的变迁对武术文化传承影响的具体表现有:第一,使源于宗法门派以血缘关系或者模拟血缘关系的师徒传承关系发生变异,“拜师如投胎”、“师徒如父子”的关系趋于淡化,武术门派的规矩、礼节甚至理论基础逐渐减少和消失;第二,在国家倡导的标准化武术的影响下,传统武术呈现了明显的商业化和表演化特征。比如练拳内容和难度上的趋同,为了适应竞技表演导致武术器械重量的轻化趋势等;第三,在现代社会的竞争环境之中,武术的习练成为少数家长和青少年实现社会流动的手段。第四,传统社会时期的节庆体育活动在现代文化的冲击下开始简化和消失,进而致使武风习俗的淡化。节庆时俗的淡化导致依附在这些节庆上的演武活动逐渐消失,继而被流行歌曲和现代热舞等表演活动所取代;第五,在时时追求时尚,处处体现流行元素的文化影响下,带有“乡土气息”的传统武术习练被青少年群体视为“落伍”的表现。

5社会变迁对武术文化记忆与传承影响的启示

5.1发明、积累、传播和调适四大因素促成了武术文化的变迁

对个案调查与分析的结果发现,社会变迁对传统武术活动产生了较大的影响,传统的武术文化记忆随着社会的变迁而发生变革。社会文化的变迁具有两种形式:第一种是社会文化内部引起的变迁,也就是自身的变迁,这种变迁相对比较温和;而另一种变迁形式是来自社会外部因素的影响而导致的变迁,比如说政权的更迭、战争后的外族侵入或者移民等外来因素导致的变迁,这类变迁较为剧烈。个案调查的沧州地区历史上就经历了诸多战乱,使中原文化、北方的游牧文化和少数民族文化相互融合,再加之沧州地区地处南北交通的要冲,本身就是一个相对开放的地区,外来文化的融入为沧州武术文化的建构创造了多元化条件。纵观从传统社会到现代社会的嬗变过程,沧州武术文化的变迁实际上是受到了发明、积累、传播和调适四大因素的影响[42]。沧州武术的发明创造并不是某一个人的功劳,而是集体智慧和记忆的结果,主要包括士兵群体、民间英雄、镖师、宗教领袖、统治权威、民众等。沧州地区武术文化的发明与建构主要依附的环境是自然环境、生产生活方式、图腾崇拜与宗教信仰。在发明者(建构者)和建构的文化素材的共同作用下,形成了以器物、意识形态和制度形式存在的武术文化体系。

社会变迁的本质是文化的变迁,文化变迁的动力来源于生产方式和生活环境等的改变,特别是物质环境的变迁。也可以说,物质环境的改变是现代社会文化变迁的源泉。在社会变迁的过程中,物质文化的变迁要快于信仰、知识、风俗和制度等非物质文化的变迁,也就是说,非物质文化的变迁具有一定的滞后性,文化模式更替要滞后于经济和社会结构的转型,社会学中将这种现象称之为“文化滞差”或者“文化堕距”。社会环境发生变化以后,生活在社会中的个体就会面临由社会变迁带来的文化调适。人类社会走向文明和进步的过程也就是在不断地变迁、调适,再变迁、再调适的过程中遵循由低级向高级演进的发展过程。文化变迁也同样遵循这一规律。因此,传统文化必然面临着创新的选择,否则,传统文化失落将是现代化发展的必然。

帕森斯认为,“组成社会系统的各个要素之间存在着相互依赖的关系,这种体系一旦建立,其本身就有使原有状态保持不变的倾向,当社会系统出现失调之时,社会系统的其他部分就会采取调适,进而恢复社会的平衡”。个案中,沧州地区武术活动的变迁在帕森斯的结构功能主义中体现为社会的变迁和文化的调适过程。在传统社会时期,沧州地区基本上是农耕文明的社会形态,进入到现代社会之后,农耕文明开始向工业和信息化方向转变,西方现代文明的传入与沧州本地的文化相互冲突,社会文化通过调适使社会恢复平衡状态。

5.2社会变迁对武术文化记忆与传承过程中关键因素的影响

5.2.1受众诉求的改变

武术文化的受众包括观众和参与者两个群体,虽然武术文化变迁的动因是多样的,但不可否认的是,武术文化变迁的根本动因源于受众群体诉求的改变。社会变迁的本质是文化的变迁,武术文化的变迁也同样是基于生活方式和生活环境的改变。武术文化变迁的原因从宏观上来看是社会环境的变迁对其产生的影响,从微观上来看则是受众群体的价值选择所使然。这说明武术文化所承载的价值意义与受众的需求息息相关,受众需求的改变必然会导致武术活动内容的变迁。建构在“乡土中国”基础之上的传统武术在社会变迁的过程中也经历着解构的过程。

这种解构的过程在历史上可以划分为4个阶段:第1次解构是由军旅武术向自发的民间武术方向转变。在明朝时期的卫所换防过程中,不少武艺高强的军士留驻沧州以保镖业为生,促进了军旅武术与民间武术的交流与融合,进而促进了沧州武术繁荣。此外,武术谋生价值的体现促进了武术习练的自发性。第2次解构是近代西方社会依靠坚船利炮打破了中国的大门,冷兵器时代结束,武术的生存环境开始变小,致使传统武术走向民间。第3次解构是新中国成立后,武术趋向于表演化倾向。特别是文化大革命期间,诸多武术典籍被毁,传统武术传承人遭受迫害,这对传统武术的传承造成了较大的影响。此外,新中国成立以后,整个社会结构和阶层发生了根本的变化,国家权力的强化导致传统社会原有的乡土社会治理方式瓦解。传统社会中“杀敌保身、保家、护村、谋生”等习武动机逐渐消除,尤其是在“唯技击论”的批判下,在一段时间内,武术摒弃了搏击功能,开始向健身和表演方向转化。

第4次解构是改革开放以后的商业化浪潮,传统武术失去了文化基础,特别是在西方现代体育文化的冲击下呈现“碎片化”倾向。改革开放以来,人们的生活环境和生活方式发生了根本性的变化,传统武术赖以生存的环境逐步消失,受众群体对武术的价值认识和习武热情也开始逐渐减弱,特别是在体育全球化背景下,人们可以参与和选择的体育项目逐渐增多,传统武术所提供的精神寄托已经不能满足人们对现代生活的追求。需求决定市场,从沧州武术的解构过程中可以看出,受众诉求的改变影响着武术活动及内容的变迁。

5.2.2传承人的断层

传承人是传统武术文化传承的主体,传承人更是武术文化发展链条上的齿轮,缺少这个环节就会导致武术文化的断链和衰亡。传统武术文化的传承主要依靠口传身授的形式来实现,因此,武术传承是一种活态的文化形式。

在传统社会中,由于武术在生存、战争以及社会流动中所具有的特殊功用,这些武术传承人往往生活在由自身建构的门派或者宗族权威组织之中,具有相对较高的社会地位。传统的技艺传承过程中往往会形成对本门技艺和往圣先贤的英雄崇拜体系,弟子需要不间断、甚至数十年如一日地对武术技艺进行研习,以达到理想的武术技艺水平,学艺不精则被视为有辱师门的表现。武术技艺传承的本身既是对弟子的遴选过程,也是对这门技艺的价值重塑过程。

进入现代社会,由于社会和文化的变迁,武术生存的环境发生了根本性的改变,武术由过去的谋生、杀敌、保家等多元价值功能开始向现代化体育项目转变。在社会转型的过程中新一代武术传承人的功夫境界和过去相比就有较大的差距。武术受众也发生了根本性的变化,追求健身娱乐成为他们的主要动因。持之以恒、数年如一日地对传统武术技艺进行追求和修炼的人群在逐渐减少。

笔者在沧州调研时,许多民间的武术传承人常扼腕叹息,认为武术已经很难像过去那样找到得意的传承人了。

在民间的大多数武术传承人年事已高,如果找不到适当的传承人,这些武术技艺就会随着老拳师的离世而人去艺绝。特别是随着中国城市化进程的加快,一些乡土的民俗技艺被城镇化的列车碾压得“支离破碎”,曾经活跃在国人心目中的传统文化技艺变成难以拯救了的濒危文化遗产。

传统文化已经在现代化进程和社会变迁的过程中沦落为一个个空洞的历史符号。传统的武术传承人身怀绝技而后继无人成为现代武术传承人的真实写照,主要原因是在价值观念多元与文化多样性的现代社会变迁下,人们的选择趋向多样化。传统武术的传承人也失去了过去的荣光,社会地位趋于弱化。青年人也不像传统社会那样固守陈规,长期生活在乡土社会之中,经济的发展和社会化进程使他们的流动性增强,他们对成为武术传承人的兴趣逐渐淡化,造成了传统武术文化传承的断层与断裂。

5.2.3时空的变迁

传统武术赖以生存的环境是传统社会相应的时空背景,从时间节点上来看,传统的价值观念、社会需要、节令民俗始终是传统武术传承与发展的沃土。不同的区域空间中,特定的地域文化创造出了不同特点的武术文化体系。生活在区域之中的人们与传统武术活动形成了一种相互依赖的关系,传统武术文化意识已经融入到了民众的生活和日常起居中,岁时、节气、习俗、信仰等均与传统武术文化密切相关。这种建立在一定区域空间上的武术文化成为了凝聚族群的力量,产生了统一地缘的文化价值认同。因此,在传统社会,武术有着较强的生存语境和文化价值认同。

当中国社会由“乡土”转向“城市”,告别原有的农耕生活方式迈入工业化、信息化的现代社会之时,传统武术所依附的生存环境似乎已不复存在。在工业化、信息化为主导的现代社会中,相对于西方现代体育所带来的强势的、主流的文化而言,传统武术文化只是一种弱势的文化。文化具有由高势能向低势能流动的特征,在强势的主流文化面前,传统武术文化似乎只能在边缘化语境中跋涉前行。

费孝通先生曾指出,“文化具有一定的脆弱性,一旦文化脱离了它所依附的生存环境之后就会走向衰亡”[38]。笔者认为,武术文化是一种液态的文化,武术之乡实际上就是武术文化的源点,不同的武术文化的形成实际上是文化长期融合和博弈的结果。中华武术的文化体系素有“南莆田、中登封、北沧州”之称。莆田和登封是少林武术的重要发源地,沧州则是武术文化融合汇聚之地。武术文化的辐射力实际上取决于文化源点的影响力,传统社会中武术文化的泉眼充分奔涌,曾经超越种族和国界,这种文化的影响力一旦超越地域和种族就是一种世界性的文化。

随着全球化进程的加快,东、西方体育文化的交流也日益频繁,不同社会进程和历史变迁也带动文化的演进。

当社会变迁导致原有文化日渐衰弱之时,文化就会经历稳定、冲突,变动、融合与调试的过程,最后,由新的文化取代旧的文化体系,这就是文化演进的轨迹[43]。武术之乡的社会变迁使原有的传统武术文化依存的社会环境发生根本性的改变,传统武术传承的空间被经济建设和城市化进程所排挤,传统的武术文化打破了原始的时节性与空间性的局限,脱离了原有的文化内涵。社会变迁对传统武术文化生存环境的改变既宏观又实在、既遥远又现实,使原本具有传统、封闭、区域和稳定性特征的传统武术文化演变为现代、开放、全球化、多变性的文化体系。

5.2.4组织机构的变革

应该说,传统武术的生存与发展得益于有效的组织。

这种组织具有两层含义,第一是民众自发组织,第二则是政府和社会权威的有效组织。武术传承之所以经久不息得益于传统社会中民众的自发组织。传统武术的传承主要是一种“内源性”的结构体系,具体表现为人们出于适应环境的需要和实现武术的求生、谋生、健身的价值需要,逐渐形成自发性的武术习练活动。传统社会中武术功能价值、族群与文化认同的凸显为武术的传承提供了强大的精神力量。作为在冷兵器时代战场杀敌的搏杀技艺,武术一直受到统治阶层的重视,统治者将它视为提高军队战斗力训练的根本。对于民间武术,统治阶层则有着矛盾的心理,他们既希望民间武艺高超的人士充实到维护统治阶层政权中来,也担心这些人通过习武形成一定的武装力量对统治阶层的政权构成威胁。在我国历史上,统治阶层也曾下令限制习武活动。这在一定程度上促进了军旅武术向民间的转化,丰富了民间武术的内容体系。自此,武术的习练活动开始转向民间的自发状态,形成了以宗族门派为核心的传统武术组织体系。传统社会“把式房”几乎遍布沧州地区的各个角落,这些散落在武术之乡的“把式房”即构成了传统武术的习练和传承场所,其背后就是以宗族、门派和拳种形式存在的乡土武术组织机构。这些民间的武术习练组织与官方的武术机构并存,共同组成了多元化的武术组织机构。

对传统武术文化的演进进行梳理可以发现,传统武术走向没落首先是从个体记忆的淡化开始的,随即扩展到集体记忆的消失。进入到现代社会以后,民众对武术的价值认识发生了根本性改变,习练武术的人群开始逐渐减少,武术的习练活动逐步转向以政府为主导的组织管理形式。

政府依靠政策和资金投入大力推广武术普及和竞赛活动,政府的有效组织和合理引导不仅会提高武术传承的内在动力,而且,会提高武术习练群体的聚合力。但是,也要清楚地看到,虽然官方组织机构的适当介入会推动武术的繁荣与发展,但过分介入同样也会降低武术发展的活力。西方现代体育的发展经验表明,民间体育组织的强大、广泛的民众参与率才是体育强国的基础。因此,政府对传统武术文化的传承与发展有着不可推卸的责任。政府和民间组织的有效介入与合理引导,提高民众的文化认同,实现武术习练由个体行为向集体行为转变,是传承和繁荣武术文化的关键。

5.3现代武术文化传承的路径选择

“球土化(Glocalization)”的提法是融合了“全球化(Glo-balization)”和“本土化(Localization)”的互动关系,这一概念由美国的罗兰·罗伯逊教授在20世纪90年代中期提出[21]

。现代化进程的加快使地域的文化融入到全球化文化之中,社会变迁所导致的文化记忆的解构与重构是文化发展传播过程中的必然选择。在这一过程中,必须要处理好本土文化和全球化的关系,在“本土化”的基础上坚持全球化思维。要加强传统武术文化的传播,从而满足和延续本民族的文化认同需要,同时,也要提供全球化文化发展的空间。香港城市大学校长张信刚教授针对中国文化的传播提出了C++理论,C是指中华文化(即Chinese Culture的缩写),“++”分别是指要对自己的文化进行固守和反思,同时还要兼具国际化视野[21]。在文化的传播过程中,传播力决定影响力,这是现代文化传播的基本逻辑。文化的没落主要在于外源性和内源性两种因素的促使,外源性的因素主要表现为外来的强势文化的压制,内源性因素主要表现为原有社会结构、文化形态和文化属性发生了变迁,从而导致原始的、固有的传统文化被否定[30]。进入到现代社会以来,我国的传统武术文化正因面临着上述双重压力而逐渐走向边缘化,武术在传统社会对公众的主导权逐渐走向瓦解[14]。导致传统武术文化的没落与边缘化的原因是多元的,西方体育文化的强势是主要原因。除此之外,我国主流价值观对传统武术文化的贬抑以及现代化进程中涌现出对西方文化的主动趋附同样具有不可推卸的责任[22]。因此,在不可逆转的全球化与现代化进程中,在东、西方文化的交流与碰撞过程中树立“球土化”意识,坚持对传统武术文化的固守与反思,坚持全球化思维进行文化传播,处理好区域文化、民族文化和世界文化的三维向度关系,增强文化认同、文化自觉和文化自信,提高武术的全民参与意识,营造高效、立体的传统武术文化传播网络是传统武术文化现代化传播的关键。

对于我国传统体育文化而言,要想实现跨越国界和人种的限制进行传播,首先要寻找东、西方文化的交集,找到普世的文化价值观,即在体育文化的价值上求同,在体育文化的形式上存异。正如费孝通先生所提倡的“各美其美、美人之美、美美与共、天下大同”。传统武术的传承与发展并不是要搞封闭的文化同一化,也不是要强制性地恢复传统武术文化所依附的生存语境。这是因为全球化和现代化进程不可逆转,“在现代化进程中,传统文化的失落将成为必然趋势”[11]。在社会变迁的过程中,社会对传统武术文化进行了适应性的遴选,因此,要想在社会变迁中不被淘汰,传统武术文化就必须做出解构和调适。只有适应时代发展的潮流,传统武术才能够生存、发展和繁荣。

要想获得世界的认同,就必须有自己独特的体育文化特性。

因此,整合创新与时俱进是传统文化在社会变迁语境之下传承和发展的必然要求。此外,文化的传播、繁荣与发展还需要制度和观念作为保障,因为“制度与文化有着非常密切的关系,制度的本身就是文化的组成,而文化在很大程度上是通过制度体现的”[16],即制度保障观念,观念体现价值。只有在制度上重视传统文化的传承与发展,才能使传统文化具有保障从而冲破窘境,冲决一切现实的阻碍和思想的藩篱,成为认定中华民族基因谱系的历史凭证。

6结论

武术文化不仅是中国传统文化的重要组成,而且,还是塑造民族性格、延续民族记忆、增强文化认同的重要精神食粮。因此,武术文化的传承、发展与繁荣对于实现文化认同、提高民族文化凝聚力有着现实而深远的意义。在全球化和现代化的进程中,中国社会正经历着由“乡土中国”向“城市中国”的转化,社会变迁过程中,传统武术的生存语境发生了改变,由此带来了传统武术现代化传承的实践命题。随着社会的变迁,传统武术赖以生存的环境发生了根本性的改变,由此带来了一系列的武术文化的变迁。

通过从社会结构、内容形式、传承方式、价值追求、内在动力等维度对沧州武术文化的变迁进行梳理发现:沧州武术文化的变迁是现代化进程的必然趋势,也是文化变迁综合作用的结果;社会变迁带来了生存环境、社会环境、建成环境、社会结构、经济结构、文化和价值观念的改变,这些改变在较大的程度上影响了传统武术的生存空间、发展路径、传承形式和受众诉求。社会变迁带给沧州武术文化变迁的启示表明,传统武术文化的变迁经历了发明、积累、传播和调适的演进过程,传统武术文化的演进过程,是社会对传统武术文化进行了适应性遴选过程;社会变迁对传统武术文化活动的影响主要体现在受众诉求、传承人、时空和组织机构等关键因素上。因此,在社会变迁的语境下,树立“球土化”意识,价值求同,形式存异,整合创新,与时俱进是现代武术文化传承的路径选择。

参考文献:

[1]安学斌.民族文化传承人的历史价值与当代生境[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2007,(6):18-22.

[2]白晋湘.民族传统体育的现代化与现代化中的民族传统体育[J].体育科学,2004,24(1):65-67.

[3]白晋湘.全球化视野下中华民族传统体育文化传承与发展[J].南京体育学院学报,2011,25(3):34-37.

[4]常朝阳.传统节日体育再现“文化记忆”活态存在及其价值走向———以欧洲文化记忆理论为视角[J].天津体育学院学报,2011,26(3):211-213.

[5]沧州市武术志编撰委员会.沧州武术志[M].石家庄:河北人民出版社,1991.

武术是中华民族传统文化的瑰宝,是中华民族宝贵的财富。武术如何在现代社会更好发展是全民族共同关心、关注的大事。武术源于农耕社会,历史悠久,拳种繁多,以家传或师徒传承形式,依靠口传心授、言传身教的方式代代相传,是一种活态的传承方式,因此具有人...

一、引言当今社会已进入信息化时代,以信息技术为代表的科技手段越来越多的被人们应用到各行各业,教育行业也不例外。武术课教学是我国学校体育教学的一项重要内容,它不仅能增强学生身心健康,培养优秀道德品质,还能树立民族自尊心,传承中国传统文化。...

1.前言本文拟从和谐社会的阐释,太极拳的功能,太极拳运动在个人和谐发展中的促进作用,找出太极拳运动对发展和谐社会的影响的具体表现,使太极拳运动在发展和谐社会方面起到更大的影响和作用。紧扣时代主题,大力弘扬太极拳在和谐发展中的积极影响和作用...

近年来,黑龙江省少数民族体育项目发展得相对缓慢,为其保持可持续发展的态势,大力传承黑龙江省民族体育项目是重要的途径。1997年,国务院学位委员会和国家教委设立了民族传统体育学这一学科,这标志民族传统体育项目将全面走进学校,这是民族体育项目传承...

二、社会学分析的理论视角(一)社会学的两种理论视角社会学是对于人类社会和社会互动进行系统、客观研究的一门学科。社会学与其它学科的研究主题有重叠之处,但社会学有自己独特的视角,社会学把社会中各种主题看成是社会现象,研究各种社会现象之间的相...

3.2武术空间的主体人。空间是一种社会关系吗当然是,不过它内含于财产关系(特别是土地的拥有)之中,也关联于形塑这块土地的生产力。空间里弥漫着社会关系;它不仅被社会关系支持,也生产社会关系和被社会关系所生产。福柯认为我们生活于由(社会成产的...

(五)太极拳与社会分层社会分层是根据某种标准将社会成员分属为相应社会阶层的过程。社会分层所指的就是人们在社会结构中的高低不同的等级排列,类似于地质学中的地层概念,社会学家用阶层来说明人类社会的不平等结构。社会阶层具有多元性,可以说任何社...

传统武术是中华民族传统文化的优秀代表,随着历史的浪潮起起落落,曾辉煌过,也衰败过.创新是永葆生机的源泉,守成是僵化衰落的助推器,传统武术在创新与守成的伴随下一路前行.在新的历史时期,传统武术要想重塑辉煌,一定要坚持创新发展,守成只会使之萎缩衰败,甚至...

村落武术是中国人民在生存斗争中创造出来的,带有质朴无华的原始风貌和浓郁的乡土气息,其千百年来的沧桑发展和文化积累被近代以来的武术学者们公认为中国武术发展的根。村落武术源于农耕文明,它深深扎根于人民大众之中,并且农耕文明决定了它根深蒂固的自...

第五章沧州回族武术文化的精神内涵及社会文化意义一、沧州回族武术文化精神的内涵。(一)海纳百川、包容豁达的精神。沧州回族武术之所以有今天的辉煌,是老一辈武术家在总结、发展自身的传统特点的同时,广开胸怀、博彩众长,吸收其他门派的优势,形成...