大学生面临着多方面的压力。研究表明,良好的应 对方式有助于缓解精神压力,促进心理健康。积极的应对方式有助于降低焦虑和抑郁水平。另外,不同应对方式的使用与心理适应性水平有显着相关。心理适应能力是一个人根据客观环境要求,主动采取对策,在一定程度上适应环境的能力。大学新生的适应问题历来受到高校教育工作者的广泛关注,而对于大学生整体心理适应能力的研究相对较少。地方院校大学生作为一个特殊群体,其心理健康状况日益成为学校关注的重点,在面对压力时大学生采取的应对方式和其心理适应能力直接关系到大学生自身的健康成长和学校的建设发展。因此,本研究以地方院校大学生为被试,重点探讨地方院校大学生的应对方式特点及其与心理适应能力的关系,以期为地方院校大学生心理健康教育提供依据。

1 对象与方法

1. 1 对象

采用团体施测的方式,对某地方院校 728 名一 ~四年级的在校大学生进行纸笔测验,问卷当场收回。其中一年级学生 413 名,二年级学生 117 名,三年级学生 88 名,四年级学生 58 名; 男生 112 名,女生 616 名; 专科生 514 名,本科生 214 名。

1. 2 方法

1. 2. 1 应对方式问卷该问卷由 62 个项目组成,包括解决问题、求助、自责、幻想、退避、合理化 6 个因子,分为成熟型、不成熟型和混合型 3 种应对方式。该问卷有良好的信度和效度。

1. 2. 2 心理适应能力问卷该问卷由 20 个项目组成,得分越高说明心理适应能力越强。其中,5 分以下表明心理适应能力很差,6 ~16 分表明心理适应能力较差,17 ~28 分表明心理适应能力一般,29 ~34 分表明心理适应能力良好,35 分以上表明心理适应能力很强。该问卷具有较好的信度和效度,本研究数据内部一致性系数为 0. 848。

1. 3 统计处理

采用 SPSS 15. 0 软件进行数据统计分析,统计方法为描述统计、t 检验,F 检验,相关分析和多元回归分析。

2 结 果

2. 1 地方院校大学生应对方式的总体状况

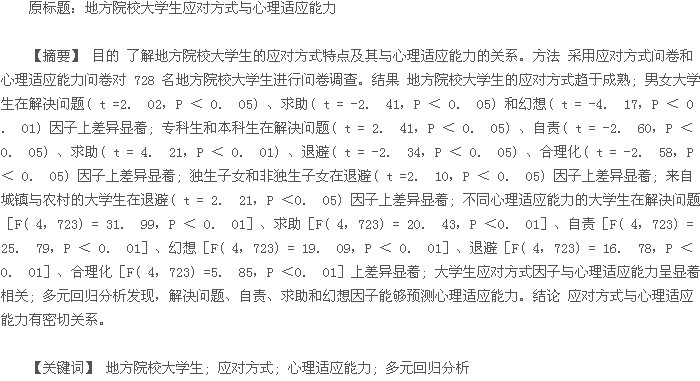

为了分析大学生压力应对方式的总体特点,分别对大学生应对方式的 6 个因子得分和 3 种类型得分的平均数进行了排序,结果见表 1。

大学生应对方式的使用程度依次是解决问题、求助、幻想、退避、合理化、自责; 成熟型、不成熟型、混合型。这表明,大学生的应对方式趋向于成熟。【表1】

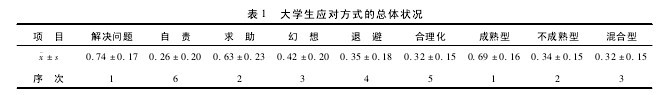

2. 2 地方院校大学生应对方式的性别差异

对不同性别的大学生应对方式得分进行独立样本 t 检验,表 2 的结果表明,男女大学生在解决问题上有显着差异,且男生得分显着高于女生; 在求助和幻想上的得分有显着差异,且女生得分显着高于男生。在自责、退避和合理化上,男女生没有显着差异。【表2】

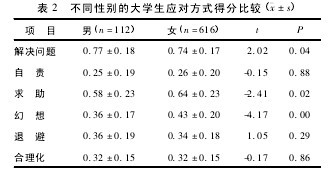

2. 3 地方院校不同学历大学生应对方式的差异

对不同学历大学生的应对方式得分进行独立样本 t 检验,表 3 的结果表明,专科生和本科生在解决问题、自责、求助、退避、合理化5 个因子上的得分均存在显着差异。专科生和本科生在解决问题和求助上存在显着差异,且专科生的得分显着高于本科生; 在自责、退避、合理化上存在显着差异,且本科生的得分显着高于专科生。【表3】

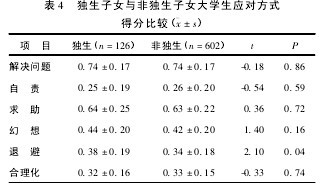

2. 4 地方院校独生子女与非独生子女大学生应对方式的差异

对独生子女和非独生子女大学生应对方式得分进行独立样本 t 检验,从表 4 可以看出,独生子女和非独生子女在退避上存在显着差异,且独生子女的得分显着高于非独生子女,在其他因子上没有显着差异。【表4】

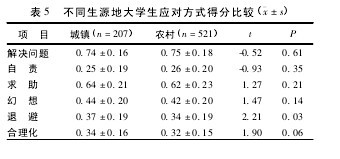

2. 5 地方院校不同生源地大学生应对方式的差异

对不同生源地的大学生应对方式得分进行独立样本 t 检验,从表 5可以看出,不同生源地大学生在退避上存在显着差异,且来自城镇大学生的得分显着高于来自农村的大学生; 在其他因子上没有显着差异。【表5】

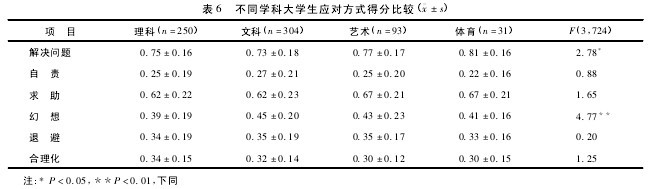

2. 6 地方院校不同学科大学生应对方式的差异

对不同学科大学生的应对方式得分进行单因素方差分析,见表 6。结果表明,不同学科大学生在解决问题上差异显着,且文科学生得分显着高于体育学生。在自责、求助、退避和合理化上,不同学科大学生的得分不存在显着差异。不同学科大学生在幻想上差异显着,且文科学生得分显着高于理科学生。【表6】

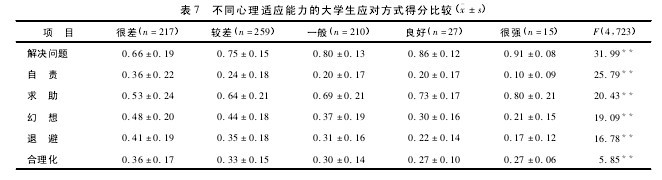

2. 7 地方院校不同心理适应能力的大学生应对方式的差异为分析

不同心理适应能力的大学生应对方式的差异,将心理适应能力得分分成 5 组,采用单因素方差分析的方法,对应对方式 6 个因子得分进行检验,见表 7。【表7】

从表 7 可以看出,不同心理适应能力的大学生应对方式的 6 个因子得分均存在显着差异。具体来看,在解决问题和求助上,心理适应能力差的大学生得分显着低于心理适应能力强的大学生; 在自责、幻想、退避、合理化上,心理适应能力差的大学生得分显着高于心理适应能力强的大学生。

2. 8 地方院校大学生压力应对方式与心理适应能力的相关分析

解决问题和求助两个因子与心理适应能力呈显着正相关( r =0. 429,0. 360; P <0. 01) ,自责、幻想、退避、合理化 4 个因子与心理适应能力呈显着负相关 ( r = -0. 403,-0. 312,-0. 297,-0. 191; P < 0. 01) 。

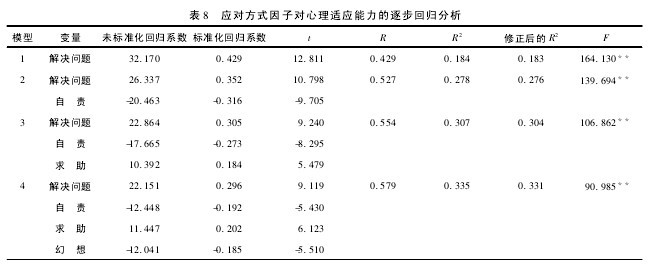

2. 9 地方院校大学生压力应对方式对心理适应能力的多元回归分析 以心理适应能力为因变量,应对方式的 6 个因子为自变量进行多元逐步回归分析( 变量选入标准为 P <0. 05) 。【表8】

从表 8 可以看出,多元回归分析得到 4 个回归模型。模型 1,仅用解决问题预测心理适应能力,可以解释变化的18. 3% ; 模型 2,用解决问题和自责两个自变量来预测心理适应能力,可以解释变化的 27. 6%; 模型 3,用解决问题、自责和求助 3 个自变量来预测心理适应能力,可以解释变化的30. 4% ; 模型 4,用解决问题、自责、求助和幻想 4 个自变量来预测心理适应能力,可以解释变化的 33. 1%。说明解决问题、自责、求助和幻想直接影响心理适应能力。

3 讨 论

本研究结果显示,地方院校大学生的应对方式趋向于成熟,这与彭虎军的研究结果一致。性别差异检验表明,男生的解决问题因子得分显着高于女生,表明男生更倾向于解决问题的应对策略,这与以往的研究结果一致; 男生的求助因子得分显着低于女生,这与谢琴和牛荣华的研究结果一致; 女生的幻想因子得分显着高于男生,这表明女生更多地采用幻想的方式减少内心的不安和焦虑,这与张林的研究结果一致。

学历差异检验表明,专科生的解决问题和求助因子得分显着高于本科生,本科生的自责、退避、合理化因子得分显着高于专科生,这表明专科生更多地采用成熟的应对方式,而本科生更多地采用不成熟的应对方式,这可能与专科生和本科生面临的不同的学业和就业压力有关。这需要地方院校对本科生的心理健康教育工作给予更多的重视。独生子女的退避因子得分显着高于非独生子女,这与张林的研究结果一致。来自城镇大学生的退避因子得分显着高于来自农村的大学生,这与彭虎军的研究结果一致。这表明独生子女和来自城镇大学生在面对挫折和压力时缺乏有效的解决方法,需要地方院校的心理健康教育给予更多的关注。在学科差异上,文科学生的解决问题因子得分显着高于体育学生,文科学生的幻想因子得分显着高于理科学生。这要求心理健康教育工作对待不同学科的学生要有所侧重。

不同心理适应能力的大学生应对方式的 6 个因子得分均存在显着差异。在解决问题和求助因子上,心理适应能力差的大学生得分显着低于心理适应能力强的大学生; 在自责、幻想、退避、合理化因子上,心理适应能力差的大学生得分显着高于心理适应能力强的大学生。解决问题和求助两个因子与心理适应能力呈显着正相关,自责、幻想、退避、合理化 4 个因子与心理适应能力呈显着负相关。这与张宏宇和贾文华的研究一致。这表明,心理适应能力强的大学生更多地采用成熟的应对方式,心理适应能力差的大学生更多地采用不成熟的应对方式。多元回归分析结果表明,解决问题、自责、求助和幻想因子对心理适应能力有显着的预测作用。因此,地方院校应根据大学生应对方式的特点,加强心理健康教育,引导大学生学会正确认识和对待遇到的困难和问题,帮助他们了解各种应对方式的特点,提高应对能力和心理适应能力,促进心理健康水平的全面提高。

参考文献

[1]周少贤. 当代大学生的压力状况及其应对策略[J]. 心理研究.2009,2( 1) : 90-94

[2]梁宁. 当代大学生思想与心理承载的十种压力[J]. 山东青年管理干部学院学报,2002,18( 2) :12-13

[3]余圣陶,许书萍,秦丹萍. 工科院校学生心理压力现状及应对策略的研究[J]. 中国健康心理学杂志,2006,14( 5) :568-570

[4]Edwards J R,Cooper C L. Research in stress coping and health - Theo-retical and methodological issues[J]. Psychological Medicine,1998,18: 15-20

[5]牛荣华,王冠军,刘冰. 高校大学生应对方式与心理健康的关系[J]. 中国健康心理学杂志,2011,19( 8) :1015-1018

1引言大学生的心理健康问题是国内外研究关注的重点(姚本先,陆璐,2007;HuntEisenberg,2010;Zivin,Eisenberg,Gollust,Golberstein,2009)。目前,我国关于大学生心理健康的研究已有不少,很多研究者探讨了不同地区/高校的大学生心理健康状况...

一、大学生心理健康现状随着时代的快速发展和社会竞争的日渐激烈,我国的高校环境也日趋复杂,这主要反映在大学生出现的问题日趋多样化、严重化和危机化,如自杀、吸毒、自残、投毒、暴力、未婚先孕、精神问题的增加。这些问题的发生与处于这个特殊年龄段...

建设创新型国家要依靠创造性人才,而创造性人才的培养,一个重要的前提便是对创造性进行评价。1950年,吉尔福特提出的创造性模型,使得创造性评价真正受到广泛关注。在这之后,研究者开发出了大量评价创造性的工具。开展创造性评价的基础是对创造...

(三)影响贫困大学生心理健康的因素笔者曾对河北经贸大学2003-2014级的300名贫困大学生进行心理健康调查,调研结果显示,影响贫困大学生心理健康的因素复杂多样,归纳起来主要是社会大环境因素、家庭环境影响、学校环境影响以及贫困大学生自身存在的...

摘要由于城乡之间存在着巨大的差异,农村学生在来到城市进入大学后在生活的各个方面都面临一系列的变化,但他们需要适应和融入这个新的环境和群体。本研究希望探讨,在这个再社会化的过程中,农村大学生是如何看待城市群体和自身群体的,他们对待不同群体的...

一、心理健康的阐述。一个人心理上的健康是能够确保自身各方面机能与周围环境不发生冲突的前提下,个人心境发展到最佳的状态。主要包括了如下几点基本条件:(1)智力符合实际年龄。智力是衡量人能否具有正常心理活动的前提条件,能够确保人们在生活学习...

三、大学生心理健康教育存在的问题(一)调查问卷的基本情况1.调查对象的基本情况本次问卷调查的调查对象选取渤海大学、辽东学院、华南师范学院三所学校的学生,共发放调查问卷300份,收回有效问卷291份,有效问卷有效率为97%.在有效调查问卷的被调...

1问题提出近年来,大学生的心理健康问题备受关注。作为高校的一个特殊群体,贫困大学生不仅承受着学习压力、人际压力、就业压力,而且还承受着较大的经济压力,其心理健康水平更加令人担忧。压力被认为是导致心理健康的重要风险性因素,个体感受到的压力越...

摘要安于现状偏差是指个体在进行决策时,倾向于选择维持当前或以前决策及状态,不做改变的行为倾向。对安于现状偏差的心理机制目前比较常见的解释有损失规避理论和后悔理论,自我知觉和认知失调理论也能在一定程度上对其进行解释。从20世纪80年代开始,西...

大学生心理健康状况和心理问题频发已引起社会各界的高度重视,大学生心理健康教育是教育部规定的高校教育内容。然而,如何从根本上解决大学生的各种心理问题促进其健康成长,是当前大学生心理健康教育亟待解决但尚未解决的重要课题。基于心理素质培养的心理健康...