本篇论文目录导航:

【题目】

中西美学中味觉的不同内涵与审美特征探究

【绪论】

中西味觉美学的不同特点研究绪论

【1.1】中国味觉审美发展阶段

【1.2】

西方味觉美学艺术发展阶段

【2.1】

中西味觉审美趋同成因

【2.2】

中西味觉审美特点差异成因

【3.1】

中国味觉审美表现出的一致性

【3.2】

西方味觉审美呈现的矛盾性

【第四章】

从中西味觉审美差异性看中西美学特点

【结语/参考文献】

中西味觉的审美差异研究结语与参考文献

一、中西味觉审美理论的生成与流变

众所周知,美之所以可以被感知是通过不同的感觉器官,所以,美学也被称之为“感觉学”、“感性学”.而味觉作为一种人类不可或缺的感官,其审美功能在中西方美学发展道路上却有着较大差异。

中国传统美学重体验和领悟,“味”由饮食文化中味觉感官体验逐渐演变成心灵获得愉悦后的诗意化人生体验,所以我们可以说,中国味美学是横跨两极的,最上极是被赋予了深刻哲学内涵的超验之味,如老子的“无味”、“淡味”,最下极则是生活之味,也就是形而下的“本味”,如食艺、茶艺、香熏等。同时,随着中国历史不同时期内新兴艺术的出现,以“味”论“艺”之风不断兴盛,“味”被广泛应用到诗论、词论、书曲论、书论、画论等文艺批评中,“艺味说”也由此逐渐形成和丰富,赋予了“味”范畴独特而丰富的美学意义。

在西方古典美学中审美判断则偏重于理性,认为感觉所把握的世界是一个流变的世界,没有确定性,无法形成真理,所以在西方美学传统中是排斥味觉和嗅觉的,味觉审美也一直受到抑制和贬低,停留在形而下的层次。虽然在后来的发展历程中,“味”(taste)也被提升到“趣味”和“审美”的高度,但却已经脱离了初始的味觉概念,多被译为“鉴赏力”.但不可否认,在西方美学史中,“味”也有一个从源初感觉意义上的“味”到后来美学领域中的“趣味”这样一个演变过程。

本章内容旨在厘清中西美学理论中味觉与审美关系的发展脉络和流变过程,以在后文中更好地明辨其差异性并剖析这种差异性的成因,可谓是本篇文章的基石。然而,中西美学以往研究中关于“味”或“趣味”理论的发展流变都已有关注,如中国陶礼天《艺味说》,陈应鸾《诗论味》,西方范玉吉博士论文《试论西方美学史上趣味理论的变迁》等,都是从史的角度对味觉审美宏观把握的典型研究。本章论文正是在前人的研究基础之上,从论文主题出发,搜集、整理大量中西美学史料,结合个人思考进行论述的。

(一)中国味觉审美发展阶段

若从语源学角度探究,许慎《说文解字》有:“美,甘也,从羊从大。羊在六畜主给膳也。”又有:“甘,美也,从口含一[1]”,将“美”与味觉意义上的“甘”相提并论,许多学者因此得出,美的最初意义就是美味,来自于现实生活中的饮食实践,与人的味觉直接相连。日本美学家笠原仲二先生就曾在其着作《古代中国人的美意识》中写道:“中国人最原始的审美意识起源于‘膘肥的羊肉味甘’这一古代人的味觉感受[1]”.虽然近年来这一论断遭到了一些学者的质疑与否认,存在一定的偏颇之处,然毋庸置疑的是,中国古代的“美”与“味”之间存在着千丝万缕的联系。下面我们就从中国古代不同时代的味论入手,探讨一下中国的“味”是如何由感官的口舌之味,发展成为超验的审美之味的。

1.先秦两汉时期:味美学的萌芽与奠基

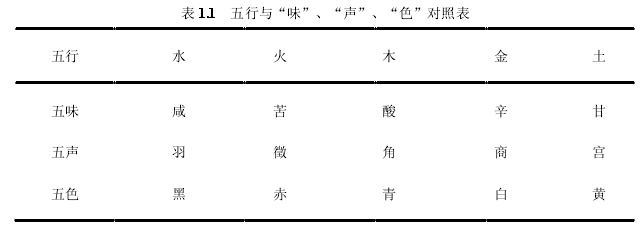

从先秦文献记载来看,中国古人对待味觉的态度与西方偏见不同,往往将其与视觉、听觉放在同等地位加以探讨。李泽厚、刘刚纪《中国美学史》曾写道:“对于这种同味、声、色的直观感受相联系的美,孔子之前的一些思想家都力图要用当时开始流行的阴阳五行的学说去加以解释[2]”.比如殷周之际《尚书·洪范》中就有记载:“五行:一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土。水曰润下,火曰炎上,木曰曲直,金曰从革,土爰稼穑,润下作咸,炎上作苦,曲直作酸,从革作辛,稼穑作甘。”这便是典型地用“五行”理论来解释“味”的发生,认为“五味”是由“五行”生发出来的,对后世产生了深远的影响。于是,春秋时期在阴阳五行学说的影响下,出现了大量“五味”、“五色”、“五声”的惯用说法:

天有六气,降生五味,发为五色,征为五声,淫生六疾。六七月阴阳风雨晦暝也……(《左传〃昭公元年》)

生其六气,用其五行,气为五味,发为五色,章为五声。(《左传〃昭公二十五年》)

五味实气,五色精心,五声昭德。(《国语〃周语》)[3]

不难发现,他们对味觉与其他感官之间的关系是并列的,一视同仁的,不存在任何高低贵贱之分。甚至,“味”相比于“声”、“色”,不仅直接关乎日常生计,更与阴阳五行、天地“六气”有着更为密切的联系,因此在论述中时常会出现“五味居首”的情形。然而,这里的“味”、“色”、“声”已经不仅仅是生理感官,而是被形而上化的哲学概念,皆是由“气”而生,成为了天地万物的基本属性和功用。由此可见,“味”的初步形而上化,是源于哲学领域的,这也为味觉进入审美奠定了基础。

而在这一时期,味觉与审美的初次碰撞,则源于《左传》一书中“声亦如味”这一命题的提出。它首次将“味”与我国早期的艺术形式音乐联系起来,即晏子在论述“和与异同”时,以五味之和来类比声音之和,虽然并没有直接谈及音乐之味的问题,却是用饮食之“味”比喻音乐的和谐美感和教育作用,使得“味”有了从生理快感向艺术美感过度的迹象。因此,“声亦如味”这一命题的提出可以看作是中国味美学理论生长的萌芽。

此后,先秦诸子进一步将口舌之味与内在精神联系起来,推动了味觉在中国古典美学史上形而上的进程。《论语·述而》有:“子在齐闻韶,三月不知肉味。”孔子亦是通过“声”、“味”类比,推动了味觉向美感的升华。老子却另辟蹊径,《老子》中有三次论味,分别“五味令人口爽”(十二章),“道之出口,淡乎其无味”(三十五章),“为无为,事无事,味无味”(六十三章),否定了作为感官享受的“五味”,推崇“淡味”、“无味”的审美观念,然而这里的“无味”之“味”是泯去了一切人为雕琢痕迹的自然之味,是承载了“道”的“至味”.尽管没有明言审美,却已经完成了“味”从口舌之欲到超验美感的飞跃,已经具有了美学意义,叶朗先生称其是“在历史上第一次作为作为美学范畴出现[1]”.

战国时期,《礼记·乐记》中有:“清庙之瑟,朱弦而疏越,一唱而三叹,有遗音者矣;大飨之礼,尚玄酒而俎腥鱼,大羹不和,有遗味者矣。”这里“遗音遗味”的提出,主张“大羹不和”,即未经五味调和的肉羹,是对食物原始的“本味”,也是对形而上的“无味”和“淡味”的推崇,为后世文艺批评中“无味”、“淡味”审美标准的提出和确立奠定了基础。

汉代王充在《论衡·自纪》提及:“有美味于斯,俗人不嗜,迪牙甘食”,实现了“美”与“味”的首次联言。并认为“文必丽以好,言必辨以巧,言了于身,则事味于心”,这里“事味于心”的“味”与老子“味无味”的第一个“味”意义相同,“味”的行为由口舌转化为内在,很明显是作为审美活动出现的。

然而细察这一时期“味”论的对象,仍然停留“五味”以及事理的层次上,还没有完全摆脱事物外在的形式,强调的是对客观对象的认识,而不是主体的内在情感,忽视了“味”的直观体验性特点,因而并没有形成规范的美学范畴。

2.魏晋南北朝时期:味美学的形成与兴起

李泽厚先生曾指出,“魏晋在中国历史上是一个重大变化时期。无论经济、政治、军事、文化和整个意识形态,包括哲学、宗教、文艺等等,都经历了转折[1]”,实现了“人的觉醒”.而在这种历史背景下,经过两汉的过渡,魏晋南北朝时期,我国的味美理论也得到了空前的发展,随着文学和艺术的高度自觉,形成了以“味”论文论艺的风潮。

据陶礼天先生考证,最早开此先河的是汉魏之际的卞兰,其作《赞述太子赋并上赋表》中评价曹丕赋颂诗作时说:“听之忘味,奉读无倦”,引用了孔子“忘味”的典故,首次将“味”引入文艺理论之中。[2]之后,身为竹林七贤的嵇康以“味”论“乐”,其《声无哀乐论》里提出“五味万殊,而大同于美;曲变虽众,亦大同于和”,明确用“味”来比喻音乐的美感,可以视为六朝艺味说的开端。晋朝陆机作《文赋》时说:“或清虚以婉约,每除烦而去滥,缺大羹之遗味,同朱弦之清汜,唯一唱而三叹,固既雅而不艳。”明确将“味”引入文论,追求文学的“遗味”,“味”俨然已成为文艺美学的概念。梁朝刘勰《文心雕龙》通过对文学的思想内容与艺术形式的品评和美感分析,运用了“余味”、“道味”、“义味”、“精味”等来表达和阐释这种美感。晋宋之交的宗炳在其绘画理论着作《画山水序》中提出“澄怀味象”这一着名论断,将“味象”与“观道”等同起来,真正将动词之“味”纳入到审美体系中,是对审美对象的体验行为。梁朝的钟嵘无疑是诗味论的集大成者,《诗品》中有:“五言居文词之要,是众作之有滋味者也。”正式提出了“滋味”说,大大丰富了“味”的规定性,奠定了“味”在中国古典美学中的独特地位,真正使得“味”成为了中国传统美学的基本范畴。

而“味”美理论之所以在魏晋南北朝时期大放异彩,也得益于此阶段玄学之风的兴起,文人的关注点由外在的骨相形貌转向内在的神韵妙悟,由具体的“综核名实”转向抽象的“言意之辨”,由功利的儒法刑名转向了究心的老庄佛学,由重形的实用精神转向了重神的审美精神。玄学也因此推动了魏晋“人的觉醒”,使得美学观照中的主体地位得到了前所未有的提升,因而文艺作品中的情感性和体验性大大增强。正如于民先生所言,“味之真正深入到文艺审美,是与玄学及其得意忘象、略形重神的认识--老庄认识的进一步发展变化有着紧密的联系,它从主体的感受或表现的突出重视体现了对神、对本、对意的追求[1]”.

3.唐宋明清时期:味美学的发展与成熟

唐宋以降,味觉与审美之间的联系已经完全确立,以“味”论文论艺更已是司空见惯。而随着不同朝代新兴文艺门类的出现和流行,如唐诗、宋词、元曲、明清小说,艺味说随之不断得到发展和丰富,使得中国味美学进入到深化发展并逐渐走向成熟的阶段。

唐朝张怀瓘以“味”论“书”,评王羲之书曰:“道微而味薄,固常人莫能学”.此处的“薄味”是站在道家哲学的立场上,对老子所推崇的“无味”、“淡味”的衍伸。进士出身的喻凫在《冬日题无可上人院》一诗中 有:“诗言与禅味,语默此皆清”,凸显了诗味与禅味的交互共融。晚唐司空图在《与李生论诗书》中提出“辨于味而后语”、“味在酸咸之外”、“味外之旨”一系列命题,他所指的“辨味”即“审美”,即对诗歌中是否“有味”、“有何味”作出判断,其中对“味外之旨”的追寻深刻揭示了中国古代艺术的审美特质和“诗性”精神,意境说也由此产生,对中国味美学的建构有着重要影响。

宋朝追求平和优雅、含蓄蕴藉的美学意蕴,不可谓不是深受司空图“味外味”理论熏陶、感染的结果。欧阳修《六一诗话》有:“又如食橄榄,真味久愈在”.此处的“真味”即诗歌的“本味”,实质是对平淡诗味的赞赏。苏轼《送参寥诗》有:“咸酸杀众好,中有至味永。”同样是摒斥张扬的咸酸之味,推崇平和、平淡的“至味”.姜夔《白石道人诗说》文中有:“语贵含蓄”,又有“句中有余味,篇中有余意,善之善者”,追求诗歌中的“余味”、“余意”,也是对“味外味”的延伸。然而,无论是“真味”、“至味”、“余味”都是对味美理论更细致的开拓,更清晰地表达了审美主体的独特的内在情感和文化精神。

明清以后,以“味”论文论艺仍旧大行其道,但绝大多数是对前人的沿袭和承继,并无太多新意。代表人物有明代谢榛有“学者能集众长合而为一,若易牙以五味调和,则为全味矣”(《四溟诗话》卷三),以“全味”为最高的审美准则;钟惺论诗主张“其味宜淡”(《隐秀轩集》卷十七);清代王士祯指出“诗有正味蔫”(《师友诗传录》)通篇以美食论诗,颇为壮观。同时,随着明清市民经济的发展,文艺创作批评越来越倾主体的情感抒发与心灵感悟,越来越多地关注“味”与“意”、“韵”、“情”、“境”等其他美学范畴之间的联系与区别。如吴陈琰“味外味者何?神韵也。”(《蚕尾续集序》),将司空图的“味外味”与“神韵”说划上等号,在内涵上彼此补充;晚明陆时雍《诗镜总论》有“韵出为风,风感为事,故风味欲其美也”,清朝陈廷焯评稼轩词有“情味不尽”(《白雨斋词话》卷六),阐释诗歌之“味”与“情”、“韵”之间的关系。这也折射出明清时期,审美过程中物我关系中,对主体的偏重,开始更多地关注个人的世俗情感和内心世界。

综上所述,在中国的美学传统中“美”起于“味”,“美”、“味”同源。自先秦以来,就不断对味美学理论进行拓展深入,不仅注重在日常生活中对饮食之味进行超越,在五味的基础之上追求“和味”、“无味”及“淡味”等一系列被赋予精神追求的味觉美感。同时,还将“味”进入中国文艺批评领域中,并且伴随不同历史时期内新兴艺术的出现,如唐诗、宋词、元曲以及明清小说等,“艺味说”不断得到丰富和深化,从而形成了独具中国特色的“味”范畴。