摘要:在“语言学转向”之后, 普通语言学对哲学人文社会科学的影响力转移到了符号学身上, 符号学则在语言意义研究上极大推动了普通语言学问题的研究进展, 具有重要的方法创新与方法论价值。符号学巴黎学派处于基于语言学模式的符号学高峰, 在意义问题研究上纠正了传统语言哲学的意义外在论, 其不再通过语言及其意义来认识世界, 而是认为世界本已意指化, 意义与符号不可分离, 从而形成特有的语言学方法, 即语言符号论、话语理论、意义分层观等三种思想创新和语义结构分析法、意指实践分析法两种操作性方法。

关键词:普通语言学; 巴黎学派; 符号学;

作者简介: 姜永琢 (1977-) , 女, 辽宁丹东人, 哲学博士, 西南大学文学院讲师, 研究方向为语言哲学; ; 李心释 (1971-) , 男, 浙江瑞安人, 西南大学文学院教授、博导, 研究方向为语言理论。;

基金: 教育部人文社会科学项目“符号学巴黎学派的语言哲学研究” (项目批准号14YJC720011);

The Paris School of Semiotics and Its Linguistic Methods

Abstract:after the “linguistic turning”, the influence of general linguistics on philosophy, humanities and social sciences was transferred to semiotics, which greatly promoted the research progress of general linguistics in the study of linguistic meaning and has important method innovation and methodology value. Semiotics Paris school is on the semiotics peak based on the linguistic pattern. It corrected the meaning externalism of traditional language philosophy. It holds that people no longer know the world through language and its meaning, but that the world is already signified, meaning and symbol is inseparable, forming unique linguistic methods, namely, the three kinds of innovative thinking: language symbolism, discourse theory, and hierarchical view of meaning, and the two operational methods: semantic structure analysis and signifying practice analysis.

Keyword:general linguistics; Paris school; semiotics;

符号学和语言哲学的核心都是意义问题, 但两者的研究路径有所不同。符号学是“意义的科学”, 它关注意义的生成和组织方式;语言哲学则关注“意义是什么”, 以此来认识世界, 讨论语言与世界的关系。20世纪是语言学的世纪, 哲学的语言学转向成果显着, 然而符号学介于普通语言学和语言哲学之间, 其成果都是后二者中的有机组成部分, 其方法对整个人文社会学科有着重要的指导作用。不同于语言学以语法和能指形式为中心, 巴黎学派的符号学研究最重要的特点是以意义和意指问题为核心, 在语义研究方面极大地丰富了普通语言学的内涵, 其研究方法的创新, 对普通语言学与语言哲学均有重要影响。

一

语言研究从来不只是语言学内部的事, 20世纪里, 所有哲学流派几乎都在研究语言问题, 严格地说, 语言哲学不是一个哲学流派, 而是哲学中的一种语言学思潮, 这个席卷了大半个人文社会学科领域的思潮, 在欧陆与索绪尔的普通语言学联系紧密, 在英美多承继语言及逻辑研究的传统。研究语言的目标是呈现人类精神活动的面貌, 对语言的形式分析, 呈现的也是人类精神活动的形式, 维也纳学派研究科学话语表达方式, 呈现出的科学史就是一部科学话语表达方式不断更新的历史。伴随着语言研究的繁荣, 人文学科研究也变得“科学化”, 而语言学是始源之一, 索绪尔理论为语言学的科学化做出了重大贡献, 之后的符号学发展, 使语言研究成为一种科学的思考方式, 或者说, 符号学的目标就在于使符号表达系统更加科学化。不同于哲学, 符号学的语言研究以跨学科方法论的面目出现, 比如格雷马斯的“普遍语义学”, 已成为诸多理论的基本方法之一。

阿佩尔 (Karl-Otto Apel) 大致勾勒出了20世纪现代语言学、符号学思想对哲学的渗透脉络, 他的努力使哲学界对“语言分析”的范式更加自觉了。他这样提出他的哲学改造方案:“把语言的先验语用学 (Transcendental Pragmatics) 的观念整合到先验符号学的观念中去, 我把后者认作第一哲学的一个新范式 (在前康德的本体论和后康德的关于意识的先验哲学之后的第三个范式) .”1他的先验语用学主要基于符号学和解释学, 目标是对康德“先验哲学”的改造, 因为他认为先验问题, 即人类知识的可能性条件问题, 仍然是现代哲学的中心问题。他说:“事实上, 语言学与哲学的关系从未像在今天那么紧密。也许乔姆斯基本人会说得更准确些:自从理性主义和浪漫派的语言哲学和‘哲学语法’被印欧语系比较语言学和所谓现代经验描述语言学取代以来, 语言学与哲学的关系从未像在当代这样紧密。”2也就是说, 自从语言学作为一门独立学科从哲学中分离出来后, 二者的关系在当代再一次紧密起来。阿佩尔从这个关系的哲学一端看到, 若没有现代分析哲学与数理逻辑的思想方法, 乔姆斯基的生成转换语法理论是不可设想的, 并且我们必须要在三种哲学形式, 即逻辑经验主义、批判理性主义、人文科学和社会科学的解释学-辩证法哲学中, 对乔姆斯基的思想进行定位。埃科 (Umberto Eco) 从这个关系的符号学一端看到, 他所探讨的符号、意义、隐喻、象征和代码这五个论题, 过去是而且现在仍然是有关语言哲学的任何探讨的中心论题3.

事实上, 这种联系在哲学史上也是明确的, 柏拉图 (Plato) 《克拉底洛篇》专门探讨词与物的关系, 亚里士多德 (Aristotle) 《工具论》谈的全是语言范畴问题, 约翰·洛克 (John Locke) 《人类理解论》最后一章中说人类的全部认识范围都可化为物理学、伦理学和符号学, 今天还有更多的哲学家在对语言和其他符号系统的思考中澄清了很多形而上学及伦理学问题的基础, 这都说明诸多优秀的哲学家或思想家从未离开过语言学或符号学的研究。现代普通语言学和一般符号学, 如索绪尔 (Ferdinand De Saussure) 的语言思想和皮尔斯 (Charles Sanders Peirce) 、埃科关于一般符号学的思想, 都具有很强的哲学品性, 他们提出的一般范畴可以在哲学中得到直接的呼应。符号学所提出的东西一般不会割断思想与过去的联系, 往往通过对语言或符号形式的重新解读实现一种思想上的新的审视, 这一方法的精神已经在哲学中得到了普遍的体现。这样的符号学, 实际上是符号哲学, 虽然索绪尔的手稿中还常常声称他不做哲学思考。

符号学一直处于语言学与哲学的边缘地带, 在中国尤甚。分析哲学对语言的认识与符号学大相径庭, 分析哲学把语言当作由固定的现成的音义结合体形成的自足的整体, 符号学却对语言持完全开放的态度, 从索绪尔关于“语言中只有差异”的论述到各种符号理论关于意义的生成和表征, 无一不说明人类的符号活动的无限可能性。到目前为止, 人们已经公认符号活动至少能够扩展到意识或认知发生处。为显现符号学对哲学的冲击, 约翰·迪利 (John Deely) 要为“一项已经完工的庞大工程写份摘要”, 即“把当代符号学充分放置在作为整体的哲学史视野之中, 展现它从古希腊爱奥尼亚的源头到新近成长为符号学---符号学说的整个历程”4, 不过, 这也是一项永远无法完成的伟大事业。

配图 符号学

普通语言学直接促成符号学的繁荣, 使得在20世纪后半叶哲学和符号学有了一定竞争关系, 哲学曾是人文社会科学的元理论, 为后者提供统一的认识论与方法论原则, 当符号学兴起后, 哲学的元理论地位已有所减弱。而符号学在进行意义问题研究时所用术语如符号、结构、功能、话语、文本、表达、内容、形式、实质、能指、所指、义素等, 在跨学科研究中具有强大的生命力。

二

符号学在20世纪末开始成为一门显学, 在哲学领域自称符号学家的有莫里斯, 文化学领域有埃科, 语言学领域有格雷马斯, 等等, 而哲学界皮尔斯、卡西尔的研究对象就设定在符号领域, 弗雷格、胡塞尔、罗素、维特根斯坦、卡茨等都对符号学问题有较多涉及。符号学最初的也是最大的模式是语言学模式, 法国是基于普通语言学的符号学的重镇, 同时法国哲学也深受符号哲学的浸染, 甚至整个欧陆哲学都笼罩在索绪尔及其之后的符号学思想中。从索绪尔到本维尼斯特, 语言符号学已奠定了后来的巴黎符号学学派的认识论基础, 同时也为德里达 (Jacques Derrida) 、利奥塔 (Jean-Francois Lyotard) 、福柯 (Michel Foucault) 、拉康 (Jaques Lacan) 、梅洛-庞蒂 (Maurice Merleau-Ponty) 等后现代思想家准备了方法论武器。法国结构主义思潮在整体上对世界哲学产生了重大影响, 因为从理论创新的重要性来看, 20世纪西方居首位的三大理论性思潮为分析哲学、现象学和结构主义, 法国占了两席。结构主义始终是一个集合名词, 其中各种思想所关心的领域差别甚大, 但它们有共同的出发点, 即索绪尔的语言符号学理论。“‘结构主义的首要标准就是发现和承认第三种秩序, 或曰第三个领域:即象征。’结构主义用这种方式修正了形而上学对于语言的轻视。因为传统哲学将语言只看做是符号仓库, 主体可以自主地支配它, 然而结构主义则反思系统自身的自主性, 这个系统主导着言说的愿望, 使主体受制于它---与主体的拉丁文‘subiectus’词义相符。”5

结构主义虽然强调一种结构的超验性---既非理性, 又非感性, 但意义是结构背后具有决定性力量的参考值, 结构主义符号学倾力研究的就是意指问题。不过, 现象学中的符号意指 (signification) 理论本身也是现代符号学的重要组成部分。意指不是严格语言学的场所, 却是典型的符号学场所, 格雷马斯 (Algirdas Julien Greimas) 在其《结构语义学》一书中主张把符号学定义为意指系统的一种等级分析学说, 把意指整体分为深层结构、表层结构和表现结构。语言和符号的界限相当模糊, 在很多哲学家的头脑里, 广义的语言和广义的符号都是彼此包含的, 所以语言与非语言的区分在符号学中实际上变得可有可无。在符号学中, 对语言符号的分析有一种重要的分歧, 即一开始就进行三元关系的分析, 还是进行排除了作为外部世界的客体化事物的二元关系分析。索绪尔把外部世界搁置起来, 即从言语中抽离出语言, 但他关于语言的研究日后却重新成为看待世界的有力武器, 德里达、福柯、拉康等, 他们都不过是把对语言的认识重新放回世界中, 形成了对旧的世界观的极大批判力量。相反, 皮尔斯没有将符号与其所涉及的世界割裂, 却未能发展出更有力的批判武器。

基于语言学模式的符号学高峰在巴黎符号学学派。格雷马斯弟子高概 (Coquet, J.C.) 于1982年发表的《巴黎学派》对此有较为集中的介绍, 其主要代表人物有本维尼斯特、格雷马斯、罗兰·巴特等。而符号学的另一个模式是大洋彼岸的逻辑模式, 以皮尔斯的符号学与逻辑学为其理论基石, 但在皮尔斯之后仅有莫里斯、米德等少数几人坚持。20世纪70年代, 两大符号学源流有合流之势, 在当代符号学中皮尔斯模式得到了重新发现与研究, 在埃科、西比奥克等人的符号学研究中表现异常明显。

巴黎学派基本原则是从语言学外推建构符号研究理论, 基本上代表了语言中心论的符号学传统, 在符号学方法和具体学术领域中的符号学研究上做出了很大贡献, 如本维尼斯特的话语理论、巴特的文学符号学、格雷马斯的结构语义学, 等等。而意大利符号学家埃科的一般符号学, 试图自创以通讯理论的代码论为中心的符号学。两者与索绪尔、皮尔斯一起成为当代符号学最有体系的四大理论源泉。

世界范围内的欧美学术传统对话与合流趋势越来越明显, 巴黎学派对第二个模式也有一定的吸收, 巴黎学派的语言学方法在英美哲学中也有了回应。卡茨 (Jerrold J.Katz) 是当今发达的美国语言哲学与语言符号学结合的重要象征, 他的结构语义学理论与格雷马斯的理论有异曲同工之妙, 结构语义学有了作为普遍语义学而成为跨学科方法论之趋势。

三

意义问题在哲学中经常超出语言学和符号学的范畴, 关于意义的哲学研究虽然在西方哲学史上由来已久, 但比较集中的探讨却发生在语言学转向之后的20世纪后半叶, 以致吉尔伯托·赖尔曾说:“对意义的关注成了英语哲学家的职业病”6.各种意义问题的落脚点只能是符号或语言。与其说哲学家们关注语言, 不如说关注的是语言与世界的关系。语言与世界的划分一直以来是个公设, 直到晚近此公设才有所动摇, 出现了语言建构世界的思想, 如纳尔逊·古德曼 (Nelson Goodman) 《构造世界的多种方式》一书中所呈现的。多数哲学家们都把意义看作世界内容的镜像, 即意义是对世界的认识与表达。这样的“意义”属于认识论的意义, 意义作为手段, 并没有独立的地位。只有当人们意识到语言本身就参与世界的建构时, 世界就成了意义的世界, 在意义之外并无世界的存在, 人的存在也是意义的存在, 舍此无他, 意义应被提升至本体论的地位来探讨。

在符号学看来, 没有意义不是用符号来表达的, 也没有不表达意义的符号, 那么, 在意义研究中, 符号的本质与结构特征就比符号与世界的关系更为重要, 甚至有人声称“语言之外别无他物” (语言代表的是符号世界) .“语言之外别无他物”的逻辑是:“真”虽然跟客观世界有关, 但世界是沉默的, 解释权在语言中。如果说世界原本是混沌的, 那么就是语言在为世界立法, 然则, (1) 6语言的就等于人为的吗?这里要解决的是人在说语言还是语言在说人; (2) 语言之外无所谓真假, 语言之内就有真假吗?这里要解决的是, 一个人的语言与所有人的语言是不是同一回事。至少要区别语言与话语, 个人的语言是言语, 在具体语境中的言语是话语, 在语言中, 语言在说人, 在话语中是人在说语言。话语中的真假必是说话者以为的真假, “客观”只是话语造成的效果, 其中有语体风格、话语权力等在起作用, 话语之内的真假实际上也不存在, 语言之内的真假则是语言共同体内的真假, 超过它的范围也无所谓真假。

语言之外有客观世界的存在, 仍然属于语言的假设, 这个客观世界的存在只是为了供特定话语随时宣称与之符合的一个权力标志。那么, 语言的世界不可能是个真假世界, 而是个意义世界, 真假也是一种意义的区别, 而非其宣称的“真假”.从听者角度看, 语言的意义无不需要靠语境来解码, 语境是语言的参照, 这个参照按纯粹现象来看, 就是背景, 无论看得见还是看不见, 它都是必须隐匿的背景, 如同视觉本身, 若不把一些在场的东西抑制为背景, 一个人就什么都看不到。但背景是一个悖论存在, 它既必须隐藏又必须在场, 上下文语境属于在场而隐藏, 而非语言的语境属于隐藏而在场。

问题是真的存在“非语言”的语境吗?当拉康说人的无意识结构是语言结构时, 又如何解释这里的“非语言”?“非语言”, 是不是存在一个无法语言化的世界?而这个世界只能被语言所假设, 你能感知到, 就已经是语言化的了。因此, “非语言”在逻辑上只能是指非显性的语言, 即隐性的语言 (当然, 语言之外还有其他符号, 它们都可承载意义, “语言”只是个代表, 也是最终的落脚点, 可以忽略其他符号的表意) , 或者说相对于眼前的显性话语而言, 作为背景的隐性符号世界。

或可这么问, 不说的或没说出来的就在语言之外吗?语境本身就承载意义, 格雷马斯的语境义素能够很好地说明这个问题, 但他未就语境的语言或符号属性进行过探究。另一个问题是, 语境的表意可以脱离语言吗?我们如何得知与认知语境的?难道不是靠语言吗?只不过这里有隐、显语言的纠缠, 隐语言也参与到了显语言的组合轴与聚合轴上, 或者是隐、显语言在共时平面上形成了一个关系结构, 就是这个关系结构输出特定意义, 结构不同, 意义也不同, 这是在意义理解过程中不同语境要素与显语言形成不同的关系结构所导致的, 因为不可能所有的语境要素都能在意义理解中显现化 (隐藏的在场) .实际上, 作为隐语言的语境要素以聚合形态存在, 投射在显性与隐性语言的组合轴上。

可见“非语言语境”的说法是错误的, 语境其实是一种未说出来的语言语境, 语言不应该只是指显性的语言, 理当包括隐性的语言, 语言交际中, 显隐并用。从词源上看, “语境” (context) 借自拉丁语, 意思是编织在一起, 它包含两个基本并列成分, 一个是焦点事件, 另一个是事件所蕴含的动作域, 此与视觉原理相同, 没有这个域, 事件就变得无法理解。根据索绪尔理论, 语境若是非语言的, 那么必无法辨识。符号学文学中的互文理论或是语境具有语言属性的一个重要证明。那么每个语境要素都是语言化的存在, 而一个话语事件中可能存在的语境要素是否也有着语言结构?它被听说者调用时是否如同无意识一样运转?答案倾向于是。显、隐是相对的, 语境要素中也有显隐, 物理语境要素是显性的, 文化与心理的语境要素是隐性的, 它并不构成一个无边的空间, 而是如同显语言本身具有无边的可能, 每一个起作用的语境只在一个关系结构中, 从这个结构里诞生一些有限的意义。语言世界不是真假世界, 而是意义世界, 语境也不可能将一个非语言的世界带进语言中来。

四

意义问题是符号学巴黎学派的核心目标, 其世界观完全采用语言内在论, 在语言学方法上具有很强的原创性。对其方法思想的考察可有两条脉络, 一是历史纵向的索绪尔-叶尔姆斯列夫-格雷马斯的路线, 二是横向的本维尼斯特-罗兰·巴特-列维斯特劳斯-格雷马斯的地图。其中本维尼斯特是承前启后式人物, 对法国的新语言学做出了开拓性的贡献, 他的有关言语主体和语言历时面研究, 使语言学兼重结构、主体、功能和演变, 启动了语言学的话语转向, 这在一定程度上也是回应了索绪尔来不及完成的建构言语语言学的设想。另外, 罗曼·雅柯布森是除了埃科之外另一个沟通两大符号学传统的中间人, 也是沟通语言学与符号学的重要人物, 对格雷马斯的思想有较大贡献。

方法来自于思想, 或者说, 方法是具有操作性的程序思想。从这个角度看, 符号学巴黎学派的语言学方法既有思想内涵又有可操作性。如果非要给予划界, 可分为三个思想方法的准备阶段和两个具体的分析法。

一是语言符号论。以皮尔斯为代表的符号学另一个模式直接切入符号研究, 而符号学巴黎学派则有一个从语言过渡到符号的过程。本维尼斯特在这个过程中提出了语言符号的必然性特征, 将符号的真正性质修订为系统的内在制约, 修正了索绪尔关于能指与所指关系之任意性的判断, 巩固了索绪尔思想的严密性。罗兰·巴特的符号学脱胎于语言学模型, 但区分语言学的符号与符号学的符号, 分别探讨语言与符号的本质, 提出“语言符号”说, 对含蓄意指符号与元语言符号给予特别的关注。

二是话语理论。巴黎学派认为语言只是提供了一个关系性结构的模型, 在话语中才有词与概念的接触, 并作为物与情境的替代者, 产生了有别于语用学的话语分析方法。巴黎学派的话语理论, 从未离开过对语言本质的反思, 其从语言的双重性质, 即个人/社会、发音/听觉、语音/语义、语言/言语、物质/非物质、组合/聚合、共时/历时、统一/对立出发, 认为任何语言研究都必然导向对言语的研究, 并把“言语”改造为“话语”.话语概念的内涵既保持语言学内在论, 又向符号学扩大。这种话语理论与语用学与语言哲学中的言语行为分析在理念上相近, 两者都将由句子组成的话语看作既是语言现象, 又是人类言语行为运作的场所, 但巴黎学派还区分语义学 (话语层面的意指) 和符义学 (符号层面的意指) .

三是意义分层观。语言学可以只关注能指面的连接方式, 符号学则必须研究能指与所指的关系, 这也是语言哲学的核心问题。20世纪初有两大意义论, 即弗雷格、罗素等的逻辑哲学语义学和索绪尔的语言语义学, 继前者而来的是维特根斯坦、奥斯汀的语用意义论, 其延伸是戴维森、奎因实用主义分析哲学方向的语义哲学中的意义论;继后者而来的是符号学巴黎学派的语义学和符义学。现代语言学关注的不是语言的实在单元, 而是作为语言结构形式的关系范畴。符号学对哲学意义观的最大改造是对关系的直接操作。巴黎学派对语言哲学传统中的指称问题给出了独特的回答, 即认为指称现象是语言的一个层次向另一个层次的转移, 意义只是转换的可能性, 一切意义探讨都已到了元语言层次。格雷马斯不仅建构意义元语言, 对元语言的一般理论也有重要贡献。元语言有科学的元语言与非科学的元语言之分, 前者的每个术语应该处在一个严密一致的整体定义之中, 而这必然再需要一个元元语言, 即元语言本身须被当作对象语言在更高的层次上得到研究, 所以科学语义学的创立条件是两个相互预设的元语言的组合。

巴黎学派对意义问题的分析贡献了两大基础性的语言学方法, 成为此后的语言学、符号学和语言哲学都无法绕开的课题。

第一是语义结构分析法。巴黎学派的结构语义学不关心哲学语义学传统的指称与外延理论, 而致力于语词意义等级的解剖与建构。语言中的意义描述是所有哲学人文科学的任务之一, 巴黎学派的抱负是在元语言域中进行语义域的划分, 建立一种元语言基础。与美国的哲学语义学家卡茨的理论相比, 巴黎学派的义素观念更能够脱离知觉领域描述的限制, 增加了对人类语言全体语义域进行微观分析的可能。其语义结构分析将语义域分为内在域和表现域, 前者排除语言外的事实界, 后者则将语言内在性显现于实质之中, 包括言语过程中的意指单元关系, 如下图所示7:

其中义素不是独立存在的最小单元, 而是意指过程中的产物, 是两个能指结合的产物, 由于析取作用而固定于义素内部, 由于合取作用而确定于义素组合内部。

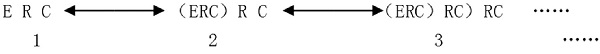

第二是意指实践分析法。本维尼斯特将陈述作用 (即一次个别运用行为形成的语言功能) 视为语言结构向话语的具体转换必然中介, 并显示意义如何在词句内形成与相互作用, 这一语义化过程导致了符号学和意指分析。罗兰·巴特秉承叶尔姆斯列夫的语符学理论, 将话语交流的意指实践分析为含蓄意指系统, 如下图所示:

(E为表达平面, C为内容平面, R为两个平面之间的关系)

此图示可呈现意指实践的操作面貌。在第1系统中表达层面和内容层面的关系趋向于等值, 即E≡C, 而在第2层次及以上则趋向于蕴涵关系, 即ERC→C.但是, 一个符号不可能停留在第1系统中, 而会不断演进为第2系统、第3系统, 这一过程在理论上说是无限的;反之, 也存在着去符号化的状态, 即从高一级系统中返回到低一级系统。巴黎学派的意指关系研究, 涉及各种语言和非语言符号系统中表达层面与内容层面的相关关系的研究, 具有较大的认识论意义。含蓄意指与皮尔斯的符号过程 (semiosis) 有极强的可比性, 一个在纵向上运动, 一个则在横向上, 两者互为结果, 机制基本相近。符号过程指的是符号载体、对象、解释项三者之间相互配合的活动, 从而形成了一个无止境的螺旋式符号链条。这两种理论都展现了符号的本质, 即没有一个符号是孤立的, 一个符号的存在就意味着一个链条的存在与延续。

巴黎学派的研究有显着的理论成果与科学精神, 试图建构科学的元语言理论, 它本身就是一个更精密的科学化与表述方式的范本。值得一提的是, 巴黎学派的研究为建构新的理论体系提供了逻辑起点。巴黎学派的意义理论与方法在符号学、语言学、文学、电影、人类学及欧陆哲学都有重要影响, 促使诸学科在认识论与方法论观念上发生了变革。

注释

1 卡尔-奥托·阿佩尔。孙周兴, 陆兴华译。哲学的改造。上海:上海译文出版社, 2005:英文版前言, 2.

2 同上第196页。

3 翁贝尔托·埃科。符号学与语言哲学。王天清译。天津:百花文艺出版社2006:5.

4 约翰·迪利。符号学对哲学的冲击。周劲松译。成都:四川教育出版社, 2011:2.

5 布罗伊尔, 彼得·洛伊诗, 迪特尔·默施。法意哲学家圆桌。叶隽等译。北京:华夏出版社, 2003:导论, 5.

6 转引自陈嘉映。语言哲学[M].北京:北京大学出版社, 2003:44.

7 A.J.格雷马斯。结构语义学:方法研究。吴泓缈译。北京:三联书店1999:74 (另见格雷马斯, 法文版1966, 54) .

自《普通语言学教程》(以下简称《教程》)问世以来,索绪尔的语言理论震惊了整个语言学界,无疑是语言史上的一场哥白尼式的革命。索氏语言学甚至蔓延到文学领域,对结构主义文论的建构影响甚大。一、索氏语言学对结构主义文论的积极影响结构主义文论盛行于20世...

对元语言的研究始于现代逻辑学,1933年波兰逻辑学家塔斯基为了解决说谎者悖论问题提出了对象语言和元语言之分。对象语言是用来谈论外界对象的性质及其相互关系的语言,是第一层次的语言;元语言是用来谈论对象语言的语言,是比对象语言高一个层次的语言。...

众所周知,结构主义的基本特点是二元对立,索绪尔在《普通语言学教程》中提出了一整套二元对立概念,其中语言-言语、共时-历时、能指-所指几对基本的二元对立概念,已经成为语言学的基本概念。但是索绪尔一整套二元对立概念中,没有任何一对能与能指...

1.引言徐盛桓(2012a:137)认为心智哲学与语言研究离不开对意识活动的研究,一则可以从意识活动的具体环节进行语言活动的分析,二则是用语言的实在存在和虚拟存在来考察语言表达式的形成。在论及实在存在和虚拟存在与心智的关系时,徐提出了意向性解释三...

一、引言费迪南德索绪尔(FerdinanddeSaussure,18571913年)是19世纪末20世纪初西欧一位影响最大的语言学家,结构主义的创始人,在世界语言学史上占有极其重要的地位。索绪尔的语言学思想标志着人类语言学史的一个伟大的转折,索绪尔本人也被称为现代语言学...

语言承载着人类发展的过去、人类社会发展的历史;语言也预示着人类未来发展的理念与路径;语言呈现着人的思维与认知, 语言也构成和推动着人的思维与认知。对于语言的研究只能也必然是立体多维的。...

1.关于博杜恩德库尔德内博杜恩德库尔德内作为一位伟大的语言学家,他的名字早已载入语言学史册,他的一些语言学思想常常被西方语言学者们引用。博杜恩德库尔德内常常被称为结构语言学先驱者之一,他的诸多思想在20世纪的结构语言学中得到了发展和继承,尤其...

在《普通语言学教程》中,索绪尔第一次提出了语言是由符号组成的共时的整体系统这一观点,从而明确了现代语言学的研究对象,为语言学研究开辟了新的路径。在索绪尔看来,语言符号是由音响形象(soundimage)和概念(concept)组成的双面的心理实体,涉及到两...

作为“现代语言学之父”索绪尔提出的“语言和言语”、语言符号的“能指和所指”、等一系列前所未有的理论、原则和概念, 这些为语言学理论奠定了现代语言学的基石。...

声训是训诂学中的一种训诂方法, 最大的特点是“因声求义”, 它对音义关系的探索属于语言学的范围。从索绪尔的普通语言学视角看声训, 声训与普通语言学思想具有契合点, 同时也存在着重大的谬误。...