四、不同出生世代的受教育年数的民族差异

在理解了影响总体受教育年数的因素及族群教育获得差异后,我们需要具体看计划生育政策是否通过汉族和少数民族家庭中兄弟姐妹数的不同,而影响了族群间的受教育年数的差异。根据计划生育政策实施的阶段和内容差异,我们把样本分成三个出生世代:1949-1970 为最年长的出生世代,60 年代也针对汉族开展了控制人口增长的计划生育政策,但是受到当时的政治环境和社会条件的影响,计划生育政策波及的人群少(主要是面向城市人口)、时间短、不稳定,缺少实施的社会环境,故在本次研究中忽略 70 年代前的生育政策。

从图 1 中得知,这一阶段,兄弟姐妹数量最多。1971-1980 为中间的出生世代,是汉族开展计划生育政策,少数民族没有实行计划生育政策。针对汉族的“晚、稀、少”政策于 1973 年正式提出,并全面推行计划生育政策,而对少数民族地区和人口在一千万一下的少数民族不做宣传。这一阶段,孩子数量明显降低。1981-1988 是最年轻的出生世代,这一阶段汉族和少数民族都开展了计划生育政策,但是二者的实施内容依旧有差异。汉族实行严格的“一孩”政策或者“一孩半”政策,少数民族的生育政策相对宽松,各个自治区和少数民族地区及聚居区的规定也呈现出差异。这一阶段,兄弟姐妹数量历史最低。

图 7 展示了汉族和少数民族数量在每个出生世代的差异,可以看出,随着出生世代,汉族和少数民族家庭的兄弟姐妹数量呈直线式下降,二者的兄弟姐妹数量差别是先减小后增大。具体来说,出生世代是 1949-1970 年,少数民族家庭的兄弟姐妹数量是 4.25 个,汉族是 3.65 个,二者的差距是 0.6;出生世代是 1971-1980 年,少数民族家庭的兄弟姐妹数量大幅度降低,为 2.8 个,汉族为 2.51个,二者的差距变的最小,是 0.39;出生世代是 1981-1988 年,汉族家庭和少数民族家庭的兄弟姐妹数差异又有所扩大,汉族为 2.18 个,少数民族是 1.31个。可以看出,计划生育政策在不同阶段的实施内容和实施标准,对汉族和少数民族家庭中兄弟姐妹数量的影响产生差异。

图 8 显示了按出生年代划分的汉族和少数民族的受教育年数的差异,总体来看,随着出生世代,汉族和少数民族的平均受教育年数在不断提高,但汉族的提高速度远远大于少数民族,二者的平均受教育年数差距也不断增大。最晚的出生世代,汉族的平均受教育年数是 7.91 年,少数民族是 7.13 年,二者差 0.78 年;出生世代是 1971-1980 年,汉族的平均受教育年数是 9.42 年,少数民族为 8.48年,二者的差距是 0.94 年;最年轻的出生世代,汉族和少数民族的平均受教育年数差异最大,其中汉族的平均受教育年数是 10.91 年,少数民族的平均受教育年数是 8.88 年,二者的差距是 2.03 年。

按出生世代分析了汉族和少数民族的兄弟姐妹数量和受教育年数的差异后,我们需要通过回归模型来理解汉族和少数民族的受教育年数差异是否由于兄弟姐妹数量的差异导致,进而回答两个问题:一是计划生育政策是否通过兄弟姐妹数量影响了汉族和少数民族的教育获得差距;二是在多大程度上影响了教育获得差距。

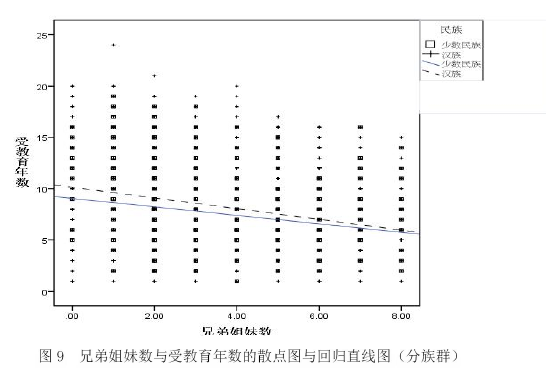

图 9 的结果更加明显的指出,少数民族回归直线的斜率明显大于少数民族。兄弟姐妹数越少的家庭,少数民族和汉族的教育获得差距越大。兄弟姐妹数大于8 时,汉族和少数民族的教育获得没有差距。

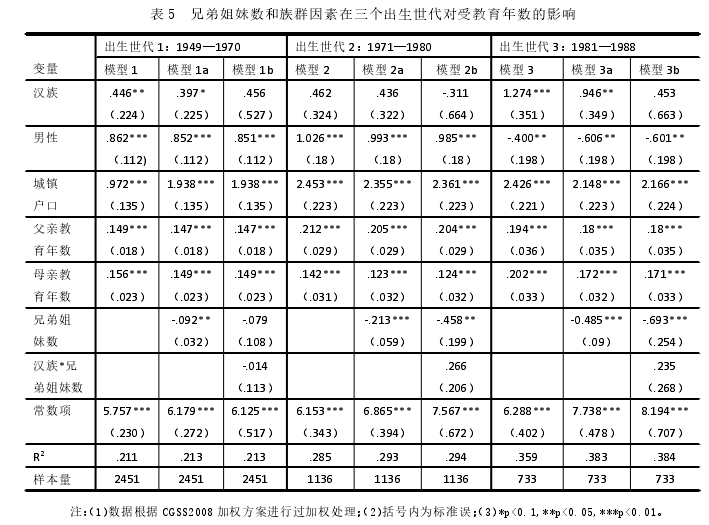

表 5 报告了兄弟姐妹数和族群因素在三个出生世代对受教育年数的影响的模型估计结果。模型 1、2 和 3 是非交互模型,1a、2a、3a 和 1b、2b、3b 是交互模型。从模型 1、2 和 3 可以发现,汉族与少数民族在受教育年数上的差距随出生世代逐渐扩大,在最年轻的出生世代和最年长的出生世代呈现出很强的显着性,在最年轻的出生世代中,汉族和少数民族的受教育年数差异最大。这与表 3模型 2 的结果一致,即教育获得的族群差距随着出生世代增大。出生世代为 1971-1980 年,教育获得的族群差异不明显,经回归分析发现,是受到户籍因素的影响,这说明少数民族都住在边远农村,因此户籍因素大于族群因素1.

表 5 的模型 1a 是在模型 1 的基础上加入了兄弟姐妹数变量,与模型 1 相比,汉族和少数民族平均受教育年数差异的显着性降低了。在控制了其他因素后,汉族的平均受教育年限比少数民族高 0.397 年,在 10%的水平上显着;每增加一个兄弟姐妹,平均受教育年限降低 0.092 年。模型 1b 是在模型 1a 的基础上增加了民族与兄弟姐妹数的交互项,交互项的回归系数不显着,表示兄弟姐妹数对汉族的受教育年数没有影响。兄弟姐妹数的主效应也变的不显着,表示兄弟姐妹数对少数民族的受教育年数也没有影响。总而言之,对出生世代为 1949-1980 年的人来说,兄弟姐妹数对汉族和少数民族都没有影响,说明这一阶段,汉族和少数民族的受教育年数差距不是由兄弟姐妹数造成的。由此假设 3a 得到支持。

表 5 的模型 2a 是在模型 2 的基础上加入了兄弟姐妹数变量,与模型 2 相比,兄弟姐妹数的负效应显着,表示每增加一个兄弟姐妹,平均受教育年数降低0.213 年。模型 2b 是在模型 2a 的基础上加入了民族与兄弟姐妹数的交互项,目的是检验兄弟姐妹数对汉族和少数民族的不同影响。可以发现,交互项系数不显着,表示兄弟姐妹数对汉族没有影响,但兄弟姐妹数的主效应系数为负,且在0.05 的水平上显着,表示每增加一个兄弟姐妹,少数民族的受教育年数下降0.458 年。总之,出生世代为 1971-1980 年,汉族和少数民族的受教育年数没有显着性差异,这与表 3 模型 2 的结果一致,图 3 也证明在 1971-1980 年,汉族和少数民族的平均受教育年数差距为 0.94年。出生于 1971-1981 年的人来说,兄弟姐妹数对汉族的平均受教育年数没有影响,但对少数民族有显着的负影响,这表示计划生育政策通过兄弟姐妹数拉大了汉族和少数民族的教育获得差距,假设 3b 得到支持。

表 5 的模型 3a 是在模型 3 的基础上加入了兄弟姐妹数变量,与模型 3 相比,汉族和少数民族平均受教育年数差异的显着性降低,对其他变量的影响不大。在控制其他变量的情况下,汉族的平均受教育年数比少数民族多 0.946 年,在 0.05的水平上显着,每增加一个兄弟姐妹,平均受教育年限降低 0.485 年,在 0.001的水平上显着。模型 3b是在模型 3a的基础上加入了民族与兄弟姐妹数的交互项,可以看出,交互项系数不显着,表示兄弟姐妹数对汉族的影响不显着,兄弟姐妹数的主效应系数为-0.693(p<0.001),表示每增加一个兄弟姐妹,少数民族的平均受教育年数降低 0.693 年。总的来说,最年轻的出生世代 1981-1988 年,兄弟姐妹数对汉族影响不显着,对少数民族有负影响,且其主效应系数比出生世代为 1971-1980 年的主效应系数大 0.208(-0.693+0.485=-0.208),这与表 3 的模型 4 结果一致。说明计划生育政策通过兄弟姐妹数量不断拉大了汉族和少数民族的教育获得差距。假设 3c 被拒绝。

对表 5 的模型 1b、2b 和 3b 进行整体分析发现,兄弟姐妹数对出生世代 1的教育获得的影响不显着,但是对汉族和少数民族的受教育年数的影响为负,这符合资源稀释理论的解释,即兄弟姐妹数量越多,受教育年数越低。对出生世代2 和 3 来说,兄弟姐妹数的主效应随出生世代增大,且都在统计水平上显着,这表示兄弟姐妹数对少数民族受教育年数的负面影响随出生世代增大。汉族和兄弟姐妹数的交互项回归系数虽不显着,但其系数为正,表示兄弟姐妹数量对汉族的教育获得有促进作用,这与资源稀释理论相矛盾。洪岩壁在族群与教育不平等的实证研究中也发现了类似的现象,即兄弟姐妹数对入学几率的影响为正,而且相对于独生子女而言,拥有三个及以上兄弟姐妹者的入学比提高 75%(洪岩壁,2010)。对此,我们根据已有学者的研究进行如下的解释:第一,1971 年以后,汉族家庭的孩子数量下降严重(由图 1 看出),已基本不存在因为兄弟姐妹数量过多而使得一部分孩子无法上学,也不会有兄弟姐妹争夺家庭教育资源的现象。

第二,也有学者发现,同胞性别结构也会对教育获得有不同的影响,具体来说,拥有兄弟将导致个人受教育年限下降 0.4 年,而同胞中女孩比例每增加 10%,个人的受教育年限将提高 0.1 年(郑磊,2013)。对同胞性别结构造成的不同影响,我们在后文将继续讨论。第三,朱敬一的研究发现,资源也可以在兄弟姐妹之间互相流动(Chu et al.,2007),所以我们认为兄弟姐妹数量多,资源的流动性强,而且可以互相利用资源。

从表 5 的模型 1、2 和 3 可以看出,1980 年以前,平均受教育年数存在显着的性别差异,男性的受教育年数大于女性,但在最年轻的出生世代中,刚好相反,女性的受教育年数反而大于男性,这也符合已有的研究。随着生育率的下降,家庭中孩子数量的减少,男性和女性有教育平等化的趋势。与老一代相比,在年轻的世代中,男性和女性的受教育年数没有差别甚至女性的受教育年数大于男性(叶华、吴晓刚,2011)。户籍的影响系数不断增大,且都在 0.001 的水平上显着。出生世代 1 中,城镇户籍的居民受教育年数比农村户籍居民高 0.972 年,在出生世代 2 中,城镇户籍的居民受教育年数比农村户籍居民高出 2.453 年,出生世代 3 中二者的差距与出生世代 2 基本一致。

洪岩壁的研究发现城镇孩子入学发生比是农村孩子的 3.66 倍;吴愈晓对1978-2008 年的城乡教育机会不平等及其变化的研究揭示,在小学升初中的入学机会中,城乡不平等没有发生实质性的变化,但在初中升高中和高中生大学的入学机会中,城乡不平等呈现出扩大的趋势,而且在控制了其他因素后,农村户籍居民的平均受教育年限比城镇户籍居民低 1.668 年。

受教育水平高的家庭,子女的受教育获得也相应较高。父亲教育年数的影响因素先增大,后有轻微的下降,但也都在 0.01 的水平上显着。在出生世代 1 中,父亲的受教育水平每提高一年,子女的受教育年数增加 0.149 年;在出生世代 2中,增加 0.212 年,在出生世代 3 中,增加 0.194 年。洪岩壁的研究发现,父亲的教育年限每增长一年,子女的入学发生比就提高 0.14 倍(洪岩壁,2010)。孙志军等的研究也与此类似,父亲的受教育年数每提高一年,子女的受教育年数约增加 0.2 年(孙志军,2003)。

母亲教育年数的影响则先下降,后提高,这与李实等的研究发现一致,母亲受教育水平对孩子教育获得的影响超过父亲受教育水平的影响(奈特、李实,1994)。具体说来,在出生世代 1 中,母亲的受教育年数每增加 1 年,孩子的受教育年数提高 0.156 年,在出生世代 2 中,提高 0.142 年,在出生世代 3 中,提高约 0.2 年。

户籍、父亲教育年数、母亲教育年数,这些控制变量解释了家庭背景对教育获得的影响。关于家庭背景对人们教育地位和社会阶层地位的影响在社会学中是汗牛充栋,本文在此不一一陈述。本文主要是用家庭的文化资本(父亲和母亲的受教育年数)和户籍来说明家庭背景对子女受教育年数的影响,父亲和母亲的受教育年数越高,子女的受教育年数也会越高,城镇户籍的居民受教育年数比农村户籍的高。闵维方等人详细描述了家庭经济和文化资本对子女教育机会获得的影响,研究表明,家庭文化资本和经济资本占有量位居前列的优势社会阶层,其子女受到的教育层次主要是高等教育;而文化资本和经济资本占有量均处于劣势的社会阶层的子女接受的主要是中等教育和初等教育(郭丛斌、闵维方,2006)。

这一切都可以用布迪厄的文化再生产理论得到解释。

韩怡梅的研究认为,选择辍学去工作更有可能发生在少数民族子女的身上,在汉族中 30%的男生和 45%的女生,少数民族中 45%的男生和 53%的女生在家庭贫困时选择辍学去工作。从 1982 年到 1990 年,在小学入学率上汉族和少数民族有一致性,但在初中入学率上,二者的差距又拉大了,相对汉族来说,少数民族又面临着不利的影响(韩怡梅,2002)。